いま知っておくべきアートワード50選

メディアの交差

今日の写真表現とメディア環境を考えるにあたり、19世紀の視覚文化の再評価と、新たな考古学的調査が、近年進められている。例えば、木下直之は『写真画論』(岩波書店、1996)において、多くの実例を示しながら明治期における写真と絵画の混淆を論証した。とりわけ写真画と写真油絵は写真と絵画の交差・融合を示す重要な事例である。こうした研究により明らかにされた歴史的事実と、現代のメディアの進展をふまえ、写真を含む複数のメディアを交差させる意欲的な展覧会が目立つようになった。

『写真画論──写真と絵画の結婚』(木下直之)

写真と他のメディアの接近・混淆を考えるうえで、2014年に開催された展覧会では、「没後百年 日本写真の開拓者 下岡蓮杖」(東京都写真美術館)はひとつの大きな成果であった。下岡蓮杖は「写真の開拓者」でもあり、また生涯を通じて絵師でもあったことを、蓮杖による画──軸物、屏風、扇絵など──の展示により明確に印象付けた。また、「生誕140年・没後60年記念 水彩表現の開拓者 三宅克己回顧展」(徳島県立近代美術館)は、アマチュア写真家として活躍した洋画家の回顧展であり、「日清・日露戦争とメディア」(川崎市市民ミュージアム)は文字どおり、日清・日露戦争期のメディア──錦絵、写真、新聞・雑誌、記念碑──を横断する展覧会であった。「二世五姓田芳柳 その知られざる画業」(さしま郷土館ミューズ)も、写真画とともに歴史画や事跡画、仏画を展示し、時代が要した絵師の生涯を丹念に追った。また、「印刷と美術」(印刷博物館)や、「のぞいてびっくり江戸絵画」(サントリー美術館)などの展覧会も、「美術」という領域にとどまらない、近世から近代にかけての視覚文化の多様さと混淆をみせる展覧会であった。

左・中:「没後百年 日本写真の開拓者 下岡蓮杖」展

右:「水彩表現の開拓者 三宅克己回顧」展

左:日清・日露戦争とメディア」展

右:「二世五姓田芳柳 その知られざる画業」展

「のぞいてびっくり江戸絵画」展

写真は絵画だけでなく、映像メディアへも接近する。例えば幻燈は、明治期に流行したプロジェクション・メディアであるが、現代のスライドやOHP、さらにはプレゼンテーション・ソフトの原型とも言える。「フィオナ・タン まなざしの詩学」(東京都写真美術館、国立国際美術館)においても、写真、フィルム、ヴィデオ、絵画、石像・石碑、テキストといった複数の記録メディアが用いられ、イメージに対するフィオナの深い洞察が示された。

「フィオナ・タン まなざしの詩学」展

災害と写真

2011年の東日本大震災以降、災害と写真報道、写真表現、写真家のあり方、あるいは見る側の写真との向き合い方が、何度となく問われてきた。震災後多くの人々が、震災前とその意識や生活が変わったように、表現活動に携わる者は一様に、自らの立つ足元や基盤を考え直さずにはいられなくなった。未曾有の災害を、写真は記録することができるのだろうか。また、残された記録から、われわれは災害の全容をみてとることができるのだろうか。

2014年9月27日11時52分、長野県と岐阜県の県境に位置する御嶽山が噴火し、死者は現時点で57名、行方不明者7名、雪解けを待ち捜索は開始される。検視の結果、噴火を撮影していたために逃げ遅れ、犠牲となった人々がいたという。さらに、発見された犠牲者のカメラに残る、カメラを通して見たであろう最後の映像が、ニュースを通じお茶の間に流れた。ありふれた一枚のイメージが、亡くなった人が目にした最後の光景であるかのように目の前に現われるや否や、イメージの持つ印象、意味、手ざわりが、一瞬で様変わりする。付与された文脈や物語によって、そこに凄惨なイメージが写っていなくとも、災害の写真は成立すると気づかされる。

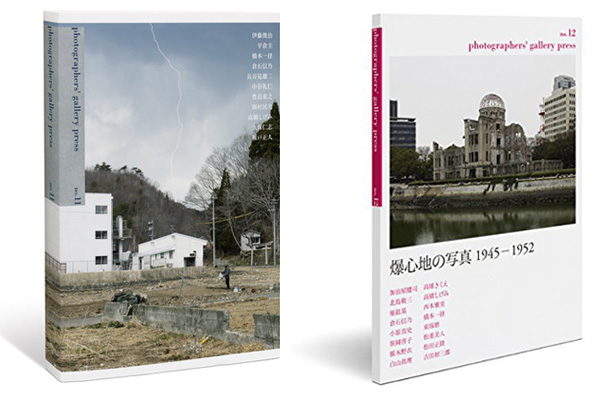

災害写真は、一般的に、天災を対象とした写真群を指すが、「災害」という言葉自体は、天災も人災もどちらも含む。今年、2015年は、太平洋戦争終結から70周年であり、戦争、原爆、虐殺を記録した写真を目にする機会が必然的に増えるだろう。写真を通じ災害に向き合うためのひとつの指標として、『Photographers’ gallery press』の二冊の特集号「写真とカタストロフィ」(no.11、2012)、「爆心地の写真 1945-1952」(no.12、2014)を紹介する。また、無数の写真により記憶を埋め、失われた場や人をつなぎとめる稀有な例として、「増山たづ子 すべて写真になる日まで」(IZU PHOTO MUSEUM)を挙げておきたい。

左:『photographers' gallery press no.11:写真とカタストロフィー』

(伊藤俊治、平倉圭、瀬戸正人、橋本一径、豊島重之、倉石信乃、長谷見雄二他著、2012)

右:『photographers' gallery press no.12:特集:爆心地の写真 1945-1952』

(北島敬三、加治屋健司、小原真史、倉石信乃、椹木野衣他著、2014)

『増山たづ子 すべて写真になる日まで』

(小原真史、野部博子編、IZU PHOTO MUSEUM、2014)

写真の偏在──現代美術、アーカイヴ、セルフ・イメージ

写真は日常生活の至るところに存在する。「美術」という領域においても、写真はいつの間にか浸透し、美術館のなかで作品として鎮座する。現代美術、とりわけハプニングやイヴェントと呼ばれる行為による作品は、作品として流通する際、多くの場合テキストや写真に頼らざるをえない。2014年に亡くなった赤瀬川原平の展覧会「赤瀬川原平の芸術原論1960年代から現在まで」(千葉市美術館)や、ともにハイレッド・センターを結成した「高松次郎ミステリーズ」(国立近代美術館)では、彼らが手掛けた写真作品が展示され、さらに「ハイレッド・センター 直接行動の軌跡」(渋谷区立松濤美術館)においては、写真は行為を記録し作品のありかを示す、重要な証言者として召喚された。さらに、「美術と印刷物─1960-70年代を中心に」(国立近代美術館)では、行為やプロセスを記録し、アイディアを示す無機質な誌面の一部として、写真は印刷物のなかに姿を現わした。写真は失われた行為や時間を記録し示すだけでなく、作品そのものにすら成り代わっていく。

こうした現代美術と写真の関係とは別に、1990年代頃からアーカイヴァル・アートと呼ばれる、事物の集積を作品として提示する手法が流行した。アーカイヴという言葉自体はそもそも公文書館等の文字・非文字資料の保管場所を指すが、記録の集積それ自体をも指して使われる。写真は、証明書やアルバム、SNSサイトといった日常空間から、現代美術の領域まで、さまざまに姿を変え蓄積され、写真アーカイヴを形成する。こうした写真が偏在する現代を捉え、写真の「これから」を見据えた展覧会として、「これからの写真」(愛知県美術館)展も記憶に残る。

最後に、セルフ・ポートレイトの進化系とも言える、「セルフィー」について触れておこう。2013年に注目された言葉として英オックスフォード大学出版局は、スマートフォンやそれに類するカメラで自分を撮影した写真を指す「セルフィー(SELFIE)」を選出したと発表した。「自撮り棒(セルフィー・スティック)」と呼ばれる撮影用の棒も登場し、いまでは世界各国の主要美術館が館内での使用を禁止する程、人気があるという。無数の人々のセルフィーがウェブ上に溢れるいま、セルフィーもまた「ファウンド・フォト」として再発見され、現代美術に取り込まれていくのだろうか。

ハイレッド・センター:「直接行動」の軌跡」展

「これからの写真」展

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)