いま知っておくべきアートワード50選

美術の展開2014(1)

足立元(美術史、美術評論)2014年02月15日号

[キーワード]

岡倉天心没後100年|生誕記念展|インターメディアテク|「戦争/美術 1940-1950──モダニズムの連鎖と変容」展|『「戦場」としての美術館──日本の近代美術館設立運動/論争史』|国境を超える美術|日展問題

1. 岡倉天心の没後100年

2013年の日本近代美術史の領域では、岡倉天心没後100年が大きな話題となった。最も世間の耳目を集めたのは、竹中直人が主演をつとめ、中村獅童が横山大観を演じた『復興支援映画 天心』だろうか。

展覧会では、「横山大観 良き師良き友」展(横浜美術館、2013年10月)が岡倉天心の影響力を強調し、「空前絶後の岡倉天心展」(福井県立美術館、2013年10月)がその名の通り最も充実した内容を示した。これに関連して、震災で流された六角堂(茨城県北茨城市)の再建が2012年4月にあった。

出版物では、古田亮監修の『別冊太陽 岡倉天心──近代美術の師』(平凡社、2013)が一般向けに発売された。また2013年の芸術選奨文部科学大臣新人賞における「評論等」の部門は、清水恵美子のアカデミックな岡倉天心研究に与えられた。一方で、角田拓朗らによって、天心こと岡倉覚三の豪放な人間像を暴くような研究も発表されたことも見逃せない。

もうひとつ、2013年に大きな注目を集めたのは夏目漱石の展覧会だった。「夏目漱石の美術世界」展(東京芸術大学大学美術館、2013年5月-7月)は、漱石の小説や批評に登場する美術や漱石に関わった画家の作品を可能な限り集めた。一般に文学者の展示が文字資料中心で貧相な空間になるのとは異なり、質量ともに美術展として成立していたと評価できる。小説の登場人物のモデルとなった西洋の肖像画や小説中に出てくる絵を想像して描いた屏風などは、個人的には少なからず違和感を覚えるものであったが、各方面からは大きな賛辞が寄せられた。

左=「空前絶後岡倉天心」展

右= 「夏目漱石の美術世界」展

2. 幕末・明治生まれの美術家たちの回顧展

没後ばかりでなく、生誕記念展でも、重要な展覧会がいくつも開かれた。生誕160年だった「維新の洋画家 川村清雄」展(江戸東京博物館、2012年10月-12月)は、ドラマチックな生涯と重厚な油彩画を堪能させてくれた。生誕生誕でいうと149年だが「竹内栖鳳 近代日本画の巨人」展(東京国立近代美術館、2013年9月-10月)と「生誕140周年 下村観山」展(横浜美術館、2013年12月-2013年2月)は、ともに圧倒的な描写の技量を示すものだった。

一方、「生誕130年 彫刻家・高村光太郎」展(千葉市美術館、2013年6月-8月)は、戦災で失われた作品が多いとはいえ、むしろ老いるに従っての技量の衰えを露呈するものだった。その切なさこそが見物だったというべきか。「生誕130年 川瀬巴水展──郷愁の日本風景」(千葉市美術館、2013年11月-2014年1月)もタイトルの通りセンチメンタリズムに訴えるものだったが、学術的な調査にもとづいたものである。

大がかりな回顧展によって顕彰されるのは有名人だけではない。「生誕120年 宮芳平展 野の花として生くる。」(練馬区立美術館、2013年9月-11月)は、かつて森鴎外とも親交を持ったが、後に地方の美術教員として生きた画家を発掘紹介したもので、若き日の油彩画と小さなドローイングは確かに魅力的だった。生誕100年となる「洲之内徹と現代画廊 昭和を生きた目と精神」展(宮城県美術館、2013年10月)は、ロマンチックな美術評論と生き方によって一時代の美術ファンを魅了した人物の、ゆかりの作品・資料を一同に集めた。

左=「維新の洋画家 川村清雄」展

右=「竹内栖鳳 近代日本画の巨人」展

左=「生誕140周年 下村観山」展

右=「生誕120年 宮芳平展 野の花として生くる。」展

3. 「美術にぶるっ!」と「戦争/美術」

しかし、個人の回顧展よりも、施設の回顧展の方が大がかりになるようだ。東京国立近代美術館の60周年記念である「美術にぶるっ! ベストセレクション日本近代美術の100年」展(2012年10月12月-2013年1月)は、最も大規模でインパクトのあるものだった。

建物の内装リニューアルに合わせ、最初に近代の重要文化財と有名な作品を集めた部屋をつくり、洋画と日本画の部屋を分けてそれぞれの適切な光量で展示した。ただしこれは日本画の存在感が薄くなったように感じられる。内容構成は、10年前に同館で開催された開館50周年記念展と大きく変わるものではない。だが、「ぶるっ!」展の「第2部 実験場1950s」は、社会と切り結んでいた戦後美術の出発の有り様を明らかにする優れた企画展だった。

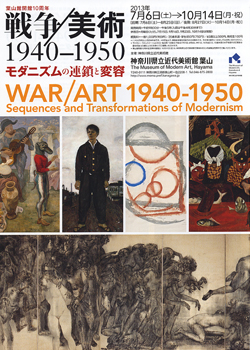

一方、施設として東近美に並ぶ歴史を持つ神奈川県立近代美術館は、葉山館の開館10周年を記念して「戦争/美術 1940-1950──モダニズムの連鎖と変容」展(神奈川県立近代美術館、2013年7月-10月)を開催した。出品作は同館が所蔵する戦時下の絵画が中心で、そこにドカンと丸木位里・俊子の《原爆の図》を並べるという大胆な試みが見られた。ただ、この企画があくまで絵画にこだわった点は戦争の一側面しか捉えられないという限界であったようにも思う。

左=「美術にぶるっ! ベストセレクション日本近代美術の100年」展

右=「戦争/美術 1940-1950──モダニズムの連鎖と変容」展

4. 歴史的建造物のミュージアム化

ところで近代美術と同じくらい古い近代建物は、歴史研究をともなう保存とともに、ミュージアムとしての活用が盛んである。2012年10月には、東京ステーションギャラリーのリニューアルオープンがあった。その休館中、東京駅舎は1914年の建設当時の屋根に復元され、ギャラリーの部分も古い煉瓦造りと最新の展示設備とが混じり合う独特の空間へと生まれ変わった。

東京駅の近くで解体・復元されていた東京中央郵便局は、2013年3月にKitteおよびJPタワーという施設へと生まれ変わり、その中には東京大学総合研究博物館のインターメディアテクが開館した。ここでは、東大が持つ古い科学や医学などの魅力的な遺物を、ときにゴシックホラーのごとく、重厚かつ豪快に展示する。

一方、比較的小さな建物だが、2011年に広島・鞆の浦の古民家を改装してつくられた鞆の津ミュージアムは、アール・ブリュットの企画展示施設として話題となった。東京・台東区の朝倉彫塑館は、彫刻家の朝倉文夫が1907年から増改築をし続けた建物であるが、2012年12月に修復と調査を終えて、リニューアルオープンした。ここでは近代の和洋折衷の歪みを建築空間として体験できる。

5. 『「戦場」としての美術館』と国際的な研究動向

もっとも、ミュージアムという施設は、多くの場合、何の争いもなく作られるものではない。それは、注目の研究書の言い方を借りれば、「公共性」をめぐって官僚や美術家が争った「戦場」である。朴昭炫(パク・ソヒョン)『「戦場」としての美術館──日本の近代美術館設立運動/論争史』(ブリュッケ、2012)は、明治から始まり戦後の神奈川県立近代美術館と東近美の成立までの歴史を、壮大な言説史として捉え返した。

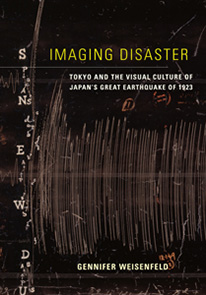

著者は東大の博士課程から日本語を学び始めたという韓国人の研究者であるが、日本近代美術史研究(者)の国際化は驚くべき勢いである。佐藤道信『明治国家と近代美術:美の政治学』(吉川弘文館、1999年3月)の英語版が、2011年にゲッティ財団から翻訳出版され、英語圏ではいくつもの日本近代美術史関連の出版物が続く。アメリカでは、ジェニファー・ワイゼンフェルド『災害を想像すること:1923年の関東大震災をめぐる東京と視覚文化』(Imaging Disaster: Tokyo and the visual culture of Japan’s Great Eathquake of 1923. University of California Press. 2013)が出版された。これは、美術のみならず、写真、漫画、統計など、様々な資料を駆使して関東大震災を論じたもので、ヒロシマから東日本大震災まで日本の現代を逆照射する内容となっている。

左=『「戦場」としての美術館──日本の近代美術館設立運動/論争史』

右=Imaging Disaster: Tokyo and the visual culture of Japan’s Great Eathquake of 1923.

6. 『近代中国美術の胎動』と美術を通して見る「茶の湯」「書」

海外に目を向けるならば、欧米ばかりでなく中国のことも忘れてはならない。中国現代美術の忘れられた起源を知る上できわめて重要な本が出版された。

瀧本弘之・戦暁梅編『近代中国美術の胎動』(勉誠出版、2013)は、ヨーロッパと日本との関わりの中で展開した中華民国期の美術を多彩な角度から分析する論文集だ。日本にも大きな影響を与えた書家の呉昌碩、近代中国のアヴァンギャルド・グループである決瀾社、魯迅と美術の深い関係などといった新鮮な事例によって「国境を越える美術史」の成立を予感させる。関連する好企画に「中国近代絵画と日本」展(京都国立博物館、2012年1月-2月)があった。

他に近年業界で高く評価された本では、桑原規子『恩地孝四郎研究 版画のモダニズム』(せりか書房、2012年10月)がある。ベテランの著作では、田中淳『太陽と「仁丹」──1912年の自画像群・そしてアジアの中の「仁丹」』(ブリュッケ、2012)が、早くも韓国語訳されると聞く。拙著『前衛の遺伝子 アナキズムから戦後美術へ』(ブリュッケ、2012)がどのように受け止められたかについては、他者に委ねよう。

また、2013年に出版された本の中には、「茶の湯」と「書」という美術の隣接領域を、美術をとおして再考するものが登場したことにも注目したい。依田徹『近代の「美術」と茶の湯 言葉と人とモノ』(思文閣出版、2013)は、近代に茶器を造形芸術として見るようになった過程をつまびらかにし、勅使河原宏と赤瀬川原平が「わび数寄」を「前衛」と捉えて先鋭化させたことまでを論じる。

一方で、笠嶋忠幸『日本美術における書の造形史』(笠間書院、2013)は、絵画と同じような造形的な分析、ディスクリプションによって、平安時代から1950年代の前衛書道までの書道史を美術史として記述しようとした。笠嶋の担当した「文字の力 書の力II」展(出光美術館、2013)は、書の鑑賞を門外漢にも分かりやすく教えてくれるものとして貴重だった。

7. 日展問題

だが、書といえば、2013年10月に朝日新聞が報じて「発覚」した、日展の不正審査に触れないわけにはいかない。これは書道部門の内紛からタレコミで社会面の記事になり、さらに調査してみたら洋画部門など他の部門もクロだったという。もっとも、それは美術業界では何ら驚くべきこともない「常識」であり、今さらニュースになるほうが驚きだった。

実際、審査の不正は、日展が発足した戦後に始まる問題ではない。その前身の1907年の第1回文展から、岡倉天心ら特定流派への審査員の偏りが問われた。横山大観らの輪郭線のない朦朧体という画風にちなみ「朦朧中心の審査」という評もあったほどである。一方、夏目漱石は、文展のあり方を必ずしも快く思ってはいなかった。1912年の『東京朝日新聞』に連載した「文展と芸術」のなかで、「文展の審査とか及落とかいう言葉に重大な意味を持たせるのは畢竟此本末を顚倒した間違い」だと述べている。

とはいえ、文展のような権威の存在とその腐敗は、反権威の立場に正当性を与える点において、悪いことばかりではない。ただ、その反権威はやがて新たな権威となり、その腐敗に対抗して、さらなる反権威が現れる。その繰り返しが日本の近代美術史だった。

今後もし日展が内側から改革されたら、刺激的な作品を許容し、同時代の表現において無視できない場にもなるだろうか。そうなれば、百年以上も前から続くこの反権威の反覆がついに源流から断たれることになる。しかし、残念ながら日本美術の「近代」は、まだ終わりそうにない。

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)