1970年代から、現代アートの動向を見てきた美術ジャーナリスト・村田真さん。今回は、近年の全国各地の主要美術館で開催される女性作家の個展の増加、作家活動と結婚や出産などのライフワークバランスの変化など、現代アートシーンにおける女性作家を取り巻く現況についてご執筆いただきました。(artscape編集部)

「ヒルマ・アフ・クリント展」 展示風景 東京国立近代美術館[筆者撮影]

「ヒルマ・アフ・クリント展」 展示風景 東京国立近代美術館[筆者撮影]

男女格差は縮まりつつある?

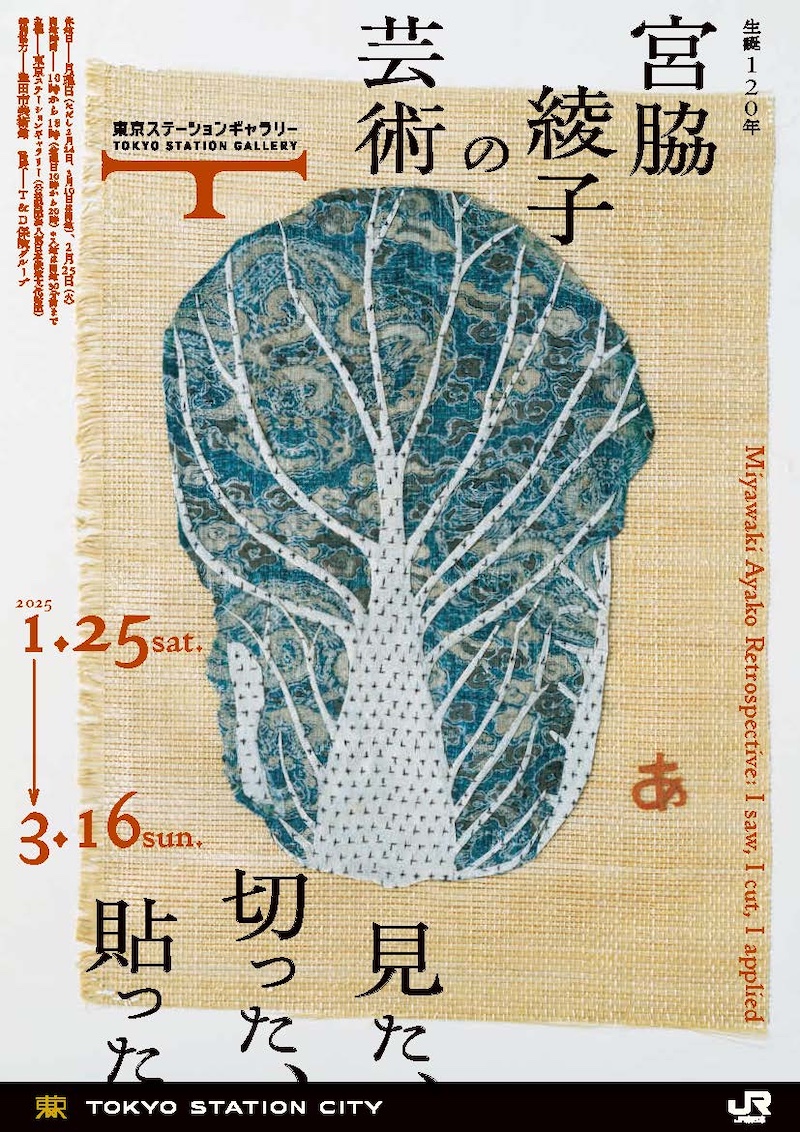

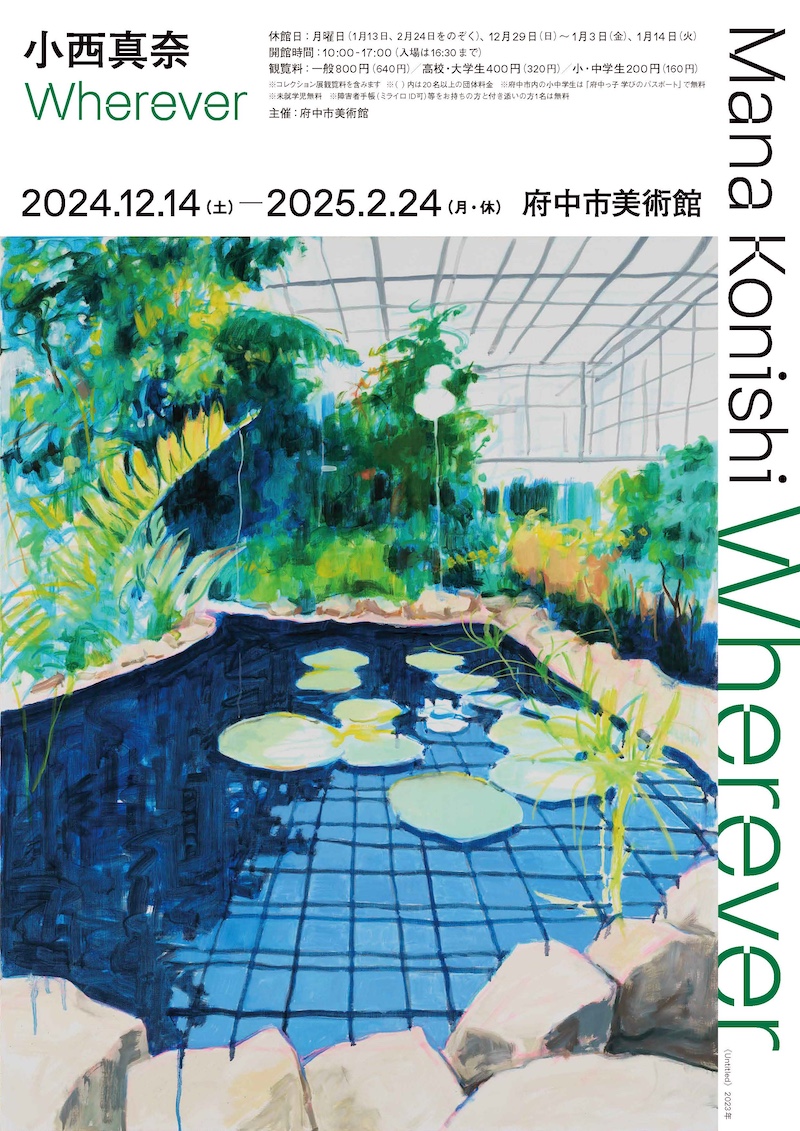

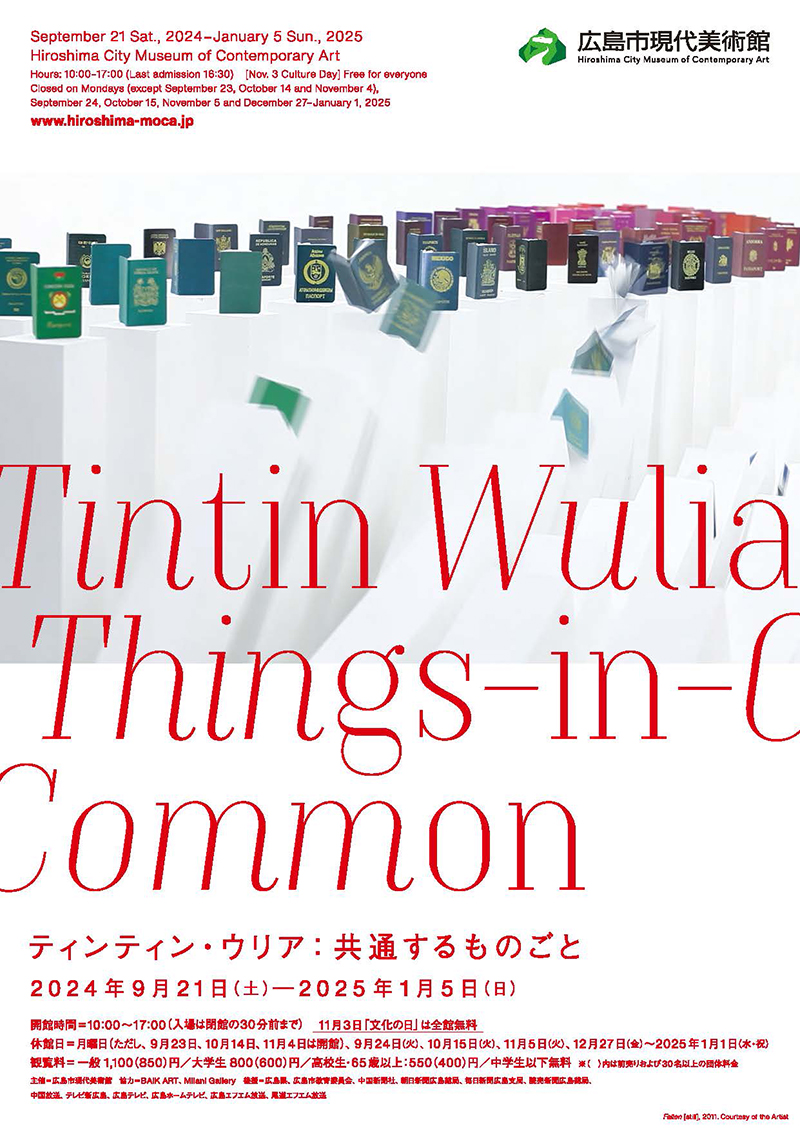

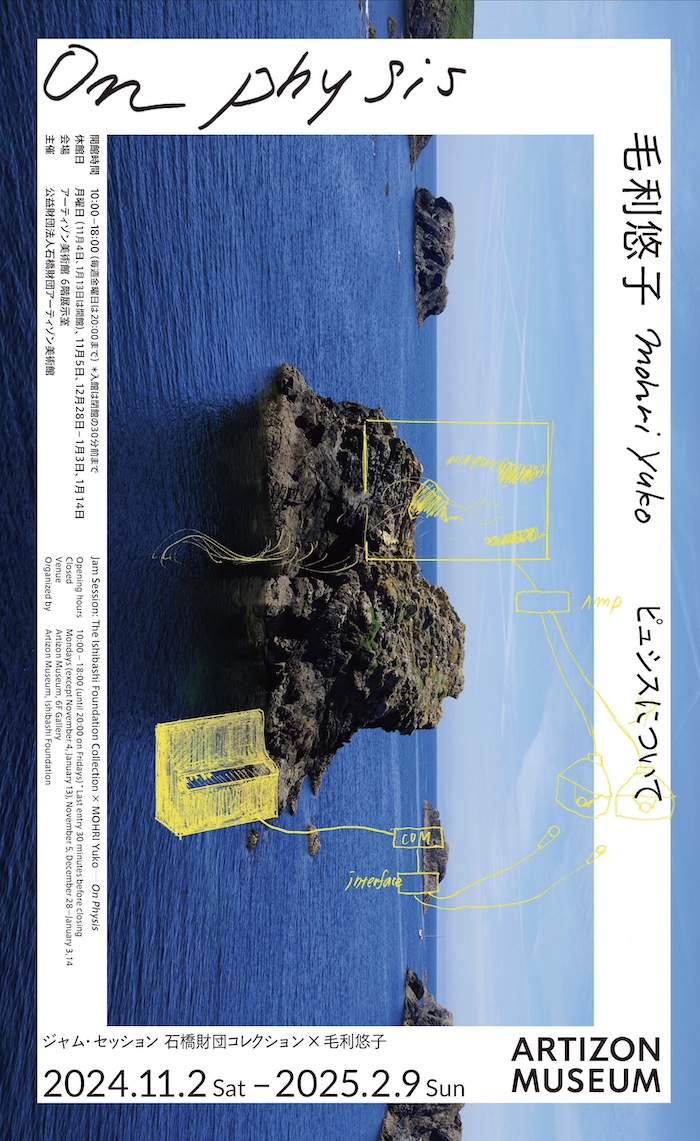

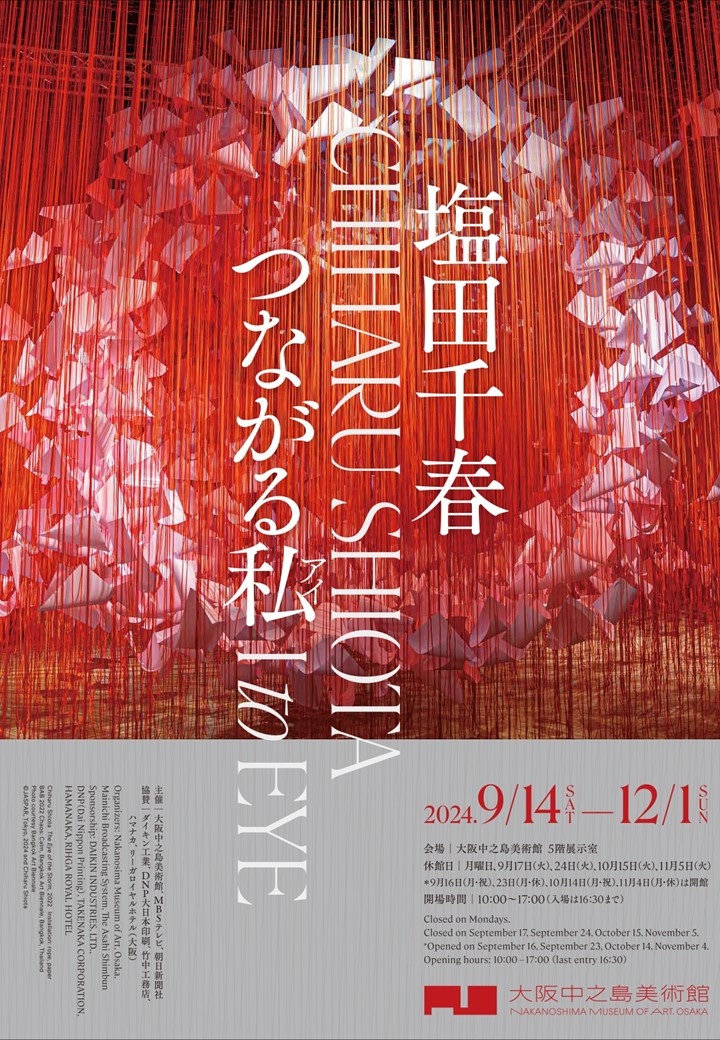

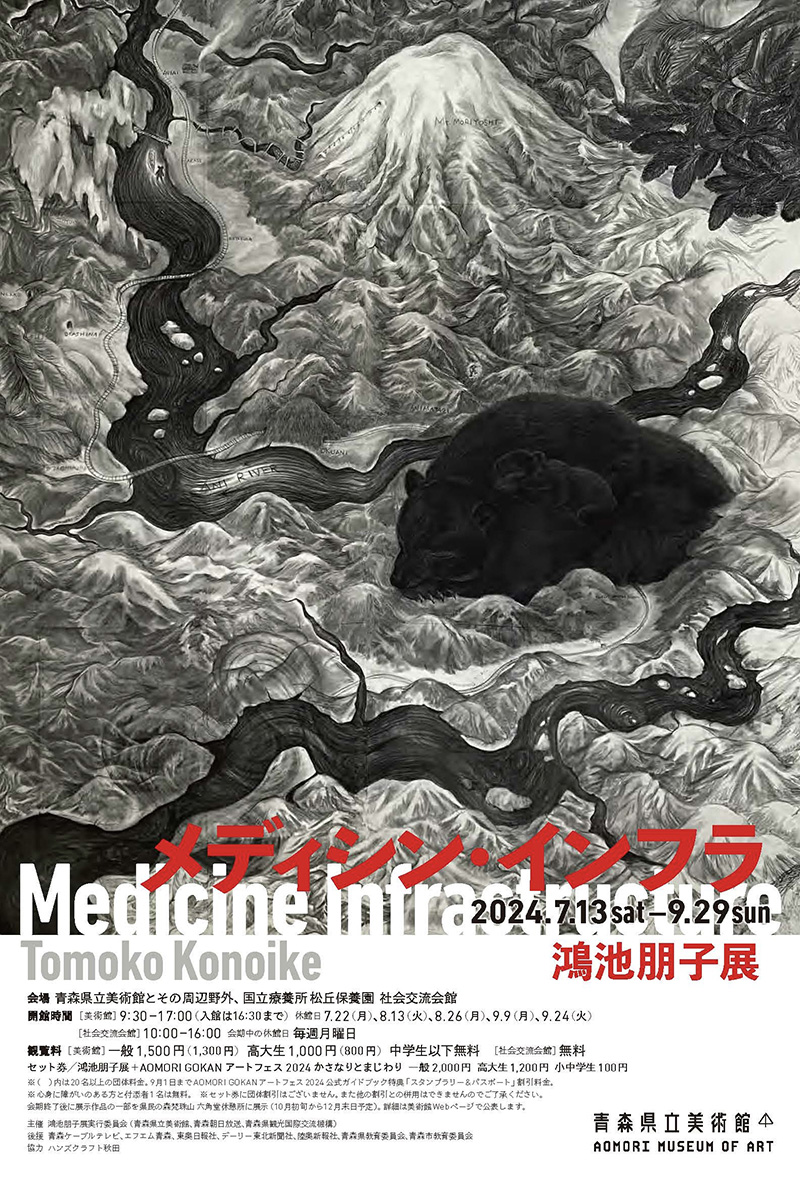

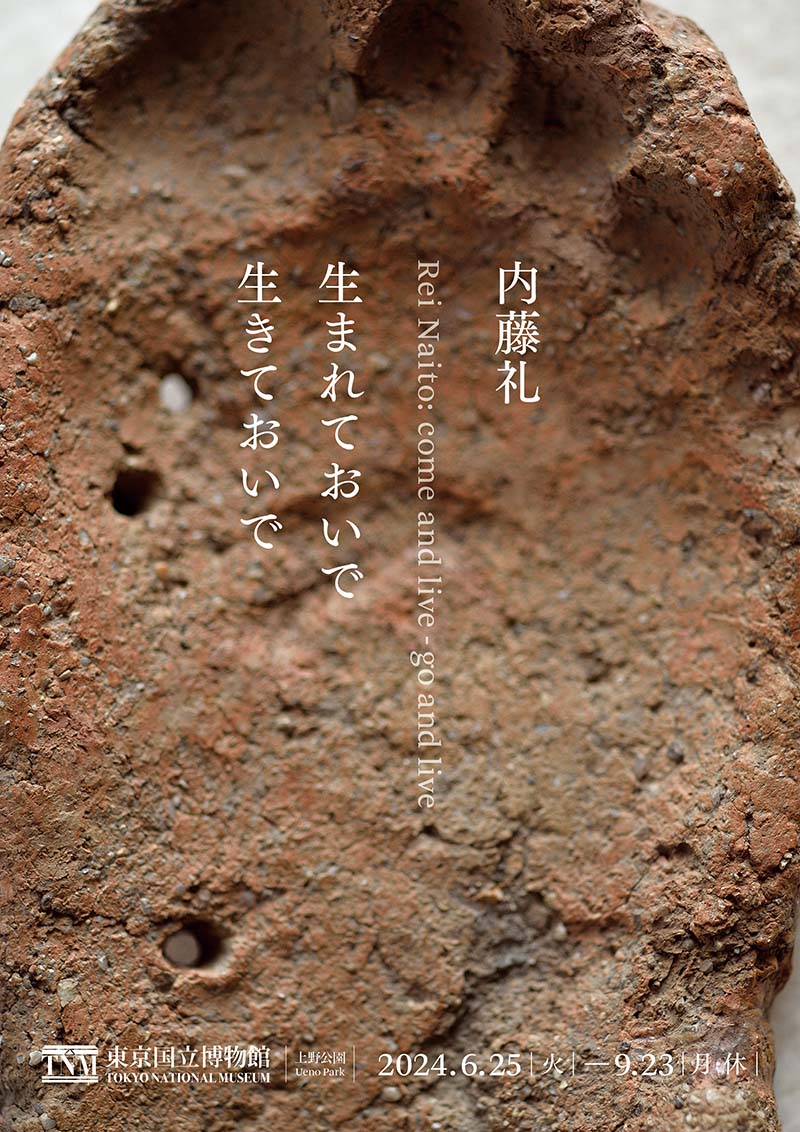

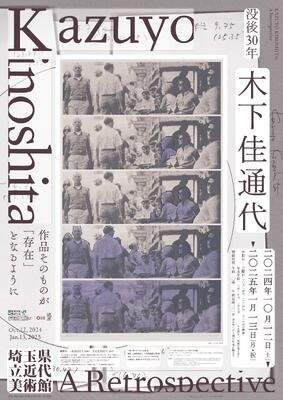

[リスト1] 蜷川実花(弘前れんが倉庫美術館ほか) 芥川紗織(川崎市岡本太郎美術館ほか) 石岡瑛子(茨城県近代美術館ほか) 三島喜美代(練馬区立美術館) 木下佳通代(大阪中之島美術館ほか) 内藤礼(東京国立博物館) 鴻池朋子(青森県立美術館) 石内都(大川美術館) 塩田千春(大阪中之島美術館) ティンティン・ウリア(広島市現代美術館) ルイーズ・ブルジョワ(森美術館) 毛利悠子(アーティゾン美術館) 小西真奈(府中市美術館) 今津景(東京オペラシティアートギャラリー) 宮脇綾子(東京ステーションギャラリー) 西條茜(丸亀市猪熊弦一郎現代美術館) 近藤亜樹(水戸芸術館) ヒルマ・アフ・クリント(東京国立近代美術館) 上村松園(大阪中之島美術館)

これは2024年度に全国の主要な美術館で個展が開かれた(開かれる)女性作家を列挙したものである。計19人。すべての美術館を調べればもっといるはずだが、これだけでも「ずいぶん多いなあ」と思う人もいるかもしれない。だが、同時期に主要美術館で個展を開いた男性作家はざっと数えたところ80人いた、と聞けばどうだろう。女性の4倍超である。なんだかんだいっても、美術界の男女格差はまだまだ縮まっていないのだ。

では、男女とも「日本人」の「現存」作家(個展開催中の死去を含む)に絞ってみよう。すると[リスト2]のように男性21人、女性11人となり、格差は半減する。

[リスト2] 吉本作次(名古屋市美術館) 梅津庸一(国立国際美術館) 佐藤健寿(米子市美術館、大分市美術館) 石川九楊(上野の森美術館) 五十嵐靖晃(千葉県立美術館) 石田尚志(神奈川県立近代美術館 葉山) 平田晃久(練馬区立美術館) 開発好明(東京都現代美術館) 田名網敬一(国立新美術館 ) 西川勝人(DIC川村記念美術館) 小清水漸(宝塚市立文化芸術センター) 松谷武判(東京オペラシティ アートギャラリー) 荒川ナッシュ医(国立新美術館) 佐藤時啓(東京藝術大学大学美術館) 田村友一郎(水戸芸術館 現代美術ギャラリー) 原田裕規(長野県立美術館、広島市現代美術館) 須田悦弘(渋谷区立松濤美術館) 栗林隆(神奈川県立近代美術館 葉山) 雨宮庸介(ワタリウム美術館) 玉山拓郎(豊田市美術館) 鷹野隆大(東京都写真美術館)

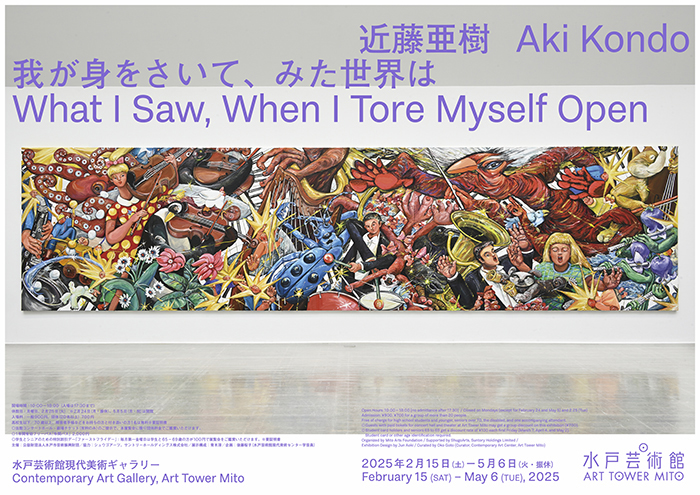

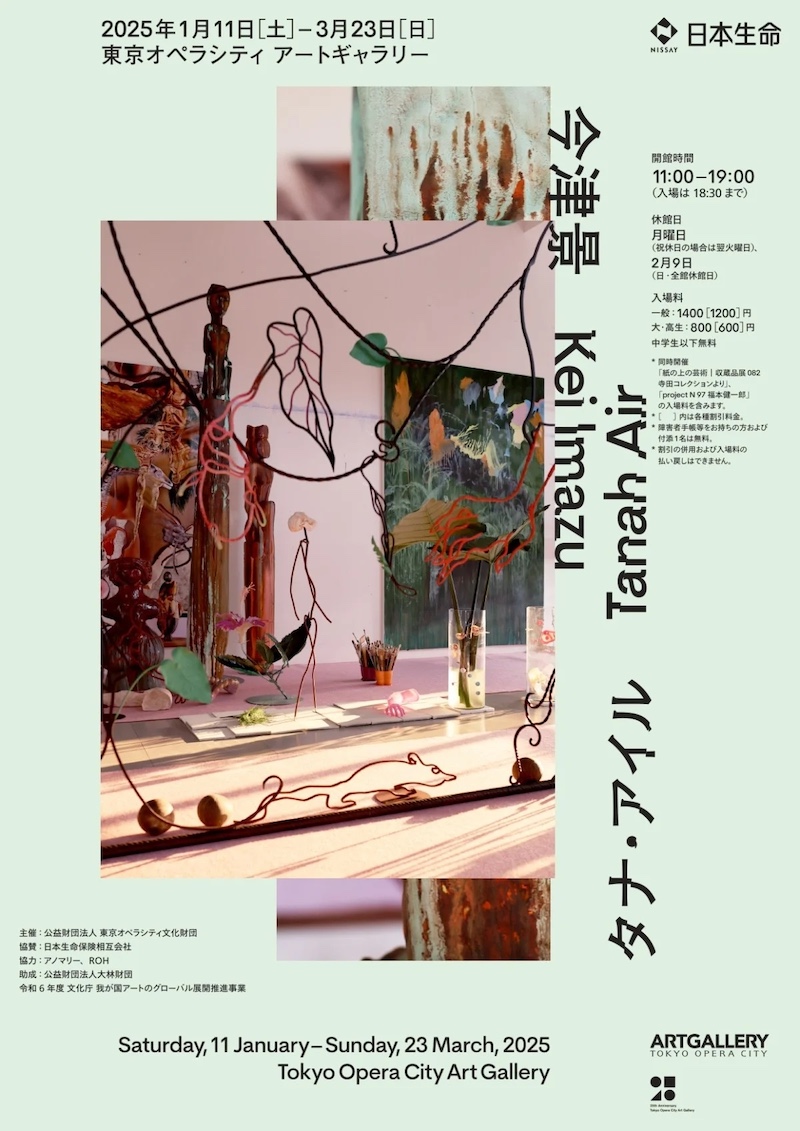

蜷川実花(弘前れんが倉庫美術館ほか) 三島喜美代(練馬区立美術館) 内藤礼(東京国立博物館) 鴻池朋子(青森県立美術館) 石内都(大川美術館) 塩田千春(大阪中之島美術館) 毛利悠子(アーティゾン美術館) 小西真奈(府中市美術館) 今津景(東京オペラシティアートギャラリー) 西條茜(丸亀市猪熊弦一郎現代美術館) 近藤亜樹(水戸芸術館)

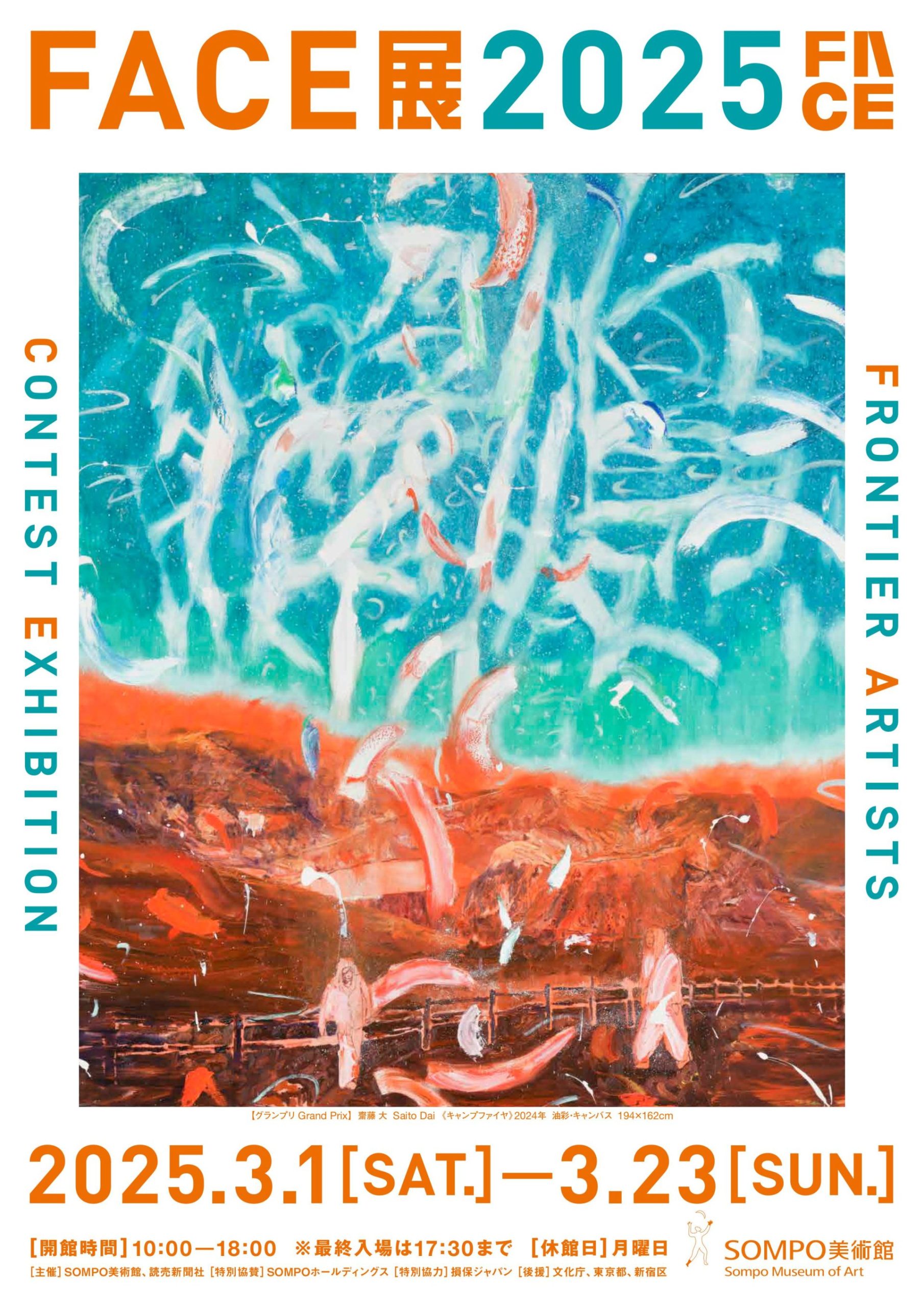

男性が大幅に減ったのは、個展の大半が西洋を含む歴史的芸術家に占められているからであり、それはほぼ男性に独占されているからである。したがって過去に遡るほど男性の割合が高くなり、現在に近づくほど男女差は縮っていく。この勢いが続けば近い将来男女の比率は逆転するだろう。すでに「 VOCA展」(2025/03/15 -2025/03/30)や「 FACE展」( 2025/03/01-2025/03/23)「 Idemitsu Art Award 」などのコンペの受賞者は女性のほうがしばしば上回っているのだ(ちなみにこれらの選考委員や審査員は男女同数か女性のほうが多い)。

先に進む前に、ここで半世紀ほどの記憶を振り返ってみたい。ぼくがアートシーンに触れ始めた1970年代には、美術館の数がはるかに少なかったせいもあるが、そもそも現存作家の個展自体ほとんどなく、ましてや女性作家の個展など皆無に等しかった。半世紀前までは美術館はまだ古美術や泰西名画を鑑賞する場所であり、さもなければ団体展の貸し会場だったのだ。

その後1980年前後から「長老」クラスの男性作家の個展が開かれるようになり、美術館が林立し始めるバブル時代の1980年代後半からようやく女性作家にも門戸が開かれるようになった、と記憶している。そんななかで象徴的だったのが1995年、当時40代半ばの辰野登恵子(1950-2014)が東京国立近代美術館 で個展「辰野登恵子:1986-1995 」を開催したことだ。「国立」の「美術館」が「現役」の「女性」作家の「個展」を開くという模範を示したのである。以後ほんの少しずつではあるものの、美術館でも女性作家の個展が行なわれるようになっていく。

明治生まれの先駆者

冒頭の今年度個展の開かれた(開かれる)19人の女性作家のうち、日本人16人に絞り、生年順に並べ直してみる。

[リスト3] 上村松園(1875-1949) 宮脇綾子(1905-1995) 芥川紗織(1924-1966) 三島喜美代(1932-2024) 石岡瑛子(1938-2012) 木下佳通代(1939-1994) 石内都(1947-) 鴻池朋子(1960-) 内藤礼(1961-) 小西真奈(1968-) 塩田千春(1972-) 蜷川実花(1972-) 毛利悠子(1980-) 今津景(1980-) 近藤亜樹(1987-) 西條茜(1989-)

このリストを見るだけでもさまざまなことがわかってくる。まず上村松園ひとりが年代的に突出して早いこと。その次の世代も宮脇綾子ひとりだけだが、さらに次の1920-30年代生まれは4人と固まっていること。ところがその次の1940〜1950年代生まれは石内都ひとりしかいないこと。そして1960年以降は着々と増えて現在に至っていること、などだ。もちろんこれは2024年度のデータなので、別の年ならまた違った特徴が見られるはずだが、それにしてもこれはほぼ予想どおりの結果といえる。

今年、生誕150年を迎える上村松園は、まだ女性が画家になるなど考えられなかった明治初期の生まれ。しかし松園は母の理解により早くから日本画を学び、美人画を確立して後進の女性たちに道を拓き、1948年に女性初の文化勲章を受章した。明治時代に「女だてら」に画家になるだけでなく(しかも未婚の母として女手ひとつで息子を育てながら)美術界の頂点まで上り詰めたのだから、まさに孤軍奮闘、現在では考えられないほどの苦労を重ねたに違いない。

松園よりちょうど1世代下の宮脇綾子はアプリケの作家として知られている。宮脇が創作活動を始めたのは1945年で、すでに40歳になっていた。それまで戦争や子育てで余裕がなかったが、敗戦を機に身近にあった布切れで野菜や花のかたちを縫い始めたという。初めから「芸術」を目指したというより、主婦でもできるアプリケに手をつけ、半世紀にわたり創意工夫を加えていくことで「芸術」の域に高めたというべきか。

ひとつ屋根の下で

宮脇の次の世代は芥川、三島、石岡、木下と4人もいる。この世代の作家が活動を始めるのは具体美術協会やフルクサスなど前衛芸術華やかなりし1950〜1960年代のこと。戦時下の抑圧から解放され、男女同権をはじめとする戦後デモクラシーの自由な空気が多くの女性作家を輩出することになったと考えられる。具体もフルクサスも女性が活躍していたし、草間彌生、オノ・ヨーコ、田中敦子ら国際的に高い評価を受ける同世代のアーティストは少なくない。とはいえ、彼女たちもすんなりと制作活動に打ち込めたわけではない。

芥川紗織は東京音楽学校で声楽を学んだものの、作曲家の芥川也寸志と結婚したため、ひとつ屋根の下にふたりの音楽家が暮らすのは不都合とみずから音楽から身を引き、美術に転向したという。美術家同士が結婚して女性が美術をやめるケースはしばしば耳にするが、芥川の場合は逆に音楽をやめて美術に参入してきたわけだ(彼女は元の山田姓から結婚して芥川姓となり、離婚・再婚して間所姓となるなど「夫婦〈同姓〉問題」もあるが、ここでは芥川と記す)。

芥川が評価されたのは、神話をテーマに人間や神々を大胆なデフォルメで描いた染色画(ろうけつ染)である。しかし彼女が注目されたのは作品の評価だけでなく、すでに作曲家として名を成していた芥川也寸志の妻だからという面も否めない(也寸志自身も親の名に負う部分はあっただろう)。もうひとつ指摘しておかなければならないのは、ろうけつ染が宮脇のアプリケと同じく、「芸術」というより女性の趣味的な「手芸」として見られがちだったということだ。そんなこともあって、芥川と離婚してから3年間アメリカに単身で渡って本格的に絵画を学び、キャンバスに油彩の抽象絵画に移行。しかし渡米後のモダニズム然とした作品からは染色画に感じられたダイナミズムは影を潜めてしまう。抽象への志半ば、41歳の若さで死去。

今回の生誕100年を記念する芥川展は、正確には個展とはいえない特殊な展示形式となっている。彼女の作品は全国の国公立美術館に散在しており、それらを1カ所に集めず、各館が企画展やコレクション展のなかに組み込んで見せる方式だ。その意味では個展ではないが、全体で「Museum to Museums 軌跡を回顧する旅へ」という統一タイトルを被せれば、さまざまな展覧会に寄生した時期と場所の異なる「個展群」という捉え方もできなくはない。推測するに、生誕100年の回顧展を組もうとしたものの、知名度からして難しいと判断され、苦肉の策として所有館の「在館展示」となったのではないか。しかしこの方式、意外と可能性があるかも。

「第2期所蔵品展 特集 生誕100年芥川紗織」展 展示風景 横須賀美術館[筆者撮影]

「第2期所蔵品展 特集 生誕100年芥川紗織」展 展示風景 横須賀美術館[筆者撮影]

ここで少し横道に逸れるが、芥川と同世代の毛利眞美(1926-2022)についても触れておきたい。毛利は昨年、実践女子大学香雪記念資料館で開かれた「戦後の女性画家たち 」にも出ていたので、ここで触れても違和感はないだろう。

毛利は戦後フランスに留学して絵画を学び、帰国後個展を開いて将来を嘱望された。画家の堂本尚郎と結婚して再び渡仏し、夫婦で絵を描いていたものの、やがて出産と子育てにより制作から遠ざかってしまう。まさに結婚・出産・育児のため制作から遠ざかった女性作家の典型例であり、それは男女間の才能の違いによるものというより、妻の自己犠牲の上に夫が寄りかかった結果ともいえよう。あるいは自分の夢を娘(画家の堂本右美)に預けたのかもしれないが。いずれにせよ夫婦ともに作家活動を続ける難しさは、2年前に出た毛利眞美の評伝のタイトル『ふたりの画家、ひとつの家』(東京書籍、2023)に象徴的に示されている。

ちなみに「戦後の女性画家たち」展は毛利のほか、有馬さとえ(1893-1978)、朝倉摂(1922-2014)、小林喜巳子(1926-2023)、招瑞娟(1924-2020)といった戦前生まれの知られざる女性作家を紹介する貴重な機会であった(朝倉は著名だが、父の威光は無視し難い)。

モダニズムの壁

三島喜美代は以前から関西では知られていたが、全国的に認知されるようになるのは最近のことで、特に2021年に森美術館で開催された「アナザー・エナジー展 」が大きかったように思う。このときすでに89歳。評価が遅れたのは作品の素材と形態の特異性にあるだろう。三島は陶土でゴミや日用品をリアルに再現するため、アーティストというより前衛陶芸家として注目され、陶芸美術館などでの発表が多かったこと。もうひとつは、新聞紙やアルミ缶を陶土でつくるというギャップから「トリックアート」と見なされがちだったことだ。しかしそれも半世紀以上続けていくことで有無をいわせぬ説得力を持つに至った。2024年、練馬区立美術館 で個展「三島喜美代―未来への記憶」を開催中に死去。

木下佳通代は逆に美術の王道(男の道?)を歩んだかのように見える。木下は油絵に始まり、写真を用いるコンセプチュアルアート、ミニマルな線と面の表現を経て表現主義的なペインティングに行き着いた。その回顧展「没後30年 木下佳通代」を見て思うのは、あまりに時代に敏感すぎたのではないかということだ。モダニズムの流れが行き詰まり、「死んだ」はずの絵画が復活するのは1980年前後のことだが、彼女自身の作品もそれ以前の抑制された制作からそれ以後の奔放なペインティングとではまるで別人のように異なっている。その変転ぶりは世代の近い高松次郎や吉田克朗を彷彿させないだろうか。三島とは同じ関西をベースにしながら目指した方向は正反対だったように見える。

「没後30年 木下佳通代」展 展示風景 埼玉県立近代美術館[筆者撮影]

「没後30年 木下佳通代」展 展示風景 埼玉県立近代美術館[筆者撮影]

石岡瑛子はデザインの領域で活躍したので同列に語れないが、ひと言だけ添えておくと、いまだ家父長的な空気の色濃い1970〜1980年代に、ポスターやCMなどを通して「解放された女性」「本当の自分」のイメージを発信し、同時代の女性たちに勇気を与えた功績は大きい。のみならず、特に1980年以降男女を問わず世界的なクリエーターとコラボレーションすることで、本人みずからが「自立した女性」の生き方を示してみせたという点で稀有な存在であった。

彼女たち戦前世代に比べて、1940〜1950年代生まれが石内都ただひとりというのは寂しすぎないか。それともたまたま2024年度が少なかっただけなのか。おそらくこの年代に女性作家が少ないのは偶然ではないだろう。

石内が活動を始めるのは1970年代のことだが、この時代はもの派やミニマル、コンセプチュアルに代表されるようなマッチョで禁欲的な表現が支配的であり、また美術家共闘会議(美共闘)のようにもの派を含めてあらゆる権威を批判する反体制運動が盛んだったこともあり、女性の入り込む余地は少なかった。事実もの派に女性作家はいなかったし、美共闘の女性メンバーも石内を除けば聞いたことがない。1970年代は、女性作家の活躍の場がきわめて限られていたといわざるをえない。

石内が写真家としてデビューするのは、学園紛争の吹き荒れた美大卒業後、たまたま手に入れたカメラと知人から預かっていた暗室機材を使い、身近な風景を撮るようになってからだ。そしてたまたま写真のグループ展に欠員が出たので誘われて参加したのがきっかけだという。その姿勢は増田玲が指摘するように「受動的」というほかない(「石内都 STEP THROUGH TIME」展図録より)。

1980年代末に同年代の女性の手足を撮ってからは、身体の傷跡、母の口紅や下着、広島の被爆者やフリーダ・カーロの遺品など、生と死、そして女性に関わるモチーフを追求していくことになる。写真が「芸術」として再認識されるのはちょうどそのころ、写真発明150年の1989年ごろからであり(それは昭和の終わりであり、冷戦の終焉にも重なっていた)、石内もこの時期から「写真家」というより「アーティスト」として認められるようになっていく。

「石内都 STEP THROUGH TIME」展 展示風景 大川美術館[筆者撮影]

「石内都 STEP THROUGH TIME」展 展示風景 大川美術館[筆者撮影]

こうしてみると、昭和の時代には男女の壁だけでなく、彼女たちが選んだアプリケやろうけつ染、陶芸、写真といった素材やメディアが芸術のヒエラルキーにおいて一段低く見られていたことも、女性作家にとって壁になっていたのかもしれない。しかしその壁も、モダニズムの終焉と多様性を重んじる時代の変化、そして女性たちの粘り強い制作によって破られていったのである。

「超少女」を超えて

1980年代に入ると堰を切ったように女性作家が登場し始める。行き詰まったモダニズムの裏をかくように新表現主義と称する絵画が復活し、日本では「ニューペインティング」という流行現象として広まっていく。それまでもの派には追従しなかった女性作家も絵画制作には積極的だった。女性と絵画の相性がいいことは、[リスト2]の男性21人のうち絵画ベースの作家が4人しかいないのに、女性は11人のうち同じく4人いることからもうかがえよう。割合でいうと男性の約2倍だ。また前述のように「VOCA展」や「FACE展」などで女性作家の受賞率が高い事実もそのことを裏づけている。

いや、絵画メディアと相性がいいというだけではない。モダニズムという「大きな物語」の終焉が叫ばれ、私小説的な「小さな物語」が喧伝された当時、女性たちが大局的な美術史観に捉われることなく、日常の私生活をテーマに表現できるようになったことも大きい。そんな女性作家の台頭は、1986年に『美術手帖』が「美術の超少女たち」を特集することで決定づけられたのである。

またこのころには、結婚や出産が制作の妨げになることはあっても、かつてのように作家活動を断念しなければならないほどの決定的な要因ではなくなってきた。たとえば小西真奈の個展「Wherever」では、2020年以降の近作・新作を中心に2000年代の初期作品も紹介されているが、なぜか2010年代がすっぽり抜けているので不思議に思ったら、その時期、出産と子育てに追われていたことを知って納得した。昭和だったらそのまま制作から離れてしまっていたかもしれないが、令和の彼女はさらにコロナ禍を経て軽妙洒脱な新展開を見せているのだ。

《Awesome Rocks》(2007)「小西真奈 Wherever」展 府中市美術館[筆者撮影]

ちなみに[リスト2]で1980年以降の生まれを比べると、男女とも4人ずつで並んでいる。21世紀も4分の1が経過し、少なくとも数の上では男女格差はなくなったといっていい。もっとも作家予備軍ともいうべき美術大学における女子学生の占める割合は、21世紀以降どこもだいたい60〜70%台で圧倒的に女性が多いことを考えれば、もっと伸びてしかるべきである。

ともあれ、これだけ女性作家の個展が増えてきた背景には、いま述べたように美大の女子学生が増加してきたことのほかに、女性の学芸員が急増してきたことも理由として挙げられるだろう。近年の調査によれば、全国の美術館における女性の学芸員の割合は70%を超え、美大生以上に女性が圧倒しているし、さらに、いまだ少数とはいえ、女性館長が急速に数を増してきていることも女性作家の活躍を後押ししているはずだ。ぼくが知る限り、1970年代末の美術館で女性学芸員にお目にかかった記憶はない。お茶を出してくれる女性職員はいたが、あれがそうだったのか? 隔世の感を禁じえない。

西高東低?

最後に地域差を見ておきたい。[リスト1]を見ると、木下、塩田、上村の3人が大阪中之島美術館で個展を開いており、美術館のなかでは突出している。同館は一昨年「決定版! 女性画家たちの大阪」展を実現しているし、大阪という土地柄は首都圏とは違って女性作家を受け入れやすい土壌があったのかもしれない。いや、大阪だけでなく関西エリアに枠を広げても、兵庫県立美術館では「わたしのいる場所―コレクションから『女性』特集!」、京都市京セラ美術館では特集「女性が描く女性たち」と、京阪神の美術館が続々と女性特集を組んでいるのがわかる。西高東低の傾向は明らかだろう。

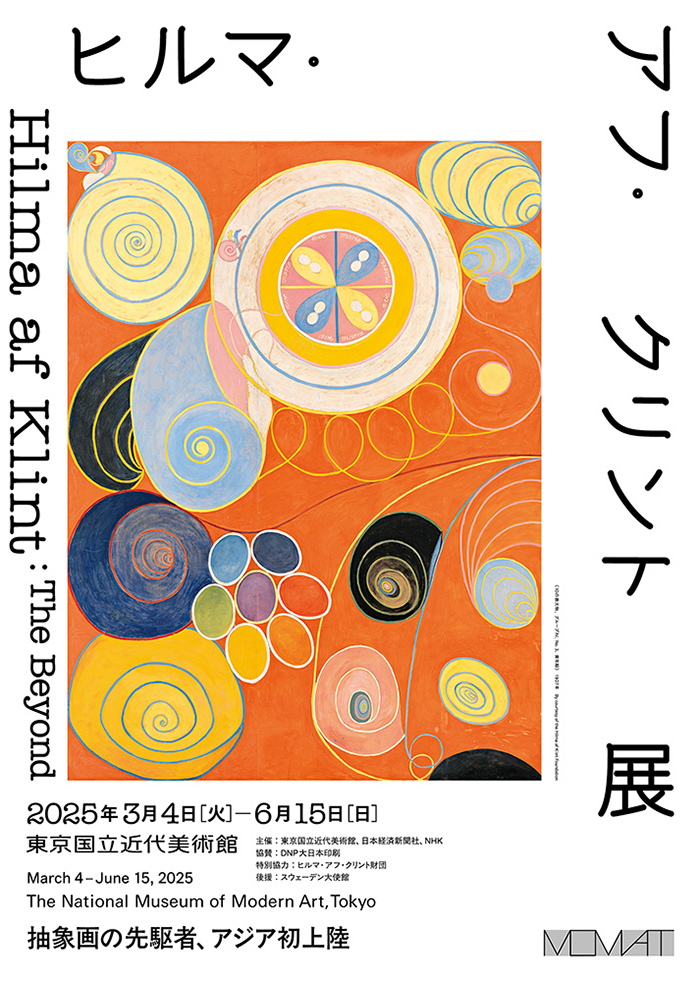

もちろん首都圏でも女性作家を積極的に取り上げている美術館がないわけではない。森美術館では、70歳を過ぎてようやく評価を確立したルイーズ・ブルジョワを回顧(2024-2025)したが、それ以前にも美術史から見落とされた高齢の女性作家を集めた「アナザー・エナジー展 」(2021) を開いているし、府中市美術館は今回の小西真奈の前から青木野枝(2019)、池内晶子(2021)、白井美穂(2023)とほぼ2年にいちど現役の女性作家の個展を続けてきた。また東京国立近代美術館では、所蔵作品展として「女性と抽象」(2023)、昨年からコレクションによる小企画「フェミニズムと映像表現」(2024/09/3-2024/12/22、2025/02/11-2025/06/15)を特集しているし、待望の「ヒルマ・アフ・クリント展」(2025/03/04-2025/06/15)も始まったばかりだ。

この抽象絵画の創始者として再評価の機運高まるヒルマ・アフ・クリント(1862-1944)と、ほぼ同時代を生きた日本の先駆的存在である上村松園の回顧展「生誕150年記念 上村松園」(2025/03/29–2025/06/01)が、いま東西の代表的な美術館で時期を同じくして開かれているのは、偶然とはいえ象徴的である。100年を超える女性作家の苦難の歩みに思いを馳せるにはまたとない機会といえるだろう。

……とひとまず書き終えた後、アーティゾン美術館で「ゾフィー・トイバー=アルプとジャン・アルプ展」(2025/03/01-2025/06/01)を見た。20世紀の彫刻家ジャン・アルプとその妻ゾフィーの作品を紹介する2人展、といえばわかりやすいが、実際にはゾフィーの仕事の再評価を目的とした展覧会で、そのためにジャンの作品も併置したというのが正しいようだ。なにしろゾフィー・トイバー=アルプといってもほとんどの人は知らないので、ジャン・アルプの名を借りなければ展覧会として成り立たなかったのではないかと思う。そのことも含めて、このカップルには女性作家の問題が見え隠れする。

「ゾフィー・トイバー=アルプとジャン・アルプ」展 展示風景 アーティゾン美術館[筆者撮影]

「ゾフィー・トイバー=アルプとジャン・アルプ」展 展示風景 アーティゾン美術館[筆者撮影]

問題のひとつは、ジャンが彫刻や絵画など美術の「王道」を歩んだのに対して、ゾフィーはテキスタイル、パフォーマンス、建築などファインアートの周辺ジャンルで活動したため、美術史から抜け落ちてしまいがちだったこと。これは日本も西洋も同じで、芸術のヒエラルキーの問題である。

もうひとつは、ダダ・シュルレアリスムの巨匠ジャン・アルプの大きな影に隠れがちだったことだ。ゾフィーはヒルマ・アフ・クリントほどではないにしろ、早くも1910年代半ばから抽象絵画を始めているし、結婚してからも家事に追われる様子もなく創作活動を続けることができた。またジャンも彼女の仕事を尊重し、ふたりで「デュオ」と称してひとつの作品を協働制作もしており、作家同士のカップルとしては珍しくうまくいっていたように思えるのだ。しかしいくら作品を残しても、ゾフィーに対する当時の社会的な評価は、結婚後アルプ姓を名乗ったこともあり「ジャン・アルプの妻」という位置づけだったのではないかと推測する。下世話な話だが、ジャンは炊事・洗濯を分担したのだろうか。ちょっと気になる。

関連記事

分担とパッチワークのフェミニズム──パフォーミングアーツと女性のライフステージ|落雅季子:フォーカス(2022年07月15日号)

ハリナ・ディルシュカ『見えるもの、その先に ヒルマ・アフ・クリントの世界』|村田真:artscapeレビュー(2022年03月01日号)

上村松園《春芳》──光明の香り「山崎妙子」|影山幸一:アート・アーカイブ探求(2013年04月15日号)

ジェンダー論争|福住廉:Artwords

現象する身体-《デ-ジェンダリズム》展|多木浩二:Art Watch Index – Feb. 25, 1997

![[PR]「石岡瑛子 I デザイン」展の巡回地を訪ねて──茨城編:河尻亨一講演「石岡瑛子の『I』をめぐって」](/wp-content/uploads/2024/06/2406f_PR_kawajiri_00_240427_027.jpg)