暑い! なんだか毎月同じことを書いている気がする。でも、うだるような暑さのなかでも、いい写真展を見るとホッとさせられる。その後にビールでも飲むと、もっと応えられない。7月、8月は意外にいい展示があるので油断できない月だ。そして9月の声を聞くと、残暑は厳しいが、心なしか風の色が変わってきたように感じる。いよいよ秋の展覧会シーズンの開幕だ。

2025年7月29日(火)

東京ステーションギャラリーで開催された「藤田嗣治 絵画と写真」展(2025/7/5-8/31)がなかなか面白かった。プロローグ、エピローグを含む5部構成の展示は、タイトルの通り、350点を超える「絵画と写真」で構成されている。絵画はむろん藤田の自作だが、200点を超える写真は、大きく分けて2種類がある。藤田自身が撮影された写真と、藤田が自分で撮影した写真だ。彼自身がモデルとして写っている写真は、ベレニス・アボット、ドラ・カルムス(マダム・ドラ)、ボリス・リプニツキ、土門拳、中山岩太、濱谷浩、木村伊兵衛など、錚々たる顔ぶれの写真家たちによるものが多い。藤田はおかっぱ頭、丸眼鏡、チョビ髭といった特徴的な風貌を強調し、流行の最尖端のファッションに身を包んで撮られており、画家としての自己イメージを強く打ち出している。藤田自身が撮影した写真は、別な意味で興味深い。彼は「コダック製ブローニー」(ヴェスト・ポケット・コダックか?)をはじめとして、少なくとも9台のカメラを使用しており、現在、フランス・エソンヌ県のメゾン=アトリエ・フジタが所蔵する約2,000点をはじめとして、生涯にわたって写真を撮影し続けていた。1950~60年代のカラー・ポジフィルムで撮影した写真を含めて、被写体を的確に画面におさめていくその眼差しの自在さ、みずみずしさは特筆に値する。「写真家・藤田嗣治」の発見は、大きな収穫となった。

「藤田嗣治 絵画と写真」展 会場風景[©Hayato Wakabayashi 提供:東京ステーションギャラリー]

「藤田嗣治 絵画と写真」展 会場風景[©Hayato Wakabayashi 提供:東京ステーションギャラリー]

2025年7月31日(木)

宮本隆司の写真集『本気にすることができない渋谷』(インスクリプト)は、このところ急速に変貌しつつある渋谷駅周辺の解体・建造現場と路上の人物のスナップ写真(主に若者)を合体した写真集である。100年に一度という大改造が進行中の渋谷を、誰かがしっかり記録しておくべきだと思っていたのだが、それが宮本隆司というのはやや意外だった。とはいえ、彼には第14回木村伊兵衛写真賞を受賞した『建築の黙示録』(平凡社、1988)という先例もあり、都市環境の変化に鋭敏に反応しっていったということだろう。タイトルの「本気にすることができない」というのは、吉田健一によるT・S・エリオットの「荒地」の詩句「Unreal City」の「Unreal」の訳だという。この言葉が、あまりにも的確に、現在の渋谷の状況を捉えていることに驚かされる。タイトルを含めて、深みと奥行きのあるドキュメンタリーとして成立していた。

宮本隆司の写真集『本気にすることができない渋谷』書影[筆者撮影]

宮本隆司の写真集『本気にすることができない渋谷』書影[筆者撮影]

2025年8月2日(土)

北海道東川市で、毎年夏に開催されている東川町国際写真フェスティバル(通称:東川町フォトフェスタ)も、今年で41回目を迎えた。いつも楽しみにしているのだが、今回はそのメイン企画である「写真の町東川賞受賞作家作品展」(東川町文化ギャラリー、2025/8/2-9/1)がとても充実した内容の展示になっていた。今年の同賞受賞作家は、海外作家賞がリトアニアのアルトゥーラス・ヴァリャウガ、国内作家賞が今道子、新人作家賞が鈴木のぞみ、特別作家賞が守屋友樹、飛田野数右衛門賞が、故・阿波根昌鴻という顔ぶれである。リトアニア社会における自己のアイデンティティを追求するヴァリャウガ、食物などであり得ないオブジェを自製して撮影する今、さまざまな物体に写真を焼き付けた鈴木、北海道内のトーチカをピンホールルームとして撮影する守屋、沖縄県・伊江島の米軍による土地収用反対闘争を撮影した阿波根と、それぞれの方向性はバラバラだが、写真という表現メディアの物質的なあり方に強くこだわっているという点では共通性がある。じっくりと時間をかけて、展示を愉しむことができた。

東川フォトフェスタにて、写真の町東川賞の国内作家賞を受賞した今道子[筆者撮影]

東川フォトフェスタにて、写真の町東川賞の国内作家賞を受賞した今道子[筆者撮影]

2025年8月13日(水)

戦後80年という節目の年であることも理由のひとつだが、今年は広島の写真が取り上げられることが多い。東京・恵比寿のギャラリーMEMで開催された「ヒロシマ・広島・hírou-ʃímə」展(2025/8/2-9/7)もそのひとつで、福島辰夫が指導していた全日本学生写真連盟のメンバーたちが、1968〜71年にかけて「8・6 広島デー」を中心に撮影した写真が展示されていた。全日本学生写真連盟は、当時広く行なわれていたシナリオのある共同制作ではなく、個々のメンバーが自由に撮影した写真を、徹底した討議を経て写真集や写真展として提示していく「集団撮影行動」を模索していた。その運動の過渡期に実行された広島の撮影には、延べ50人ほどが関わり、1972年に写真集『ヒロシマ・広島・hírou-ʃímə』(491)が刊行されている。「hírou-ʃímə」という発音記号の表記は、被爆問題の象徴ともいえるカタカナの「ヒロシマ」でも、国家権力の一機構としての地方都市「広島」でもない、あくまで撮影者一人一人が関わって見出していった写真群の総称として選びとられた。若い撮影者たちのエネルギーの発露と思いの強さが、黒々とした、コントラストの高いプリントに塗り込められているようだ。

「ヒロシマ・広島・hírou-ʃímə」展 会場風景[提供:MEM]

「ヒロシマ・広島・hírou-ʃímə」展 会場風景[提供:MEM]

2025年8月14日(木)

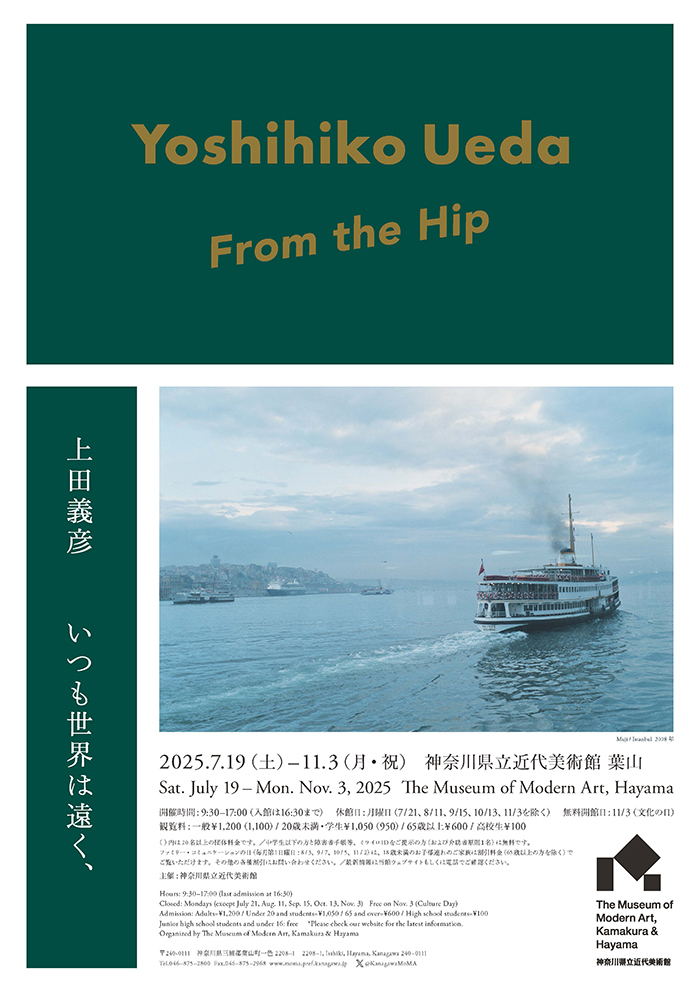

神奈川県立近代美術館 葉山で開催された「上田義彦 いつも世界は遠く、」展(2025/7/19-11/3)を見始めて、展示の順序が時間を逆行していることに気づいた。最初の部屋に2024年にチベットで撮影された新作が並び、そこから時間を遡って学生時代に大判カメラで大阪の街を撮影した「Osaka」(1977-78)に至る。最初はややとまどったのだが、その構成が上田の「眼の軌跡」とでもいうべき道のりを、丁寧に明らかにしようとする意図によるものであることが伝わってきた。ファッション、コマーシャルの仕事として撮影されたものから、20世紀初頭のアルフレッド・スティーグリッツのモダニズム表現へのオマージュと思しき抽象作品まで、500点近い展示作品の幅はとても広い、ポートレート、風景、静物など、多様なジャンルの写真がアトランダムに展示されているように見える。だが、そこで表明されているのは、写真という表現メディアの可能性を一つの方向に封じ込めるのではなく、自由に、大きく開いていこうという上田の強い意志だろう。夏の一日、展示室を行ったり来たりしながら、贅沢な時間を過ごすことができた。

「上田義彦 いつも世界は遠く、」展 会場風景[写真:永禮賢 提供:神奈川県立近代美術館]

「上田義彦 いつも世界は遠く、」展 会場風景[写真:永禮賢 提供:神奈川県立近代美術館]

2025年8月21日(水)

森本美絵が東京・大塚のMISAKO & ROSENで開催した個展「徒花の唄 a light wind」(2025/8/9-9/14)に寄せたテキストには、おおよそ、こんなことが書かれていた。彼女は、自分のカメラが捉えた光景も、誰かにとっての日常であると考えていた。それがその誰かを傷つける「写真の暴力」となることもあるので、写真を「等間隔、等距離」で、注意深く並べようとしてきた。だが、そのやり方をとるうちに、「カメラとともに歩むように、私自身の内在する思いにも居場所を作りたい」と考えるようになる。それが「外の世界でもあり、私自身でもある」写真として形をとったのが、今回の「徒花の唄」だという。日々、写真についての思考を深め、焦ることなく、少しずつ自分の写真の世界を作り上げていく。そんな森本の営みが、しっかりと伝わってくるいい展示だった。ライカと35mmフィルムという、撮影の枠組み自体に変わりはないが、特定の意味づけに拘泥しない「放心」の表情があらわれている写真が増えてきているようだ。

森本美絵の個展「徒花の唄 a light wind」[筆者撮影]

森本美絵の個展「徒花の唄 a light wind」[筆者撮影]

2025年8月30日(土)

「60年前、日本にいわゆる“スポーツ写真”というものはなかった」と、「水谷章人 スポーツ報道写真展 瞬間を撃て―60年の軌跡―」展(キヤノンギャラリーS、2025/8/18-9/29)の会場に掲げられたテキストに書かれているのを読んで、やや意表をつかれた。たしかにその通りで、水谷が1965年に山岳写真の延長としてスキーを撮影しはじめた頃は、スポーツを記録する報道写真はあっても、「いわゆる“スポーツ写真”」はなかったはずだ。まさにこのジャンルは、彼が切り拓いてきたといっても過言ではないだろう。水谷が60年にわたって撮り続けてきた写真を、あらためて見直すと、まさに「瞬間」にシンクロする能力の高さが、この写真家の真骨頂であることがよくわかる。さまざまなスポーツの、それぞれ身体の大きさも能力も、むろん国籍や年齢や性別もまったく異なる選手たちが、走り、跳び、撃ち、勝利し、敗れる。その「瞬間」にいかにフィットしていくかに、水谷は長年にわたって鍛え上げた写真家としての眼差しのすべてを賭けて挑み続けてきた。その輝かしい軌跡が、一枚一枚の写真に刻みつけられている。

「水谷章人 スポーツ報道写真展 瞬間を撃て―60年の軌跡―」展 エントランス[筆者撮影]

「水谷章人 スポーツ報道写真展 瞬間を撃て―60年の軌跡―」展 エントランス[筆者撮影]

2025年9月9日(火)

昨年(2024年)、千葉市美術館で大規模展「Nerhol 水平線を捲る」を開催したばかりのアーティスト・ユニット、Nerhol(田中義久/飯田龍太)が、今度は埼玉県立近代美術館で「種蒔き烏 Misreading Righteousness」展(2025/7/12-10/13)を開催した。精力的な仕事ぶりといえるだろう。今回の展示でも大量の写真を貼り付けたり束ねたりしたものを、削ったり剥がしたりしてその断面を提示する「写真彫刻」作品が出品されている。だがそれだけではなく、その素材となっている写真の意味性(たとえばE・マイブリッジの動体写真、ハナミズキの花、古いポストカードなど)を強調した作品よりは、石、紙、鏡、金属などの物質性を前面に押し出した作品の方が目立っていた。グラフィック・デザイナーでもある田中義久よりも、彫刻家の飯田龍太の志向が強く発揮された展示といえそうだ。相変わらず、インスタレーションに洗練された趣味のよさが発揮されており、彼らの作品世界の完成度がさらに上がっていることが確認できた。

Nerhol「種蒔きと烏 Misreading Righteousness」展[筆者撮影]

Nerhol「種蒔きと烏 Misreading Righteousness」展[筆者撮影]

2025年9月10日(水)

松岡一哲は1978年生まれだから、彼が写真の世界に踏み込んでいったのは1990年代後半だろう。今回、六本木のTaka Ishii Gallery Photography / Filmで開催された彼の個展「もっと深くて鋭くて、危なくて、たまらなく美しいやつ。普通じゃないもの。」(2025/9/6-10/11)を見て、もう30年近く前になるその時期の空気感を強く感じた。実際に、コンパクトカメラ、カラーフィルムで撮影された日常スナップの写真群には、たとえば佐内正史や大森克己や熊谷聖司のような「90年代写真」の気分が色濃く漂っている。ではそれらが過去形の古臭い表現に見えるかといえば、そうでもないのが興味深い。デジタル化が一巡りした現在、むしろ松岡より若い世代にとっても、彼の衒いのない眼差しのあり方は新鮮に思えるのではないだろうか。時代を超えた普遍性が、そこにはあるということだろう。なお、展覧会に合わせて、Thermebooksから、同名(英題)のハードカバー写真集が刊行されている。

松岡一哲の個展「もっと深くて鋭くて、危なくて、たまらなく美しいやつ。 普通じゃないもの。」[筆者撮影]

松岡一哲の個展「もっと深くて鋭くて、危なくて、たまらなく美しいやつ。 普通じゃないもの。」[筆者撮影]

2025年9月11日(木)

「悪くはない」という言い方は、展覧会や書籍について評するときには、あまりポジティブには聞こえない。クオリティに問題はないが、やや不完全燃焼で物足りないというニュアンスがつきまとうからだ。実は広川智基の写真についても、そんなふうに感じることが多かった。蔵王の樹氷を撮影した今回の展覧会「雪に浮かぶ」(ギャラリー・アートアンリミテッド、2025/8/6-9/13)も、やはり「悪くはない」作品だった。青いトーンで統一した画面、的確な被写体のおさめ方、作品の選択と配置のバランス、どれもしっかり考えられているのだが、突き抜けていく迫力は感じられない。だが、展示を見ているうちに、むしろこの方向で突破するべきではないかとも思えてきた。広川智基は常に父である広川泰士の、スケールの大きな写真と比較されてしまうというハンディを背負っている。その背中を追い続けている限りは、なかなか独自の領域には辿りつかない。むしろ開き直って、今回のような細やかで、丁寧なアプローチを貫くべきだろう。同時に展示されていた、東京の夜景のシリーズ「TOKYO BORDER」にもその可能性を感じた。

広川智基の個展 「雪に浮かぶ」[筆者撮影]

広川智基の個展 「雪に浮かぶ」[筆者撮影]

2025年9月15日(月)

東京郊外の葛飾区立石は、以前は小さな町工場が建て込んでいる地域だったが、いまは駅前の巨大開発が進行中で、すっかり様変わりしてしまった。つげ忠男×中里和人の二人展「東京原風景 サブが居た街」(2025/9/5-9/21)が開催された立石BASEも、元はブリキ工場だったそうだ。工場と住居の跡を改装したスペースに並んでいる写真と漫画の原画が、あまりにもその土地柄に溶け込んでいて、これ以上考えられないほどのいい雰囲気を醸し出していた。つげ忠男の漫画は、この辺りに屯していた無頼の群像を1960年代から長い時間をかけて描き出した「京成サブ」、中里はそれに寄り添うように、旧作の『キリコの街』(2002)、『東亰』(2006)といった写真集に掲載した写真を中心に展示している。そのうち3割ほどは、あらためて立石、四つ木など会場の周辺地域で撮り下ろしたのだという。人と街と建物との絡み合いから、いまや失われつつある、葛飾近辺のざらついた手触り感が立ち上がってきていた。

「東京原風景 サブが居た街」展での中里和人[筆者撮影]

「東京原風景 サブが居た街」展での中里和人[筆者撮影]

2025年9月19日(金)

山梨県北杜市の清里フォトアートミュージアムは、今年開館30周年を迎えた。その記念展覧会として、「写真の冒険 前衛から未来へ」(前期:2025/3/20-6/15)、「写真と肖像 顔から風景へ」(後期:2025/7/5-10/13)が開催されている。実は清里フォトアートミュージアムは、この30周年記念展覧会で一旦閉館し、数年後に河口湖の近辺に移転してリニューアルオープンが決まっている。「写真と肖像 顔から風景へ」展は、清里での最後の展示ということになる。「顔から風景へ」という副題が示すように、展示された「肖像」の幅はかなり広く、顔が写っていない写真や、人間以外の動物写真も含まれている。特徴的なのは、1万点以上のコレクションから、「U35(35歳以下)の写真」を中心に150点余りが選ばれていることで、35歳以下の若い写真家の登龍門として同館が開催してきた、「ヤング・ポートフォリオ」の企画ともつながるものといえる。ポーランドのアダム・パンチュク、インドのG.M.B.アカシュ、日本の山元彩香、山本雅紀、林典子、田代一倫など「ヤング・ポートフォリオ」の歴代入選者たちの、清新な写真群が印象に残った。最後のパートに、同館の所蔵作品の白眉というべきロバート・フランクの作品が、まとめて展示してあったのも感慨深かった。

「写真と肖像 顔から風景へ」展での山元彩香の作品[筆者撮影]

「写真と肖像 顔から風景へ」展での山元彩香の作品[筆者撮影]

関連レビュー

宮本隆司「いまだ見えざるところ」|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2019年06月01日号)

第32回東川町国際写真フェスティバル2016|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2016年08月15日号)

上田義彦「Māter」|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2022年09月15日号)

上田義彦「森の記憶」|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2017年05月15日号)

Nerhol「01」「01 Scape」|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2015年08月15日号)

Nerhol ATLAS|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2014年12月15日号)

松岡一哲+川島小鳥 写真展「未来ちゃん」|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2010年05月15日号)

中里和人写真展「光ノ漂着」|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2020年07月01日号)

山元彩香「Nous n’irons plus au bois」|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2014年02月15日号)

![[PR]MMM × artscape ミュージアムグッズフェア vol.2──周年を迎えたミュージアムのオリジナルグッズ](/wp-content/uploads/2026/03/2603_MMM_5.jpg)