気がついたら、年が変わっていた。といっても写真展を見に行くためにしょっちゅう出かけていることに変わりはない。寒波が襲来して気温が極端に下がったり、雨や雪が降ったりすると、さすがに外に出るのが億劫になる。そんな時、ちょっと無理して出かけた先が、ひどい展示だと絶望的な気分になる。逆に、いい展示だと疲れも吹っ飛ぶ。写真評論家の仕事は、結局のところ「見続ける」ことがすべてだと思っている。今年も、いい展覧会にたくさん出会えるといいのだが。

2025年11月22日(土)

古田亘の個展「STORYSCAPES」(AL、2025/11/21-27)に出品された同名の作品は、面白い発想で制作されている。古田は2018年にイスラエルに赴き、エルサレム、カイザリア、シオン山など各地の風景を撮影した。その写真をある人に見せたところ、2000年前にユダヤ人が日本の徳島県劔山に来て、そこに「ソロモンの秘宝」を埋めたという伝承があることを知った。イスラエル人を含む何人かから同じ話を聞き、学術調査も行なわれていると知った彼は、興味の赴くままに劔山に出かけた。そこで撮影した写真とイスラエルの風景をモンタージュし、横長のパノラマサイズにプリントして展示したのが、今回の「STORISCAPES」シリーズである。異なる二つの土地の風景が重なり合うことで、不思議な、どこかスピリチュアルに見える眺めが立ち上がってくる。ただ、イスラエルと日本、ユダヤ人と日本人との関係を問うという大きなテーマにまで発展させていくには、やや時間が足りなかったようだ。むしろ本作を契機として、持ち前の写真家としての構想力、表現力をじゅうぶんに発揮した作品の制作へとつなげていってほしいものだ。

古田亘[筆者撮影]

古田亘[筆者撮影]

2025年11月24日(月)

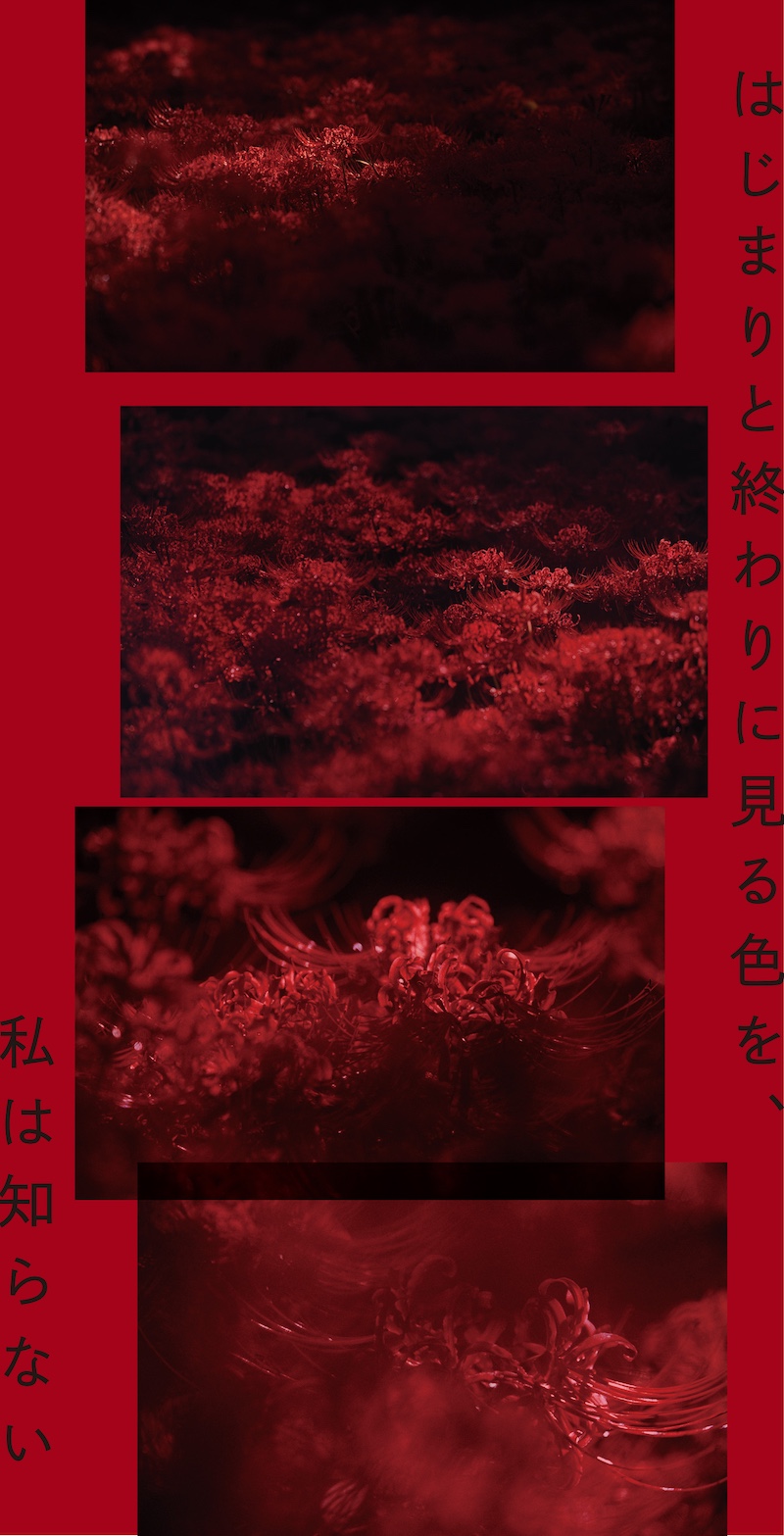

東京・半蔵門の東條會館写真研究所は、古い建物や残っている写真機材などを活かして、いつも面白い構成の写真展を開催している。ただ、地下室、地上5階、6階という、ややトリッキーな部屋割りであり、作品鑑賞の経路が入り組んでいることもあって、インスタレーションに凝りすぎると、肝心の写真作品にうまくアプローチできないということもあった。その点、今回の井上佐由紀の「はじまりと終わりに見る色を、私は知らない」(2025/10/31-12/21)は、すっきりとまとまっていて、一点一点の作品に気持ちよく入り込むことができた。発想もとてもいい。生まれて初めて認識する色だという赤の彼岸花、臨終に近い祖父と生まれて初めて開いた赤ん坊の瞳、百億年という長いスパンで「終わり」を迎える太陽という三つのテーマが、とてもうまく絡み合い、井上の思考のプロセスがしっかりと伝わってくる。派手な仕事をする作家ではないが、地に足がついた作品世界が形をとりつつあるように感じた。

井上佐由紀「はじまりと終わりに見る色を、私は知らない」展[筆者撮影]

井上佐由紀「はじまりと終わりに見る色を、私は知らない」展[筆者撮影]

2025年11月30日(日)

東京工芸大学の写大ギャラリーで開催された「彭瑞麟 写真展 我(わたし)は誰か/イ厓(にんべんに厓)係麼人/我是啥人/我是誰」(2025/11/17-2026/1/30)はとても興味深い内容の展覧会である。彭瑞麟(ポン・ルイリン)は1904年に日本統治時代の台湾・新竹県に生まれ、台北師範学校を卒業後、1928年に東京写真専門学校(現・東京工芸大学)に入学して写真を本格的に学んだ。卒業後は台北に戻って写真館を経営。ピクトリアリズムに影響を受けた風景写真などを制作した今回の展示は、これまでの彼の個展でも最大規模のもので、東京写真専門学校時代のゴム印画法、カーボン印画法、三色カーボン印画法などの高度なプリント技術を活かした作品には見応えがあった。台湾に帰ってからのポートレートや風景写真などの仕事も含めて、写真家としての志の高さを感じさせる格調の高い写真群が並んでいた。最も印象深いのは、折に触れて撮影されたセルフ・ポートレートだろう。彭は本展のタイトルが示すように、広東省から移住した客家人であり、客家語、台湾語、北京語、日本語の四カ国語を話すことができた。自らのアイデンティティをつねに問い直さざるを得なかったという、その出自の揺らぎが、どこか不安げな面持ちのセルフ・ポートレートに表われているように思える。

彭瑞麟「我(わたし)は誰か/イ厓係麼人/我是啥人/我是誰」展[筆者撮影]

彭瑞麟「我(わたし)は誰か/イ厓係麼人/我是啥人/我是誰」展[筆者撮影]

2025年12月6日(土)

「オランダ×千葉 撮る、物語る」(千葉県立美術館、2025/11/15-2026/1/18)は、不思議なとり合わせの展覧会である。まず、アムステルダムとパリを拠点に活動するサラ・ファン・ライとダヴィッド・ファン・デル・レーウという二人の写真家たちの「眺めの反照」と題する展示がある。これは千葉県とオランダとの文化交流の一環として企画されたものという。そして、千葉県松戸市の松戸市戸定歴史館が収蔵する、明治後期に徳川昭武が撮影した写真が展示されている。昭武は徳川慶喜の弟で最後の水戸藩主だった。松戸市戸定に居を定め、アマチュア写真家として、風景写真や家族のポートレートを含む多数の写真を撮影していた。さらに千葉在住の写真家・小説家の清水裕貴が昭武の写真にインスピレーションを得て制作した写真シリーズ「眺めの継承」も展示されていた。これら3種の写真間の連関は、徳川昭武と清水裕貴の写真群を除いてはやや薄い。だが、緩やかにつながり合い、それぞれが照らし合っているような展示を見ていると、写真という表現媒体の可能性がさし示されているようにも捉えられる。コンセプトがきっちりと組み上げられた写真展よりも、むしろ写真相互の響き合いを愉しむことができた。

「オランダ×千葉 撮る、物語る」展[筆者撮影]

「オランダ×千葉 撮る、物語る」展[筆者撮影]

2025年12月11日(木)

「TOKYO ART BOOK FAIR 2025」(東京都現代美術館)に出かけてきた。毎年、秋に開催されるこの国内最大級のアート・ブック・フェアも15回目だそうだ。清澄白河の東京都現代美術館に移ってからだいぶ経つが、年ごとに訪れる人の数が増え、渋滞して、ゆっくりと本を見ることもできない状況が続いていた。今年は会期を二つに分けて(2025/12/11-14, 19-21)、入場者を時間ごとに制限しているので、ずっと過ごしやすくなっている。これは、とてもいいことだと思う。内容的には写真集、アート・ブック、グッズのごった煮状態が続いている。イタリアの出版社の特集を組んでいることもあって、アジア各国だけでなく、ヨーロッパの国々からも参加者が増えているようだ。いつもエネルギーに圧倒されて、本のページを開く気になれないこともあったのが、今回は気分に余裕があるので、意外な発見も多かった。オーストラリア・メルボルンの出版社から出ている、Ying Ang『FRUITING BODEIES』(Perimeter Editions)という、きのこの写真集を1冊買った。なお、展覧会の枠で開催されていた、ホンマタカシの「SONGS―ものが語る難民の声」は意欲的な企画だ。バングラデシュ、コロンビア、日本で暮らす難民たちの姿をカメラにおさめた写真群で、無料のタブロイド版の新聞がカタログ代わりに刊行されていた。

「TOKYO ART BOOK FAIR 2025」津田直のブース[筆者撮影]

「TOKYO ART BOOK FAIR 2025」津田直のブース[筆者撮影]

「TOKYO ART BOOK FAIR 2025」から銀座にまわって、キヤノンギャラリー銀座で開催中の竹沢うるまの新作展「Boundary 中心」(2025/12/9-24)を見てきた。青幻舎から刊行された同名の写真集の刊行に合わせたもので、大小約60点の作品が展示されていた。竹沢はまさに旅の申し子と言うべき写真家だが、今回はインドネシア、インド、ベナン共和国、ペルー、モンゴル、そして日本の旅の途上で撮影された写真が並ぶ。注目すべきなのは、風景や路上のスナップ写真だけでなく、被写体となる人物と正面から向き合ったポートレートが増えてきていることだ。それらの人物たちの多くは祭儀の衣装を身につけている。今回の展示のタイトルでいえば、まさにBoundary(境界)を越えて、向こう側へと越境しているような存在――ひとりひとりが世界の「中心」にいるような人物たちが選ばれている。緊張感をはらんだ写真だけでなく、ゆったりと、包み込まれるような空気感を感じさせる写真も多く、写真家としての成熟が、しっかりと表われた展示になっていた。

竹沢うるま[筆者撮影]

竹沢うるま[筆者撮影]

2025年12月12日(金)

公文健太郎の「Dropped Water, Dropped Fruit」(see you gallery、 2025/11/22-12/18)は、意欲的な構成の写真展である。テーマは日本の最高峰、富士山と、ボルネオ島(マレーシア領)に聳え立つ海抜4000メートルを超える東南アジアの最高峰、キナバル山である。ただ、山そのものの姿を写した写真ではなく、その周囲の風景、人の暮らしのあり方を水(富士山)、果物(キナバル山)という二つの観点から浮かび上がらせようとしている。いまや危機に瀕している、自然と人間との相互関係を、ユニークな視点で捉えた写真群といえるだろう。被写体に対峙し、その息遣いをビビッドに伝えようという思いが伝わってくる写真が多く、見応えがあった。本展はまた、「写真集の展覧会」という側面を持つ。公文は今回の展示に合わせて、2冊組の大判写真集を刊行した。印刷やデザイン(宮添浩司による)、紙などにも気を配り、そのクオリティの高さは特筆すべきものがある。5万円以上という価格設定をとったことで、展示されているプリントと、どちらを購入するのかという選択肢が生まれる。結果によっては、今後のギャラリーでの写真販売のあり方にも影響を及ぼしそうな試みだ。

公文健太郎[筆者撮影]

公文健太郎[筆者撮影]

2025年12月20日(土)

資料も含め300点を超える作品(しかもかなりサイズが大きいものが多い)が並ぶ北島敬三「借りた場所、借りた時間」(長野県立美術館、202/11/29-2026/1/18)は、充実した内容の展覧会だった。「PHOTO EXPRESS TOKYO(写真特急便)1979」から「UNTITLED RECORDS」(2010~2021年)まで、彼の代表作を見ることができたのだが、時代と伴走しつつ、その時々の自らの関心を、もっともふさわしい形式に落とし込んで撮影を続けてきた北島の軌跡を、しっかりと受け止めることができた。また、「借りた場所、借りた時間」という展覧会のタイトルが興味深い。中国の作家、ハン・スーインが、1959年に『Life International』誌に書いた、香港についての記事から引用したもののようだが、一見強引にイメージを掴みとってくるように見えて、あくまでも「借りた場所、借りた時間」に寄り添うようにして、眼前の眺めにカメラを向けてきた北島の姿勢がそこによく表われている。特に東日本大震災を挟んで、日本各地の「無名の」風景を撮影した「UNTITLED RECORDS」シリーズに、被写体のディテールにこだわる彼の繊細な眼差しを感じた。なお本展の関連企画として、北島を中心に運営されてきたphotographers’ galleryのメンバー、岸幸太、笹岡啓子、篠田優の作品展示も、同館の交流スペース・オープンギャラリーで開催されていた。

北島敬三「借りた場所、借りた時間」展[筆者撮影]

北島敬三「借りた場所、借りた時間」展[筆者撮影]

2025年12月24日(水)

広瀬勉の写真集『天沼 矢川澄子・室野井洋子・知久寿焼のアルバム』(港の人)が届いて、あまりにもその内容よかったので、そのことを伝えようと、彼が運営している高円寺のバー「鳥渡」まで足を運んだ。まさに奇跡のような写真集だと思う。広瀬は美學校を経て、1980年代後半に森山大道が主宰する写真ワークショップPhoto Sessionのメンバーとなって写真の世界に足を踏み入れた。その後、地味でも地に足をつけた活動を展開してきたのだが、あまり高い評価を受けることはないまま、現在に至っている。その彼は、1990年代末に東京・杉並区天沼で男二人、女二人の共同生活を営んでいた時期があった。その4人とは、文学者の矢川澄子、舞踏家で編集者の室野井洋子、「たま」のメンバーのひとりだったミュージシャンの知久寿焼、そして広瀬である。写真集『天沼』では、その時期、そしてその後、矢川と室野井が亡くなるまでの日々が淡々と綴られている。「私写真」と称されるこのジャンルは、日本の写真表現の展開において、重要な役割を担ってきたが、『天沼』はその系譜に連なる、とてもいい仕事といえるだろう。人と人との出会いの不思議さ、そして互いに同じ場所と時間を共有していることの、“恩寵”とさえ思えるような輝きが、見事に掬いとられている。

広瀬勉 写真集『天沼 矢川澄子・室野井洋子・知久寿焼のアルバム』[筆者撮影]

広瀬勉 写真集『天沼 矢川澄子・室野井洋子・知久寿焼のアルバム』[筆者撮影]

2026年1月5日(月)

今年の仕事始めということで、ギャラリーをいくつか回ることにした。東京・銀座のソニーイメージングギャラリーでは、白鳥真太郎「光と影、色・形2」(2025/12/26-2026/1/15)が開催されていた。白鳥は日本広告写真家協会(APA)の会長を長く務めており、生粋のプロフェッショナルな写真家といえる。だが、「さまざまな技法を駆使して、依頼者または自分の目的を叶える写真を撮る」仕事を続けているにもかかわらず、普段も、カメラを下げて街を散策してシャッターを切ることがよくあるようだ。今回の展示も、そうやって撮影した写真を集めたもので、被写体になっているのは、ビル街に差し込む光、ふと見出したマネキン人形、ウィンドウに映る人影などの路上の眺めである。それら「予測を超えた光と影」の交錯には、白鳥の意外なほどのロマンティックな心情が投影されている。そうした、偶然のシャッターチャンスの産物のほうに、むしろ彼の写真家としての眼差しの本質的な部分が表われているようだ。あと1、2回同じような写真展を開催したら、写真集にまとめたいということだが、その出来映えが楽しみだ。

白鳥真太郎「光と影、色・形2」展[筆者撮影]

白鳥真太郎「光と影、色・形2」展[筆者撮影]

同日訪れた、六本木のフジフイルムスクエア写真歴史博物館で開催中の鬼海弘雄写真展「PERSONA——坂東玉三郎」(2026/1/5-3/31)は、かなり珍しい企画展である。鬼海は、浅草・雷門の近辺で、道行く人に声をかけて撮影した「浅草のポートレイト」シリーズで知られる写真家である。その彼が、依頼を受けて1976年5月から11月にかけて、坂東玉三郎の舞台と肖像を撮影していたということは、まったく知らなかった。長く封印され、鬼海が2020年に亡くなる直前にようやくサインを入れたというビンテージ・プリントと、新たに焼かれたモダン・プリントから成る写真展は、彼の写真世界の新たな側面を開示するものとなっていた。撮影時の玉三郎は26歳。「盟三五大切(かみかけてさんごたいせつ)」「鶴の巣ごもり」のほか、「マクベス」や三島由紀夫の「近代能学集—班女」などにも出演して、大きく芸風を広げようとしていた時期の、みずみずしく貴重な舞台姿が、しっかりと捉えられている。ただ、舞台や楽屋での撮影という制約があったことは否定できないだろう。望むべくもないことだが、「浅草のポートレイト」の登場人物のひとりとしての坂東玉三郎を見てみたかったという思いにも駆られた。

坂東玉三郎 「鶴の巣ごもり」 1976年[©Hiroh Kikai 提供:フジフイルム スクエア 写真歴史博物館]

2026年1月8日(木)

神奈川県立近代美術館 葉山で開催された「若江漢字とヨーゼフ・ボイス 撮影されたボイスの記録、そして共振」(2025/11/15-2026/2/23)は、日本とドイツで制作活動を展開したコンセプチュアル・アーティスト、若江漢字の作品と、若江が収集したヨーゼフ・ボイスのマルティプル(複数制作)作品、それと、若江が1970年~80年代に撮影したボイスのポートレートや制作現場の記録写真によって構成されている。西洋美術の成り立ちをボイスとマルセル・デュシャンを軸に辿るという壮大な意図を持つ若江の厚みのある仕事も興味深かったのだが、カラーポジフィルム723枚、黒白ネガフィルム23本分に及ぶというボイスを写した写真は、写真によるアーティストの活動の記録の意味を、あらためて問いかけるものになっていた。ボイスのように、結果として残った作品だけでなく、その制作のプロセス、さらに彼自身の発語や行為の実践を重要視するアーティストの場合、写真による記録の伝達性は決定的な役割を果たす。さらに今回のような場合、記録者としてボイスのよき理解者であり、彼自身もアーティストである若江が介在していることは、より強い波及効果をもたらすといえるだろう。ボイスの身体と精神の波動の軌跡が、写真にしっかりと写り込んでいた。

「若江漢字とヨーゼフ・ボイス 撮影されたボイスの記録、そして共振」展[筆者撮影]

「若江漢字とヨーゼフ・ボイス 撮影されたボイスの記録、そして共振」展[筆者撮影]

2026年1月9日(金)

埼玉県立美術館で開催された「野島康三と斎藤与里 ―美を掴む手、美を興す眼」(2025/11/1-2026/1/18)は感慨深い展覧会だった。野島康三はいうまでもなく、日本近代写真の先駆者であり完成者とでもいうべき人物だが、このような画家と写真家の二人展の場合、これまでは画家の名前が先に来るのが普通だったのではないだろうか。それが本展では、野島の名前が初めに掲げられている。細かいことかもしれないが、芸術表現の媒体としての写真のあり方が、それだけ広く認知されるようになったことの表われとも思える。斎藤もむろん、1910~20年代を中心にとてもいい仕事をした画家だったのだが、同時期の野島の写真作品のクオリティの高さには、やはり特筆すべきものがあると感じた。もうひとつ興味深かったのは、1906~08年にパリに滞在し、ゴーギャンやド・シャヴァンヌの影響を受けて、平面分割による新たな西洋画壇の潮流に触れて帰国した斎藤が、野島とかなり親しく交友していた時期があったということだ。この時期の野島の写真のテーマ設定(ポートレート、ヌード)には、明らかに斎藤の示唆によるものが含まれている。野島が1919年に東京・神田に開設した兜屋画堂の経営への斎藤の関わりを含めて、これまで彼の経歴において見過ごされがちだったこの時期の仕事が、あらためてくっきりと浮かび上がってきていた。

「野島康三と斎藤与里 ―美を掴む手、美を興す眼」展[筆者撮影]

「野島康三と斎藤与里 ―美を掴む手、美を興す眼」展[筆者撮影]

2026年1月15日(木)

東京での制作活動を経て、現在は福井を拠点とする鈴木敦子は、2010年代から身の回りの事物を撮影した写真群を発表し始め、『Imitation Bijou』(DOOKS、2019)、『Appear』(edition nord、2023)といった、繊細で、細部まで目の行き届いた造本の写真集を刊行してきた。今回、ふげん社で開催した個展「Primitive Dialogue」(2026/1/7-25)は、2017年頃から6×7判のカメラで撮影し始めたカラー写真のシリーズの集大成である。そこでは、鈴木の被写体に向き合う姿勢が、より深まり、緊張感を湛えてきているように感じた。コロナ禍や家族や友人たちの死のような出来事が、写真を撮ることによって、「記憶」として彼女の精神や身体と重なり合っていく。そのプロセスが一枚一枚の写真に、切実な感情の波動をともなってしっかりと刻みつけられていた。独自の手触り感を備えた写真家の世界が、着実に形をとりつつある。このシリーズも、ぜひ写真集としてまとめてほしい。

鈴木敦子「Primitive Dialogue」展[筆者撮影]

鈴木敦子「Primitive Dialogue」展[筆者撮影]

2026年1月18日(日)

柿崎真子が東京・目黒のPOETIC SCAPEで個展を開催するのは7年ぶりだそうだ。彼女のような、撮影の積み重ねが作品に反映されていくタイプの写真家の場合、7年という時間は長いようで短い。今回の個展「音のはじまり」(2026/1/17-2/22)にも、眼差しの地層をゆっくりと育てていくような、その彼女の写真家としての姿勢がよく表われていた。前回の「アオノニマス 廻」展は、故郷の青森の地勢と風土にこだわり、その風景を「アノニマス」な眺めにまで還元して捉えようとする試みだった。今回は、その撮影範囲が広がり、青森以外の「身近な」光景に6×6判のカメラを向けている。東京だけでなく、千葉や伊豆大島の写真もあり、地域的な限定はあまりないようだ。そこで浮かび上がってくるのが、植物と岩(石)というテーマである。その佇まいが、繊細な視線で、スクエアな画面に刻みつけられていた。おそらく、それらが内在する「時間」の積層に関心があるのだろう。植物も岩も、それぞれ尺度は違うが、人間の生とは異なる「時間」の単位において、生と死の明滅を繰り返している。それが、もっと強く柿崎自身の生と共振するようになれば、より深まりのあるシリーズとして育っていくのではないだろうか。

柿崎真子[筆者撮影]

柿崎真子[筆者撮影]

関連レビュー

明治の写真展『華影』華族たちの絵画主義 ピクトリアリズムを追って|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2019年02月01日号)

清水裕貴『岸』|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2024年01月15日号)

井上佐由紀「A Living Creature」|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2012年06月15日号)

公文健太郎「地の肖像」|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2023年12月15日号)

北島敬三「UNTITLED RECORDS Vol.20」|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2021年12月01日号)

広瀬勉「鳥渡(チョット)・3」|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2011年01月15日号)

鬼海弘雄作品展「王たちの肖像」|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2020年08月01日号)

『野島康三写真集』|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2009年09月15日号)

鈴木敦子『Imitation Bijou』|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2019年08月01日号)

柿崎真子「アオノニマス 廻」|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2018年07月15日号)