フォーカス

舞台芸術を支えるローカルな土壌と世界的同時代状況への批評性

──KYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭 2016 AUTUMN

高嶋慈(美術・舞台芸術批評)

2016年12月01日号

「KYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭 2016 AUTUMN」が10月22日~11月13日にかけて開催された。メイン会場であるロームシアター京都のリニューアルオープンが2016年1月であったため、今年は変則的に春と秋の2回開催となった。第7回目となる今回の公式プログラムでは、12組のアーティストによる計15の公演や展示が行なわれた。ラインナップで目につくのは、近代国民国家を編成する力学──言語、歴史、国籍、民族、国境といった概念的/物理的な「境界」──について問い直す演劇、パフォーマンス作品だ。ここには、世界的な難民問題、アメリカ大統領選挙戦、4年後に控えた東京オリンピック、ナショナル・アイデンティティの高揚と排斥意識、憲法改正への動き、沖縄基地問題といった社会情勢に対して、言語の明晰さと肉体の強度をもって対峙しようという強い意志が感じられる。本稿では、これまでのフェスティバルの経緯を辿り、京都の舞台芸術を支えるローカルな土壌について紹介するとともに、「舞台芸術の基盤への多角的な問い」という視点からプログラムを総括的に振り返る。

マーク・テ『Baling(バリン)』

撮影:井上嘉和

その前身と経緯

2010年に第1回が開催された「KYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭」(以下、「KEX」と省略)のプログラムの特徴は、先鋭的な演劇やダンス作品に加えて、映像インスタレーション、音楽ライブ、古典芸能、都市インフラのリサーチといった、狭義の「舞台芸術」の枠組みに留まらない横断性や多様性にある。また、プログラムの約半数~3分の1は、新作やリメイクの委託であり、安全パイとしての「買い付け作品」のショーケースに堕すのではなく、評価や完成形が予測しづらいリスクを背負いつつも、フェスティバルがクリエーションの場として機能することを積極的に推し出している。この姿勢は、前身である「演劇計画」(2004 - 2009)を引き継ぐものだ。京都芸術センターの主催事業である「演劇計画」は、廃校になった小学校をリノベーションした同センターが「稽古場所(元教室)」と「公演スペース(講堂、フリースペース)」を両方備えていることに着目し、若手の演出家や振付家にクリエーションの機会を提供するというもの。三浦基、水沼健、前田司郎、山下残、白井剛らが選出されて新作を制作し、戯曲賞受賞や海外公演などの成果に結びついた。

この「演劇計画」を2009年まで6年間継続したプロデューサー、橋本裕介が、翌年に立ち上げたKEXでは、さらに「国際共同製作」というプロダクションのあり方を採用している。「共同製作」とは、カンパニーやアーティストが資金集めや運営をすべて自前で行なう「自主製作」や、ひとつの劇場やフェスティバルが製作費の全てを負担する「委嘱(コミッション)」とは異なり、複数の劇場やフェスティバルが製作費や会場の提供を分担する仕組み。育てるべきアーティストをともに支援する「共同製作」によって、各劇場やフェスティバルの負担が減るとともに、国際的なネットワーク作りが推進される。KEXでは特に、2011年から3年間、ブラジルのフェスティバル「Panorama」と提携。国内で紹介されることの少ないブラジル、チリ、アルゼンチンなど南米のアーティストを積極的に紹介するとともに、KEX 2012で初演された高嶺格の『ジャパン・シンドローム ~step2.“球の内側”』のブラジル公演を実現させるなど、脱西洋中心主義的な視点に加えて、「日本」の相対化も企図されている。

舞台芸術を支えるローカルな土壌

上述の京都芸術センター以外にも、京都には舞台芸術を支える豊かな土壌が存在する。その1点目は、大学の存在だ。京都は美大や芸大が集中する街だが、特に京都造形芸術大学は、舞台芸術学科(教育)、舞台芸術研究センター(研究)、学内劇場の春秋座とstudio21(上演)という複数の機能を持ち、KEX参加アーティストを輩出してきた。

また、2点目の特徴として、アーティスト自身による環境の開拓がある。例えば、ともに第1回目のKEXに参加したマレビトの会と地点は、ポストドラマ演劇の実験性/戯曲・テクストへの回帰と再構築という方向性においては異なるが、京都を活動拠点としてきた。マレビトの会は2012年に東京へ拠点を移したが、地点は2013年、元ライブハウスをリノベーションした稽古スペース兼劇場である「アンダースロー」を北白川にオープンし、チェーホフ4部作や『地点の近現代語』『ファッツァー』などをレパートリーとして上演している。加えて、観客による観劇互助システム「カルチベート・チケット」、無料で観劇できる「カルチベート・プログラム」など独自の観客創造プログラムを導入し、「観客」を開拓し育てる場としての劇場のあり方を発信している。「カルチベート・チケット」は、観客の誰かが(匿名の贈与行為として)購入したチケットを「当日券」として利用できるシステムであり、「カルチベート・プログラム」は、参加者が約4ヶ月間、アンダースローでの上演作品8本とゲスト講師によるレクチャーを無料で観劇・受講した後、報告エッセイを提出、最終的に記録集にまとめて刊行するというものだ。

また、民間の小劇場「アトリエ劇研」(1984年に「アートスペース無門館」としてオープン、1996年に改称)は、90年代初頭までのダムタイプの作品発表の場であったことでも知られる老舗的存在。2014年には、劇作家・演出家のあごうさとしがディレクターに就任した。若手~中堅アーティストを対象として、「アソシエイトアーティスト」(1~2週間の劇場提供、利用料の減免などの支援)、「創造サポートカンパニー」(全国公募による選出)の制度を新設し、年間プログラムとして打ち出した。さらに、年会費を払うと年間観劇パスとして使用できる「劇場支援会員制度」を創設し、観劇することが支援につながる仕組みを始めている(ただし、アトリエ劇研は惜しくも2017年8月末に閉館を予定)。

一方、ダンスの領域では、京都を拠点に活動するコンテンポラリー・ダンスカンパニーMonochrome Circusのメンバーが中心となって1995年に始めた「京都の暑い夏」(現在は「京都国際ダンスワークショップフェスティバル」に改称)が挙げられる。ダンサーや振付家を志す人を対象に、国際的に活躍する講師を招いて、ワークショップやレクチャー、スカラーシップ制度など多様なプログラムを行なう。若手からの動きとしては、「Dance Fanfare Kyoto」(2013 - 2015)が注目される。「ダンス作品のクリエーションを通して、身体の可能性を探る実験の場」としてアーティストと制作者が協同で運営するこのイベントでは、演劇、音楽、美術など他ジャンルの表現者とのコラボレーションを積極的に仕掛けることで、「ダンス」の殻に閉じこもる自閉性への問い直しや関西ダンスシーンの活性化が図られていた。

鑑賞のコンテクストの物理的・概念的・想像的基盤を問う

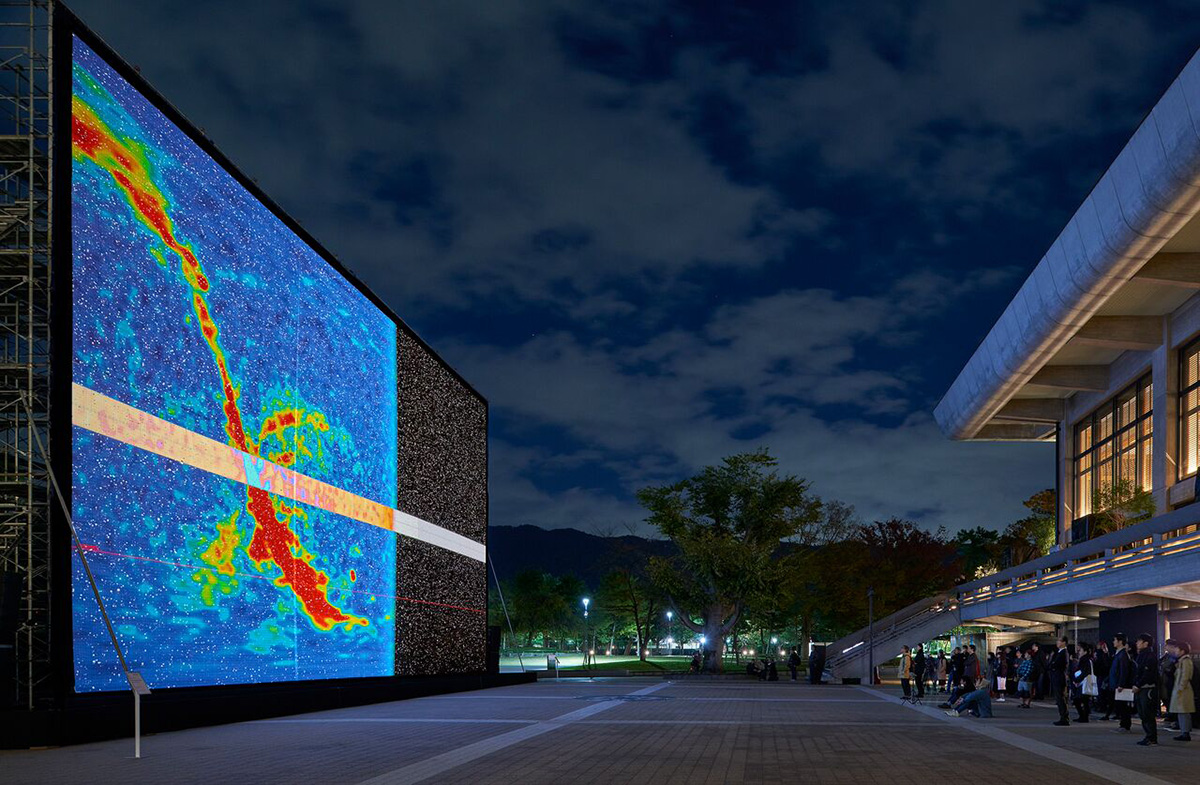

こうした京都のローカルな土壌の象徴として、地点に続くKEXの常連と言えるのが、木ノ下歌舞伎や、ダムタイプメンバーでもある池田亮司だ。池田は3回目のKEX参加となる今回、2000年以降のコンサート作品を一挙に上演する総集編的なプログラムが組まれている。また、上演期間中は、劇場の中庭に巨大なスクリーンを設置し、オーディオヴィジュアルインスタレーションの新作『the radar [kyoto]』を発表。展示場所の緯度・経度から観測した宇宙が、視認不可能なほどのスピードで切り替わる膨大なデータと電子音の饗宴として提示された。

池田亮司 『the radar [kyoto]』

撮影:浅野豪

KEXの特徴はジャンル横断的な多様性にあり、フェスティバル/トーキョー(F/T)のように毎回テーマや特集を打ち出している訳でもないので、一言でまとめるのは難しいが、「KEX 2016 AUTUMN」を総括するならば、舞台芸術が鑑賞されるコンテクストの物理的・概念的・想像的基盤を多角的に問うものであり、いくつかの軸を抽出できる。1)土俗的な「日本」の過剰なまでの露出(とその異化)。2)「劇場」という制度の権力性と、観客の知覚的・身体的コンテクスト。3)「言語」や「境界」という共同体の基盤や、自/他を規定するアイデンティティへの問い。 以下、これら3つの軸に沿って具体的な作品を見ていきたい。

1)土俗的な「日本」の過剰なまでの露出(とその異化)

日本で数十名のダンサー・パフォーマーとクリエーションを行なったルイス・ガレー『El lugar imposible(不可能な場所)』は、枯山水×銭湯を思わせる空間の中に、スーツ姿のサラリーマン/バスタオルを巻いた入浴姿/全裸の男女パフォーマーを配置。読経の声とアンビエントな音楽が入り混じるカオティックな音響の下、富士山/読経/水琴窟/弓道/鍼治療/民俗信仰/三味線/温泉でのピンポンといった土俗的なモチーフと、SNSでのチャット/引きこもり/カルト/意思を失いロボット化した運動の反復といった現代社会の暗喩を散りばめ、記号的に圧縮された「日本」を表出させるとともに異空間へと転移/転位させた。

ルイス・ガレー『不可能な場所』

撮影:松見拓也

また、庭劇団ペニノ『地獄谷温泉 無明ノ宿』では、新幹線建設のために取り壊される予定の、北陸の山奥の湯治宿を舞台に、人形遣いである小人症の老人、仮面的な表情のその息子、盲目の男、三助(浴客の背中を流す使用人)、老婆、芸妓が集い、心の奥に秘めた欲望を曝け出していく。ペニノの代名詞とも言える、超リアルに作り込まれた2階建ての回転舞台で繰り広げられる覗き見的な欲望の応酬を見ているうちに、それはやがて観客自身の窃視的な欲望へと送り返される。だが、高密度に構築された「失われゆく日本」への郷愁、他人の性的ファンタジーを覗き見ることの密かな興奮と気まずさは、ラストで鳴り響く新幹線建設工事の轟音によって、「現実」の相へと飲み込まれていく。

庭劇団ペニノ『地獄谷温泉 無明ノ宿』

Photo by Shinsuke Sugino

さらに、上演場所のコンテクストを局地的に「京都」に絞るなら、京都市内のインフラや地形を触覚的・音響的に抽出し、子どもたちの自由な遊び場として再構築したresearchlightの展示『河童と、ふたたび』が挙げられる。

2)「劇場」という制度の権力性と、観客の知覚的・身体的コンテクスト

池田亮司は、純粋なサインウェーヴとホワイトノイズを彫刻的素材として用いたサウンド・インスタレーション『matrix』を、2016年改訂版としてコンサート形式で上演した。鑑賞者が音場を通過すると、その動きが音と干渉し、微妙な振動パターンが耳の周りに発生することで、極めて個人的な聴覚経験が生み出される。だが今回のコンサート形式の上演では、真っ暗闇の中、観客は客席に拘束され、わずかな身じろぎで音の微細な変調を感じ取れるものの、身体を拘束された不自由さに対してただ耐え続けるしかない。やがて加速するノイズの大音量とともに、舞台上に数十個の照明器具が出現し、暴力的なまでのまばゆい光が銃口を向けるように観客席に放射される。私たちは、知覚的に活性化された身体として暗闇の中で覚醒を迎えつつも、強烈な光の放射を浴びることで、劇場という制度における身体的な拘束という権力性への自覚を促される。「プロセニアム式の劇場を使用したコンサート」という上演形式ながら、アンチ・シアターと言うべき痛快な一撃だった。

また、元 快快(ファイファイ)の演出家として知られる篠田千明の『ZOO』は、「VRのヘッドセット型ディスプレイを着けて仮想空間を体験中の俳優の身体」を「展示」するという試み。通常の演劇では、戯曲の言葉と俳優の身体を通して「今ここ」と二重化されて立ち上げられるフィクションの世界を、観客と俳優の一時的な共同体は共有する。しかし『ZOO』では、「VRの構築世界に没入する俳優」それ自体を「動物園の囲い」の中に閉じ込め、それを外部から眼差す位置に観客を強制的に置くことで、演劇の制度や原理を鋭く批評する。また、俳優が体験中のVR世界が複数のモニターやスクリーンに中継されることで、モニターの中の仮想世界/それを体験中の俳優の生身の身体という現実の相/さらに背後で規定する制度的枠組みという多層的なレイヤーが出現する。ここでの観劇行為は、「見る主体」としての眼差しが発動させる権力性や暴力性に絶えず直面し続ける、自己反省的なものとしてある。VRの舞台芸術への導入は、例えばメディアアーティストの真鍋大度や石橋素らが率いるRhizomatiks Researchによる先例があるが、単に技術の駆使に留まらない原理的な批評性は、今後さらに開拓されていくのではないか。

篠田千明『ZOO』

撮影:松見拓也

3)「言語」や「境界」という共同体の基盤や、自/他を規定するアイデンティティへの問い

ここには、レビューで個別に詳述する4作品──マレーシアの現代史を掘り起こすとともに歴史=フィクションへの疑義を呈するマーク・テ『Baling(バリン)』、太田省吾の「沈黙劇」を、統一的なナショナル・ランゲージを持たない多民族・多言語国家のネガとして浮かび上がらせたシャンカル・ヴェンカテーシュワラン/シアター ルーツ&ウィングス『水の駅』、古典のラディカルな読み替えによって「通過」の分水嶺を描く木ノ下歌舞伎『勧進帳』、ダンサーであることの証明として「踊ること」を入国審査で強制された実話を元にした松根充和のパフォーマンス『踊れ、入国したければ!』が挙げられる。

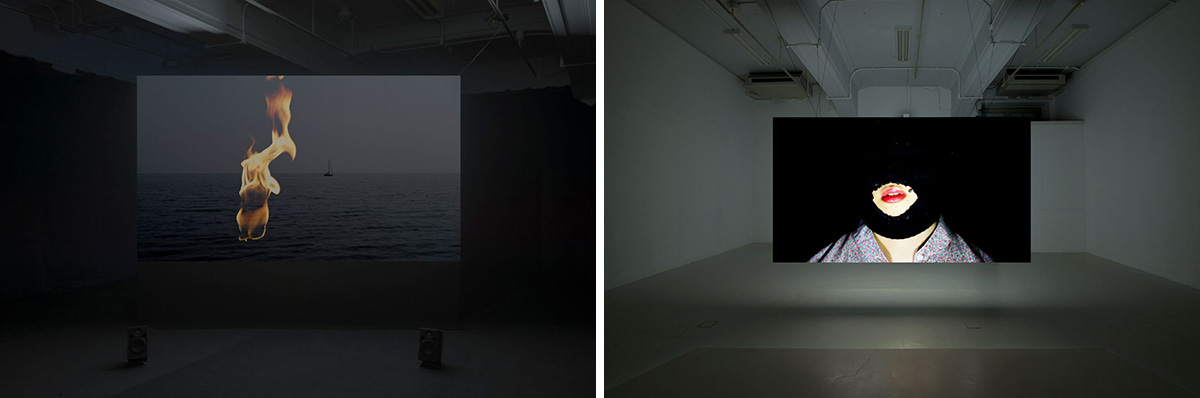

さらに、小泉明郎の個展『CONFESSIONS』も加えられよう。小泉は「告白」をテーマとした2作品を出品。《忘却の地にて》は、第二次大戦で子どもを殺害した日本兵の証言を、事故で記憶障害を患う男性に暗誦させた作品。文言を思い出せないもどかしさや苦しげな呻き声は、トラウマ的な記憶の苦痛と次第に重なり合い、「頭が真っ白になった」ラストは「加害の記憶喪失」をまさに体現する。また、《最後の詩》では、覆面を被った匿名の協力者たちが「人には言えない秘密(破壊衝動や性的妄想など)」を打ち明けるが、その声はスクリーンの裏面で、匿名的な都市の雑踏が発する音声の切り貼りに置き換えられてしまう。小泉は、「主体と声の分離/憑依」という演劇的な仕掛けを施した映像インスタレーションによって、「記憶」や「欲望」といった個人的な存在基盤が溶解し、自他や虚実の境界が曖昧に混濁した狂気的な領域を出現させている。

ここで、映像のフレーム外から聞こえる「指示出し」の声が「演出」を匂わせること、特に《最後の詩》では、「もっと理性の仮面を脱いでください」といった小泉からの圧力によって、出演者の素顔を隠す覆面が「拘束状態」と二重化して見えてくることは、上述の2)とも関連づけられ、演出家が出演者に行使する権力関係を露呈させる。また、公/私の境が表裏一体となって溶解し、選挙の街頭演説も街頭モニターに流れるCMやアニメ映像も渾然一体となって垂れ流される欲望は、加害の記憶喪失や健忘症とともに、「日本」の不気味な表層を突きつけている点で、1)とも結びつく。小泉の個展は、「KEX 2016 AUTUMN」の3つの軸にまたがるものだと言えるだろう。

小泉明郎:展示会場風景 左:《忘却の地にて》 右:《最後の詩》

撮影:守屋友樹

このようにこれまでのKEXの特徴のひとつとして、パフォーマンス作品も制作する高嶺格や、近年は舞台美術も手がける金氏徹平など、舞台芸術と関わりのある現代美術作家の個展をプログラムに組み込んでいる点がある。現代美術の観客への間口を広げる工夫であり、「舞台芸術」の外縁を拡張する姿勢だと言えるだろう。

「KEX 2016 AUTMUN」は、舞台芸術の基盤を多角的に問い直すとともに、困難な時代を考えるための指標として舞台芸術作品が存在することの意義を、その振幅と深度において提示するものであった。劇場空間に自閉せず、同時代の社会状況へと鋭く照射する批評性が、次回以降も見られるものと期待したい。

*本稿は、artscapeレビューのKYOTO EXPERIMENT 2016 AUTUMN 4作品の劇評へと続きます。

・多視点と流動性が揺るがす歴史=フィクション──マーク・テ『Baling(バリン)』

・古典のラディカルな読み替えと「通過」の分水嶺──木ノ下歌舞伎『勧進帳』

・「境界」と「越境」をめぐるイマジナリー──松根充和『踊れ、入国したければ!』

・「沈黙」が語る饒舌さ──シャンカル・ヴェンカテーシュワラン/シアター ルーツ&ウィングス『水の駅』

ロームシアター京都オープニング事業 KYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭 2016 AUTUMN

会期:2016年10月22日(土)〜11月13日(日)

会場:ロームシアター京都、京都芸術劇場、京都芸術劇場 春秋座(京都造形芸術大学)、京都府立府民ホール“アルティ”、京都市立芸術大学ギャラリー@KCUA ほか

主催:京都国際舞台芸術祭実行委員会[京都市、ロームシアター京都(公益財団法人京都市音楽芸術文化振興財団)、京都芸術センター(公益財団法人京都市芸術文化協会)、京都造形芸術大学 舞台芸術研究センター]

関連レビュー

KYOTO EXPERIMENT 2016 AUTUMN マーティン・クリード『Work No.1020(バレエ)』(高嶋慈):artscapeレビュー

KYOTO EXPERIMENT 2016 AUTUMN 小泉明郎 CONFESSIONS(小吹隆文):artscapeレビュー

KYOTO EXPERIMENT 2016 AUTUMN 池田亮司 the radar [kyoto](小吹隆文):artscapeレビュー

KYOTO EXPERIMENT 2016 AUTUMN 篠田千明『ZOO』(木村覚):artscapeレビュー

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)