artscapeレビュー

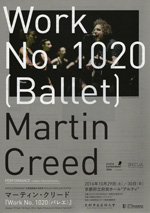

KYOTO EXPERIMENT 2016 AUTUMN マーティン・クリード『Work No.1020(バレエ)』

2016年11月15日号

会期:2016/10/29~2016/10/30

京都府立府民ホール“アルティ”[京都府]

マーティン・クリードの作品は、日常的な素材を、規格化されたサイズに従って反復的に並べたり積み上げ、時に制作=指示の遂行を第三者に委ねる。また、ターナー賞を受賞した《Work No.227(ライトが点いたり消えたり)》では、展示室の照明が5秒おきに明滅を繰り返すように、クリード作品の特徴は、作者の手の痕跡の抹消、厳密なルールの設定、そこから導かれる反復性やリズムにある。製品の規格から自動的に導かれたルールの設定、そして他律性の徹底は、(近代的作者としての)自律性の問題に行きつくだろう。

クリード自身もバンドを率いて出演する本公演では、5名のダンサーが、クラシックバレエの基本的な5つのポジションを、「ド、レ、ミ、ファ、ソ」というピアノの音階に従って反復する。あるいは、少しずつ歩幅を変えた姿勢で舞台上を歩行する。訓練のように規律化された身体が俎上に載せられると同時に、クリード自身のアドリブのような会話や、ギターを弾きながら歌うポップな楽曲演奏、犬が横切るだけの映像作品、真っ白なスタジオで脱糞する女性の映像作品などが挿入され、ゆるく脱力した雰囲気がかき回す。だが、単純なフレーズの繰り返しや、延々と続く反復は、「終わりがないこと」への苛立ちを微温的に醸成していく。アルゴリズム的に生成するルールへの従属のみがあるのなら、「終わり(完成)」を宣言する主体はどこにいるのか。ここでのクリードは、自ら弾くピアノの音階によってダンサーを機械的に動かし、絶対的な法として振る舞いつつ、自らも舞台上でプレイすることで、「終われないこと」の苛立ちに巻き込まれていく。「終わることは難しい」と彼は客席に語りかけ、「終幕」は引き伸ばされ、「アンコール」の楽曲がダラダラと続く。それは、勃起するも射精には至らず下がっていく男性器の映像が映されることが示唆するように、クライマックスの解放へと至らず焦らされ続ける快楽が、鈍い苦痛へと変わっていくような感覚だ。また、彼の語る言葉や歌詞は、冒頭での「コミュニケーションと意志疎通のズレ」についての語りを自己反復するかのように、舞台袖の「通訳者」によって逐一通訳され、微妙なタイムラグをはらみながら執拗なエコーのように繰り返される。それは、パロディのパロディとして、自らを舞台上で解体していくようなもがきだが、表面上は明るくゴキゲンで、あくまでカラッとドライな表情を見せている。そこが、クリード作品に通底する魅力なのだろう。

2016/10/29(高嶋慈)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)