トピックス

スタッフエントランスから入るミュージアム(6)インクルーシブ・プロジェクト 学習交流係──美術館を安心して通える場所へ

青山由貴枝(長野県立美術館 学習交流係 学芸専門員)/坂口千秋(アートライター)

2022年07月15日号

対象美術館

2021年4月、長野県信濃美術館は建物をリニューアルして、名称もあらたに長野県立美術館として再オープンした。ウェブサイトには「展覧会」や「イベント」とは別の項目として「学び・交流」のページがあり、とくにそのなかの「インクルーシブ・プロジェクト」が目をひく。「多様性」という言葉と同等に、アート活動の方向性としてとりあげられることの多くなった「インクルーシブ」だが、大々的にプロジェクトとして掲げている美術館は珍しい。実際に美術館をたずね、担当されている青山由貴枝氏にお話しをうかがった。(artscape編集部)

長野県立美術館 学習交流係 学芸専門員 青山由貴枝さん

[イラスト:ハギーK]

──学習交流係の学芸専門員とはどういったお仕事ですか? 学芸員と学芸専門員はどう違うのでしょうか?

青山由貴枝(以下、青山)──学習交流係の基本は教育普及です。学芸員と学芸専門員の違いは、「学芸員はモノを相手にする仕事、学芸専門員は人を相手にする仕事」という言い方をよくします。展覧会企画ではなく、美術やその楽しみ方を、社会にいるさまざまな人に向けてそれぞれ通訳して伝える仕事といえます。またインクルーシブ・プロジェクトといって、障害の有無や年齢を超えて誰もが安心して美術館を訪れることを目指したプログラムも担当しています。

──具体的にはどういったことをされるのですか?

青山──学習交流係の職員5人のうち、私を入れた3人が専門員として鑑賞プログラムや学習プログラムを担当しています。例えば定期的に開催するプログラムに、子どもから大人まで参加できる「こどもアートラボ」というワークショップと、対話型鑑賞の「おやこでトーク」があります。毎回通う子もいて、コロナで中止だった期間は、常連の親御さんたちから、いつ再開するんですか? って問い合わせをたくさんいただきました。

──鑑賞プログラムやワークショップって展覧会に付随して行なわれることが多いと思うんですが、独立して定期的に開催されているんですね。

青山──それは専門員がいるからかもしれないですね。子どもや先生を対象にしたスクールプログラムも担当しています。先生と一緒に仕事をする場面が多いので、学習指導要領を読み込んで、学校現場の現状と先生の困りごとを把握するよう努めています。さらに障害のある方々に向けたプログラムなど、アート・コミュニケータ事業も手がけています。

──とても幅広いですね。コミュニケータさんというのはどういう方たちですか?

青山──美術館を拠点に人とアートのつなぎ手として活動する方たちです。ボランティアの形式をとりますが、単なるお手伝いという役割ではなく、企画もします。メンバーは20代から70代まで、福祉関係の方や元先生、居場所を求めてくる方など、動機も属性もあえていろいろになるように選んでいます。やはり知らない人と出会いたい、新しいことをやりたい方が多いですね。コミュニケータにはまずコミュニケーションの基礎講座を受けてもらうので、みんな接しやすくて頼もしく、相談にのってもらったりワークショップを手伝ってもらうこともあります。

長野県立美術館アート・コミュニケータ[写真提供:長野県立美術館]

場と感覚のバリアフリーをめざすインクルーシブ・プロジェクト

長野県立美術館外観[写真提供:長野県立美術館]

──長野県立美術館がインクルーシブに注目した理由はなんだったのでしょうか?

青山──2021年の春、長野県立美術館は信濃美術館から名前を変えてリニューアルオープンしました。それまでの信濃美術館は1966年にオープンした近代建築で、ハード面でのバリアフリーへの対応ができていませんでした。リニューアルで施設をバリアフリー化するのに伴い、美術館自体も「出会いと学びの場」となることを目指したところから、インクルーシブに注目しました。実は信濃美術館の時代から、院内学級への出張授業や、ベビーカーツアー、手話付きのギャラリートークなどの活動を10年近くやっていたんです。「触れる」美術の展示も続けていましたが、リニューアルの際にそれらを一度棚卸しして整理しました。

──前美術館の時代から取り組みの歴史があったんですね。

青山──そうです。ただ、教育普及専門の部署があった訳ではなく、学芸員の意気込みでやっていたところがあったので、今回、係の人間でミーティングを重ね、ホワイトボードにギャラリートークやベビーカーツアーといったこれまでやってきたことを全部書き出して、さらに新しくやりたいものも全部書き足して、これは残す、これはやりたいとひとつずつ確認して整理していったところ、「場をひらく」と「感覚をひらく」という2つの方向性にまとまりました。そうして長野県立美術館のインクルーシブ・プロジェクトとして発信するようになりました。

──「場をひらく」と「感覚をひらく」、この2つのテーマはどういったものですか?

青山──「場をひらく」は、美術館体験のきっかけをつくるプログラムです。場所や環境にさまざまな不安を抱える人に安心して来れる機会を提供するもので、「ギャラリートーク」「トークフリーデー」「障がいのある方のための特別鑑賞日」「ベビーカーツアー」の4つがあります。「トークフリーデー」は話しながら鑑賞できる日ですが、その日しか美術館で喋っちゃだめという意味ではありません。基本的に美術館は毎日がトークフリーですが、「トークフリーデー」を設けることで、周囲の人に気がねなく鑑賞を楽しんでもらうことが目的です。休館日を障害のある人に開放する「特別鑑賞日」も、休館日にゆっくり施設に慣れてもらい、次は安心して美術館へ行けるようになってくれればと思っています。

場をひらく「障がいのある方のための特別鑑賞日」の様子[写真提供:長野県立美術館]

──建物や環境のバリアフリーだけじゃなくて、美術館自体に壁を感じる人のための「場をひらく」なんですね。

青山── 一方の「感覚をひらく」は、自分のなかのバリアフリーといいますか、新しい感覚や価値観に出会うためのプログラムです。アートラボは、視覚に限定しない感覚を使った鑑賞に特化したギャラリーで、専用ギャラリーを置く館は全国でも珍しいと思います。アートラボで展示する作品を制作した彫刻家・中ハシ克シゲさんに、「僕たちは目が見えるから視覚障害者なんだ」と言われたことがあります。晴眼者は眼から入る情報で作品を理解した気になるけれど、眼が見えない人は手で触れたり耳を当てて聞いたりして理解しようとする。だから眼が見えてる分、僕らはその感覚が鈍っている、という話でした。アートラボは「私たちは本当に見えているの?」と投げかける場所です。また、目の見えない人や耳の聞こえない人たちとの対話型鑑賞プログラム「感覚を楽しむ鑑賞会」は、ゲストを呼ぶ時もあれば、開館時に開発した「ひらくツール」を使って新しい感覚を促すこともあります。インクルーシブやバリアフリーって障害のある人向けのサービスに捉えられがちですが、そうではなくて、障害のある人もない人もみんなそれぞれの感覚でいっしょに体験する。それがアートでできるインクルーシブかなと思います。

アートラボ2022第I期「西村陽平展 彫刻を見るとき、耳を澄ます」展示風景[写真提供:長野県立美術館]

アートラボ2022第I期「西村陽平展 彫刻を見るとき、耳を澄ます」展示風景[写真提供:長野県立美術館]

──最初、教育普及の方がインクルーシブを担当していると聞いて、少し意外な気がしたんですが、美術館と人が出会う窓口だと考えると、なるほどと思いました。

青山──今、美術館では教育という言葉の代わりにラーニングや交流を使うことが増えています。教える教わるといった教育の固定概念に比べて、学習や学び、ラーニングは自発的な感じがありますね。教育普及もインクルーシブも、どちらも人が相手、共通することも多く違和感はないです。

美術館リニューアルと新しい仕事

──青山さんが美術館に勤めたきっかけはなんですか?

青山──母の実家が長野県小布施町で、よく祖母の家に遊びに行っていました。東京の美大で版画を作っていたんですが、授業で聞いた「美術は作品をつくるだけじゃなくて人に届けるところまでが仕事」という話や、絵画教室のアルバイトで子どもたちのすごい発想に触れたところから、作るのも楽しいけど見せるのも楽しいという方向にだんだんシフトしていきました。卒業後、恩師の紹介で小布施に近い須坂版画美術館・平塚運一版画美術館の職員に応募して、そこから美術館人生が始まりました。須坂で4年間働いて、2018年にこちらへ来てすぐに建て替えで休館となり、2018年度から2020年度までの3年間は、美術館が建つ様子を肌で感じながら勤めていました。

──入った当初から教育普及担当だったのですか?

青山──はじめは学芸員として入りましたが、休館中だったので展覧会を担当することはなく、教育普及事業の仕事を引き継ぎました。翌2019年度に新体制が整い、新たにできた学習交流係の学芸専門員として再採用されました。この部署で初の採用でした。

──美術館の新体制と学芸専門員としてのスタートが同時だったのですね。どのように新しい仕事を身につけていったのですか?

青山──それまでは教育普及の専門ではなかったので、休館中に全国各地へ視察に行かせてもらったんです。美術館は何をやるべき場所なのか、教育普及とは何なのか、他館のいろいろな取り組みを見たり先輩方の話を聞いたりするなかで、アートの持つ力を読み解いて伝えるのが教育普及であり、その伝わり方や読み解き方は鑑賞者ごとに違う、というところに行き着きました。

──その頃すでに事業のグランドスケッチはできていたのでしょうか?

青山──ハード面の建築の基本設計は決まっていました。ソフト面については新体制の時期でもあったので、美術館スタッフと建築家の宮崎浩さんとでミーティングを重ねて、こういう美術館にしたい、こういうことがやりたいと提案をしました。2019年に館の方針にインクルーシブが明言されますが、詳細はあまり決まっていなくて、私が決めていい部分がかなりあったんです。今のインクルーシブ・プロジェクトと子どもや学校向けのプログラムは、私のやりたいことをかなり盛り込んでいます。

──視察で全国を見て回ったことで、なにかひらめきがありましたか?

青山── 全国の美術館で本当に色々な教育普及の取り組みが行なわれています。そのなかで一番印象に残ってるのは、自分も参加者として体験させていただいた、京都国立近代美術館での、「感覚をひらく」というプログラムです。それが目の見えない人と初めて話す機会でした。4人1チームでアイマスクをして美術館所蔵の茶道具に触って、対話しながら鑑賞したのですが、すごく新鮮な感覚で、いかに自分が見えていなかったかを知ってショックでした。それまで私は、見えない人は美術を見ても楽しくないだろうと思っていたところがあったんですね。でも何回かの対話を通して、見えない人は、対話をすることで自分のなかで形をつくっていくところがあると知ったんです。だから美術館も見えない人に開かなくちゃだめだ、というところにすっと落ち着きました。なによりも自分が楽しかった。この楽しさをみんなに伝えたい、美術の面白さや楽しさを誰かと共有したいという気持ちがすごく強くなって、そこから自分の美術館の向き合い方も作品の見方も変わりました。長野の美術館から出てきた新米の私が全国を行脚して教育普及のいろんな人と出会うことで、美術は自由だ、美術館はそれを伝える施設だと実感をもって理解できました。

──当たり前だと思っていた価値観が揺さぶられる体験は美術であればこそですね。視覚障害者と一緒に展覧会を回るプログラムは、いま全国でとても人気があります。

青山──ちょうど視察のタイミングが、全国的に美術館がコミュニケーションやインクルーシブに活動の幅を拡げていった時期で、それもよかったと思います。東京都庭園美術館のウェルカムルームにある「さわる小さな庭園美術館」というツールを見て、建築家でデザイナーの齋藤名穂さんを知り、当館の触地図「ふれる小さな長野県立美術館」、「ふれるアートカード」などのさわるツールを一緒に開発しました。特定の人のためのサービスではなく、障害のある方も自分もみんなが楽しめるものを、という齋藤さんの考え方に共感する部分がすごくあります。視察を通してたくさんの出会いがあり、全国の教育普及担当の方との情報交換の機会も増えて、いまは全国に仲間がいると感じています。

ひらくツール「ふれるアートカード」[写真提供:長野県立美術館]

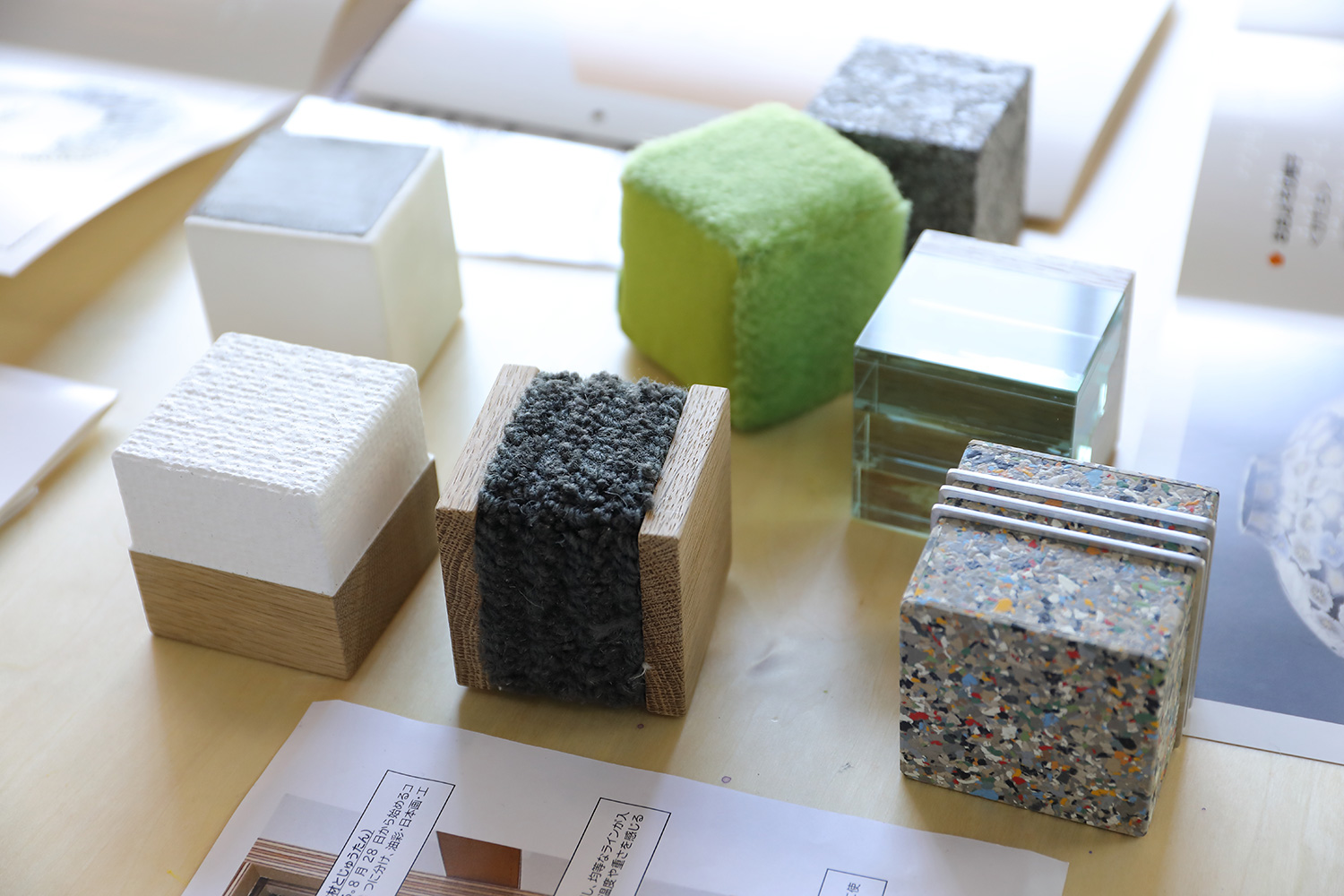

ひらくツール「たてものキューブ」[写真提供:長野県立美術館]

ひらくツール「ふれる小さな長野県立美術館」[写真提供:長野県立美術館]

ひらくツール「ふれる小さな長野県立美術館」[写真提供:長野県立美術館]

コロナ禍を越えて 地域の社会教育施設としての美術館

──しかしそうしたプログラムの数々が、コロナで出鼻をくじかれたのではないかと……。

青山──もう毎日がコロナの警戒レベルとのバトルでした。「こうだったら開けていいですか?」「ダメです」「じゃあこうだったら?」という繰り返しですね。子どもの時期はいましかないし、子どもにとっての2年のブランクは大きいと思うので、なんとか機会をつくろうと、試行錯誤しました。

開催できたもののひとつが、冨長敦也「Love Stone Project-Nagano」の石磨きワークショップです。リニューアル工事のとき地中から出てきた大きな石を、来館者がダイヤモンドペーパーでひたすら磨くというものです。すごい人気で、これまで延べ2,000人以上が磨いています。子どもが毎回ただひたすら磨きにくるんです。美術館に通う子どもがいるって、なかなかすごいことだと思います。

──作業は単純だけど、何か作らなきゃいけないプレッシャーもなく誰でも参加できて、上手も下手もなくて達成感がある。公園の中に自分が磨いた石がずっとあるっていいですね。

【Love Stone Project-Nagano】石磨きワークショップ

青山──プログラムで子どもと関わっていると、そのあと親を連れてきたり、子どもだけでも美術館に来てくれる。それは美術館が彼らにとって安心して通える場所で、受け入れてくれる人がいるということです。行き場のない人こそ美術館に来てほしい。コンビニやカフェみたいに、ふらっとあてもなく立ち寄れる、美術館がそういう安心してずっと通える場所であってほしいと思います。新しくなって美術館の敷居がとても下がって、赤ちゃん連れの方も増えました。これだけオープンな美術館になり、地域の社会教育施設としての美術館の意義を考えています。

──お話を伺って、自由な広場のような美術館を想像しました。ワークショップもプログラムも、個人個人がありのままでいられる多様性の大切さを伝えようとしているように感じました。

青山──美術館に行って知らない人と出会ったり、スタッフと喋ったり、作品の向こうにいる作家の価値観と出会ったり、美術館は社会と関わる拠点です。美術館と学校の違いは大きくて、美術館のワークショップは、学校教育に対するオルタナティブだと考えています。これからの社会で、答えが定まった問題についてはAIが担うようになれば、人間は、正解のない問いに対して新たな問いを発したり、答えを自分で作る能力が必要になります。私はそれを養えるのが美術だと思っているんです。なぜなら美術には正解がないから。絵の解釈の仕方は自由だし、隣のお友だちと考えていることが違ってもいい。そこから違う国の人や違う価値観をもつ人との出会い方を学ぶこともできます。そうすることで、いじめも戦争もない世界につながればと本気で考えているんです。みんなが思い思いの感想を伝えあってワイワイする美術館になればいいな。そのためにやりたいことが、いまいっぱいあります。

──青山さんのようなお仕事にはどんな人が向いてると思いますか?

青山──人が好きな人。人を観察するのが好きな人。美術が好きなのはもちろんですけど、新しい出会いや発見を楽しめる人で、かつ工夫できる人。美術館の仕事って、けっこう企画職だと思うんです。この人にこれを伝えるにはどうやったらいいのか、そういうことをいろいろ想像してやってみるのが好きな人がいいと思います。

新美術館のコンセプトは「ランドスケープ・ミュージアム」。美術館から公園へ、その向こうの善光寺や市街へ、そして信州の自然へとつながっている様子がわかる[撮影:artscape編集部]

長野県立美術館

長野県長野市箱清水1-4-4(善光寺東隣)

インクルーシブ・プロジェクト:https://nagano.art.museum/hiraku

関連記事

松本市、長野市の建築をまわる|五十嵐太郎:artscapeレビュー(2021年07月15日号)

「見えないこと」から「見ること」を再考する──視覚障害者とつくる美術鑑賞ワークショップ|林建太+中川美枝⼦/白坂由里:フォーカス(2019年7月15日号)

関連記事

スタッフエントランスから入るミュージアム(5)美術図書室司書──もうひとつの収蔵品の案内人|岩田郁子(東京都現代美術館 美術図書室司書)/坂口千秋:トピックス(2021年09月15日号)

スタッフエントランスから入るミュージアム(4)展示企画開発──領域を横断するアジテーター|遠藤治郎(日本科学未来館展示企画開発課)/坂口千秋:トピックス(2020年09月01日号)

スタッフエントランスから入るミュージアム(3)レジストラー ──他分野との連携でコレクションを管理する|小川絢子(国立国際美術館レジストラー)/坂口千秋:トピックス(2020年02月15日号)

スタッフエントランスから入るミュージアム(2)コンサベーション──専門家ネットワークで作品を未来に託す|内呂博之(ポーラ美術館学芸員兼コンサベーター)/坂口千秋:トピックス(2019年11月01日号)

スタッフエントランスから入るミュージアム(1)渉外──美術館の可能性を社会に開く|襟川文恵(横浜美術館経営管理グループ渉外担当)/坂口千秋:トピックス(2019年07月15日号)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)