秋は普段でも忙しい季節だが、今年はいい展覧会が目白押し、写真集もたくさん出てフォローが大変だった。スペースの関係で、どうしても割愛しなければならないものもあり、ペース配分をもう少し考えればよかったかもしれない、と反省している。この時期の最大のトピックは、もしかすると「アレックス・ソス めぐたま来訪事件」だったのではないだろうか。詳しくは記事をご覧になっていただきたいのだが、こういう新たな出会いがあるのはとても嬉しい。

2024年9月18日(水)

東京・小伝馬町のKanzan Galleryで開催された宇賀神拓也の「kanzan gallery emergence」(2024/08/22-09/22)は、縄文土器の発掘調査現場にカメラを向けたシリーズである。作者自身の住む長野県朝日村で分譲住宅を建造しようとしたところ、土器の破片が見つかった。それらをやや上方から淡々と撮影しているのだが、自ずと歴史的な時間の積層へと思いが誘われていく。掘り進めるにつれて、微妙な土の色の違いが目立つようになり、調査の目印に付けられたマークなども含めて、魅力的な“景色“が浮かび上がってくる。調査終了後、土器は村の資料館に保存され、氏神遺跡と名付けられた発掘現場には分譲住宅が立ち並んだ。写真によって、時の断片が封じ込められ、一瞬だけ垣間見ることができた眺めだったということだ。

宇賀神拓也「emergence」 展示風景[筆者撮影]

宇賀神拓也「emergence」 展示風景[筆者撮影]

2024年9月26日(木)

山元彩香のタカ・イシイギャラリー フォトグラフィー/フィルムでの個展「Sand, Water and Dust」(2024/09/21-10/26)を見て、その作品世界が大きく変わってきたことに驚いた。被写体となる少女たちと向き合う眼差しの深み、広がり、スケールの大きさに、格段の違いを感じる。今回はアジアとヨーロッパの境界に位置する国、ジョージアで、2023年に撮影された15点が並んでいたのだが、その土地の風土や文化を表象するイメージをちりばめつつ、モデルとなる少女たちの心象世界へと入り込んでいく手つきに安定感がある。100×100㎝という大判プリント2枚を並置するディプティックを中心としたインスタレーションも堂々としていた。だが逆に、以前の作品にあった、言葉が通じないモデルたちとのもどかしいコミュニケーションを逆手にとり、撮る者/撮られる者との間の不安感や緊張感をむしろ積極的に取り込んでいくようなあり方は薄らいでいる。作風が安定してくることで、手探りの制作活動から生じる魅力的なオーラが消えつつあるのがやや気になる。

山元彩香「Sand, Water and Dust」 展示風景[筆者撮影]

山元彩香「Sand, Water and Dust」 展示風景[筆者撮影]

2024年10月3日(木)

写真家の松本路子がフランス出身のアーティスト、ニキ・ド・サンファル(1930-2002)の作品を題材としたドキュメンタリー映画「Viva Niki タロット・ガーデンへの道」を自ら監督して完成させ、そのお披露目の上映が東京都写真美術館ホールで開催された(2024/09/25-10/04)。写真集『Portraits 女性アーティストの肖像』(河出書房新社、1995)などで知られる松本は、1981年に初めてニキと出会い、彼女の作品とポートレートを撮影し続けた。本作はそのニキの生き方を、代表作のひとつであるイタリア・トスカーナ地方の「タロット・ガーデン」の制作プロセスを通じて振り返るもので、なんといっても、そのポジティブな生命力を感じさせる数々の作品そのものに心惹かれる。ニキの若い頃の作品にはやや痛々しく、攻撃的な雰囲気がつきまとっていた。だが、1960年代半ば以降は、カラフルで開放的な女性像「ナナ」の連作に取り組み、ユーモアと遊び心を感じさせる作品で人気を博するようになる。コレクター、ギャラリー関係者、フェミニズム研究家、さらにニキの財団を運営する孫や曾孫などへのインタビューを交えた本作によって、魅力的なアーティストの生涯が新たな生命を得て甦ってきた。

上映会場での松本路子[筆者撮影]

上映会場での松本路子[筆者撮影]

2024年10月6日(日)

1978年に東京・日本橋にツァイト・フォト・サロンを設立した石原悦郎氏の国立の自宅では、2016年彼の没後も、ZEIT-FOTO Kunitachiとして不定期に展覧会を企画・開催している。その瀟洒なサロン風の会場で、鷹野隆大「写真」展が催された(2024/10/05-11/16)。大胆な男性ヌードや、近作のコンセプチュアルな「影」のシリーズが並ぶ展示は、活気にあふれ、見応えのあるものになっていた。ブラッサイやカルティエ=ブレッソンのようなフランスの大家、あるいは森山大道、北井一夫、荒木経惟、石内都といった1970〜1980年代に活躍した日本の写真家たちの展示のイメージが強いツァイト・フォト・サロンだが、鷹野のような、それまではあまり注目されなかった若手写真家を、積極的にフォローしていったところに石原氏の慧眼があったということだろう。同ギャラリーのコレクション活動は、今でも継続しているとのこと。今後もぜひ、今回のような大胆な企画を実現していってほしい。

鷹野隆大「写真」展 展示風景[筆者撮影]

鷹野隆大「写真」展 展示風景[筆者撮影]

2024年10月10日(木)

村上賀子(いわうこ)は2021年に「Known Unknown」で、同年度のニコンサロンでの新進作家の展覧会の最優秀作品に対して授与される三木淳賞を受賞した。それから3年を経て、ふげん社から同名の写真集が刊行されたのを期して、作品数を増やして開催されたのが本展「Known Unknown」である(コミュニケーションギャラリーふげん社、2024/10/04-10/27)。室内やベランダ、庭などにたたずむ女性たちの姿を、やや曖昧な中間距離から撮影した同シリーズは、見る者にさまざまな問いかけを呼び起こす。ここに写っている、顔がはっきりと見えない女性たちはいったい何者なのか。誰かを見つめ、撮影し、発表するという村上の行為は、何のために、どのような動機で行なわれているのか? これらの写真を見た観者は、どのように反応すべきなのか? どれもそう簡単には答えることができない問いばかりだ。だが、会場に掲げられていたテキスト(鏡にプリントされている)に記された「彼女はあなたでもある she is also you」ということだけは明確に伝わってくる。見る者を、写真を組み込んだ謎解きのゲームに誘い込んでいく、不思議な魅力を備えたシリーズといえるだろう。

村上賀子「Known Unknown」 展示風景[筆者撮影]

村上賀子「Known Unknown」 展示風景[筆者撮影]

同じ日に、品川のキヤノンギャラリーSに回って、鶴巻育子の個展「ALT」(2024/09/27-11/11)を見る。鶴巻は長い時間をかけて視覚障害者の人たちと接し、彼らとの共同作業のような形でこの展覧会の企画を実現した。鶴巻がポートレートを撮影した「隣にいる人」、彼らの多様な障害のあり方を、写真を用いて再現した「※写真はイメージです」、視覚障害のある人が撮影したスナップ写真と鶴巻自身のそれとを並置した「見ることとは何か」の3部構成だが、どのパートも丁寧な作業の積み重ねによって、見どころの多い展示が実現していた。ただ、2番目のパートの「※写真はイメージです」には違和感が残る。そもそも視界の一部が欠けたり、ぼやけたり、色彩を欠いたグレーの画面になったりという視覚的な障害のあり方を、写真で代用するという発想自体に、やや無理があったのではないだろうか。なお、Jam Booksから、同名のハードカバー写真集(デザイン=宮添浩司)が刊行されている。

「ALT」展会場での鶴巻育子[筆者撮影]

「ALT」展会場での鶴巻育子[筆者撮影]

2024年10月12日(土)

毎年秋に東京駅、京橋周辺で開催されている東京国際写真祭(T3 PHOTO FESTIVAL TOKYO)。今年も10月5日~27日に多彩な写真展示、トークイベントなどが企画・実行された。メインの企画は「NEW JAPANESE PHOTOGRAPHY: 50 YEARS ON」(キュレーター[以下c.]サンドラ・フィリップス)で、1974年、ニューヨーク近代美術館に土門拳、石本泰博、東松照明、細江英公、奈良原一高、深瀬昌久、森山大道、土田ヒロミ、田村彰英、十文字美信など15人の日本の現代写真家の作品を展示した伝説の展覧会が再現されていた。当時の作品の再展示とともに、若手写真家たちの「日本の」写真を集成した「NEW JAPANESE PHOTOGRAPHY 1974→2024」(c. 調文明、遠藤みゆき)、同展に女性写真家が選ばれていなかったことを受けた「Alternative Visions: A Female Perspective」(常盤とよ子、岡上淑子、今井壽恵、渡辺眸、山沢栄子、西村多美子、c. マーク・フューステル)、甲斐啓二郎と高田冬彦の映像作品をフィーチャーした「その『男らしさ』はどこからきたの?」(c. 小林美香)など、なかなか意欲的なランナップだった。ただ、会場が分散しすぎていてなかなか辿り着けなかったり、休日で入り口が閉じられていて中に入れなかったり、展示の状態が悪く、作品をしっかり見ることができなかったりといった、運営面における不備が目につく。ホモ・ソーシャルな日本社会のあり方を写真で浮かび上がらせる「その『男らしさ』はどこからきたの?」など、せっかくの好企画が揃っているのだから、もう少し足元をしっかりと確保して丁寧に仕上げてもらいたい。

東京国際写真祭、森山大道の作品[筆者撮影]

東京国際写真祭、森山大道の作品[筆者撮影]

2024年10月13日(日)

10月11日の夜、部屋で仕事をしていたら、写真集食堂めぐたまのスタッフが来て、外国人の写真家が、自分の写真集が置いてあるので会いたいと言っていると伝えてくれた。いったい誰だろうと思って、食堂に降りていったら、何とアレック・ソス本人だった。ソスの写真集は、写真集食堂にたくさん置いてあるので彼も嬉しかったのだろう。帰り間際であまり話はできなかったが、目についた写真集に全部サインして、上機嫌で帰っていった。

翌々日、東京都写真美術館で開催中のソスの個展「部屋についての部屋」(2024/10/10~2025/01/19)を見に行く。思ったよりも作品の数が多く(全61点)、とても充実した内容だった。ひとつのシリーズだけではなく、デビュー写真集の『Sleeping by the Misissippi』(2004)をはじめ、『NIAGARA』(2006)、『Songbook』(2015)、『I Know How Furiously Your Heart Is Beating』(2019)などの代表作、さらに新作の『Advice for Young Artist』(2024)までの写真シリーズから、「部屋の写真」という括りで抜粋した写真が並ぶ。「部屋」ということは、当然その居住者、占有者に思いを馳せることになるが、たとえ部屋の住人が写っていないとしても、その存在感が色濃く投影された写真が多い。オーソドックスなドキュメンタリー写真の手法をきちんと踏まえつつ、新鮮な切り口を打ち出していくソスの仕事は、日本の多くの写真家たち(特に若い世代の)に強い刺激を与えてくれるのではないだろうか。

アレック・ソス「部屋についての部屋」 展示風景[筆者撮影]

アレック・ソス「部屋についての部屋」 展示風景[筆者撮影]

2024年10月16日(水)

清水裕貴は、第5回「写真1_WALL」グランプリ(2011)、第18回三木淳賞受賞(2016)など、早くから期待を集めてきた写真家である。詩や小説も発表するなど、多彩な才能の持ち主で、言葉の分野でも評価が高いが、表現意欲と作品とがうまくリンクしていない印象をずっと持ち続けてきた。だが、今回PGIでの個展(2024/09/04-10/19)で発表されたシリーズ「浮上」はひとつ前に進んだ印象を受ける。千葉県館山沖の「沖ノ島」と「高ノ島」という二つの島の歴史を辿りつつ、「叶プス(カノープス)」と呼ばれる星と「星守」の話を展開する物語の構築が無理なく成立しており、写真と言葉との関係もよく溶け合っていた。印画紙を海水につけることで劣化させ、染みや傷を生じさせるという手法が、あまりうまくいっているとは思えない。だが、これくらい思い切った冒険を試みないと、写真作品としての表現の位相を一段階上げるのは難しかったのではないだろうか。まだ中間報告に思えるので、このテーマと手法をさらに大きな枠組みで展開していってほしい。

清水裕貴「浮上」 展示風景[筆者撮影]

清水裕貴「浮上」 展示風景[筆者撮影]

2024年10月18日(金)

藤原敦が撮影した、茨城県の桜川流域は馴染みのある場所である。1977~1984年にかけて筑波大学大学院に在籍していたので、土浦市を流れるこの川のあたりによく出かけていたのだ。藤原のZEN FOTO GALLERYでの個展「櫻川」(2024/09/27-10/19)に展示された風景・スナップ写真を見て、もう40年ほど前のその時期の、やや鬱屈した気分を思い起こした。藤原は2020年からしばらくの間(ちょうどコロナ禍の時期)、その桜川を臨むホテルのマネージメントの仕事のため、当地に長期滞在していた。今回のシリーズは、その間に撮り溜められたものだが、淡々とした、どちらかと言えばややそっけない被写体との距離の取り方に、やはり高揚感には程遠い、彼の日々の想いが滲み出ているように感じた。ひとつのシリーズをデジタルカメラで撮影したのは、初めてだそうだが、桜川近辺のやや希薄な空気感を表現するには、その方がよかったのではないだろうか。生の苦味がそこはかとなく漂う。味わい深い作品に仕上がっていた。なお、展示にあわせて、ZEN FOTO GALLERYから同名の写真集が刊行されている。

「櫻川」展会場での藤原敦[筆者撮影]

「櫻川」展会場での藤原敦[筆者撮影]

2024年10月21日(月)

土田ヒロミは長期プロジェクトを同時並行で進める作風の写真家である。今回、土田の母校でもある横浜・日吉の東京綜合写真専門学校内のGallery Forestで開催された「Wall to Wall―Jerusalem(エルサレム)」(2024/10/07-11/02)の撮影も、2005年からスタートしている。「壁」をテーマとしている点では、1983年から開始した「ベルリン」と同じだが、エルサレムの分離壁は「壁」の建造が現在も進行中という違いがある。展示では2006年と2016年に定点観測で撮影した2枚の写真を対比するように並べていた。市街から荒地へと蛇行するように延びていく「壁」、増殖していく建物の群れに、背筋が寒くなるような怖さを感じる。写真のドキュメントの機能を、ともかくストレートに使い切っていこうという強い意思がみなぎっていた。2016年以降は、コロナ禍や政治・社会状況の激変もあって、プロジェクトは中断したままだという。ぜひ撮り切ってほしいが、いつ終わらせるかが逆に課題になりそうだ。

土田ヒロミ「Wall to Wall―Jerusalem(エルサレム)」 展示風景[筆者撮影]

土田ヒロミ「Wall to Wall―Jerusalem(エルサレム)」 展示風景[筆者撮影]

2024年10月25日(金)

東京都写真美術館で「日本の新進作家 vol.21」として開催された「現在地のまなざし」(2024/10/17-2025/01/19)はいい企画展だった。「社会、環境、人と人との関係性を自身の立ち位置から問い直し、写真を通して世界の断片を提示する」という企画意図に沿って選ばれた5人の写真家/アーティストの作品が反響しあって、現時点での「まなざしの可能性」がいきいきと浮かびあがってくる。ドローイングも含めて日常の事物の肌触りをトレースしていく大田黒衣美、身近な生活環境における「仮設的」な建築物のあり方を丁寧に描写するかんのさゆり、特殊詐欺という虚実が綯い交ぜになった社会事象を再構築する千賀健史、失踪を繰り返す父親と、自身のユニークな共同生活をテーマに撮影した金川晋吾、「ゴミ」として捨てられていく大量の写真に向き合うことで、記憶とイメージに新たな角度から光を当てていく原田裕規、どの仕事もとても面白く刺激的だった。ふげん社から写真集として刊行された金川の近作「明るくていい部屋」については別に論じるとして、原田の「行き場のない写真」をどのように引き受けていくかという葛藤をそのまま形にしたインスタレーション(会場の外に置かれている)が強く印象に残った。

「日本の新進作家 vol.21 現在地のまなざし」、原田裕規の作品[筆者撮影]

「日本の新進作家 vol.21 現在地のまなざし」、原田裕規の作品[筆者撮影]

2024年11月1日(金)

カラープリントを中心に発表し始めてから、明らかに柴田敏雄の写真の雰囲気が変わった。以前の大判カメラによるモノクロームプリントの頃は、画面サイズが大きかったこともあり、やや威圧的な印象を与えるものが多かった。被写体は厳密に配置され、質感よりもフォルムが強調されていた。カラー写真では、画面構成の強度は和らぎ、ゆったりと包み込まれるような感触が生じている。水や植物のようなソフトな被写体と、コンクリートの建造物のようなハードな被写体との対比も興味深かった。今回のPOETIC SCAPEでの柴田の個展「Geometrical Drawing」(2024/10/26-12/08)には4×5インチ判のカラーフィルムのコンタクトプリントを含む18点が展示されていたが、1点(アメリカ・ワシントン州オカノガンで撮影)を除いては、日本各地で撮影されたものだ。日本の箱庭、あるいは幕の内弁当のような細々とした風景を、写真にどのように写し込むのかは、柴田の長年の課題だったが、その解決の方向性のひとつが見えてきているのではないだろうか。

柴田敏雄「Geometrical Drawing」 展示風景[写真提供:POETIC SCAPE]

柴田敏雄「Geometrical Drawing」 展示風景[写真提供:POETIC SCAPE]

2024年11月2日(土)

オノデラユキの個展「《Parcours》─空気郵便と伝書鳩の間」(WAITINGROOM、2024/11/02-12/08)の発想の元になったのは、会場のギャラリー、WAITINGROOMが郵便局の跡地であったということだったようだ。オノデラはそのことから、1868年から1984年までパリで実際に使用されていた「空気郵便(La post pneumatique)」という通信システムを、写真を使って再構築することをもくろむ。地下に張り巡らされたチューブで、筒状のカプセルに入れた通信文を目的地に届けるというシステムだが、オノデラは「空気通信」のネットワークの地図を作成し、その地図の「Parcours(行程、道のり)」に沿うように、パリの街を撮影することからプロジェクトを開始した。だが単純に写真を提示するだけでなく、大きく引き伸ばしたり、ドローイングを加えたり、切手を貼って郵便物として配達してもらったりという操作が加えられる。また、同じく19世紀以来の通信手段であった伝書鳩の視点で、鳥瞰写真も試みている。結果として本シリーズは、いかにもオノデラの作品らしい、発想の綴れ織として形をとっていた。

「《Parcours》─空気郵便と伝書鳩の間」会場でのオノデラユキ[筆者撮影]

「《Parcours》─空気郵便と伝書鳩の間」会場でのオノデラユキ[筆者撮影]

2024年11月8日(金)

平野淳子はデジタルプリントした和紙に裏打ちして、その間に金箔や銀箔を挟み込むという手法の作品を制作している。今回のPlace M Yokohamaでの個展「自然信仰」(2024/10/29-11/10)でも、武蔵野美術大学日本画科出身という経歴を活かした、ピクトリアルな作品を展示していた。緻密な画面構成と繊細なテクニックが融合した作品の完成度は高い。表現領域の拡張にも意欲的で、草むらに月を配した日本画を思わせる風景の連作だけでなく、国立競技場の造成現場、戦争の記憶をよみがえらせるB29や学徒動員の画像をモンタージュした作品もある。ややテーマがばらついているが、それらを統合するメッセージを見出せれば、独特の作品世界が形をとってくるのではないだろうか。

平野淳子「自然信仰」 展示風景[筆者撮影]

平野淳子「自然信仰」 展示風景[筆者撮影]

2024年11月9日(土)

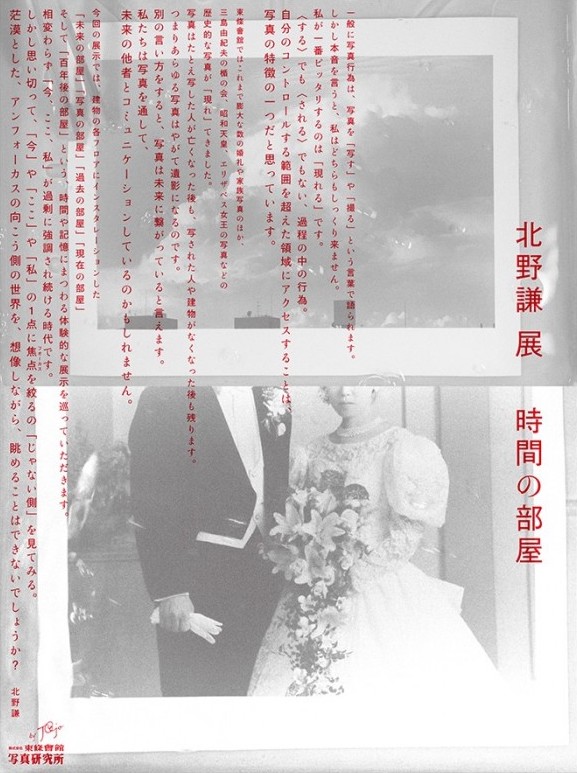

東京・半蔵門の東條會館写真研究所での写真作品の展示は、いつでも会館内の施設を充分に活かしたインスタレーションで構成されている。今回の「北野謙 展 時間の部屋」(2024/09/27-2024/11/24)もよく練り上げられた意欲的なものだった。「未来の部屋」(B1F)、「写真の部屋」「現在の部屋」(3F)、「過去の部屋」(6F)、「百年後の部屋」(5F)の五部構成で、それぞれ、赤ん坊のフォトグラム、太陽の光跡、カメラ・オブスクラ、「ひと・がた」のフォトグラム、の古ガラスに焼き付けられたポートレートなどを配置している。「過去・現在・未来という3つの時間を、宇宙的運動という規模で捉え、たどっていく」という展覧会の趣旨が、的確かつ丁寧に展開されていた。ただ、インスタレーション的な展示は、仕掛けを追うことに気をとられて、作品にしっかりと向き合うことが難しくなることもある。東條會館写真研究所は、やや会場が手狭なので、少し息苦しく感じるパートもあった。その辺りのバランスの取り方が考え所だろう。

「北野謙 展 時間の部屋」 展示風景[筆者撮影]

「北野謙 展 時間の部屋」 展示風景[筆者撮影]

関連記事

清水裕貴『岸』|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2024年01月15日号)

アレック・ソス Gathered Leaves|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2022年09月15日号)

鶴巻育子「幸せのアンチテーゼ」|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2022年06月15日号)

[PR]芸術家はどのようにものを見て、作品をつくるのか──ジャム・セッション 石橋財団コレクション×柴田敏雄×鈴木理策 写真と絵画─セザンヌより 柴田敏雄と鈴木理策(アーティゾン美術館)|新畑泰秀/藤村里美/artscape編集部:artscapeレビュー(2022年06月01日号)

村上賀子「Known Unknown」|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2021年12月01日号)

Unknown Image Series no.8 #1 山元彩香「organ」|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2020年02月01日号)

KG+ 國分蘭「In The Pool」、平野淳子、叶野千晶「Shower room」|高嶋慈:artscapeレビュー(2019年05月15日号)

山元彩香「We are Made of Grass, Soil, and Trees」|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2018年10月01日号)

原田裕規「心霊写真/ニュージャージー」|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2018年04月15日号)

友人作家が集う──石原悦郎追悼展“Le bal” Part1-maestoso|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2016年10月15日号)

東京国際写真祭2015|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2015年11月15日号)

藤原敦「詩人の島」|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2015年04月15日号)

土田ヒロミ「BERLIN」|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2012年06月15日号)

《ひとつの不完全な歴史:日本の女性写真家たち (1864-1997)》展|熊倉敬聡:レヴュー&批評(1998年10月01日号)