6月から始まった新しいコーナー「遊歩録」の第3回目は、飯沢耕太郎さんです。

東京、神奈川のおもに写真をテーマとする展覧会を見て歩く、写真評論家のフィールドノートを寄稿していただきました。複数のご著書の刊行やご自身の作品展の開催など精力的な活動のかたわら、それぞれの写真家の仕事に対してどのようなまなざしを向けてこられたのでしょうか。(artscape編集部)

ここのところ、展覧会ラッシュになっている。というのは、2月から5月にかけて旅行記+エッセイの『旅と夢 トラヴェローグ2000年4月~10月』(東京キララ社)、詩集『トリロジー 冬/夏/春』(港の人)、アンソロジー『泉鏡花きのこ文学集成』(作品社)と続けざまに本を出版し、それに合わせたドローイングやコラージュ作品の展示を、神保町、青山、鎌倉などで開催していたからだ。いまも、東京・麻布台ヒルズ、タワープラザ4Fの大垣書店で、『泉鏡花きのこ文学集成』刊行記念ブックフェア+作品展示を開催中だ(2024/07/13-08/30)。

飯沢耕太郎作品展 展示風景 大垣書店

飯沢耕太郎作品展 展示風景 大垣書店

とはいえ、自分の展覧会については書きにくい。やはり僕の「遊歩録」は、どうしても写真展や写真集巡りということになりそうだ。ここ3カ月余りでも、写真家たちの「眼」から、僕の「眼」を経由して読者の「眼」ヘと届いていく、いいメッセージをたくさん受けとることができた。

2024年5月10日(金)

鎌倉で僕の詩集『トリロジー 冬/夏/春』(港の人)の刊行記念イベントがあったので、神奈川県立近代美術館 葉山館で開催された「吉田克朗展──ものに、風景に。世界に触れる」(2024/04/20-06/30)まで足を伸ばした。

吉田克朗(1943-1999)は、「もの派」というカテゴリーによって語られることの多い作家だが、1960年代末から70年代初めにかけて制作された写真を原画とするシルクスクリーン、あるいはフォトエッチング作品はなかなか興味深い。それらは、初期の立体作品と同様に、現実世界における事物の関係性を再構築しようとする試みといえるだろう。素材になっているのは、吉田自身が撮影した街のスナップショットだが、そこに写っている人物やモノが抽出され、位置をずらしたり、複数に増殖させたりする操作が施されている。そのことによって、見慣れた街や海辺の光景が、異なった位相をもつ眺めへと変換され、「見る」という行為そのものが問い返されていた。

吉田の写真の仕事を見ていて、ほぼ同時期に中平卓馬、多木浩二、高梨豊、森山大道らが写真同人誌『プロヴォーク』を舞台に展開したスナップショット群と、その触感が共通していることに気づいた。現実世界の確固とした手触りが失われ、事物が宙に舞うような揺らぎの感覚を、吉田も『プロヴォーク』の写真家たちも共有していたのではないだろうか。

「吉田克朗展──ものに、風景に。世界に触れる」展示風景、神奈川県立近代美術館 葉山館[撮影:加藤健]

「吉田克朗展──ものに、風景に。世界に触れる」展示風景、神奈川県立近代美術館 葉山館[撮影:加藤健]

2024年5月11日(土)

東京・目黒のコミュニケーションギャラリーふげん社は、ギャラリー回りのルートからはずせない。今回の野村恵子「Naked Flowers」展(2024/05/03-05/26)もいい展示だった。

野村は2020年に母方の祖父母の故郷でもある沖縄に移り住んだ。そのことが、彼女の写真にも有形無形の影響を及ぼしたのではないだろうか。以前の彼女の作品にヌードが登場する場合、背景から切り離された、独立した存在として表現されることが多かったように思う。ところが、沖縄移住後は、周囲の自然・環境と溶け合い、交流するような姿で写しとられるようになった。

2021年から2022年にかけて、ポーランド(2回)、スペイン、台湾で撮影された写真群は、一言でいえば「気持ちのいいヌード」である。草原や森や水辺でのびのびと身体を伸ばし、横たわり、戯れているモデルの男女の体から発する生命感が、周囲の環境へと広がり、撮影している野村を含めて幸福な気分として共有されていた。その意味では、同時に展示されていた風景、建物、花、火など、ヌードが写っていない写真も、重要な意味を持っていると思う。

[© Keiko Nomura]

[© Keiko Nomura]

2024年5月15日(水)

「記憶」というテーマは、写真展でよく取り上げられる。確かに、写真はわれわれの記憶を視覚像として封じ込める器としてとても優れた媒体であり、ほとんどすべての写真を、記憶のメタファーとして捉えることも可能だ。逆に言えば、このテーマはあまりにも写真作品と相性が良過ぎて、印象に残る展示を構築しにくいところもありそうだ。

篠山紀信、米田知子、グエン・チン・テイ(ベトナム)、小田原のどか、村山悟郎、マルヤ・ピリラ(フィンランド)、Satoko Sai+Tomoko Kuraharaという6組、8人の写真家・アーティストの作品をフィーチャーした東京都写真美術館の「記憶:リメンブランス──現代写真・映像の表現から」展(2024/03/01-06/09)でも、キュレーターたち(関昭郎、多田かおり)が、そのあたりに苦労している様子が伝わってきた。「記憶」というテーマにまつわりつく固定観念をときほぐし、映像作品による新たな再編成の可能性を模索した意欲的な展示だったが、各写真家・アーティストの作品の方向性がバラバラすぎて、キュレーションの意図がうまく伝わってこない。たとえば、共通のテーマを設定するなどの工夫があってもよかったかもしれない。

2024年5月28日(火)

横谷宣が2009年に今回と同じgallery bauhausで開催した個展は伝説的な展覧会になった。まったく無名の写真家の展示だったにもかかわらず、作品のほとんど、55点を売り切ったのだ。今回の「黙想録」展(2024/05/08-09/14)はそのアンコール展である。

横谷はレンズの構成を変えてカメラを自製し、世界中を放浪しながら撮影を続けてきた。彼がある場所で見出した、唯一無二の光景を捉えるために、特殊な見え方、写り方のカメラが必要だったのだ。さらに、そうやって得られたネガから、トーンをコントロールしてプリントし、ついには印画紙まで自製するに至った。近年、さまざまな写真資材の供給が滞り、これ以上新たなプリントを制作するのがむずかしくなった。いま、彼の手元にある作品すべてを出品したので、「今回が最後のプリント」の展覧会ということになる。

今回の展示はまた、写真集『黙想録』(書肆みなもと)のお披露目の写真展でもある。厚紙に4色+ニスで刷られた写真集からも、見る者の集合的無意識に直接働きかけてくるような横谷の写真の力を感じる。展覧会、写真集でしか味わえない視覚的経験といえるだろう。

2024年5月29日(水)

村上賀子(むらかみ・いわうこ)の「Anonymous Danes」展(ニコンサロン、2024/05/28-06/08)は、ニコンが主催する三木淳賞(2021年度)の受賞作家展。会場には、2022年の秋と2023年の初夏に、デンマークで集中して撮影した28点が展示されていた。

蝋燭とデンマーク人という本展のテーマの取り合わせは相性がいい。「生きているあかり」とも呼ばれる蝋燭が、冬に長い夜が続く国に住む、彼らの暮らしに溶け込んでいるからだろう。村上は、炎を見つめたり、手で覆ったりする彼らの仕草、身の回りの事物との関係、黄昏時の空気感などを、一点一点に集中して細やかに捉えている。少し大きさの違う2種類の写真を、的確に間を置いて並べたレイアウト、薄闇の中に人物と蝋燭を浮かび上がらせるプリントのクオリティも、ほぼベストの出来栄えだった。

2024年6月1日(土)

同名の写真集をふげん社から出版したばかりの大塚勉の個展「TRANS-BODY」展(コミュニケーションギャラリーふげん社、2024/05/31-06/23)を見にいく。「TRANS BODY」「根茎」「地の刻」という、今回展示された1990年代の三作品は、「沼現像」という特異な技法でプリントされたものだ。一旦脱色した印画紙を、池や沼の泥水の中に沈めて3日~1週間ほど放置し、画像の色味が思いがけない変化を起こしたり、染みが残ったりするプロセスそのものを、作品から浮かび上がらせようとした。

大塚は多彩な作風の持ち主で、東京写真大学(現・東京工芸大学)時代には実験映像作品を制作し、生まれ故郷である千葉県浦安の風景を、ストレートにドキュメントし続けていったシリーズや、印画紙を腐植土とともにホットプレートで加熱して、銀画像を抽出する「銀現像」という手法で制作された作品などもある。だがそこには常に、時間の経過によって絶えず姿を変え、流動し、変容していく世界こそが、自分にとっては本質的なものであるという大塚の思いが投影されている。本展と、同時刊行の写真集から、その特異な作品世界が、くっきりと形をとって浮かび上がってきた。

[© Tsutomu Otsuka]

[© Tsutomu Otsuka]

2024年6月6日(木)

東京・中目黒のPOETIC SCAPEも、注目すべき写真ギャラリーである。飛翔する蝶を主な被写体とした本作「KANON」(2024/05/18-06/30)は、山上新平が森と樹木を「命ある静物」として撮影したシリーズの後に撮影されている。山上は本作の「KANON」と、打ち寄せる波にカメラを向けた「liminal(eyes)」(2023)では、一転して「動的に見つめる」ことを目指して撮影を続けた。

こういう話を聞くと、山上が写真という表現媒体に求めてきたのが、まずは目の鍛錬のための装置であったということがわかる。被写体の選択は、それが山上の写真家としての営みにふさわしいものであるかどうかによって決定される。おそらく、今回の蝶というテーマも、極端に言えば動く小さな生き物ならどれでもよかったのではないかと思わせるところがある。目の鍛錬の成果としては、「KANON」はほぼ完璧な出来栄えであり、結果的に、視覚的でありながら触覚的な膨らみも備えた、蝶という生きものの持つ魅力を充分に捉え切った作品となった。ただ、問題はそのようにして鍛え上げられた視力を、今後どう使っていくかだろう。山上が自分のストーリーをしっかりと打ち出していくことができるようになれば、彼の作品づくりにおける真摯な姿勢と能力の高さが、より活きてくるのではないだろうか。

2024年6月12日(水)

名古屋のヤマザキマザック美術館は、18世紀以降の絵画・工芸の素晴らしいコレクションを持つ。だが写真展の開催は初めてだという。愛知県津島市出身の藤原更にとって、今回の「Photograph 記憶の花」展(2024/04/26-06/30)は、特別な意味を持つものになった。名古屋は彼女が写真家としてスタートし、ずっと拠点を置いてきた場所だからだ。会場には「Neuma」「La vie en rose」「Melting Petals」の「花三部作」を中心に、2006年以降に撮影、制作された30点が並んでいた。

藤原の写真作品の特徴は、被写体をそのまま忠実に写しとるのではなく、撮影やプリントの段階で技術的な操作を加えることで、彼女の脳裏に去来する「記憶の花」を浮かび上がらせようとしていることである。さまざまな手法を駆使することで、花のイメージに、多義的な要素を孕んだ彼女自身の生を重ね合わせている。意欲的なインスタレーションによって、その作品世界の広がりと深化を体感することができた。

藤原更「Photograph 記憶の花」展 展示風景、ヤマザキマザック美術館

藤原更「Photograph 記憶の花」展 展示風景、ヤマザキマザック美術館

2024年6月23日(日)

イライジャ・ゴーウィンの父のエメット・ゴーウィンは、アメリカの著名な写真家。本展が開催されたPGIでも、何度か個展を開催しており、妻のイーディスをモデルにした作品が、日本でもよく知られている。ミズーリ大学カンザスシティ校で教鞭を執る息子のイライジャについてはあまり情報がなかったが、今回、東京・東麻布のPGIで開催された個展「The Last Firefly」(06/05-07/20)を見て、実にユニークな写真世界の持ち主であることがわかった。

「The Last Firefly」は、タイトル通り、ホタル(Firefly)をテーマとしている。アメリカのヴァージニア州、タイ、マレーシアなどで撮影された、ほのかに光を放ち、空中を漂うホタルたちの姿ははかなくも美しい。そこには、強い哀惜の念が漂っているが、同時にホタルそのものの個体数の減少が、人間中心の環境破壊によってもたらされていることへの懸念と怒りもまた滲み出ていた。

2024年6月12日(水)

「今森光彦 にっぽんの里山」(東京都写真美術館、2024/06/20-09/29)は、今森光彦の200点近い「里山」の写真を集成した展覧会。今森は、1990年代から、彼が生まれ育った琵琶湖周辺を撮り始めた。それまでは、主に昆虫写真の領域で国際的にも高く評価される仕事をしてきた彼は、第20回木村伊兵衛写真賞を受賞した『里山物語』(新潮社、1995)に代表される「里山」のシリーズで、足元の自然環境に目を向けるとともに、人間の営みをも含み込んだ生態系全体を、総合的に見つめ直す視点を手にすることができた。以後、彼の行動範囲は、琵琶湖周辺から日本全体の「里山」へと大きく広がっていった。

今森の写真はあまりネガティブな印象を与えない。むしろ、日本にもこれだけ豊かでみずみずしい生態環境が残っていること、そしてそれらがその土地の人々の暮らしと分かち難くつながっていることが、しっかりと伝わってくる。本展で写真家としてのひとつの区切りを迎えたように見える彼が、次にどのような方向に歩みを進めていくのかが楽しみだ。

2024年6月25日(火)

「スティル・エコー:境界の風景」展(東京都美術館 GalleryA、2024/06/10-06/30)は、「新しい発想によるアートの作り手の支援」を目的として公募された「都美セレクショングループ展 2024」の一環として開催された。出品者は、稲宮康人(代表)、笹岡啓子、新田樹、小原真史の4人である。

写真や図像を手がかりに、日本の近現代史を辿り直す探究を続けてきた小原真史をキュレーターに迎えた本展では、日本とアジアの国々とのボーダーラインの周辺に出現してきた風景をテーマにしている。東アジア、南洋地域に建造された「海外神社」の跡地を撮影する稲宮、旧樺太のサハリン島に残った朝鮮半島出身者のその後を追う新田、「SHORELINE」「The World After」など、東日本大震災後の東北地方の沿岸地域の変化を記録し続けている笹岡の3人に加えて、小原は自らが収集した博覧会カタログ、錦絵、絵葉書などの資料を展示することで、より広い視点で「境界の風景」のバックグラウンドを浮かび上がらせようとした。それぞれの、微妙に方向性が異なる視点が絡み合うことで、より多元的で大きな広がりを持つ「風景」が出現していた。

都美セレクション グループ展 2024「スティル・エコー:境界の風景」、新田樹の展示風景[Photo: Daisaku OOZU、画像提供:東京都美術館]

都美セレクション グループ展 2024「スティル・エコー:境界の風景」、新田樹の展示風景[Photo: Daisaku OOZU、画像提供:東京都美術館]

都美セレクション グループ展 2024「スティル・エコー:境界の風景」、小原真史の展示風景[Photo: Daisaku OOZU、画像提供:東京都美術館]

都美セレクション グループ展 2024「スティル・エコー:境界の風景」、小原真史の展示風景[Photo: Daisaku OOZU、画像提供:東京都美術館]

2024年6月12日(水)

第3回ふげん社写真賞でグランプリを受賞した浦部裕紀の写真集(造本設計=町口覚)が完成した。それに合わせて、コミュニケーションギャラリーふげん社で、40点を展示した作品展「空き地は海に背を向けている」(2024/06/28-07/21)が開催された。

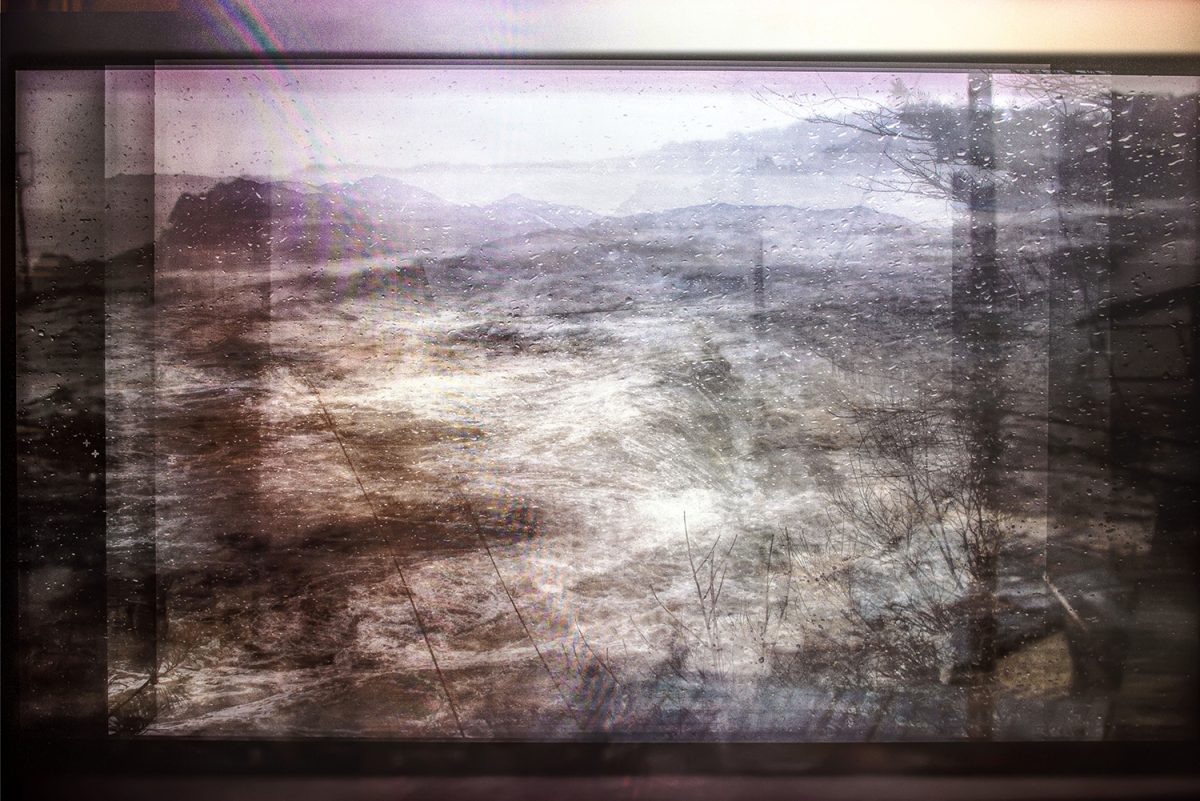

今回の写真集の収録作品、展覧会の出品作品は、2022年以降に撮影されたものである。震災後10年以上を経て、東北地方沿岸部の風景は大きく変貌しつつある。巨大な防潮堤が海を取り囲み、新たな建造物が建ち並び、震災伝承館、伝承ロードのような施設が次々にできた。本作にはむろんそれらがフォローされているが、より重要なのは、作品の半分ほどが東京都豊島区西巣鴨の自宅で撮影された、パソコン、TVなどの画面を撮影した画像で占められていることだろう。その、モヤモヤとした不分明な画像に写っているのは、震災の直後に何度となく目にした津波や原発事故の記録映像である。それらの写真と現在の風景を対比することで、東北地方と東京、被災地と自宅との踏み越えがたい距離感と、2011年と2022年以降という取り戻しようがない時間が、まざまざと浮かび上がってくる。

[© Hiroki Urabe]

[© Hiroki Urabe]

2024年7月7日(日)

元は東京の名門写真館だった建物と設備を活かして、ユニークな写真展を企画・開催している東條會館写真研究所。今回の「本城直季の世界 はてしない直径2.5㎝」(2024/05/18-07/15)も興味深い内容の展覧会だった。

本城は大判カメラの「アオリ」の操作を駆使して、線状の一点にピントが合って、あとはボケた画面の風景写真を制作してきた。その、ミニチュアのジオラマを思わせる眺め自体、とても魅力的な視覚経験を味合わせてくれるのだが、今回は本城自身が考案したという「偽双眼鏡」をはじめとして、覗き窓、虫眼鏡などを通してプリントの細部を見るという仕掛けを凝らしている。そのことによって、大判カメラの緻密な画像に封じ込められたモノ、生き物、人物などが新たな生命力を得て動き出すように感じられた。

関連記事

地元作家と展覧会をつくる──「今森光彦 里山 水の匂いのするところ」展|芦髙郁子:キュレーターズノート(2022年04月01日号)

野村恵子「Moon on the Water」|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2022年04月01日号)

村上賀子「Known Unknown」|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2021年12月01日号)

イッツ・ア・スモールワールド:帝国の祭典と人間の展示|高嶋慈:artscapeレビュー(2021年03月15日号)

今森光彦展「写真と切り絵の里山物語」|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2019年10月01日号)

大塚勉「ある日・2016年11月16日・晴れ・福島」|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2017年05月15日号)

横谷宣「黙想録」|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2009年02月15日号)