神奈川県の美術館について書く。これに関しては最近、神奈川芸術文化財団が発行する『神奈川芸術プレス165号』でも簡単に触れたが、同誌は読者の数も範囲も限られているため、改めてここに記しておきたい。要は、横浜美術館の長期休館と、それによって顕在化した神奈川県の美術館の偏在についてである。

よこはま・たそがれ

横浜美術館は開館30年を経た2021年3月から改修工事のため3年間の休館に入り、今春、横浜トリエンナーレで久々にその勇姿(?)を現わしたのはご存知のとおり。と思ったら、トリエンナーレ閉会後に再び休館し、全面開館するには2025年2月まで待たなければならないという。いったん再開したとはいえ都合4年間の休館である。

第8回横浜トリエンナーレ開催中の横浜美術館[筆者撮影]

第8回横浜トリエンナーレ開催中の横浜美術館[筆者撮影]

横浜市は人口370万人を超える日本最大の政令指定都市。その巨大都市にまともな美術館が横浜美術館1館しかなく、しかもそこも休館中というのは、寂しいで済まされる話ではなく、もはや異常事態といっていい。以前は、横浜には大きな美術館がひとつあれば十分、あとは小回りの効くBankARTのような公設民営の施設が補ってくれるし、なんなら市民ギャラリーや県民ギャラリーもサポートするだろう、と考えていた。ところが、いざ横浜美術館が休館に入ってみると、たとえは悪いがパンダのいない上野動物園のようなもの。実のところ休館しようがしまいが大して変わりはないのだが、なんとなく横浜の文化芸術の中心がぽっかり空いてしまったような空白感が漂うのも事実。美術館とは実質的な機能面だけでなく、そうした都市文化の象徴的な役割も担う存在なのだと改めて気づかされる。

悪いことに、隣市の川崎市市民ミュージアムも5年前の水害により長期休館を余儀なくされ、いまだ再開のメドが立っていない。横浜市と川崎市、合わせて530万人を超すこの大都市圏に、まともな活動を行なっている美術館は、いまや人里離れた岡本太郎美術館ひとつしかないのが実情なのだ。

これがどれだけ異常なことであるかに思い至ったのは、今年初めにロサンゼルスで多くの美術館を見て回ったからである。ロサンゼルス市は横浜市とほぼ同じ人口を有し、歴史も横浜市と同じくらい浅いにもかかわらず、カウンティ美術館、現代美術館(MOCA)、ゲティ・センター、アーマンド・ハマー美術館、ザ・ブロードなどの大型美術館が揃っている。先進国の場合、人口400〜500万人規模の大都市なら大型美術館5、6館を有するのがスタンダードということだ。なのに横浜市には、繰り返すようだがこの3年半(プラスあと半年間)1館もなく、川崎市を合わせても岡本太郎に特化した美術館ただ1館しかないのである。

ザ・ブロード[筆者撮影]

ザ・ブロード[筆者撮影]

もちろん両市は超巨大都市東京に隣接しているので、美術館に行きたければ何十館もある東京に行けばいいのだが、それでは自立した都市とはいえないし、「創造都市」の名が泣くというものだろう。付言すれば、上記ロサンゼルスの5館のうち3館は横浜美術館の開館した1989年以降に誕生している。つまりロサンゼルスに次々と美術館が建ったのはこの30余年間であり、その間横浜は1館だけで満足していたということだ。いや横浜だけでなく日本全体がこの30年余り停滞し、世界に遅れをとっていたというべきだろう(ちなみに1989年以降にできたロサンゼルスの美術館はいずれも私設である)。

それはともかく、横浜・川崎の美術館が壊滅状態のこの3年半、神奈川県から美術館の灯が消えたかというとそんなことはない。県南部には横浜美術館や川崎市市民ミュージアムに比べれば小規模ながらも侮れない美術館がキラ星のごとく、というのは言い過ぎだが点在しており、東京在住の筆者はしばしば両市を越えて三浦半島や湘南、箱根まで足を伸ばしていた。それはたとえば、鎌倉と葉山の神奈川県立近代美術館であり、横須賀美術館、カスヤの森現代美術館、茅ヶ崎市美術館、平塚市美術館、彫刻の森美術館、ポーラ美術館などである。それぞれ常時とはいわないまでも、年に1回くらいは見逃せない企画展を開いているのだ。人口は横浜と川崎で県の6割方を占めるが、こと美術館の数となれば逆に8割近くが県南部に集中しているといっても過言ではない。

鎌倉からはじまった

その筆頭格が神奈川県立近代美術館だろう。ここは我が国初の近代美術館として日本の美術館をさまざまな面でリードしてきたが、注意すべきは神奈川県初の公立美術館であるにもかかわらず、県庁所在地の横浜市ではなく鎌倉市に建てられたという事実である。これが横浜市における美術館行政の最初のつまずきになったと思うのは筆者だけだろうか。

神奈川県では敗戦後の混乱期に文化芸術の復興を目指して美術館建設構想が持ち上がり、当初1949年に横浜の野毛山公園で開かれた日本貿易博覧会のパビリオンのひとつを美術館に転用する案があったが、条件が合わず断念。鎌倉の鶴岡八幡宮境内の一画が無償提供されるというのでそちらに決まったという経緯がある。鎌倉は市の規模こそ小さいものの、横浜よりはるかに歴史が古く、文化的に豊かな土地柄であることも有利に働いただろう。こうして1951年に坂倉準三の設計で神奈川県立近代美術館が誕生し、横浜美術館が開館するまでの40年近く「鎌近」は名実ともに神奈川県を代表する美術館であり続けた。

その間、1984年には鎌近(本館)から徒歩5分ほどの地にやや小ぶりの別館(現在の鎌倉館)が完成。2003年には葉山に新館(葉山館)がオープンし、3館体制となった。しかし2016年に本館の土地が建物とともに返還されることになり、現在は葉山館と鎌倉館の2館体制で活動を続けている(その後、本館の建物は鎌倉文華館鶴岡ミュージアムとして再出発し、2020年に重要文化財に指定された)。

だが、葉山館はJR逗子(または京急逗子・葉山)駅からバスで20分ほどの遠隔地にあるし、鎌倉館はもともと本館を補う目的で建てられたため小規模なうえ、鎌倉駅から徒歩15分ほどかかるため、どちらも単独で訪れるにはややハードルが高い。それでも年に1回くらい訪れるのは見逃せない企画展を開いているからである。今年になってからも、「吉田克朗展──ものに、風景に、世界に触れる」、「石田尚志 絵と窓の間」が開かれ、冬には「栗林隆展」が予定されている。特に石田尚志の個展は、絵を描く者ならだれもが考えるであろう「絵を動かしたい」あるいは「時間を描きたい」という欲求をいかに実現してきたかを、幼児期の絵から映像インスタレーション、近作の絵画までによってたどるもの。相模湾を見渡す大きな窓のある展示室の壁面に描く現場制作は、葉山館ならではの試みといえる。

「石田尚志 絵と窓の間」展 石田尚志の公開制作 神奈川県立近代美術館 葉山[筆者撮影]

「石田尚志 絵と窓の間」展 石田尚志の公開制作 神奈川県立近代美術館 葉山[筆者撮影]

一方、鎌倉館のほうでは40周年記念として、「てあて・まもり・のこす」展が開催されていた。これはサブタイトルに「神奈川県立近代美術館の保存修復」とあるように、美術館の重要な役割のひとつである保存修復に焦点を当てたもの。修復のための道具や修復過程を紹介するほか、同館が所蔵する高橋由一、古賀春江、松本竣介らの修復を経た作品も展示されていた。このように鎌倉館ではコレクションを使った小企画展が多い。

「てあて・まもり・のこす」展示風景 神奈川県立近代美術館 鎌倉[筆者撮影]

「てあて・まもり・のこす」展示風景 神奈川県立近代美術館 鎌倉[筆者撮影]

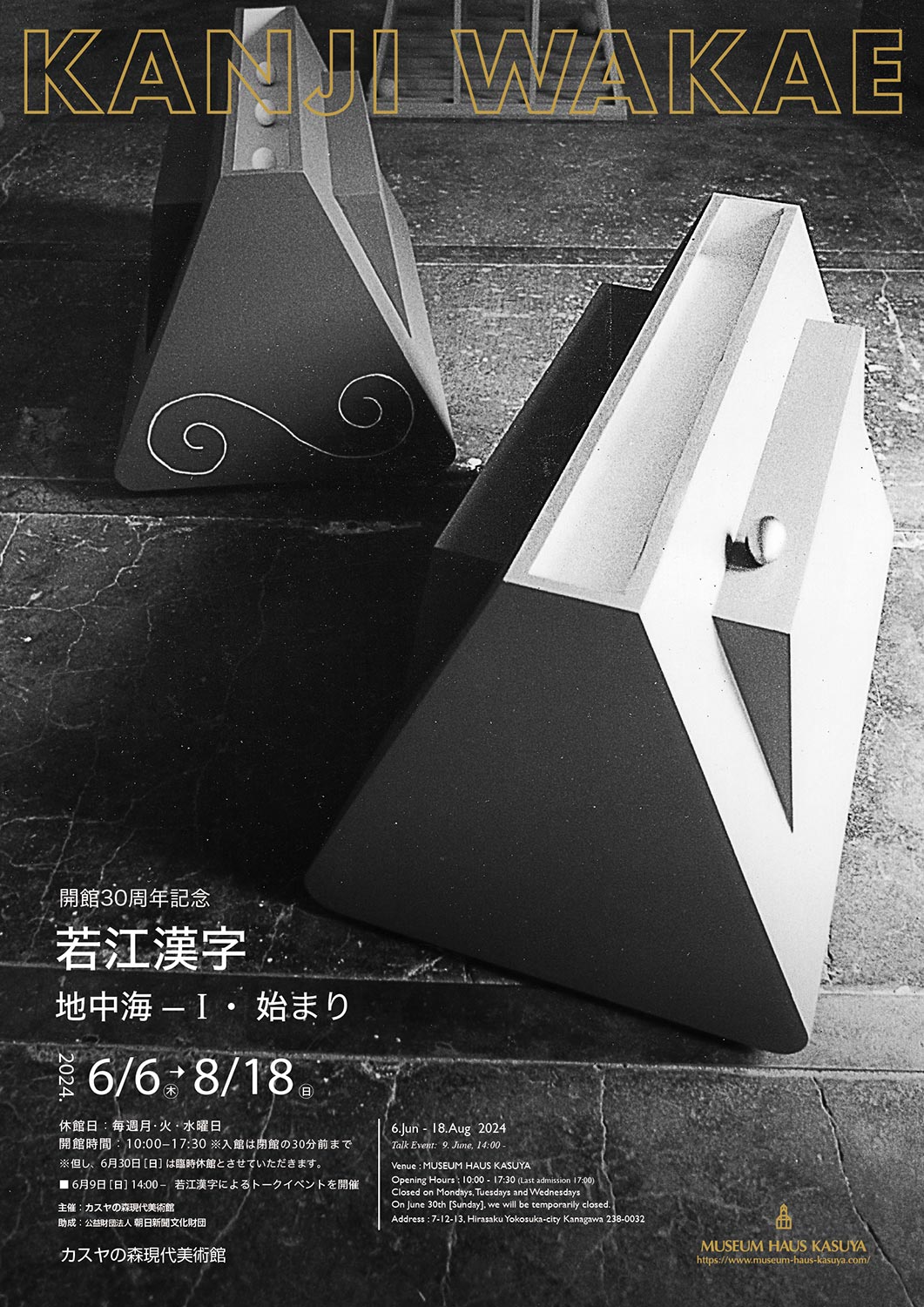

三浦半島へ

三浦半島に足を伸ばすと、まずはカスヤの森現代美術館がある。ここは美術家の若江漢字が開設した私設美術館。最寄りのJR衣笠駅から徒歩15分、京急汐入駅からバスに乗っても停留所から7〜8分は歩くのでたまにしか行かないが、今年は開館30周年記念として昨年末から立て続けに松澤宥、ヨーゼフ・ボイス、若江漢字の展覧会を開催している。「地中海―Ⅰ・始まり」と題した若江の個展は、30年以上も前のドイツ滞在中から制作を始めたもので、ギリシャ・ローマ文明とキリスト教文化が融合し、現代文明の母胎となった「地中海」をテーマにした壮大な構想の作品。ここは行くまでが大変だが、一歩なかに入ると現実を忘れさせてくれる美術館である。別棟にはナムジュン・パイクや李禹煥の作品も展示され、緑豊かな裏山も散策できる。

「地中海―Ⅰ・始まり」展より若江漢字の作品展示風景 カスヤの森現代美術館[筆者撮影]

「地中海―Ⅰ・始まり」展より若江漢字の作品展示風景 カスヤの森現代美術館[筆者撮影]

カスヤの森から三浦半島をさらに東に行くと、観音崎の手前の横須賀美術館に行き着く。ここも京急馬堀海岸駅からバスに乗って行くので頻繁に訪れることはないが、やはり数年にいちどは足を向ける美術館である。特に印象に残っているのは2021年の「ヒコーキと美術」展で、戦前・戦中の戦争画から現代の八谷和彦まで飛行機にまつわる作品を集めた興味深い企画展だった。しかし軍港都市として知られる横須賀でなぜヒコーキを? と思ったら、ここは海軍航空発祥の地でもあるという。また実際に訪れてみたら、美術館上空を羽田に向けて飛行機が何機も通り過ぎていくことに気づいた。行ってみて納得した展覧会である。

現在は所蔵品展の一部で芥川紗織の作品が特集されている。これは「生誕100年記念 芥川(間所)紗織 museum to museum」展として、芥川の作品を所蔵する全国10館の国公立美術館が、それぞれのコレクション展の枠内で彼女の作品を展示するもの。おそらく単独で回顧展を開くのは難しいため、各地の美術館が協力してコレクション展に芥川作品を出品し、観客にそれらを訪ね歩いてもらうという苦肉の策をとったのだろう。出品はパステル画も含めて約30点と多く、見応えのある展示となっていた。

「芥川(間所)紗織」展の展示風景 横須賀美術館[筆者撮影]

「芥川(間所)紗織」展の展示風景 横須賀美術館[筆者撮影]

湘南と美術

西に戻って湘南方面へ。風光明媚な湘南地域は明治期より東京の別荘地、静養の地として知られ、岸田劉生、萬鉄五郎、イサムノグチら多くの芸術家がこの地に住んでいたことがあるという。そのせいか、平塚市と茅ヶ崎市はそれぞれ人口20万人規模ながら1館ずつ市立美術館を設けている。

平塚市美術館は1991年の開館で、JR平塚駅から徒歩20分ほどの郊外に位置するが、それだけに延べ床面積7,000平方メートル強の広さを確保している。近年見た展覧会のなかで印象に残っているのは、2022年の市制90周年を記念する「リアル(写実)のゆくえ」で、幕末・維新の生き人形をはじめ高橋由一、高村光雲、水野暁、中谷ミチコまでの絵画・彫刻を集め、リアルとはなにかを問うていた。近年リアル(写実)を追求する企画が多いなか、これは出色の展覧会だった。

茅ヶ崎市美術館はJR茅ヶ崎駅から海岸に向かって徒歩10分程度の松林のなかにあり、こちらは1998年の開館。平塚より小規模ながらここもたまに見逃せない展覧会を開く。忘れられない展示として、2020年の「桑久保徹 A Calendar for Painters without Time Sense. 12/12」と、今春の「フランシス真悟 色と空間を冒険する」を挙げておきたい。

湘南地域ではもっとも人口の多い藤沢市(約44万人)には、公立美術館としては辻堂駅から徒歩5分ほどのビル内に藤澤浮世絵館があるだけで、現代美術を扱う総合美術館はない。その代わり市の「美術振興施設」として、浮世絵館と同じビル内に藤沢市アートスペースを設けている。オープンしたのは2015年で、企画展だけでなく、地元の若手アーティストの創作支援やワークショップなども行なっており、この夏には湘南ゆかりの若手アーティスト3人によるグループ展「All Tomorrow’s Parties ─絵画、彫刻、その先、─」を開催。絵画・彫刻の枠を超えるにぎやかな展示になっていた。2020年にはSFC(慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス)出身の大山エンリコイサムが滞在制作し、個展を開いたこともある。

「All Tomorrow’s Parties」展よりTETTAの作品 藤沢アートスペース[筆者撮影]

「All Tomorrow’s Parties」展よりTETTAの作品 藤沢アートスペース[筆者撮影]

ほかにも、藤沢市内のパブリックアートを巡る「ふじさわパブリックアート散歩」や、パブリックアート作品を市民とともに清掃する「まちの彫刻ピカピカプロジェクト」を行なうなど、美術館より小回りの利く地元に根差した活動を展開している。藤沢市が美術館ではなく小規模なアートスペースを設けたのは、財政的事情はともかく、近隣の市が美術館を有しているためあえてオルタナティブな道を選んだのかもしれない。

箱根まで足を伸ばす

さらに西へ足を伸ばして箱根まで行くと、リゾート地だけに美術館と名のつく施設は10館を超えるが、ここで取り上げるべきは彫刻の森美術館とポーラ美術館の2館だ。箱根に彫刻の森美術館ができたのは意外に早く、鎌倉の近代美術館に次ぐ1969年のこと。当時は山口県宇部市や神戸市須磨区で現代彫刻展が行なわれ、野外彫刻がブームになり始めたころだった。起伏に富んだ自然のなかを散策しながら彫刻を鑑賞する方式は、野外美術館やリゾート型美術館の先駆けとなった。現在は、今年3月に亡くなった舟越桂が生前から準備していた個展を開催中(これは未見)。

さらに奥の仙石原にあるポーラ美術館は、まさにリゾート型美術館の代表といっていい。環境と景観に配慮して森のなかに半ば埋まるようなかたちで築かれた美術館の内部は、地上に通じるエントランスが2階で、チケットカウンターやアトリウムギャラリーが1階、展示室は地下2、3階という規模の大きさを誇る。もともと同館は、ポーラ創業家2代目の鈴木常司が集めた西洋近代絵画を中心とするコレクション約1万点を公開するため、2002年に開館。近年は現代美術の収集や企画展にも力を入れており、2021年にはアメリカのロニ・ホーンの個展、2022年には開館20周年記念として「モネからリヒターへ」を開催。現在はフランスのフィリップ・パレーノによる個展「この場所、あの空」が開かれている。屋外に出ると、森のなかを散策しながら野外作品を鑑賞できる遊歩道が整備されている。

また1階のアトリウムギャラリーでは、ポーラ美術振興財団による在外研修助成を受けた若手芸術家の活動を紹介する「HIRAKU Project<」を行なっており、現在は鈴木のぞみが作品を展示。近代絵画コレクションだけでなく現代美術の企画展にも力を入れ始めたため、ますます目が離せなくなった。

「フィリップ・パレーノ:この場所、あの空」の展示風景 ポーラ美術館[筆者撮影]

「フィリップ・パレーノ:この場所、あの空」の展示風景 ポーラ美術館[筆者撮影]

小田原まで戻って少し南下すると、美術館とはいえないが美術館以上に楽しめるアートスポットがある。アーティストの杉本博司が構想した江之浦測候所である。東海道線根府川駅から送迎バスに15分ほど揺られ、着いた場所は相模湾を見渡す山の斜面。もともとみかん畑だったという広大で起伏に富んだ土地を造成した、テーマパークとも庭園ともランドアートともいえる施設なのだ。

軸になるのは夏至光遥拝100メートルギャラリーと冬至光遥拝隧道の2本で、それぞれ夏至の日と冬至の日にそれぞれ朝日が真っ直ぐ射し込むようにつくられている。その周囲に光学ガラスを敷き詰めた舞台や古代ローマの円形劇場、巨石を組んだ能舞台などが置かれ、小道を下っていくとアンモナイトの化石や楔形文字の刻まれた粘土板などを並べた化石窟、杉本自身の幾何学彫刻、春日大社より御霊を勧請した蜜柑山春日社などが建っている。天文学から古生物、考古学、宗教までが渾然一体となって時空を超えた小宇宙を形成しているのだ。筆者としては札幌のモエレ沼公園、岐阜県の養老天命反転地とともに日本新三名園のひとつに指定したい。

江之浦測候所 上:夏至光遥拝100メートルギャラリー 中:冬至光遥拝隧道 手前:京都市電の軌道敷石[筆者撮影]

川崎に戻る

さて、こうして東京から川崎・横浜をスルーして神奈川県南部の相模湾沿いに美術館を見てきたわけだが、もういちど川崎・横浜に戻って、市民ミュージアムと横浜美術館が休館中のいまも活動を続けているアートスペースを訪ねてみたい。

まずは川崎市岡本太郎美術館。最寄りの小田急線向ヶ丘遊園駅から徒歩20分ほどの丘の上に建っているので、真夏や雨の日には行きたくない美術館ではある。にもかかわらず年に最低1回は行くのは、毎年「岡本太郎現代芸術賞(TARO賞)展」が開かれるからだ。現代美術コンペはいろいろあるが、大きさ以外は作品形式も作者の国籍も年齢も問わないという自由度の高さゆえに、毎回ベラボーな作品に出会えるのだ(さすがに最近マンネリ気味にも思えるが)。そしてこの夏に開催していたのが、TARO賞に入選した経験のある4人のアーティストによる「芸術は、自由の実験室─夏のアートキャンプ」展。腕のストロークだけで描く國久真有、麻を素材にピカソ像などをつくる村上力らが作品を展示するほか、公開制作、トーク、ワークショップを繰り広げた。また秋には「岡本太郎に挑む」と題して、淺井裕介、福田美蘭の2人展が開かれるというから見逃せない。

「芸術は、自由の実験室─夏のアートキャンプ」展より國久真有の作品 川崎市岡本太郎美術館[筆者撮影]

「芸術は、自由の実験室─夏のアートキャンプ」展より國久真有の作品 川崎市岡本太郎美術館[筆者撮影]

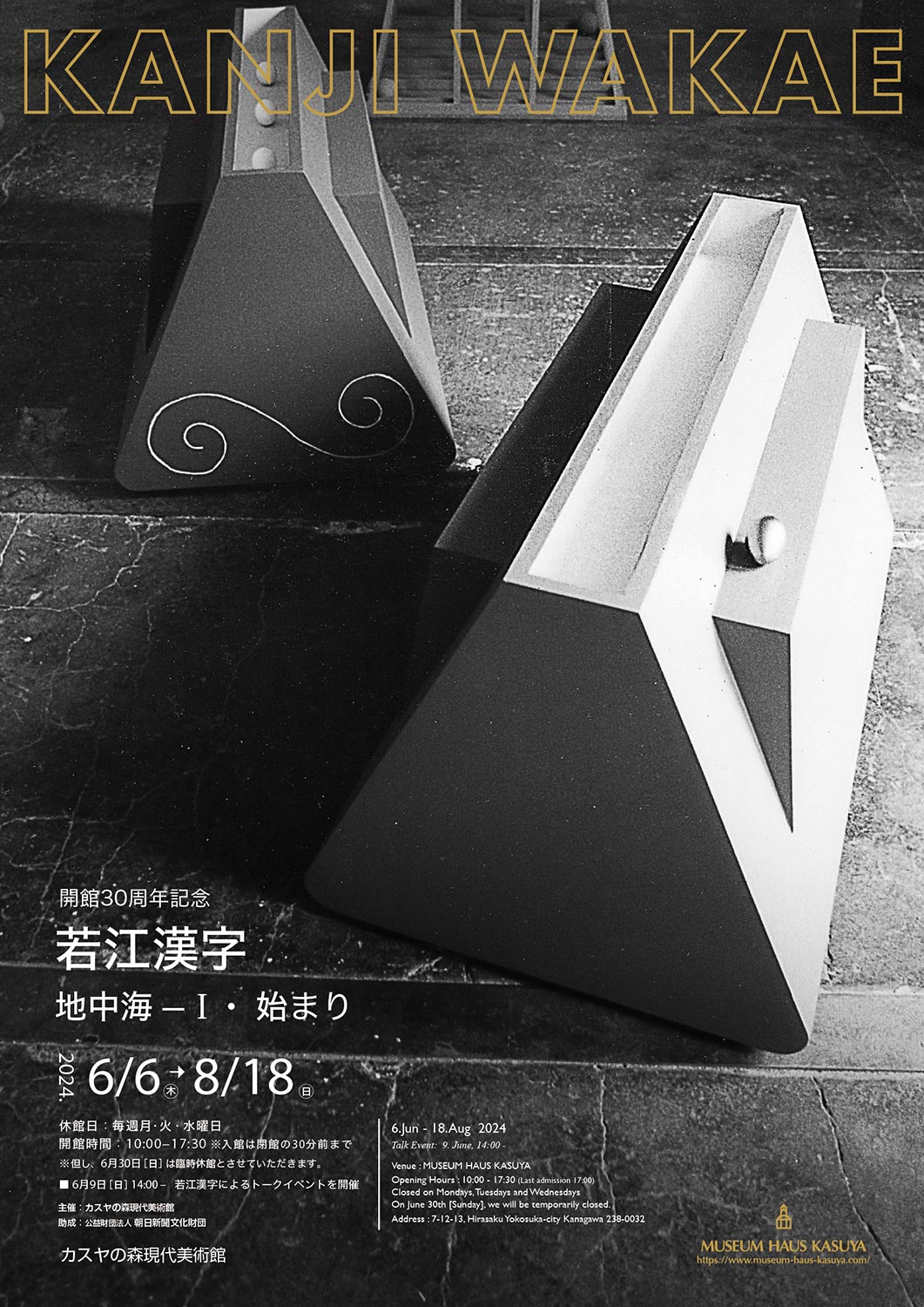

一方、川崎市市民ミュージアム自体は休館しているが、展覧会やイベント・講座などの活動はさまざまな場所を借りたりオンラインを活用しながら続けている。最近ではJR川崎駅脇のビル内にあるアートガーデンかわさきで、同市在住の曽谷朝絵による「Colorings」展を企画。曽谷独特の虹色の絵画のほか、レイヤーを生かした映像インスタレーションや観客も参加できる壁画などを公開していた。会場のアートガーデンかわさきは初めて訪れるが、川崎市文化財団が設けたいわゆる市民ギャラリーらしい。足の便の悪い市民ミュージアム本体が機能しないなら、こうした駅のそばのアートスペースをもっと活用してほしいと思う。

曽谷朝絵「Colorings」展の展示風景 アートガーデンかわさき[筆者撮影]

曽谷朝絵「Colorings」展の展示風景 アートガーデンかわさき[筆者撮影]

そして横浜

というわけで、最後は横浜である。前述のように、みなとみらい21の地に横浜美術館が建てられたのは1989年のこと。初の県立美術館が横浜ではなく鎌倉に建てられてから実に38年後のことであり、川崎市市民ミュージアムの開館よりも1年遅い。当時政令指定都市で公立美術館がなかったのは横浜だけで、しかも人口は東京に次ぐ300万人強もいただけに、なぜこんなに遅れたのかといまさらながら疑問が湧いてくる。

遅れた理由は、東京や鎌倉に行けば立派な美術館があるので、あえて市内に設ける必要はないとみんな考えていたのかもしれない。これは一理あるだろう。また現実的な理由としては、敷地となるみなとみらい21の造成を待っていた、あるいは、みなとみらい21で予定されていた市制100周年の横浜博覧会(YES’89)に開館を合わせた可能性もある。しかしそれはみなとみらいの造成の目処がついた1980年代以降の話であって、それ以前に美術館構想は持ち上がらなかったのか。ひとつ考えられるのは、横浜市民ギャラリーの存在が大きかったのではないかということだ。

横浜市民ギャラリーは1963年に市長に当選した飛鳥田一雄が「現代美術館構想」を抱き、その前段として翌年さっそく市民ギャラリーを開いたという。現代美術館は実現しなかったが、市民ギャラリーは当初の桜木町から関内駅前へと移り、展示スペースも大幅に拡大。レンタル事業だけでなく年に数回は企画展を開き、なかでも「今日の作家展」は旬の美術評論家にテーマと人選を任せる方式で、首都圏では珍しい現代美術のアニュアル展として注目を集めていた。筆者自身、横浜美術館ができるまで年に1回は横浜に通う最大のモチベーションがこの「今日の作家展」の存在だったのだ。

また1975年には、やはり関内の神奈川県民ホールの下に広大なギャラリーが完成し、ここも同様にレンタルだけでなく「神奈川アートアニュアル」などの企画展を行なうようになった。つまりふたつの公立ギャラリーが美術館の代役を果たしていたというのが筆者の見立てである。しかしいくら広くてもやはりギャラリーには限界がある。全国が公立美術館建設ブームに沸いた1980年代には市民から美術館建設の声が高まっただろうことは想像に難くない。その結果、みなとみらい造成および横浜博との抱き合わせで美術館建設が決まったのではないか、と推測する。

ともあれ、横浜美術館の開館によって今度は市民ギャラリーと県民ギャラリーの存在意義が低下していく。また美術館開館後もみなとみらいにはパシフィコ横浜展示ホールが完成し、1992年から「日本国際コンテンポラリーアートフェア(NICAF)」が始まり、2001年には横浜トリエンナーレの会場になるなど、芸術文化の比重が旧市街の関内からみなとみらい地区に移っていく。

こうした動きに対して、関内に再び文化的な賑わいを取り戻そうと始めたのが、みなとみらい線馬車道駅の古い建物2棟を借りて2004年にスタートしたBankARTである。当初BankARTには関内に残る歴史的建造物を再利用するという目的もあり、芸術文化の活性化より街のにぎわいづくりのほうに重点が置かれていた。とはいえ、BankARTが横浜美術館のオルタナティブとして横浜のアートシーンの一端を支えてきたことは間違いないだろう。その後、何度か移転を繰り返し、現在はみなとみらいのBankART Stationと関内のBankART KAIKOの2館体制で活動を継続。Stationでは島袋道浩の個展、KAIKOでは35歳以下の若手アーティストに焦点を当てた公募展「BankART Under 35」の3回目として、東亨と泉桐子の2人展が開かれている。しかしデラシネ同然のBankARTがこの先ずっと続いていく保証はない。

「島袋道浩 : 音楽が聞こえてきた」展の展示風景 BankART Station[© BankART1929 撮影:中川達彦]

「島袋道浩 : 音楽が聞こえてきた」展の展示風景 BankART Station[© BankART1929 撮影:中川達彦]

実は、横浜市に美術館が1館だけでは足りないと主張していたのは、BankART前代表の池田修だった。彼は亡くなる前にしばしば横浜にはもうひとつ、湾岸の倉庫か工場跡を再利用して巨大なインスタレーションにも対応できる常設の現代美術館をつくるべきだと語っていたのだ。筆者はそのときは冒頭のように1館で十分と思っていたが、その1館が長く不在のいま、池田の構想は真剣に考えなくてはいけない課題のように思えてくるのである。

関連記事

ゲティ・センター、ゲティ・ヴィラ|村田真:artscapeレビュー(2024年02月01日号)

ザ・ブロード、ロサンゼルス現代美術館(MOCA)、ハウザー&ワース・ギャラリー|村田真:artscapeレビュー(2024年02月01日号)

ロサンゼルス・カウンティ美術館(LACMA)|村田真:artscapeレビュー(2024年02月01日号)

池田修を偲ぶ6日間「都市に棲む―池田修の夢と仕事」|村田真:artscapeレビュー(2022年07月01日号)

ポーラ美術館開館20周年記念展 モネからリヒターへ ─ 新収蔵作品を中心に|村田真:artscapeレビュー(2022年06月01日号)

リアル(写実)のゆくえ 現代の作家たち 生きること、写すこと|村田真:artscapeレビュー(2022年06月01日号)

ヒコーキと美術|村田真:artscapeレビュー(2021年04月15日号)

桑久保徹「A Calendar for Painters without Time Sense. 12/12」|村田真:artscapeレビュー(2021年02月01日号)