artscapeレビュー

村田真のレビュー/プレビュー

けずる絵、ひっかく絵

会期:2022/04/09~2022/06/12

平塚市美術館[神奈川県]

「リアルのゆくえ」の隣でやってたのでついでに見る。ていうか、「けずる絵、ひっかく絵」というタイトルと、ラスコーの洞窟壁画をアレンジしたようなポスターを見る限り、「リアルのゆくえ」よりおもしろそうだ。

そもそも絵は「ひっかく」ことから始まったと思っている。絵画を英語でいうと「picture」「painting」「drawing」などいろいろあるが、ピクチャーは図像全般を指すとして、ペインティングは絵具で塗った絵、ドローイングは線で描いた絵に分けられる。そして、絵は先史時代に洞窟の壁を引っ掻いた線刻画から出発したと考えられ、それは幼児が線で物の輪郭をとることから絵を描き始めるという事実からも推察できる。まず引っ掻いてつくる輪郭(ドローイング)ありきで、その後、線に囲まれた部分を色で埋めていく(ペインティング)というのが絵画の発展過程だろう。だから「描く」とは壁を引っ掻くことであり、語源としては「絵掻く」が正しいのではないだろうか。そんな「描くこと」の本源に迫る展覧会かもしれない……。

なんて期待が一気に膨らんで会場に入ったら、一気にしぼんでしまった。展覧会は基本的にコレクション展で、44点の出品のうち38点は井上三綱と鳥海青児という湘南ゆかりの画家の作品に占められている。ラスコーの壁画まがいの作品は井上によるものだが、ふたりともやや抽象がかった具象画で、いかにも昭和の洋画といった趣。確かに厚塗りではあるけど、あまり削ったり引っ掻いたりしているのが特徴とは思えない。いささかガッカリしながら進んでいくと、ようやく最後のほうに内田あぐりと岡村桂三郎の大作があって、特に岡村の作品は「けずる絵、ひっかく絵」のタイトルにふさわしい見応えのあるものだった。結局、湘南ゆかりのふたりの作家のコレクションを見せるために「けずる絵、ひっかく絵」というテーマを捻り出し、それだけじゃ頼りないからあと2、3人の作品を補強したってところでしょうか。

2022/05/03(火)(村田真)

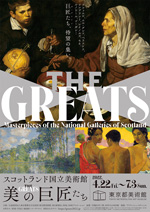

スコットランド国立美術館 THE GREATS 美の巨匠たち

会期:2022/04/22~2022/07/03

東京都美術館[東京都]

スコットランド国立美術館の中核をなすナショナル・ギャラリーには、1985年に訪れたことがある。スコットランドをぐるっと回るついでに、フェルメールの最初期の作品《マルタとマリアの家のキリスト》を見に行ったのだが、美術館の規模もコレクションの量と質も、ロンドンのナショナル・ギャラリーの縮小版という印象だった。今回フェルメールは来ていないが、エル・グレコ、ベラスケス、レンブラント、モネ、ゴーガンら有名どころは押さえている。だが、「THE GREATS」というタイトルの割に小品が多く、また小品に佳作が多かったのも事実。

例えばティツィアーノの素描。ティツィアーノは多作・大作で知られているのに素描かよ、なんて思ったら大間違い。多作の割に素描はきわめて少なく、とても貴重なのだ。出品作の《三つの人体の構成》は、3人の人体の特に腕の部分が何度も修正されているため、まるでボッチョーニの動きの表現みたいだ。これは斬新。ファン・ミーリス《リュートを弾く女性》、ヴァトー《スズメの巣泥棒》、ヴュイヤール《仕事場の二人のお針子》は、いずれも縦横20センチ前後の極小サイズながら佳作。これは持ってくるのが楽だ(が、手にとって愛でてみたくなるので盗まれる心配もある)。

逆に、出品作品中最大の作品が1点だけエピローグとして掲げられている。フレデリック・エドウィン・チャーチの《アメリカ側から見たナイアガラの滝》だ。同コレクションのなかでアメリカ人の絵画は珍しいが、起伏の少ないブリテン島にはありえない壮大な風景に惹かれたのだろう。そこにないもの、あってほしいものをあたかもあるかのように現出させるのが絵画の醍醐味であることを、この作品は教えてくれる。たとえ高価な土産物として描かれたとしても。

2022/04/21(木)(村田真)

パメラ・B・グリーン『映画はアリスから始まった』

近ごろ女性芸術家の発掘・再評価が進んでいるなか、世界初の劇映画を撮ったとされる女性映画監督、アリス・ギイ(1873~1968)の生涯をたどる『映画はアリスから始まった』の試写があった。つい2カ月前に見た『見えるもの、その先に ヒルマ・アフ・クリントの世界』が、史上初の抽象画家が女性であることを証した映画だったことを考えると、忘れられた(または消された)女性芸術家シリーズはまだまだ続きそうな気がする。いや別に女性に限らず、これまで正しいとされた歴史や記録をどんどん覆し、知られざる事実を掘り起こし、新たな解釈を付け加えていってほしいと思うのだ(が、問題はぼくみたいな高齢男性が受け入れるかどうかだ)。

映画に詳しくないぼくでも、19世紀末にリュミエール兄弟がシネマトグラフを発明し、20世紀初頭にメリエスが劇映画を開発したことくらいは知っている。ところがアリス・ギイは両者のあいだに、というより映画発明の翌年、早くも初の劇映画を撮っていたというのだ。パリジェンヌのアリスは、1895年にリュミエール兄弟が開いた世界初のシネマトグラフ上映会に参加。リュミエールの映画は蒸気機関車が走ったり、労働者が工場から出てくる場面を写しただけの記録フィルムだったが、動く映像に可能性を感じた彼女は翌年から映画製作に携わるようになり、最初のストーリーのある映画『キャベツ畑の妖精』を撮影。以後、サウンド映画やカラー映画に挑戦したり、クローズアップやスローモーションを試みるなど、監督・製作・脚本家として千本を超える劇映画を残した。にもかかわらず、彼女は名前も作品も忘れられてしまう。それは結婚後アメリカに移住し、離婚後再びフランスに戻るなど大陸間を移動したため、両国の映画史から漏れてしまったこと、フィルムがほとんど残されていないこと、そしてなにより女性だったことが大きいようだ。ある男性が書いた映画史では、彼女の作品が別の男性監督の作品として書き換えられているのだ。忘れられたというより、意図的に消されたというべきかもしれない。

この映画は、パメラ・B・グリーン監督が「なぜアリス・ギイの名前が忘れられたのか」を丹念に追い、彼女の子孫を通してアリスの論文や日記など資料にアクセスし、関係者の証言を通してアリス・ギイの仕事を浮かび上がらせていくドキュメンタリー。映画監督のアニエス・ヴァルダやピーター・ボグダノヴィッチらが証言し、映画界の「強い女性」としてジョディ・フォスターがナレーションで参加している。

余談だが、今回ウィキペディアで「映画史」を検索してみたら、リュミエール兄弟以前に、1893年に発明王として知られるエジソンがキネトスコープを公開していた。でもこれは箱を覗き込んで動画を見る仕組みで、スクリーンに投射する現在の映画の起源はリュミエール兄弟に帰されるとの記述があった。しかし映画はその後テレビモニターという箱で見るようになり、現在はパソコンやスマホの画面で個人的に鑑賞することが多いばかりか、そのために製作される映画も増えている。とすれば、映画の発明はスクリーンを必要としなかったエジソンに帰せられてもいいのではないか。いや、あくまで映画館のスクリーンに投影するものでなければ映画ではないと言う人もいるかもしれないが、しかし同じ内容のものを映しているのだから、テレビやスマホで見ても映画であることに違いはない。要は、だれが、いつ、どの視点に立つかによって歴史はいくらでも書き換えられるということだ。

2022/04/18(月)(村田真)

「都市デザイン 横浜」展 ~個性と魅⼒あるまちをつくる~

会期:2022/03/05~2022/04/24

BankART KAIKO[神奈川県]

昨年度末までだった会期が約1カ月延びたので、もういちど見にいく。延長されたのは予想以上に人が入っているからでもあるが、なによりBankART1929代表の池田修が3月16日に急逝したため、スケジュールを調整し直さなければならならず、会場が空いたからだ。また、池田は横浜の都市デザインにひとかたならぬ愛着を抱いていたので、結果的に故人の追悼の意味も帯びることになった。彼にとってはこれが最後の仕事になってしまったが、コロナが収まり始めたこともあって動員もカタログの売り上げも伸び、池田も喜んでいたのがなによりの救いだ。

展覧会は、飛鳥田一雄市政の1971年に横浜市に「都市デザイン担当」が誕生してから現在まで、半世紀におよぶ都市デザインの歴史を振り返るもの。横浜の都市デザインといえば、さして興味のないぼくでもその基礎を築いたアーバンデザイナー田村明の名前を知っているくらいには全国的な知名度を有する。住みたい街のランキングで横浜市が何年もトップの座を占めるのは、もともと好条件がそろっているとはいえ、その条件を生かして都市イメージを高めてきた彼らの努力のおかげといっても過言ではない。その活動はいわゆる都市計画や景観デザインにとどまらず、歴史的建造物の保存や文化芸術の促進まで幅広く、もちろんBankARTの創設とその後の展開にも深い関わりがある。池田の思い入れが強かったのもそれゆえだ。

展示は、横浜開港に始まる都市形成史から、飛鳥田の打ち上げた「六大事業」、都市デザイン室の誕生、歴史資産の保全活用、BankARTを含む文化芸術創造都市構想までカバー。こうした都市デザイン展の場合、絵画や彫刻と違って実物を持ってくるわけにはいかないので、図面やマケット、グラフ、写真などの資料類が大半を占めることになる。今回はそうした資料を満載した分厚いカタログがつくられたので、正直いうとそちらを見たほうが早いし、わかりやすい。ひょっとしたら都市デザイン室の記録としてカタログをつくるのがメインで、その口実として展覧会を開いたのではないかとさえ思えてくるが、そうではなく、おそらく新しい市庁舎の前に移転したBankART KAIKOに足を運ばせることで、「クリエイティブシティ」を掲げた横浜の最新の姿を見てもらいたかったに違いない。

公式サイト:https://toshide50.com

2022/04/17(日)(村田真)

桜を見る会

会期:2022/04/09~2022/04/30

eitoeiko[東京都]

今年も「桜を見る会」の案内状が届いたので行ってみた。本家の新宿御苑から神楽坂に場所を移した「桜を見る会」も、はや3回目。出品作家は7人、うち女性が5人を占める。勇気ある人たちだ。

ドアを開けて正面に陣取るのは嶋田美子の作品。天井から吊り下げられたピンクの垂れ幕に「ミソジニスト消滅させよう行こう行こう(ギャティギャティ)反嫌悪実行委員会」と書かれ、横に懐かしや中ピ連の榎美沙子のポートレートと、その象徴であるピンクヘルメットを被せた箒などが置いてある。日本のフェミニズム運動と今年生誕100年を迎えた松澤宥へのアイロニカルなオマージュか。「桜を見る会」との関連はピンク色。ピンク関連でいうと、木村了子による軸装の美男画《Beauty of my Dish―桜下男体刺身盛り》もそう。ヌードの美男子の腹の上に鯛刺しが盛られ、鯛の頭が下腹部を覆う構図で、周囲を桜が囲んでいる(ただし葉は桜っぽくない)。いわゆる女体盛りならぬ男体盛りだが、鯛の身と桜の薄ピンク色が呼応して美しい。

サクラという語に反応したのは岡本光博。子どものころなじんだ画材「サクラクレパス」のパッケージをそのクレパスで拡大模写したり、軍用ベルトに弾丸の代わりにクレパスを装着したり、相変わらず批評精神は旺盛だが、「桜を見る会」との関連は希薄だ。逆に一見穏やかながら、じつはもっとも過激に迫っているのが中島りかの作品。壁には赤いバッグが置かれた新宿御苑の写真と中島のステートメント、床にはその赤いバッグが置かれている。ステートメントを読むと、「桜を見る会」が中止になった2020年4月、安倍首相の私邸に女性が不法侵入して逮捕されたが、彼女の持っていたバッグにはナタや小型のガソリン携行缶、ライターなどが入っていたという。中島はそれと同じものをバッグに入れて東京を徘徊したそうだ。いわば容疑者の行動を追体験したわけだが、もし運悪くおまわりさんに職務質問されれば「ちょっと署まで」連れていかれたに違いない。こういうおバカな作品が増えると、世の中もう少し楽しくなるのにね。

右:嶋田美子《中ピ連を招魂する》、左:岡本光博《SAKURA CRAY-PAS, SAKRA COUPY-PENCIL, and HONTOno》

[筆者撮影]

2022/04/14(木)(村田真)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)