artscapeレビュー

デザインに関するレビュー/プレビュー

没後20年 まるごと馬場のぼる展 描いた つくった 楽しんだ ニャゴ!

会期:2021/07/25~2021/09/12

練馬区立美術館[東京都]

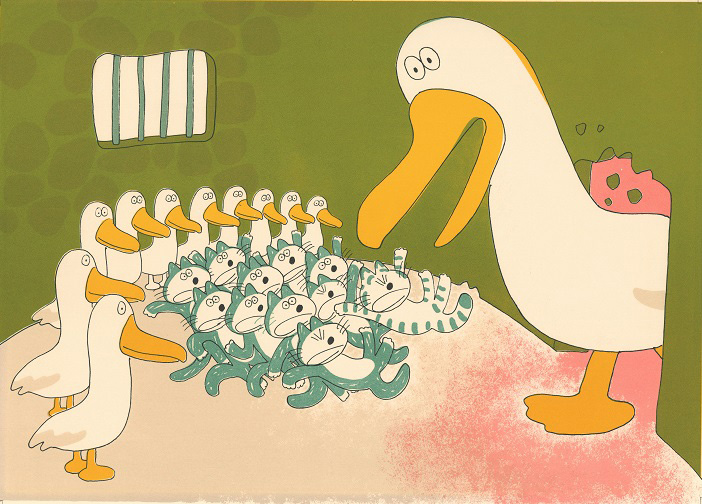

『11ぴきのねこ』と『11ぴきのねことあほうどり』は私にとって大変懐かしい絵本だ。子どもの頃に何度も繰り返し読んだ。食いしん坊でちょっと間抜けな11匹の猫たちが、大きな魚を捕らえたり、コロッケ店を開いたりと、いずれもユーモラスな物語が展開される。11匹の猫たちはとても人間臭く、喜怒哀楽がはっきりしていて、子ども心に親しみが持てた。本展を観て、この絵本シリーズの著者、馬場のぼるが実は漫画家でもあったことを知り、なるほどと合点がいった。

馬場は1950年に少年誌で漫画連載を始め、手塚治虫らとともに「児童漫画界の三羽ガラス」と呼ばれるほど人気を博したという。実際に彼らは仲良しだったようで、手塚の漫画のなかに馬場がキャラクターとして何度も登場したり、「鉄腕アトム」と「11ぴきのねこ」が夢の共演をした作品が残っていたりと、本展でもその交友録が紹介されていた。その後、馬場は大人向けの漫画雑誌にも活躍の場を広げ、さらに絵本も手がけるようになった。『11ぴきのねこ』シリーズが世代を超えて愛されるロングセラーとなっても、馬場自身はあくまで漫画家であることを軸としていたようだ。漫画家ゆえの豊かな発想力や自由奔放さが、『11ぴきのねこ』シリーズを生き生きと輝かせたのかもしれない。

『11ぴきのねことぶた』(こぐま社、1976)印刷原稿 特色刷り校正用リトグラフ・紙 こぐま社蔵

『11ぴきのねことぶた』(こぐま社、1976)印刷原稿 特色刷り校正用リトグラフ・紙 こぐま社蔵

そんな物語の魅力もさることながら、改めて感心したのは絵の完成度の高さだ。本展で初めて知ったのだが、『11ぴきのねこ』シリーズはリトグラフを応用した特殊な製作工程で印刷されたものだという。CMYKのプロセスインキではなく、すべて特色インキを使い、それらを何版も重ねて1枚の絵を完成させていたのである。しかも作家自身が(1色ごとに)版にする原画を描き分けたというのだから驚く。なぜなら色と色とを重ねた際にどのような色に仕上がるのかを綿密に計算しなければならないし、原画を描く手間も何倍も掛かるからだ。それでも発行元のこぐま社が「画家の手の温もりが感じられる美しい色の絵本を届けたいと願い」、この手法を採用してきた。まさか製作にこんなに手が込んでいたとは、子どもの時分には知る由もない。私はずいぶん贅沢な絵本を楽しんできたわけだ。さて、馬場の漫画家としての実力は風刺画にも発揮されていた。1980年代の中曽根政権時代と思われる風刺画も展示されており、思わずニヤリとする。これも子どもの時分には味わえなかったウイットのひとつだ。大人になって馬場作品の魅力に改めて触れられて幸せに思う。

『11ぴきのねことあほうどり』(こぐま社、1972)印刷原稿 特色刷り校正用リトグラフ・紙 こぐま社蔵

『11ぴきのねことあほうどり』(こぐま社、1972)印刷原稿 特色刷り校正用リトグラフ・紙 こぐま社蔵

展示風景 練馬区立美術館

展示風景 練馬区立美術館

公式サイト:https://www.neribun.or.jp/event/detail_m.cgi?id=202104211619004534

2021/07/24(土)(杉江あこ)

オリンピック・ランゲージ:デザインでみるオリンピック

会期:2021/07/20~2021/08/28

ギンザ・グラフィック・ギャラリー[東京都]

2020年東京オリンピック競技大会が開幕した。1年の延期を経て、コロナ禍のなか開かれた今大会は言うまでもなく苦難の道のりだったが、クリエーションにおいても、正直、お粗末な結果だったと言わざるを得ない。振り返れば6年前、ザハ・ハディドによる国立競技場の設計案が白紙撤回され、佐野研二郎がデザインしたエンブレムが盗用疑惑をかけられ使用中止になった。あのときからつまずきが始まったように思うのだが、本展を観て、その思いは確たるものへと変わった。今大会のクリエーションに圧倒的に足りなかったもの、それはアートディレクションである。

本展では夏冬を合わせた過去の大会を総ざらいし、特にデザイン面で画期的だった五つの大会に焦点を絞り、そのクリエーションを紹介している。具体的にはエンブレムやポスター、ピクトグラム、聖火トーチ、メダルなどで、通常、それらはひとつのVI(ビジュアルアイデンティティー)にまとめ上げなければならない。しかも開催都市や国の文化、精神、歴史に根ざした「大会ルック(大会の個性を表現・演出する特徴的なデザイン装飾)」であるべきなのだ。この五つの大会のなかに1964年東京大会が加わっていたことは誇るべきことだが、なおさら1964年に優れたクリエーションができて、2020年になぜできなかったのかという思いに駆られる。本来なら佐野研二郎は、1964年東京大会で力強いエンブレムとポスターをデザインした亀倉雄策になるべき人物だったのに、そうはならなかった。また同大会でデザイン専門委員会委員長を務めた勝見勝のような人物も、今大会にはいなかった。それゆえひとつのVIにまとまらず、「大会ルック」がまったく見えない大会となってしまったのだ。

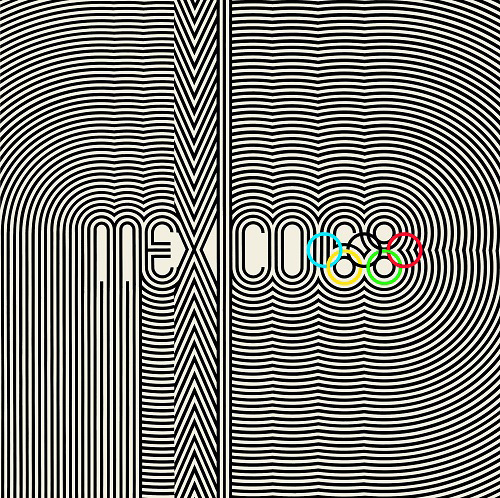

さて、五つの大会のなかで、私が特に注目したのは1968年メキシコシティ大会である。組織委員会委員長の功績により、メキシコの先住民ウイチョル族がつくるカラフルな毛糸の民芸品に着想を得て、同心円状の波紋を採用したオプ・アートのようなエンブレムを完成させた。そのビジュアルがポスターにも、聖火トーチにも反映されていた。この国の文化、精神、歴史に根ざしながら、モダンデザインへと見事に洗練させた点が評価に値する。今後もわが国では2025年日本国際博覧会など大きな国際イベントが待ち受ける。どうかクリエーションの失敗を繰り返さないでほしいと願うばかりだ。

1968年メキシコシティ大会、公式ポスター © International Olympic Committee – All rights reserved

1968年メキシコシティ大会、公式ポスター © International Olympic Committee – All rights reserved

1964年東京大会、公式ポスター © International Olympic Committee – All rights reserved

1964年東京大会、公式ポスター © International Olympic Committee – All rights reserved

公式サイト:https://www.dnpfcp.jp/CGI/gallery/schedule/detail.cgi?l=1&t=1&seq=00000778

2021/07/21(水)(杉江あこ)

分身ロボットカフェ「DAWN ver.β」

[東京都]

新日本橋駅の近くにある分身ロボットカフェの「DAWN ver.β」を訪れた。これは吉藤オリィが、重度障害のために外出困難な人でも、遠隔地から在宅で働けるロボットを開発し、実証実験を経て、6月に常設店がオープンしたものである。彼は自らも3年半の不登校を経験した後、早稲田大学在学中に独自で「オリィ研究室」を立ち上げているが、2013年にFacebookを通じて、交通事故で動けない番田雄太と出会ったことを契機に、「寝たきりであっても自分らしく働ける場所」の実現に取り組んだ。 現在、カフェでは3種類の分身ロボットが稼働している。まずiPadと連動する小型の遠隔操作ロボット「OriHime」は、卓上に置かれ、手や首を動かしながら、音声でのコミュニケーションをとって、食事の注文や会話を行なう。

iPadと連動する小型の遠隔操作ロボット「OriHime」

次に遠隔での肉体労働を可能にする自走型分身ロボット「OriHime-D」は、身長が約120cmであり、店内をガイドラインに沿って移動することによって、ドリンクを運ぶ。基本的に客席では、この2種類が対応するが、奥のカウンターでは、元バリスタとの意見交換を受けて開発され、遠隔操作によってコーヒーを淹れることが可能な「Tele-Barista OriHime×NEXTAGE」が立つ。バリスタのロボットが動く状況には立ち会えなかったが、両腕によって、もっとも複雑に動くと思われる。

遠隔での肉体労働を可能にする自走型分身ロボット「OriHime-D」

「Tele-Barista OriHime×NEXTAGE」

筆者は、実際にランチを注文し、青森県や山形県にいるパイロット(遠隔地から働くメンバーをこう呼ぶ)との会話を体験した。ただ音声をやりとりするのではなく、言葉に反応して動く「OriHime」のおかげで、本当にパイロットの存在を感じることができる。ロボットは、いわゆるかわいいデザインだが、別の客席にいた幼児は怖がって泣いていたから、かわいいという感覚も後天的に獲得されるものなのだろう。ともあれ、こうしたコミュニケーションは、メディアアートなどでも試みられていたが、分身ロボットカフェがインパクトをもつのは、実際に社会に役立つデザインになっていることだ。これぞ、新しいデザインと工学の融合を社会実装させ、未来を感じさせるプロジェクトである。今後は教育の分野でも、活用が期待できるだろう。

パイロットとのガイダンスの様子

「OriHime-D」と「OriHime」

じつはカフェを訪れたのは、ちょうど崇高な理念をうたうはずのオリンピックの開会式への、障害者に暴行を働いた過去をもつミュージシャンの参加が問題になったタイミングであった。それだけに「孤独の解消」を掲げる、こうした民間の挑戦は、頼もしく思えた。

公式サイト:https://dawn2021.orylab.com/

関連記事

いま、ここにいない鑑賞者──テレプレゼンス技術による美術鑑賞|田中みゆき(キュレーター):トピックス(2020年11月01日号)

2021/07/19(月)(五十嵐太郎)

包む─日本の伝統パッケージ

会期:2021/07/13~2021/09/05

目黒区美術館[東京都]

漢字の「包」は、女性のお腹に胎児が宿っている形から生まれた象形文字である。一方、英語の「package」はひとつに固定する、押し固めるという意味の「pack」にageを付けて名詞化した言葉だ。つまり日本語の「包み」と英語の「package」では言語の成り立ちが違い、これが文化の違いにも表われているのではないかと思う。例えば日本人は贈り物をもらった際、その包みをなるべく丁寧に開ける習慣があるが、欧米人は逆にその包みを容赦なくビリビリと破いて開ける。日本人は包みに対してある種の折目正しさを求めるのに対し、欧米人にとってpackageはただ中身を効率的に運ぶための手段でしかないのだろう。

本展を観て、そんなことを考えさせられた。これはアートディレクターの岡秀行(1905-95)がかつて「伝統パッケージ」と呼称し収集した、日本の包みを紹介する展覧会である。展示作品のほとんどが昭和時代までに製造されたもので、木、竹、土、藁、紙、布などの自然素材から成る。同館で10年前にも同様の展覧会が開催され、私はやはり足を運んだ覚えがあるが、10年前と現在とでは抱える環境問題や世相が若干異なる。いま、もっぱら注目されている事柄は海洋プラスチックごみ問題やSDGs、そして新型コロナウイルスだろう。いつの時代も社会に行き詰まりを感じているとき、人々は歴史や伝統に学びを得ようとする。本展は、まさにサステナビリティーのヒントをもらうのに十分な内容であった。

1972年に岡はこんな言葉を残している。「私たちにとって、人間とは何か、生活とは何か、社会とは何かを考えることは、つまりは私たちのこの生をどう包むかという問題だとさえいえるであろう」。「生をどう包むか」とは大袈裟なと思うが、しかし「包」がお腹の胎児が基になった文字と考えれば、決してそうでもない。大切なものを包むという行為自体が、日本人にとって尊いことだったのだ。そんな折り目正しく、清く美しい、日本の伝統パッケージ群を前にして、私は失われつつある価値の大きさを思い知った。伝統パッケージも伝統工芸品と同じで、職人がいなくなれば技術が途絶えてしまう。そこに絶滅危惧を知らせる赤信号が灯っていた。

《卵つと》山形県[撮影:酒井道一/岡秀行『包』(毎日新聞社、1972)所収]

《卵つと》山形県[撮影:酒井道一/岡秀行『包』(毎日新聞社、1972)所収]

※本展の展示物と図版写真は同一のものとは限りません。

《釣瓶鮓》奈良県/釣瓶鮓弥助[撮影:酒井道一/岡秀行『包』(毎日新聞社、1972)所収]

《釣瓶鮓》奈良県/釣瓶鮓弥助[撮影:酒井道一/岡秀行『包』(毎日新聞社、1972)所収]

※本展の展示物と図版写真は同一のものとは限りません。

展示風景 目黒区美術館

展示風景 目黒区美術館

公式サイト:https://mmat.jp/exhibition/archive/2021/20210713-358.html

2021/07/17(土)(杉江あこ)

ルール?展

会期:2021/07/02~2021/11/28

21_21 DESIGN SIGHTギャラリー1&2(※)[東京都]

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、開館時間を短縮。収容率50%以内にて営業。

出来の善し悪しはともかく、世の中にデザインされていないモノやコトがないように、世の中にルールのないモノやコトもないということを改めて実感した。実はこの企画展が発表された当初、「ルール」というテーマに、私はいまひとつピンときていなかった。何となく憲法や法律といった“お堅い”イメージしかなかったからだ。しかし規則やマナー、習慣、自然の法則などもルールの一環と捉えれば、確かにルールは社会や生活の基盤であることに気づかされる。その点でデザインと概念がよく似ていると感じた。

本展でもっともユニークだったのは、ギャラリー1で展示されている来場者参加型の作品《あなたでなければ、誰が?》である。1回につき14人の来場者がステージに上がり、目の前のスクリーンで次々と投げかけられる質問に対して「はい」「いいえ」に分かれて立つというものだ。私が参加した回では、政治や民主主義などに関する質問が続き、即答するのに案外と難しい内容もあった。その後、ほかの参加者の回を見学すると、人間の生死などに関する質問もあった。一問一問の回答直後にこれまでの来場者の回答の統計が表示され、自分が多数派なのか少数派なのかを知らされる。多数決がルールを決める手段のすべてではないが、国会をはじめさまざまな議会や場面で採用されている多数決について考えさせられると同時に、ルールづくりを擬似体験できる作品でもあった。

ダニエル・ヴェッツェル(リミニ・プロトコル)、田中みゆき、小林恵吾(NoRA)×植村遥、萩原俊矢× N sketch Inc.《あなたでなければ、誰が?》

ダニエル・ヴェッツェル(リミニ・プロトコル)、田中みゆき、小林恵吾(NoRA)×植村遥、萩原俊矢× N sketch Inc.《あなたでなければ、誰が?》

そのほかの作品群では、総じてドキュメンタリー映像作品が印象に残った。健常者からは想像もつかない、盲目者が信号を渡る際に頼りにしている“音”の存在、京都市内で観光客らに対して、複雑なバス路線の乗り継ぎ方法を強引かつユーモラスに教えるNPO法人、自分たちらしい結婚のかたちを求めようと話し合いを重ね、独自の契約書を交わす男女、性別も年齢も人種も異なる9人の美容師が手分けしてひとりの女性の髪を切る試みなど、いずれもまったく異なる趣旨の映像だが、そこに介在するのは法には定められていない独自のルールである。そう、ルールは人間の行動様式を決める。新型コロナウイルスの蔓延により、昨年から我々は「新しい生活様式」を強いられるようになった。一昨年までは考えられなかった新しいルールが世の中に急速に定着していく様子をまざまざと味わったではないか。そんないまだからこそ、本展は考えさせられる面が多かった。

田中功起《ひとりの髪を9人の美容師が切る(二度目の試み)》

田中功起《ひとりの髪を9人の美容師が切る(二度目の試み)》

Commissioned by Yerba Buena Center for the Arts, San Francisco

Photo courtesy of the artist, Vitamin Creative Space, Guangzhou and Aoyama Meguro, Tokyo

公式サイト:http://www.2121designsight.jp/program/rule/

2021/07/11(日)(杉江あこ)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)