artscapeレビュー

デザインに関するレビュー/プレビュー

装飾をひもとく~日本橋の建築・再発見~

会期:2020/09/02~2021/02/21

高島屋史料館TOKYO 4階展示室[東京都]

本来、ここはレビューを書く場なのだが、例外的に筆者が監修した展覧会について記したい。コロナ禍のため、高島屋での関連レクチャーが中止となり、展示の意図を説明する機会がないからだ。

もともとは4月末にスタートの予定であり、実は監修を依頼されたのが2月初めだったことから、ほとんど準備期間がなかった。そこで資料を収集するタイプの展示ではなく、すでにあるものを活用できるものは何かと考え、高島屋の建築と日本橋の環境を徹底的に利用することを考えた。そして以前から、高島屋の細部装飾がおもしろいと思っていたので、打ち合わせの際、じっくりと外観と館内を見てまわり、これならいけそうだと確信し、狭い会場だけど、立地を最大限生かすことにした。すなわち、会場の外に出るとオリジナルの建築群がいっぱいあるわけで、それを観察するための展示と位置づけたのである。

「装飾をひもとく」展、会場風景

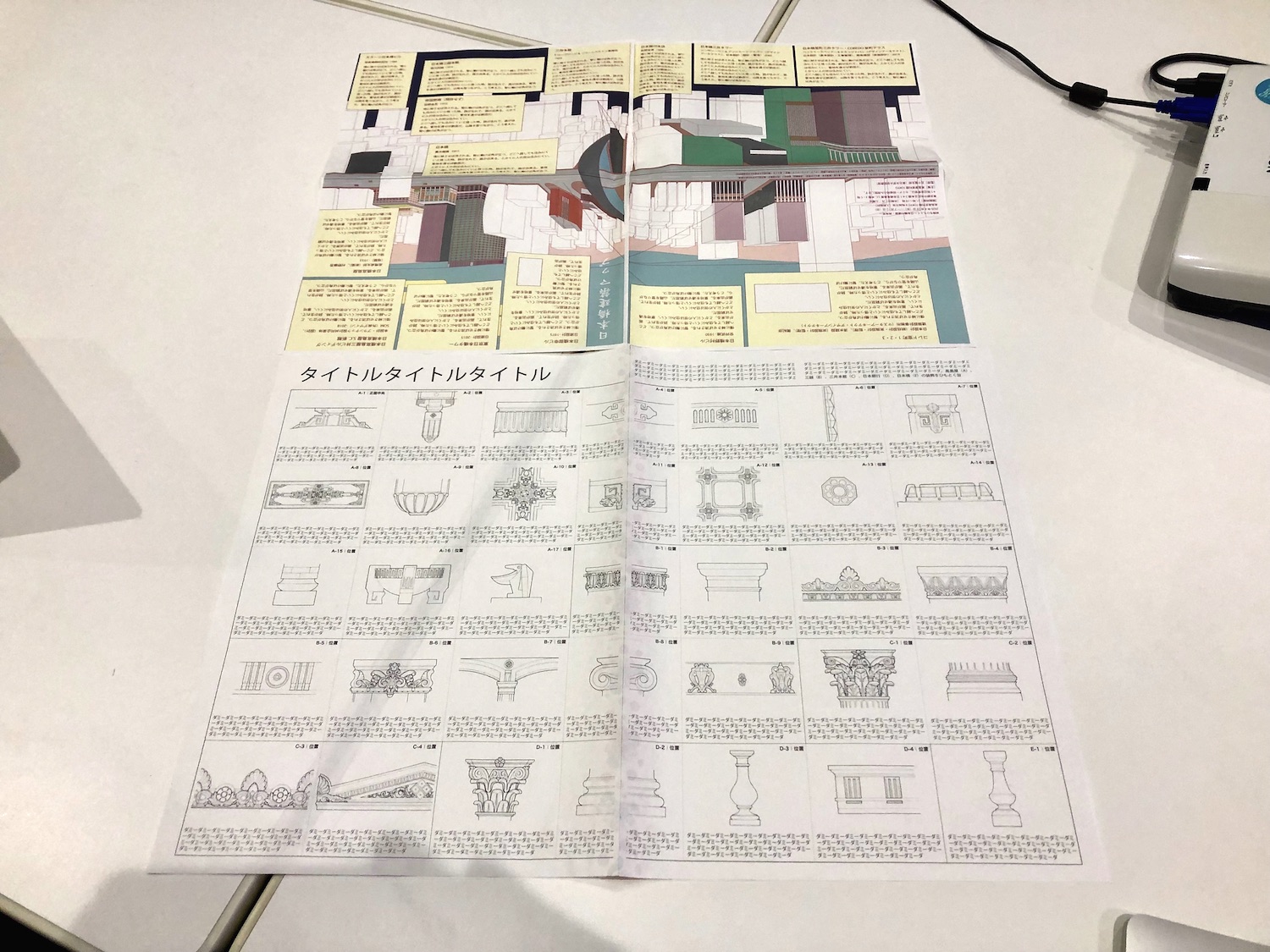

ここから必然的に「日本橋建築MAP」を配布することをすぐに決め、エリアはシンプルに中央通り沿いとし、表面に位置関係と近現代建築の概要を(グラフィックは菊池奈々が担当)、裏面に装飾の解説(イラストの作画は周エイキ)を入れることにした。なお、会場の建築模型は、すでに解体され、街には存在しない《旧帝国製麻ビル》だけであり、それ以外の写真で紹介された建築はすべて、街を歩けば実物を見ることができる。建築展は、美術展と違い、実物を展示できないというジレンマを抱えているが、この形式ならば、鑑賞者のストレスにならないだろう。

会場で配布した「日本橋建築MAP」のスタディ(表裏)

《旧帝国製麻ビル》模型

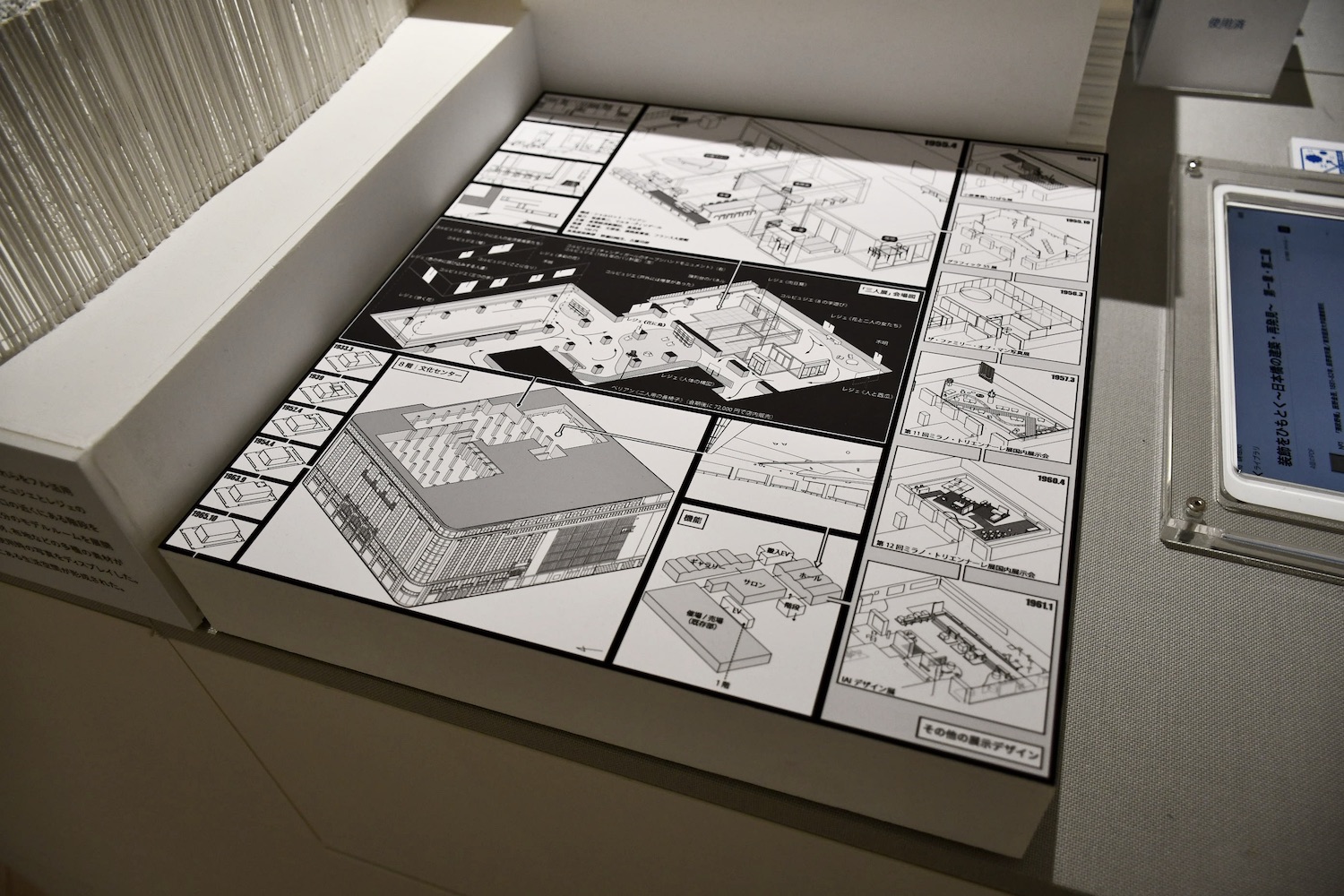

イントロダクションでは、日本橋の界隈は古典主義系の近代建築がよく保存されていることから、東京オリンピック2020(延期になってしまったが)にひっかけて、いずれもギリシャから始まり、日本にもたらされたものという説明を加えた。展示の全体構成は、以下の通り。第1章「様式の受容」は、《日本銀行》と《三井本館》を軸に、古典主義とは何かを細部から紹介する(菅野裕子担当)。ちなみにこのパートでは、《日本銀行》とダブリンの《アイルランド国立図書館》の類似が初めて指摘されたという意味でも興味深い。第2章「和風の融合」と第3章「現代への継承」では、前者で《高島屋》、《三越》、《日本橋》、後者で《高島屋新館》、《スターツ日本橋ビル》、《日本橋御幸ビル》、《コレド室町》の開発などを分析する(五十嵐担当)。そして第4章は、時間軸をさかのぼり、百貨店内の仮設建築として、1950年代に高島屋で開催された建築・生活系の展覧会(当時、丹下健三や清家清も会場設計をした)を紹介し、 坂倉準三がデザインした「巴里1955年:芸術の綜合への提案─ル・コルビュジエ、レジェ、ペリアン三人展」(1955)の会場模型を東北大の五十嵐研で制作した(百貨店の展覧会を研究している菊地尊也担当)。

第1章「様式の受容」より

奥の壁は第3章「現代への継承」。手前は第4章の過去の展覧会の冊子

高島屋の過去の展覧会会場デザイン

かつて高島屋で開催された「巴里1955年:芸術の綜合への提案─ル・コルビュジエ、レジェ、ペリアン三人展」の会場模型

さて、これが本当の狙いなのだが、以前から筆者は、近代建築の展覧会やガイドブックが、しばしば「~様式」という説明で終わり、むしろ建築家の人間的エピソードが多めだったので、そうではない見せ方ができるのでは、と考えていた。つまり、モノそのものに語らせる展示ができるのではないか、と。実際、様式のラベルをはることで思考停止してしまうというか、世間に流通している説明も誤用が多く認められる。そこで十分な数の写真を使いながら、様式の向こう側にある細部を、本場の建築と比較しながら、高い解像度で観察し、装飾から考えること。美術史ならば、「ディスクリプション」という作品記述にあたるものだが、近代建築ではあまりそれが十分になされていないと思ったのが、本展を企画した意図である。

とはいえ、ここまで極端に細部と装飾にフォーカスしてどうなるかと思っていたのだが、フタを開けてみると、むしろそれを面白がる人が多いことが判明した。来場者は想像以上に多く、受付で図録を販売していないのかと質問する人も少なくない。昨年、筆者が監修した「インポッシブル・アーキテクチャー」展も当初、こんなマニアックな企画は一部の建築ファンしか見ないと思っていたら、SFやアニメ、ユートピア文学なども好む、意外に幅広い受容層があったことと共通する現象なのかもしれない。

公式サイト:https://www.takashimaya.co.jp/shiryokan/tokyo/

2020/09/02(水)(五十嵐太郎)

ライフ・イズ・カラフル! 未来をデザインする男 ピエール・カルダン

会期:2020/10/02〜

Bunkamuraル・シネマ、ヒューマントラストシネマ有楽町、新宿武蔵野館ほか全国公開[東京都ほか]

「世界でもっとも知られたフランス人」といった発言が本作のなかで聞かれたが、あながちそれは嘘ではないと思う。誰かと言えば、ピエール・カルダンである。日本をはじめ世界中で、ファッションに疎い人でも多くの人々がその名を知っている。なぜならピエール・カルダンはライセンスビジネスでもっとも成功したファッションブランドだからだ。現在、それは世界110カ国で展開されているという。それまで誰も手を出さなかったライセンスビジネスを初めて導入したことから、関係者からは「パンドラの匣を開けた」とも揶揄される。しかしその後、多くのファッションブランドが後塵を拝す結果となるのだ。

©House of Cardin - The Ebersole Hughes Company

©House of Cardin - The Ebersole Hughes Company

本作は、2020年にブランド創立70周年を迎えるピエール・カルダンの伝記的ドキュメンタリーで、過去の記録映像やさまざまな関係者からの独白によって構成されている。ピエール・カルダンの明るくポップな世界観に沿うように、映像のテンポも非常に小気味いい。かつてデザインチームの一員だったジャン=ポール・ゴルチエや、インテリアデザインとプロダクトデザインを担当したフィリップ・スタルクといったいまや大御所のデザイナーから、ナオミ・キャンベルやシャロン・ストーンらトップモデルや女優、そして日本からは森英恵や桂由美、高田賢三らがインタビューに答える。なんやかやとピエール・カルダンは周囲から愛された人物だったことが浮かび上がる。

©House of Cardin - The Ebersole Hughes Company

©House of Cardin - The Ebersole Hughes Company

物心がついた頃から私にとって、ピエール・カルダンといえばタオルに付いたロゴだった。そのイメージがずっと刷り込まれ、今日に至っている。だから「モードを民主化した天才デザイナー」とキャッチコピーにあるが、どちらかと言うと「大衆化」の表現の方がぴったりくるのではないか。いずれにしろピエール・カルダンが「私の目標は一般の人の服を作ることだ」と宣言し、プレタポルテで功績を残したことは大きい。ライセンスビジネスによりブランドが大衆化されすぎて、真のファッション性を私はよく理解していなかったが、ピエール・カルダンを象徴するコスモコール(宇宙服)ルックは未来的で、斬新で、ややユニセックスで、いま改めて見てもおしゃれである。LVMHなどの巨大コングロマリットとはまったく異なる手法で、ファッションの楽しさを大衆に与えたことはもっと賞賛されるべきだろう。

©House of Cardin - The Ebersole Hughes Company

©House of Cardin - The Ebersole Hughes Company

公式サイト:https://colorful-cardin.com

2020/08/25(火)(杉江あこ)

特別企画 和巧絶佳展 令和時代の超工芸

会期:2020/07/18~2020/09/22

パナソニック汐留美術館[東京都]

フランスを中心に欧州では、近年、工芸作家によるアート運動というべき「ファインクラフト」運動が起こっている。工芸作家が素材の持ち味を生かしながら、自身の技を発揮し、アートとして鑑賞に耐える作品を発表しているのだ。その流行が日本にもじわじわと押し寄せている印象を受ける。個人的な話で恐縮だが、私も日本の工芸応援運動としてクラウドファンディング「異彩!超絶!!のジャパンクラフト」のプロデュース事業を昨年末より始め、それなりに手応えを感じてきた。本展ではまさにそんなファインクラフトと呼ぶべき素晴らしい工芸作品が観られた。

見附正康《無題》2019 オオタファインアーツ ©Masayasu Mitsuke; Courtesy of Ota Fine Arts

見附正康《無題》2019 オオタファインアーツ ©Masayasu Mitsuke; Courtesy of Ota Fine Arts

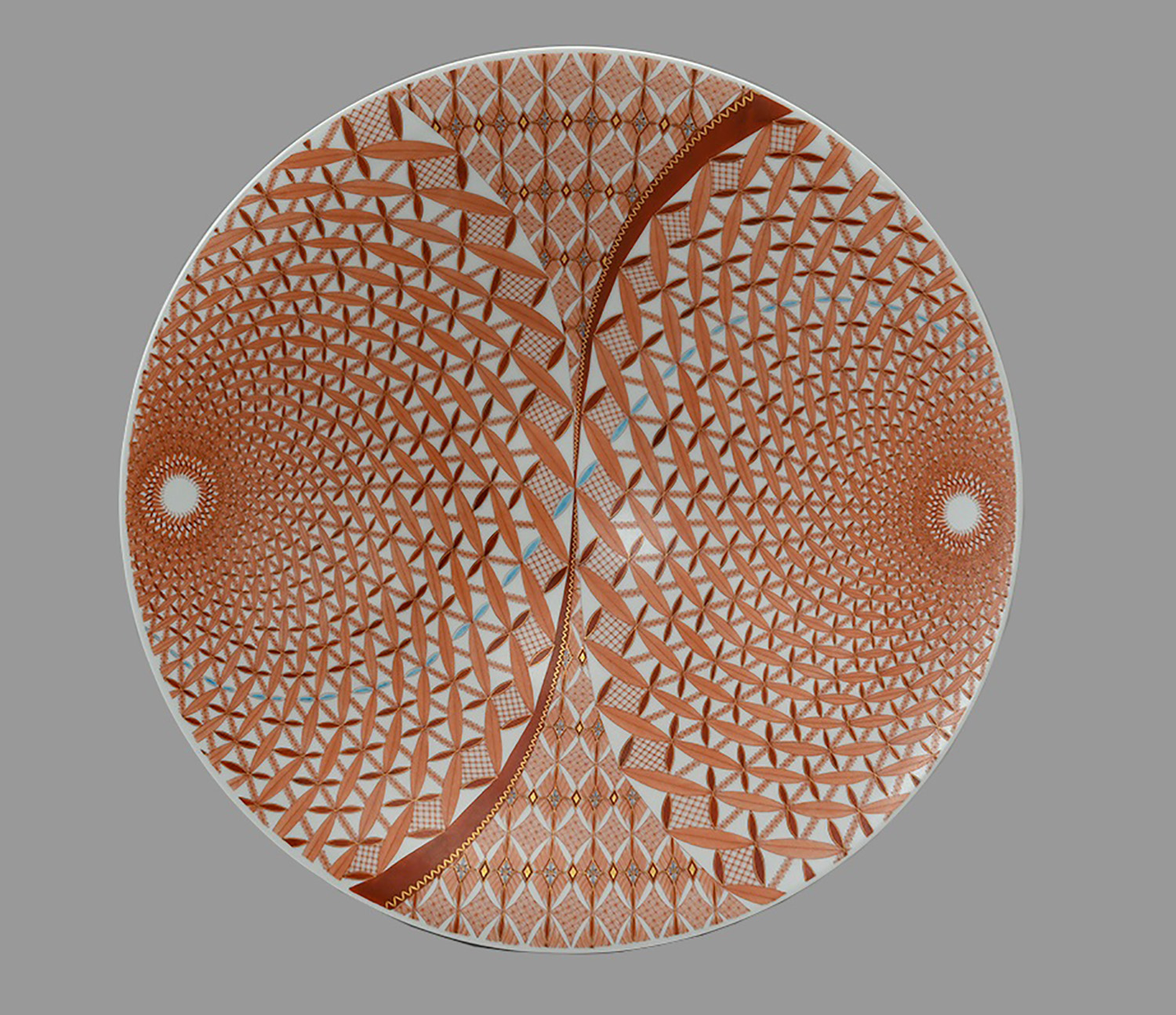

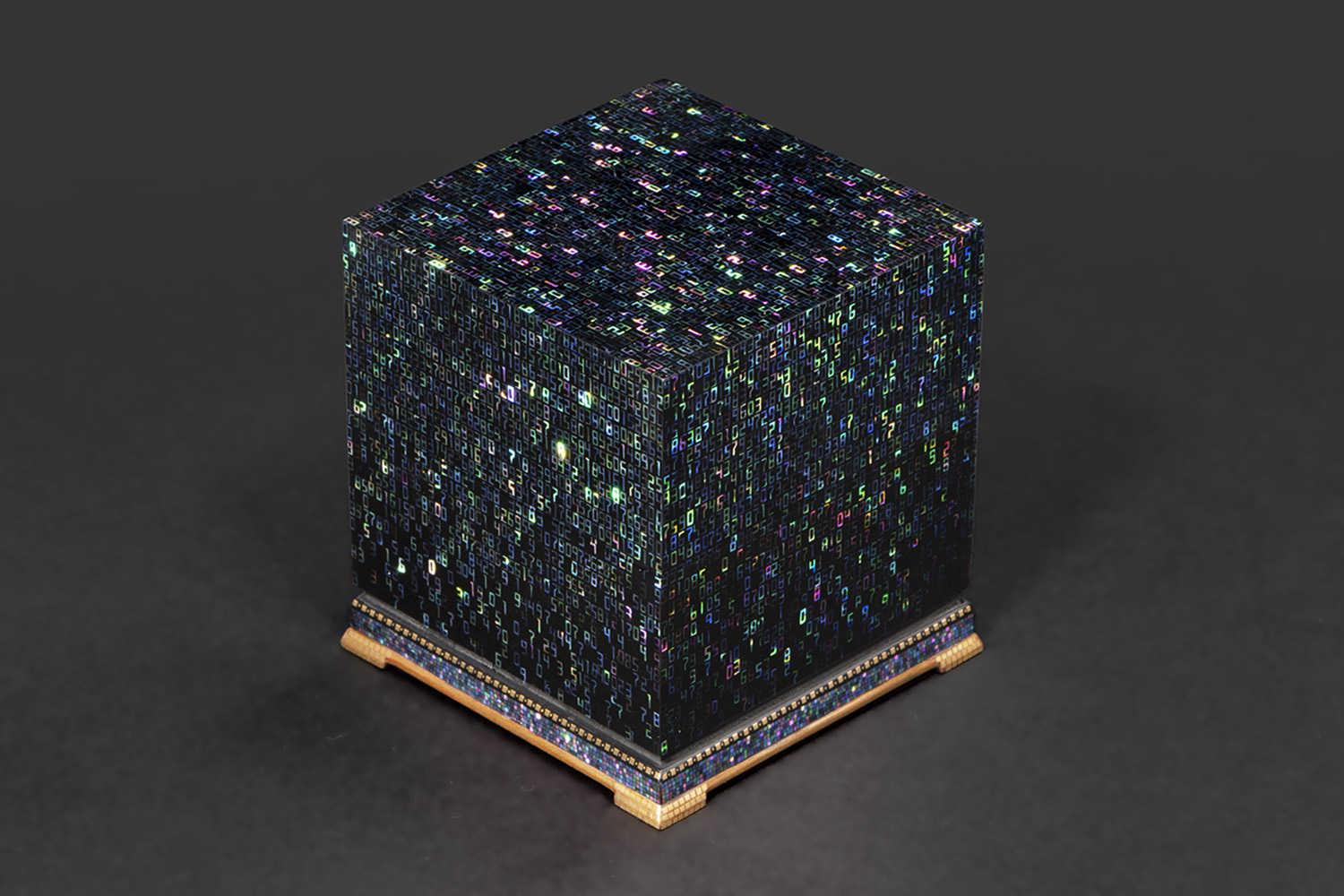

本展タイトル「和巧絶佳」という言葉は、日本の工芸作品に見られる三つの傾向を表わしているという。ひとつは日本の伝統文化の価値を問い直す「和」の美、ひとつは手わざの極致に挑む「巧」の美、ひとつは工芸素材の美の可能性を探る「絶佳」。やはり伝統文化に根ざしつつも、伝統工芸を越える技と素材がキーワードとなっている。鑑賞中はいろいろな作品に目を奪われ、ため息が洩れた。例えば九谷焼の赤絵細描の技法を用いて、独自の幾何学文様を施す見附正康の作品には圧倒された。大きな器に大胆な構図を描きながら、目を凝らして見ると1ミリ幅の中に何本もの線を描いていることがわかる。その作業工程を想像するだけで気が遠くなりそうだ。また、特殊な積層絵画という技法を用いた深堀隆介の作品も面白かった。透明エポキシ樹脂の表面にアクリル絵具で金魚を少しずつ描き、それを層状に重ねることで、まるで水中に金魚が泳いでいるかのような立体感とリアリティーをつくり出している。螺鈿の技法を用いて現代的な作品を生み出す池田晃将の作品にも感心した。彼はアニメやサブカルチャー、コンピューターグラフィックスなどに影響を強く受けたと解説があり、それゆえに螺鈿で表現したのはデジタル数字である。素材となる貝殻をレーザー加工で一つひとつ切り出し、漆塗りした立方体の箱にキラキラと輝く数字を精密に集積させた様子は、まるでSF映画「マトリックス」をも思わせる未来感やデジタル感にあふれている。伝統工芸の技法でここまで振り切れるとは! 日本の工芸の未来に希望を見た思いがした。

深堀隆介《四つの桶》2009 台湾南投毓繡美術館、台湾

深堀隆介《四つの桶》2009 台湾南投毓繡美術館、台湾

池田晃将《電光十進玉箱》2019 個人蔵

池田晃将《電光十進玉箱》2019 個人蔵

公式サイト:https://panasonic.co.jp/ls/museum/exhibition/20/200718/

※画像写真の無断転載を禁じます。

2020/08/24(月)(杉江あこ)

日本・チェコ交流100周年 チェコ・デザイン100年の旅

会期:2020/07/31~2020/09/22

神奈川県立近代美術館 葉山[神奈川県]

チェコ、正しくはチェコ共和国のことを私はほとんど知らない。つい先日まで国名をチェコスロバキアだと思い込んでいたほどで、1993年にチェコとスロバキアに分離したという歴史さえよくわかっていなかった。首都がプラハと聞いて、観光都市のイメージが少しだけ湧いたくらいだ。そんな私がチェコのデザイン史を何の予備知識もなく鑑賞した。

まず第1章の「1900年:アール・ヌーヴォー 生命力と自然のかたち」を観て、驚いた。確かにアール・ヌーヴォーは19世紀後半から20世紀初頭にかけて欧州全体で流行した様式なのだろうと思っていたが、展示されていたポスターがアルフォンス・ミュシャの作品だったからだ。ミュシャはフランス人じゃなかったのか。本展の図録に掲載された記事にも、「ミュシャはあまりにも見事にパリの環境に溶け込んだため、(中略)大衆の多くはしばしば彼をフランス人と誤って認識することがあった」とあり、同じように誤解していた人が多いことを知る。ともかくアール・ヌーヴォーの「顔」とも言える流麗なイラストレーション広告を築いた功績は大きく、ここからチェコのデザイン史が始まったのだとすると、同国のデザイン水準の高さを思い知った。そしてキュビズム、アール・デコと、やはり欧州で流行した様式が続く。1930年代になるとシンプルかつ機能主義の理念が広まる。言うまでもなく、これはドイツの造形学校バウハウスの影響を受けたもので、工業化の時代がやってくる。

アルフォンス・ミュシャ《ジスモンダ》1894

アルフォンス・ミュシャ《ジスモンダ》1894

チェコ国立プラハ工芸美術館蔵 Collection of The Museum of Decorative Arts in Prague

しかし1940年代になると一変。なぜなら1939年にドイツに占領された後、第二次世界大戦へと突入するからだ。国内で民族運動が激化したことから伝統的な工芸や民芸が再注目され、また戦時中に適切な材料が手に入らないという深刻な問題から、藁や植物繊維、木などの天然素材が再発見された。そして戦後は社会主義共和国となり、影響下にあったソ連の歴史的様式がデザインにおいても奨励されるが、1950年代後半からはそうした状況は薄れ、ようやく本来の自由な創造性が発揮されるようになる。しかし1968年に起こった民主主義改革「プラハの春」にソ連が警戒し、ワルシャワ条約機構軍がプラハに侵攻。そのため20年間、同国は閉ざされた時代を送ることになってしまう。こうして歴史を追って見てみると、チェコは他国に占領、侵攻された時代がたびたびあったにもかかわらず、国民性なのか、一貫して堅実で洗練されたものづくりが行なわれてきたことがわかる。外務省のサイトによると、現在のチェコの主要産業が、自動車をはじめとする機械工業、化学工業、観光業とあるので、やはりものづくりが得意なのだろう。本展を通して知ったチェコの姿には、我々日本人も共感できる要素がたくさんあった。

ヤロスラフ・イェジェク、ロイヤル・ドゥクス社 ボウルセット 1958頃

ヤロスラフ・イェジェク、ロイヤル・ドゥクス社 ボウルセット 1958頃

チェコ国立プラハ工芸美術館蔵 Collection of The Museum of Decorative Arts in Prague

ランプ 1940年代

ランプ 1940年代

チェコ国立プラハ工芸美術館蔵 Collection of The Museum of Decorative Arts in Prague

公式サイト:http://www.moma.pref.kanagawa.jp/exhibition/2020_czechdesign

2020/08/22(土)(杉江あこ)

祈りの花瓶展2020─ナガサキを忘れない

会期:2020/08/08~2020/08/23

ブックカフェ&ギャラリーCOYAMA[東京都]

毎年8月は、日本人が戦争についてもっとも考える時期だろう。8月6日が広島原爆の日、8月9日が長崎原爆の日、そして8月15日が終戦記念日と続くからだ。テレビや映画、漫画などのメディアを通して、私もそうした空気をずっと感じてきたつもりだが、しかし広島や長崎出身の人々が子どもの頃から受けてきた平和教育からすると、それは比ではないらしい。「Vase to Pray Project」というアートプロジェクトを立ち上げ、本展を企画した毎熊那々恵は、長崎で生まれ育ち、進学のため2014年に上京したデザイナーだ。東京で初めて夏を迎えた際、8月9日に黙祷のサイレンが鳴らないことや、立ち止まって黙祷する人がいないこと、テレビで放送される原爆についての情報量の少なさなどに違和感を覚え、危機感を感じたという。

そこで彼女がプロジェクトの象徴としてつくったのが「祈りの花瓶」である。長崎原爆資料館に保管されている、原爆の熱風でグニャグニャに変形した瓶を3Dスキャンし、そのデータを基に地元長崎の波佐見焼で精密に形を再現し、白磁の花瓶として生まれ変わらせた。本展では展示台に46個の「祈りの花瓶」が整然と並び、来場者がそれに花を手向けられるようになっていた。46個だったのは、長崎以外の都道府県の数ということ? なんて憶測を巡らせながら、私も花をそっと挿す。

原爆の恐ろしさをいかに伝えるか。原爆資料館などでの展示や原爆体験の語り継ぎ、メディアでの報道など、これまであらゆる方法が取られてきたが、アートとして伝えるということはあまり行なわれてこなかった。その点で「Vase to Pray Project」には新しさを感じたし、希望を感じた。一見、つるりとした白磁の花瓶は美しいし、ユニークな形で見る者を惹きつける。しかしそれが2000〜4000℃の熱風で一瞬にして歪んだことを想像すると(想像も及ばないけれど)ゾッとするのである。会場の壁面に貼られたポスターにはこうメッセージがあった。「人があやまちを繰り返すのは、それを忘れたとき」。そう、広島や長崎で幾世代にもわたって必死に平和教育が受け継がれている理由は、このひと言に尽きるのではないか。2020年代、アートが原爆を伝える時代がやってきた。

公式サイト:https://vtp.jp/1

2020/08/22(土)(杉江あこ)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)