artscapeレビュー

2020年07月15日号のレビュー/プレビュー

dracom『STAY WITH ROOM』

会期:2020/04/11〜

『STAY WITH ROOM』はdracomによる音声作品。2020年6月までに【Prologue】、【1】、【2】、【3】の4本とdracomのリーダー筒井潤ソロ名義での特別編『ずっと、いたんだよ』が公開されている。この作品の面白さについては出オチ的な側面も強いので、レビューの続きを読む前にぜひ作品本編を鑑賞していただきたい。【Prologue】は約6分と短め、もっとも長い特別編でも約13分となっている。

タイトルが示唆する通り、『STAY WITH ROOM』はステイホームが叫ばれるなか、「部屋にいること」そのものに焦点をあてた作品だ。5本の作品はいずれもYouTubeで公開されていて、本編が始まる前には「スピーカーを使用した、微かに聴こえるほどの小音量」と「フルスクリーン再生」が推奨する鑑賞方法であるとの注意書きが表示される。音声作品であるにもかかわらず「フルスクリーン再生」が推奨されているのは、ディスプレイがオフになっているかのような状態をつくり出すためだろう。タイトルが表示されると画面はゆっくりと溶暗し、以降、画面は黒一色となる。

「こっち見て」「こっちこっち」「こっちだって」「わからない?」と囁く声はまるで鑑賞者である私のことを知っているかのような口ぶり。「たまにはこっちを見て」というその何者かの正体は「あなたの部屋」だ。【Prologue】は「見てくれてない」「だからたまには見て」という部屋がしばしの沈黙の後、「ちゃんと見てる?」と再び問いかけるところで終わる。

部屋が語りかけてくるというワンアイデアが作品として成立するのは、ユーモラスな語り口とアイデアをシリーズとして転がす機知のなせるワザだろう。そこにはしかし部屋の存在論とでも呼ぶべき哲学的(?)問いも孕まれている。【1】の冒頭は【Prologue】のラストを反復するように始まるのだが、「見て、じーっと、部屋を」という言葉に従って自室を眺めていた私は続く「違う、こっちじゃない」「それは壁」という言葉で思わず笑ってしまった。なるほど確かに私が見ていたのは壁だった。しかしそれでは「部屋を見る」とはいかなることか。部屋の内部にいながらにしてそれは可能なことだろうか。

オンラインを使って演劇を成立させようとするとき、鍵となるのは観客の想像力だろう。いかなるかたちであれ、観客が作品を鑑賞している現実だけはリアルタイム=生のものであり、そこに演劇を立ち上げる契機がある。『STAY WITH ROOM』はパソコンのディスプレイがオフになっている状態を擬態しつつ「声」だけを聞かせることで、観客のいる部屋を「俳優」に仕立て上げる。このとき部屋は俳優であると同時に劇場でもあるわけだ。

だが、「違う」「それは壁」という「部屋」の言葉は観客の想像力をはぐらかす。生真面目な観客は、それが「演劇」的なものだとわかっているからこそ、聞こえてくる言葉を「部屋」が語るそれとして受け取ろうとするだろう。だが、「私が見ているこの部屋が語っているのだ」という観客の想像は、部屋の「違う」「それは壁」という言葉で否定されてしまう。つまり声は、観客が想定していたのとは違うところから聞こえてきているのだということになる。ここには何か、単に部屋が語っているのだと想像するのとは違う、よりいっそう演劇的なものがありはしないだろうか。

公式サイト:http://dracom-pag.org/

dracom『STAY WITH ROOM【Prologue】』:https://www.youtube.com/watch?v=iSaFRU4PKO4

2020/05/10(日)(山﨑健太)

ゲッコーパレード『(タイトルなし)』

会期:2020/05/25~2020/05/31ごろ

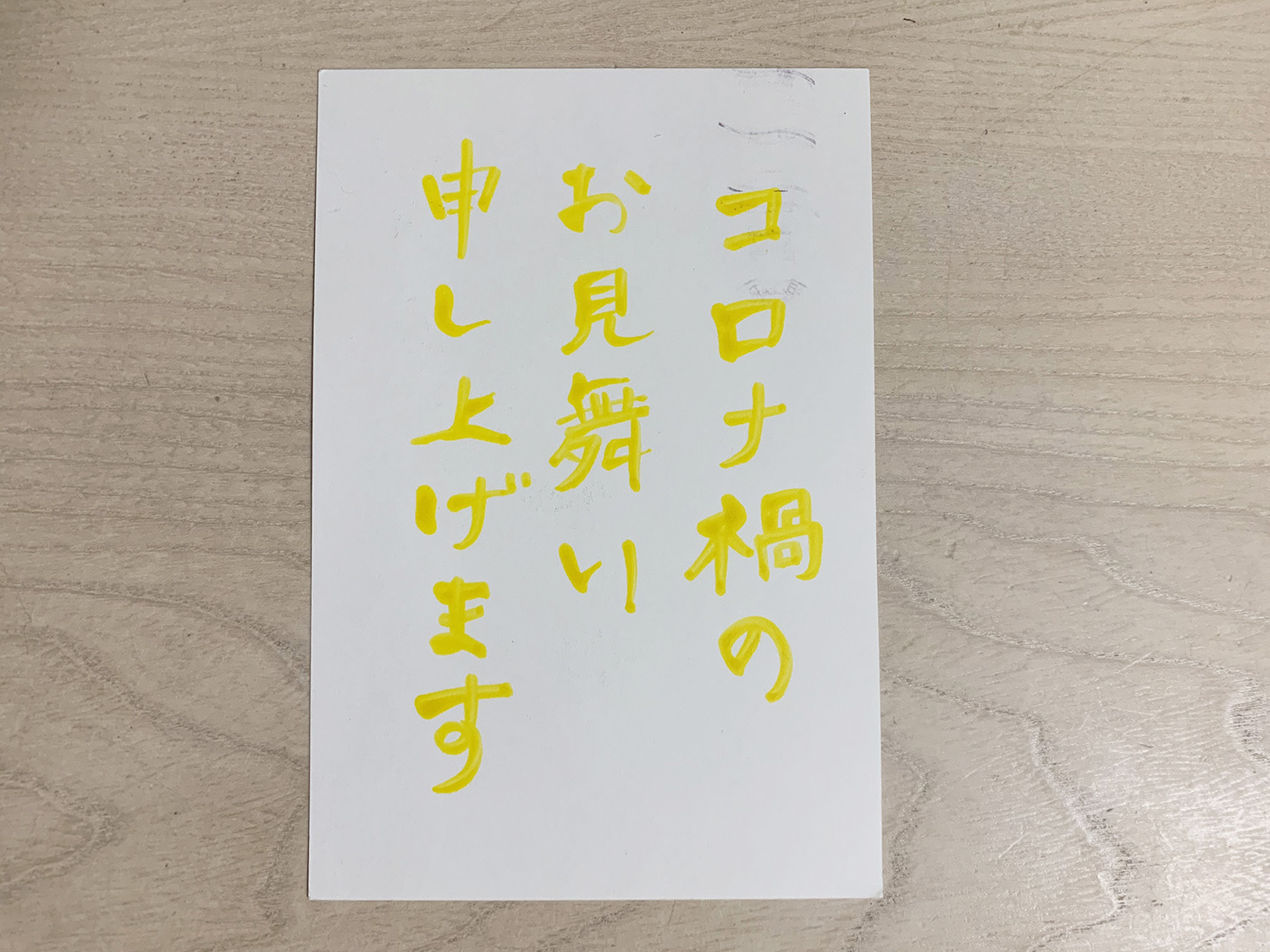

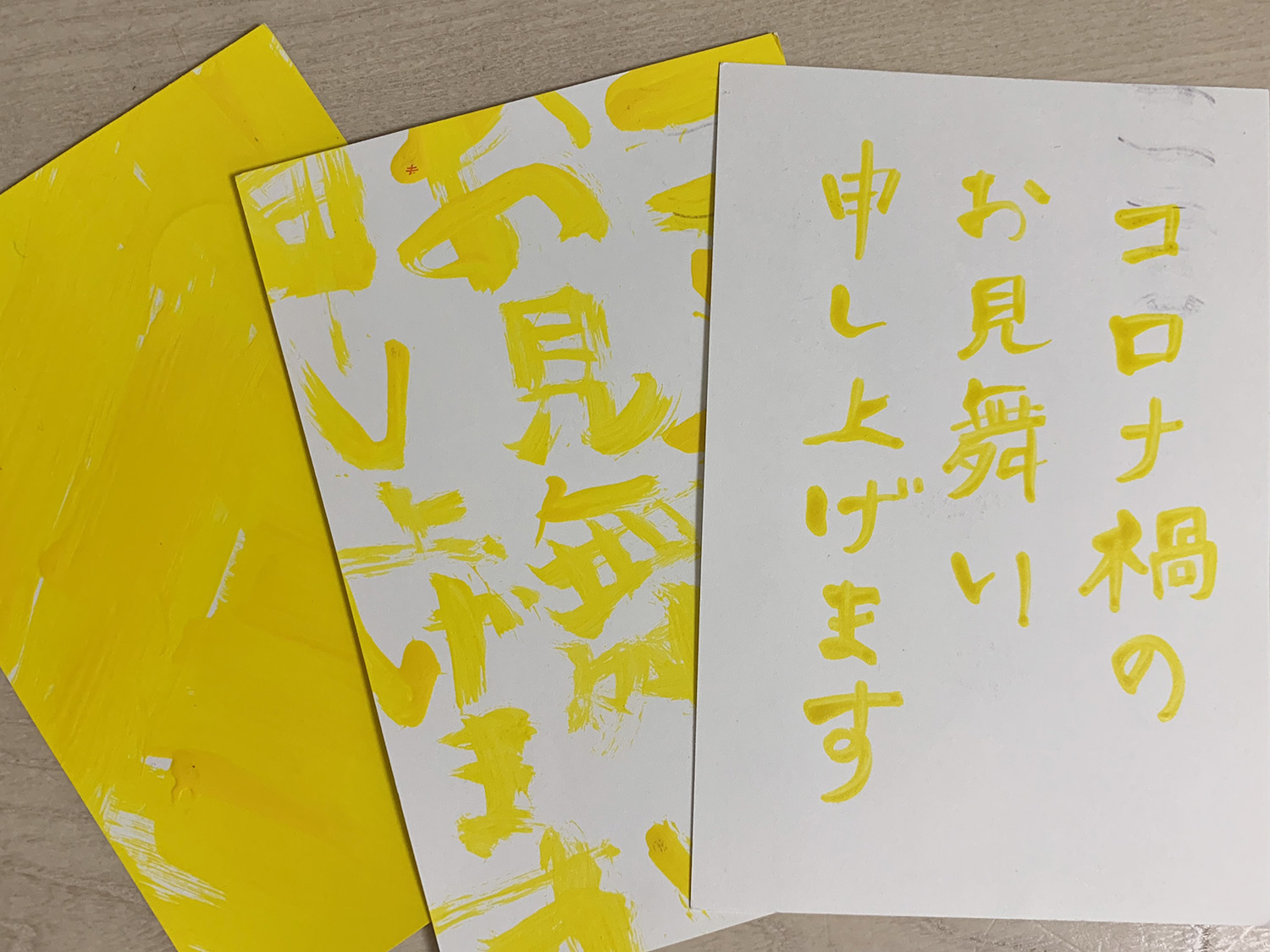

「コロナ禍のお見舞い申し上げます」。5月某日、郵便受けに届いた一通のハガキにはどぎついイエローのインクでこう書かれていた。差出人はゲッコーパレード。「現在のように人が集まることができない、演劇の上演という文化活動が休止する時期に行う新たな活動の軸」としての「最初の一歩となる小さな作品」がこのハガキということらしい。ウェブ上のフォームから申し込むと自宅(など)にこの作品が届くシステムだ。手元に届く数日前からTwitterの私のタイムラインにはすでにこの作品を手にしたらしき人の感想がちらほら見られ、しかしそれらは押し並べて不穏なものだった。実際、届いたハガキの文面は定型的な「お見舞い」でありながら、イエローのインクは狂気じみていて、不気味以外の何物でもない。どことなく不幸の手紙を思わせさえする。

作品の申し込みに対する返信メールには「届いた作品の写真や映像をアップロードすることはお控えください」と書かれていて、私の見た範囲ではそれは律儀に守られていた。一方で「この小さな作品の説明や感想などをSNS等に投稿いただけるとありがたいです」とも書かれており、おそらくは作品が届くのが遅い方だった私は、タイムラインを通して得体の知れない何かが「近づいて」くる気配だけを感じる数日間を過ごしたのだった。

そしてそれは実際に近づいてくることになる。数日後、二通目のハガキ。文面はまったく同じ。しかし文字は紙面いっぱいに書きつけられ余白は消失している。ある箇所には盛り上がって見えるほどにインクが塗り付けられ、ある箇所では筆の毛先が感じられるほどインクが掠れている。見た目からして明らかに逸脱している。そして三通目。半ば予感していた通り、それは黄色一色に塗り潰されていた。

文字通り(いや、もはや文字はないのだが)意味不明な黄色い平面と化したハガキを見ながら私が思い出したのは「メリーさんの電話」という都市伝説だ。メリーという人形を捨てた少女に電話がかかってくる。「私メリーさん。いま、ゴミ捨て場にいるの」。その後も電話は繰り返しかかってきて、そのたびに彼女は近づいてきている。最後の電話で告げられるのは「私メリーさん。いま、あなたの後ろにいるの」という言葉だ。近づくことが忌避される時期に企まれた、近づく恐怖(?)の上演。

ところで、最後のハガキの表面にはQRコードが付されていて、ゲッコーパレードからのコメントにアクセスできるようになっている。そこで明かされるのは、作品に「明確な違いを持つ幾つかの種類が存在」するという事実だ。劇場で観客として演劇を観る場合、少なくとも同じ回の客席に座るほかの観客と私は同じ作品を観ていて、そのことを疑うことはない。だが、劇場に行くことができない状況下での演劇的試みの多くは、観客それぞれの自宅で鑑賞されることを前提としている。このとき、私はほかの観客と本当に同じ作品を観ていると言い切れるのだろうか。私はネタバラシの文章を読むまで、てっきりほかの「観客」にも同じハガキが届いているものと思い込んでいた。

ちなみに知人によると、赤いインクでメッセージが書かれているバージョンが存在しているらしい。真っ赤に塗りつぶされたハガキを郵便受けに発見するところを想像し、黄色でよかったとほっとするような、惜しくもあるような。

最後の一通がアベノマスクと同じ日に届いたのは出来すぎだった。

公式サイト:https://geckoparade.com/

関連記事

ゲッコーパレード『ぼくらは生れ変わった木の葉のように』│ 山﨑健太:artscapeレビュー(2020年03月01日号)

ゲッコーパレード『リンドバークたちの飛行』│ 山﨑健太:artscapeレビュー(2017年12月15日号)

2020/06/02(火)(山﨑健太)

『囚われた国家』『ライト・オブ・マイ・ライフ』『CURED/キュアード』

営業を再開したばかりのキノシネマ横浜(みなとみらい)にて、立て続けに3本の映画を鑑賞した。いずれもコロナ禍の現状を連想させるもので、偶然ではなく、三部作とでもいうべき見事な上映セレクションのように思えた。

ルパート・ワイアット監督の『囚われた国家』は、地球外生命体に統治されるシカゴを舞台としている。これはSFの外形を借りているが、いわゆる「人vsエイリアン」が戦う典型的な構図ではなく、エイリアンに隷従する人間が営むハイテク超監視社会に抵抗するレジスタンスの物語だった。あまり派手なシーンはなく、ハイライトはスタジアムでのテロ計画だろう。しかし、そこで終わらない、どんでん返しも用意されている。コロナ禍において明るい管理社会が要望される今にふさわしい作品だ。

1000円という特別料金が設定された映画『ライト・オブ・マイ・ライフ』は、もっとストレートに疫病が設定に使われていた。これは女性のみがほとんど死んでいくパンデミックの後、女性狩りから逃れるため、娘を息子と偽りながら、人が多い都市を避けて、親子がサバイバルを続けるという作品である。人類は絶滅こそしないが、倫理観を失い、荒廃した世界が描かれる。もっとも、疫病そのものがテーマではなく、特殊状況における父と娘の成長物語だった。ゆっくりとしたテンポの映画だが、最大の危機を迎えた後の二人の表情が印象深かった。

3本目の映画『CURED/キュアード』は特に傑作だった。凶暴化するウイルスへの特効薬が完成し、75%の感染者を治癒するものの、人を襲っていた記憶は残り(それゆえに、主人公は兄を殺したという罪の意識から悩み、苦しむ)、25%は回復しないままとなるポスト・パンデミックの世界である。出尽くしたようなゾンビ映画のジャンルにおいて、こういう鮮やかな切口があるのかと感心させられた。興味深いのは、非感染者と社会復帰する治癒者のあいだに、残酷な差別が生じること。さらに非治癒者に関しては、人間として扱うべきか、殺すべきか、という議論が巻き起こる。新型コロナウイルスも、医療従事者、治癒者、感染が多い地域の人間に対する差別や偏見をもたらした。すなわち、『CURED』の形式はゾンビものだが、今に通じる人間性を問うている。

『囚われた国家』公式サイト:https://www.captive-state.jp/

『ライト・オブ・マイ・ライフ』公式サイト:https://kinocinema.jp/minatomirai/movie/movie-detail/140

『CURED/キュアード』公式サイト:http://cured-movie.jp/

2020/06/04(木)(五十嵐太郎)

江本弘 オンライン・レクチャー

会期:2020/06/04

東日本大震災で東北大の建築棟が大破し、しばらく教室や研究室がまったく使えなくなったとき、教員と学生さえいれば教育は維持できると考え、漂流教室と銘打って、建築家が設計した住宅やシェアハウスなど、さまざまな場所で実験的にゼミを開催した。しかし、今回のコロナ禍は建物に被害を与えない代わりに、人が集まることを困難にしている。その結果、大学では講義、ゼミ、委員会など、あらゆる活動がオンライン化した。

奇妙なのは、近くの学生とはリアルで会えないが、海外滞在中の在学生や日本に戻れない留学生など、遠くにいる学生は参加しやすくなったこと。そこで今回は東京や海外で働いているOB、OGに声がけし、毎週のゼミの後、ミニ・レクチャーのシリーズを始めた。また助教の市川紘司が主宰する五十嵐研のサブ・ゼミでも、「建築概念の受容と変質」、「表象と建築」、「都市の読み方」といったテーマを設定し、それぞれの内容にあわせて、江本弘、本田晃子、石榑督和らの若手の研究者によるオンライン・レクチャーを企画している。

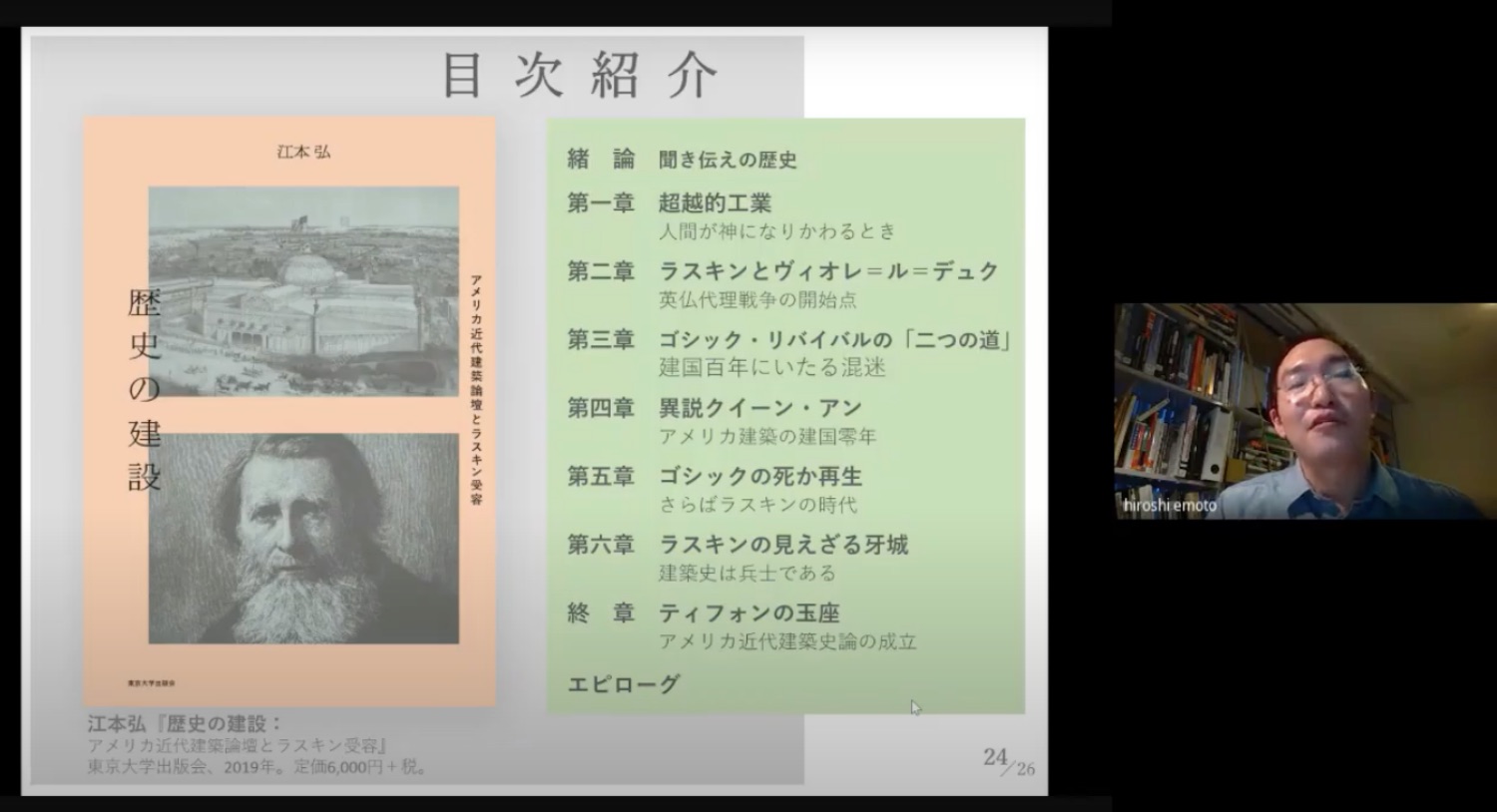

第1回目は、江本弘のレクチャーだった。彼は立原道造の卒業論文から出発し、そこからジョン・ラスキンの受容をめぐる研究に展開し、アメリカなどの海外で調査した経緯を語ってくれた。興味深いのは、対象そのものへの価値判断をせず、ひたすらその受容を追いかけていくこと。もちろん、井上章一も1980年代以降、桂離宮や法隆寺に対し、こうした手法のメタ建築史を試み、ポストモダン的、もしくは構造主義風とでもいうべき相対化を行なったが、井上の場合、つむじ曲がりの性格をベースにしていたのに対し、江本はそういう感じではない。

筆者は彼の著作『歴史の建設:アメリカ近代建築論壇とラスキン受容』(東京大学出版会、2019)の書評を『東京人』に寄稿した際、江本がどうやって膨大な資料を収集したのかと不思議に思っていたが、謎が解けた。データベース化された文献資料を徹底的に活用し、きわめて効率的に調査していた。まさに現代の情報環境が可能にした研究だった。現在は建築における「シブイ」や「ジャポニカ」などの概念に注目しているという。日本国内の言説に閉じず、国際的な流通を調査している点も、新しい世代の建築史家として高く評価できるだろう。

江本弘によるオンライン・レクチャーの模様

2020/06/04(木) (五十嵐太郎)

渡辺篤「修復のモニュメント」

会期:2020/06/01~2020/07/26

BankART SILK[神奈川県]

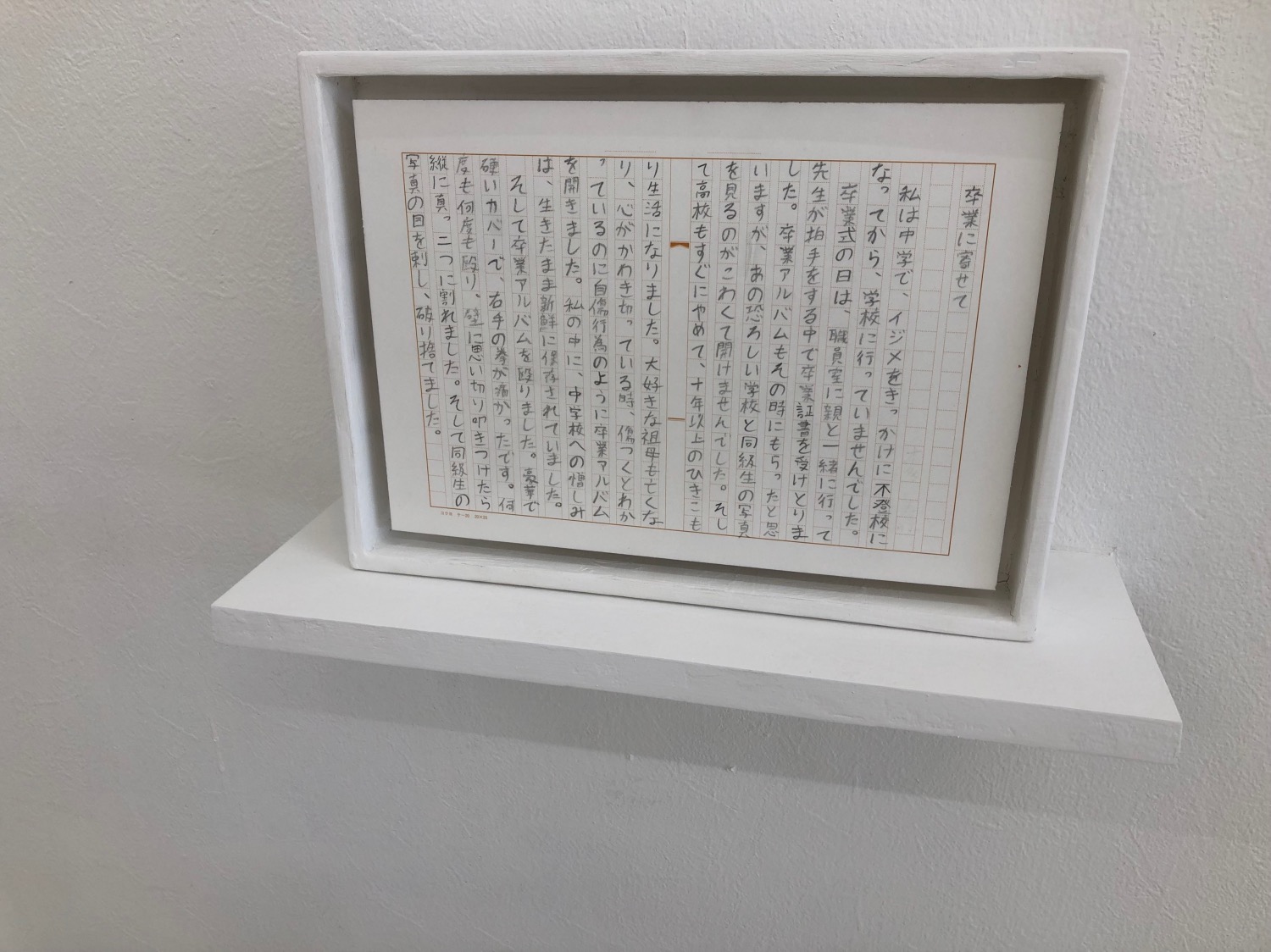

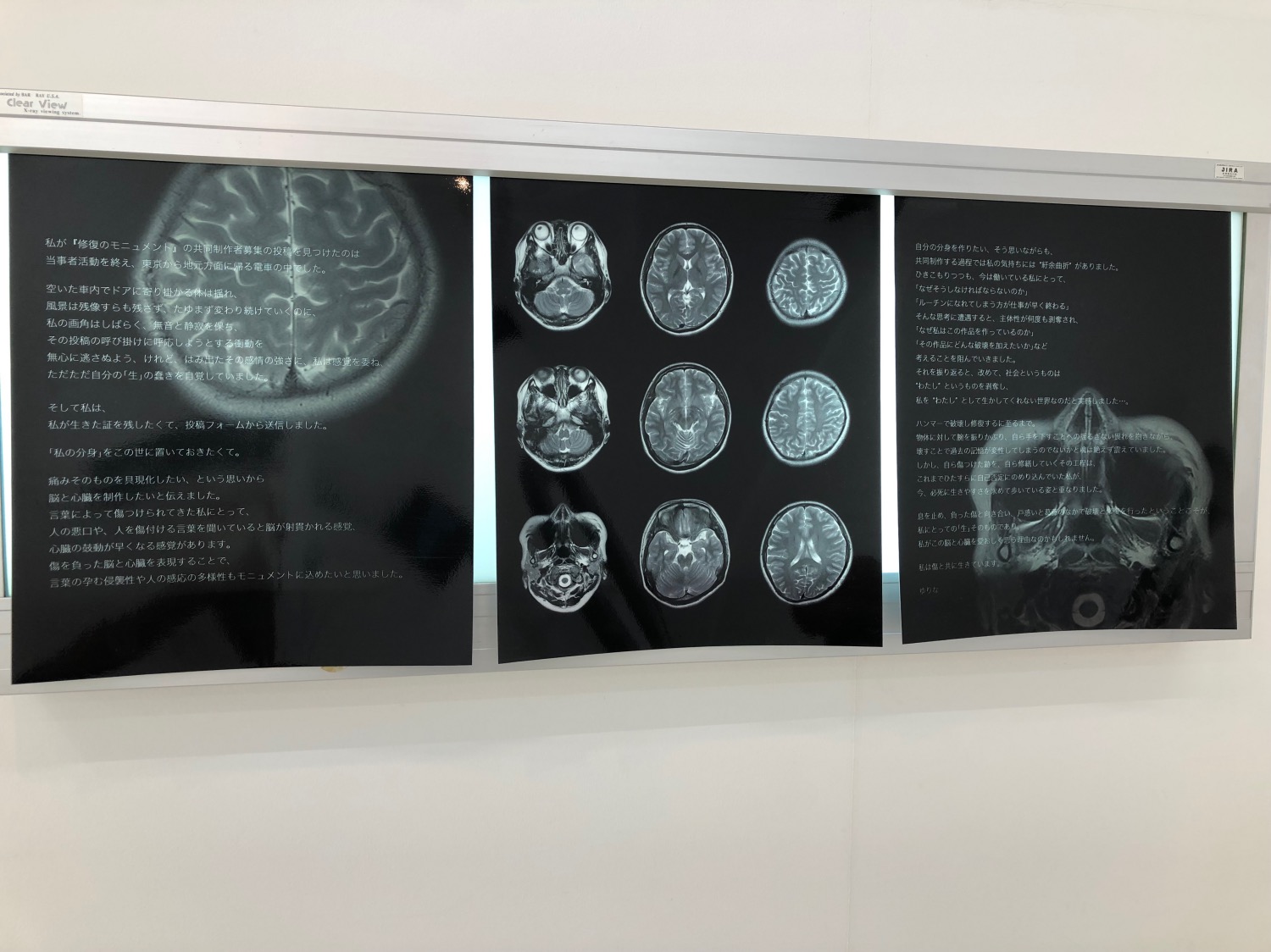

コロナ禍の影響によって見ることができなくなった展覧会は多いが、逆のパターンもある。てっきり、もう見逃したと思っていたら、会期が変更されたおかげで、BankART SILKにおいて渡辺篤「修復のモニュメント」展を鑑賞することができた。これは社会から孤立した人間の声を発信していく彼の「アイムヒア プロジェクト」の一環であり、今回はひきこもりの人たちと対話しながら、その原因を探りつつ、コンクリートの記念碑をつくっている。が、展示されていたのは、それをハンマーで破壊した後、金継ぎの技法によって修復した作品だった。つまり、完全に傷が消えるわけではない。かたちは元に戻るが、金継ぎのラインは目立つ傷跡となる。ゆえに、鑑賞者は破壊と再生のさまざまな痕跡に出会う。入口の壊れたドア、卒業式の記憶を思い返す文章、傷を負った脳や心臓の作品など、現代の震える精神が、会場のあちこちで痛々しい実体を伴う造形物になっている。また展示の手法として印象に残ったのは、仮設壁に穴をあけ、その内部に設置された作品もあったこと。

「修復のモニュメント」展、展示風景より。入口の壊れたドア

「修復のモニュメント」展、展示風景より。破壊された卒業アルバム

「修復のモニュメント」展、展示風景より。卒業式の記憶を思い返す文章

実は昨年、ヴェネツィアビエンナーレ国際建築展2020の日本館のキュレーターを決定する指名コンペにおいて、日建設計の山梨知彦によるプランは、社会からの切断という現代都市の問題をテーマに掲げ、アーティストの参加を提案していた。そして「ひきこもり」は渡辺、「幼児虐待」は見里朝希、「孤独死」は小島美羽の作品が対応していた。

結局、山梨案は選ばれなかったが、彼の著作『切るか、つなぐか? 建築にまつわる僕の悩み』(TOTO出版、2020)でも、このプランを紹介していた。山梨は、渡辺へのヒアリングから、「ドア一枚で社会との接続を切ることができる現代の住まいは、ある意味ひきこもりが必要としている空間」であること、「現代の都市住居が、社会との距離をうまく取り切れていないことに問題がある」という知見を得て、マンションのドア、バルコニー、掃き出し窓などのデザインに疑問を投げかけていた。

ところで、パンデミックによって世界で発生したのは、感染を恐れて、皆が外出しなくなる、総ひきこもりの現象ではなかったか。もし、山梨案が選ばれていたら、社会との切断は、当初、想定していたものと異なる、新しい意味を獲得していたかもしれない。

「修復のモニュメント」展、展示風景より。仮設壁の穴をのぞくと、そこにも作品がある

「修復のモニュメント」展、展示風景より

「修復のモニュメント」展、展示風景より。傷を負った脳の作品

2020/06/10(水) (五十嵐太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)