artscapeレビュー

映像に関するレビュー/プレビュー

Walls & Bridges 世界にふれる、世界を生きる

会期:2021/07/22~2021/10/09

東京都美術館[東京都]

「イサム・ノグチ展」の傍でひっそりと開かれている小企画展。「Walls & Bridges」といっても別に壁や橋をモチーフにした作品の展覧会ではなく、障害としての「壁」を新しい世界へとつなげる「橋」に変えた表現者たちを紹介するものだ。

出品者は、老人ホームに入ってから絵を描き始めた東勝吉、ダム建設で水没する自分の村の日常を撮りためた増山たづ子、日本人の彫刻家に嫁ぎ、主婦業の合間に制作したイタリア生まれのシルヴィア・ミニオ=パルウエルロ・保田、ウィーンに亡命後、彫刻家になったチェコ出身のズビニェク・セカル、言葉も通じないニューヨークに亡命後、映画で日常の断片を撮り続けたリトアニア出身のジョナス・メカスの5人。名前を知っているのはジョナス・メカスくらい。いずれも20世紀前半生まれ、ということは過酷な戦争を生き延びた人たちであり(セカルとメカスは反ナチス運動に参加して強制収容所に送られた)、アカデミックなアートの世界で脚光を浴びたわけではなく、まったくアートとは無縁のアウトサイダーもいる。その作品、制作態度から、「アートとはなにか」「表現とはなにか」を考えさせもする。

たとえば、木こりを生業にしてきた東が故郷の風景を描き始めたのは83歳の時。それまで美術をたしなむことのなかった東の絵は、人はどのように物事を見るか、それをどのように作画するかというひとつのサンプルとしても興味深い。農家の主婦だった増山が60歳にして身の回りの情景を撮り始めたのは、故郷が水没の危機に迫られたから。以来30年近くにわたり撮られた写真は10万カット、アルバムは600冊にも及ぶ。そのまま捨てられてもおかしくない写真(記憶)たちの運命に思いを馳せざるをえない。将来を嘱望されたシルヴィアは彫刻家の保田春彦と結婚後、日本に移住したものの、彼女が制作できるのは家族が寝静まった夜半だった。限られた時間と空間と材料のなかで完成した作品は少ないが、むしろ日々の祈りのようなドローイングや小品こそ輝いているように感じる。

大量動員を狙った特別展だけでなく、こういう埋もれた表現者の再発見や再評価を促す企画展は貴重だ。とはいえ、無名の一人だけにスポットを当てることは興行的に難しく、いきおい何人か集めてグループ展にするしかないが、そうすると量的にも見せ方においても一人ひとりの個性や独自性が伝わりづらくなるというジレンマもある。今回のジョナス・メカスがそうで、映像ということを差し引いても、展示が淡白すぎて彼の特異性が伝わってこない。逆にズビニェク・セカルは、これまでまったく知らなかったこともあるが、小品のシンプルな展示にもかかわらず圧倒的な存在感を示していた。

2021/07/21(水)(村田真)

竜とそばかすの姫

[東京都]

『時をかける少女』(2006)公開以降、正確に3年ごとに新作を発表する細田守の『竜とそばかすの姫』(2021)は、これまでの系譜を継いだものだった。今回の仮想世界「U」は、ドタバタ大家族SF『サマーウォーズ』(2009)の仮想空間「OZ」と比べると、身体的な特徴を反映させたアバターに進化している。また声がテーマになっていることから、今回のアズ(アバター)/オリジン(本人)は、アニメにおけるキャラ/声優の関係と重なり、メタ的な作品のようにも思える。もっとも、劇中のすずは母を失ったトラウマから歌えなくなり、「U」の世界でだけ「ベル」として華麗に歌えるという設定なのだが。ちなみに、『バケモノの子』(2015)も二重世界の物語だったが、空に浮かぶ巨大な白鯨は今回も登場した。

一方でリアルな世界としては、『サマーウォーズ』や『おおかみこどもの雨と雪』(2012)と同様、自然が豊かな地方が舞台である。実際、細田監督が美しいと聞いて、高知の二淀川周辺をロケハンし、それをもとにして、ネットの世界とは対照的な風景というべき、すずが暮らす家や周辺の環境が描かれた。

また『未来のミライ』(2018)に登場する建築家の自邸の設計には、谷尻誠を起用したが、今回もイギリスの建築家エリック・ウォンに仮想空間のデザインを依頼した。平日は設計の実務を行ない、週末に映画のための仮想空間を構想したという。「OZ」では回転する同心円状の空間が印象的だったのに対し、「U」の世界では、「U」の文字をモチーフとしつつ、楽器のハープがイメージされた。そして弦の垂直線が連続するかのように、ビルが林立する風景を導く。

さて、『竜とそばかすの姫』は、細田が好きなディズニー版のミュージカル・アニメ『美女と野獣』的なプロットを経て、むしろ現実の世界のほうを変え、抑圧された少年少女を解放していく。インターネットが社会に対してネガティブな影響力を強める現状において、その暗黒面をとらえながらも、最終的にボジティブなメッセージを発信している。またこれまでの細田作品と同様、登場人物の成長物語でもある。なお、音楽をテーマにする映画は、音楽そのものがどれくらい説得力をもつかも重要な鍵となるが、すず/ベル役を担当したミュージシャンの中村佳穂は見事に期待に応え、ときどき感じられる脚本の欠陥を忘れさせるほど、圧巻だった。

映画『竜とそばかすの姫』公式サイト: https://ryu-to-sobakasu-no-hime.jp/

2021/07/18(日)(五十嵐太郎)

アナザーエナジー展:挑戦しつづける力 ─世界の女性アーティスト16人

会期:2021/04/22~2021/09/26

森美術館[東京都]

会場に入って最初に出会うのは、数十本の角材を立てた上にピンクやオレンジの布をかぶせ、大きな石の塊(に見せかけたハリボテ)を載せたインスタレーション。頭でっかちで崩れそうだが、ハリボテ感がありありで危機感がなく、むしろポップな色彩も相まってユーモラスでさえある。フィリダ・バーロウの《アンダーカバー2》という作品だ。その次は、ブラジルの地図や北斎の浮世絵などをコラージュした版画や映像を見せるアンナ・ベラ・ガイゲル、その次は、巨大な樹皮布に南洋の装飾パターンを描いたロビン・ホワイト、さらに、街頭で365人の参加者が議論している映像を流すスザンヌ・レイシー、と続く。

これだけでは、いったいなにがテーマなのか、どんな基準で作品が選ばれたのか見当がつかない。が、16人の出品作家がすべて女性で、年齢は満でいうと72歳から106歳までと高く、いずれも半世紀かそれ以上のキャリアがあり、にもかかわらず草間彌生のような著名作家が少なく、出身地は欧米に限らずアジア、中南米など14カ国にまたがると聞くと、なんとなく企画の意図が浮かび上がってくる。つまり、西洋の白人男性が築き上げてきたマッチョな美術史からこぼれ落ちた、もうひとつの現代美術にスポットを当てようとの意図が。

例えば、最年長のカルメン・ヘレラの絵画と彫刻は、半世紀以上前に抽象表現主義から派生したカラーフィールド・ペインティングやミニマルアートを彷彿させるが、彼女はまさにその世代。しかも驚くことに、1950年代と2010年代の作品を並べてもどちらが新作か旧作か見分けがつかないほど、一貫した姿勢を保ち続けているのだ。だがそれはモダニズムの進歩史観には逆流するものであり、キューバ出身の彼女の名前を知る人は少ない。古新聞や空き缶などの廃棄物を陶で再現した三島喜美代の立体は、ポップから派生したスーパーリアリズム彫刻の一種と見ることもできる。しかし、陶芸と現代美術にまたがる越境性やトリックアートのような表現、そして関西を拠点とするせいか、彼女もアートシーンの表舞台に立つことはなかった(もっともこれを機に急激に注目が集まりつつあるが)。

同様に、リリ・デュジュリーはミニマルアート、キム・スンギはコンセプチュアルアート、最年少のミリアム・カーンは新表現主義といったように、彼女たちがデビューした時代の美術動向に影響を受けたことは明らかだが、それぞれの運動の中心にいたわけではない。それはもちろん才能がなかったからではなく、彼女たちが「女性」だったからであり、欧米の白人男性が紡いできたモダニズムの理論からはみ出していたからにほかならない。ではなにがはみ出していたのかといえば、モダニズムによって軽視されてきた社会性であり、排除されてきた地域性であり、そしてなにより長らく抑圧されてきた女性性だろう。

例えば、三島の作品は忠実に再現されたゴミの存在感に目を奪われがちだが、それを大量消費社会への警鐘と読むこともできるし、ロビン・ホワイトの巨大な平面作品は、南太平洋の伝統工芸の素材と手法を用いた女性たちの共同作業によってつくられていることに意味がある。また、スザンヌ・レイシーの映像《玄関と通りのあいだ》は、まさに女性問題を話し合うドキュメントだし、反戦や反核運動にも関わるミリアム・カーンの《美しいブルー》という作品は、題名どおり美しい青が印象的だが、じつは海に沈んでいく難民を描いたものだ。こうしたモダニズムが削ぎ落としてきた「余剰分」を、彼女たちは美しさ、豊かさとして採り入れ、拡大してきた。驚くべきは、みんなそれを半世紀にわたって継続してきたことだ。「アナザーエナジー」とはその持続力を指すのだろう。

2021/07/08(木)(村田真)

ホー・ツーニェン ヴォイス・オブ・ヴォイド―虚無の声(後編)

会期:2021/04/03~2021/07/04

山口情報芸術センター[YCAM][山口県]

映像鑑賞後のVR体験空間では、鑑賞者は「茶室」「監獄」「空」そして「座禅室」の空間に入り込み、実際の音読を聴くことになる。4つのVR空間の移動は、「座る=茶室/座禅室」「横たわる=監獄」「立つ=空」というように、鑑賞者の身体の位相に連動する。加えて特筆すべきは、「VR空間への没入=身体と現在時の忘却」ではなく、「鑑賞」に身体的な負荷がかけられ続ける点だ。茶室での座談会の発言を聞くためには、不在化された「5人目の同席者」である「速記者」の身体となり、VRの鉛筆を握る右手を紙の上で動かし続けねばならない。手を止めると座談会の声は消え、速記者の大家益造が自らの中国戦線体験を詠んだ歌集『アジアの砂』(1971)から、凄惨な戦場の光景や京都学派への辛辣な批判を詠んだ短歌が聴こえてくる。その凄惨さに身じろぎできずにいると、茶室の光景がすっと遠のき、無限に続くような「座禅室」が現われ、自らも座禅で思想鍛錬した西田幾多郎の講演を読む声が響いてくる。床に身を横たえると、汚れた床を蛆虫が這い回る狭い独房に閉じ込められた囚人となり、三木清と戸坂潤の言葉を読む声がそれぞれ左右から聴こえてくる。

「声」を聴く「私」は、次々と異なる身体に憑依し続ける。戦争を正当化する机上の論理を書き留める速記者の身体に、既に中国戦線を経験した彼の脳裏で響く悔恨のフラッシュバックに、超越的な時空間で沈思黙考する思想家に、自由を奪われた虜囚に。

会場の様子[撮影:三嶋一路 写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

ここで、使用されたソースが、(戸坂をのぞき)「座談会や講演」すなわち元々は目の前の聴衆や対話相手に向けて肉声で語りかけた声であることと、映像内のナレーションで「出典情報」に言及していることに留意したい。(西田と田辺をのぞき)これらの講演やテクストは彼らの全集から除外され、座談会の収録本は復刻もなく、現在は一般に流通していない。ホーは、「かつて生身の身体から発せられた肉声」であり、「『戦争協力』として忘却された声」に、二重の意味で再び「声」を与える。

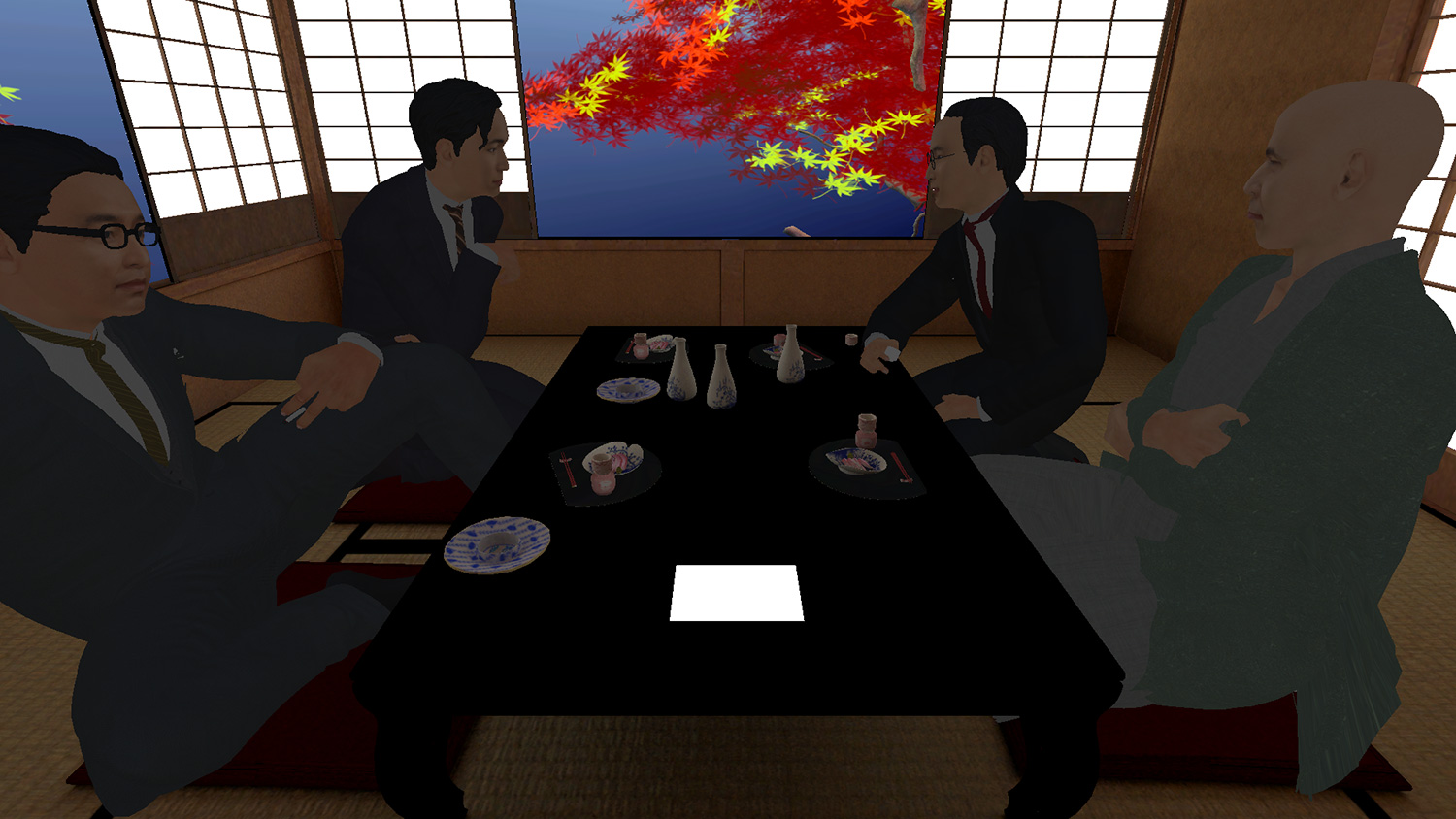

VR映像の一部[提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

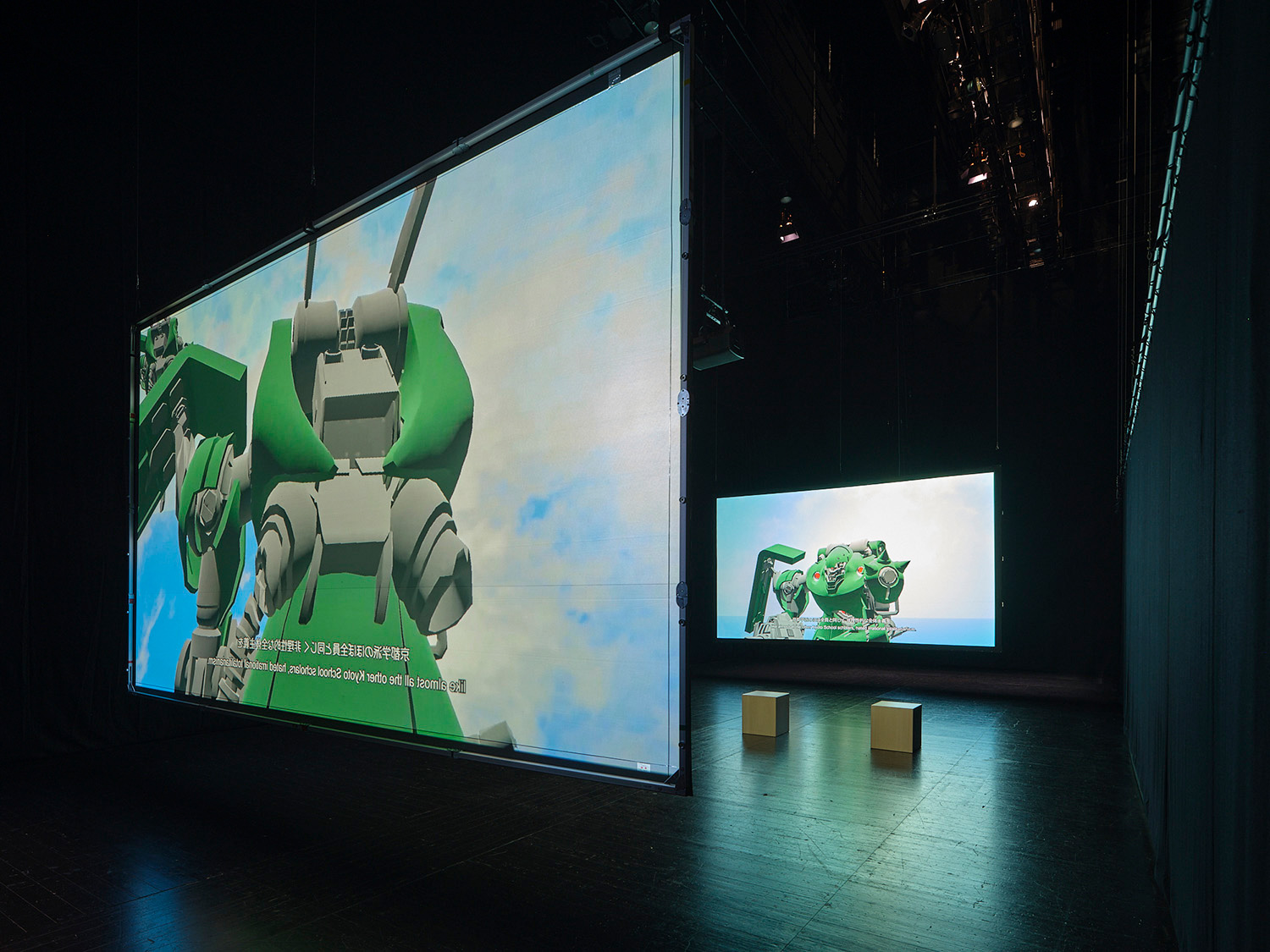

この声の聴取と「憑依」体験が、メタVR論的な省察と交差する秀逸な極点が、「空」のVRである。ガンダムの「量産型ザク」を思わせる戦闘ロボットのモビルスーツを装着し、青い海上を駆ける「私」の周りでは、仲間の機体が次第にバラバラに分解し始める。視点を下に落とすと、「私」の機体も同様に分解し、ゆっくりと粉々の破片に粉砕され、死への怖れの克服と「国家のために死ぬとき、人は神となる」という田辺の講演が聴こえるなか、塵となって空に消えていく。もはや何もない虚空に浮かぶ、身体のない「私=特攻兵士」。「VR世界への没入=身体の一時的消滅」のリテラルな実践が、「英霊」になる擬似体験と戦慄的に重なり合う。「VRにおける身体の一時的消滅」について、「魂が浮遊する天上的空間での一種の臨死体験」と「拘束や重力の負荷」の落差を批評的に突きつける作品として、小泉明郎『縛られたプロメテウス』(2019)が想起されるが、本作にもVR自体に対するメタ的な批評性が胚胎する。

VR映像の一部[提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

ここで本作を別の角度から見ると、「アニメーションと戦争」という批評軸が浮上する。本作で「アニメーション」という形式が選択された理由として、戦争協力、ロボットアニメ、セル画の構造という複数の点が絡み合う。《旅館アポリア》でも、漫画家・横山隆一による海軍プロパガンダアニメーション映画『フクチャンの潜水艦』(1944)が引用されていたが、小資本の家内制手工業だった戦前の日本のアニメーション業界は、日中戦争勃発後に戦時色を強めるとともに、軍部の資本提供により産業化の土台が形成された。また、アジア太平洋戦争と「ロボットアニメ」(が描く虚構としての戦争の娯楽的消費)の批評的な重ね合わせとして、藤田嗣治《アッツ島玉砕》(1943)の死闘図の兵士たちを量産型ザクに置き換えた会田誠の《ザク(戦争画RETURNS 番外編)》(2005)が連想される。VR「空」と同様、「特攻」「玉砕」の美学が「量産型ザク=匿名の消費財」に置換されることで、「戦闘ロボットアニメが繰り広げる虚構の戦争」を娯楽として「消費」する私たち自身の眼差しこそがそこでは問われている。

一方、「セル画アニメ」の形式性への言及は、映像「左阿彌の茶室」の重なり合う2枚のスクリーンに顕著だ。セル画アニメは、背景やキャラクターが描かれた透明のセルを重ねる層構造で表現する。視点を斜めにズラすことで出現する「背景=茶室」のスクリーンと「別の視点の語り」は、歴史に対してつねに複層性と視差を持って眼差すことの重要性を指し示す。

このように本作は、単に一枚岩の「戦争協力」として糾弾するのではなく、戦争遂行の背後で駆動していた構造の力学をあぶり出し、アニメとVRという使用メディア自体に対する批評性とともに、複雑に交錯するその力学を立体的・身体的に展示空間に再インストールすることに成功していた。

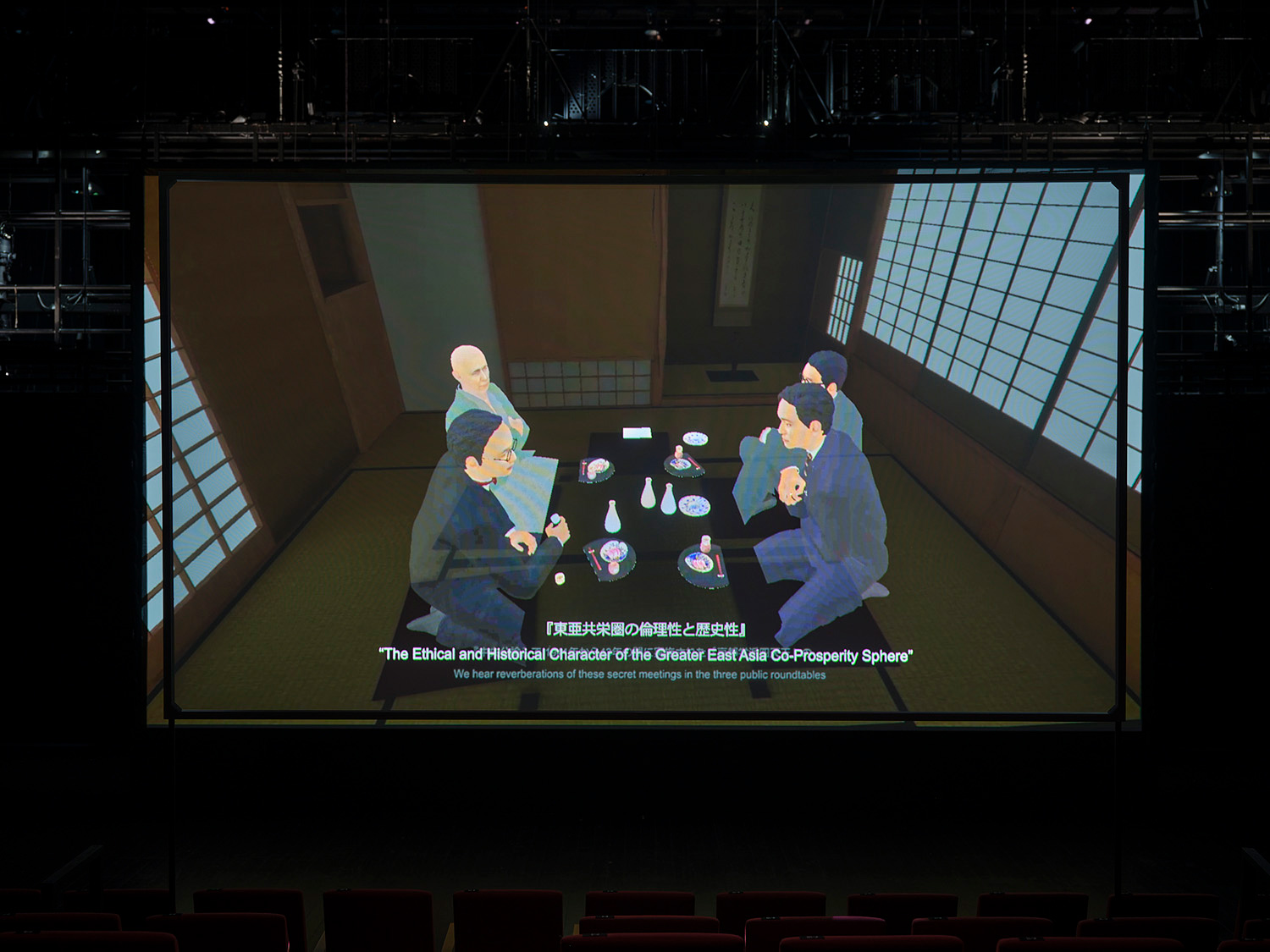

会場の様子「左阿彌の茶室」[撮影:三嶋一路 写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

関連記事

ホー・ツーニェン ヴォイス・オブ・ヴォイド─虚無の声(前編)|高嶋慈:artscapeレビュー(2021年09月15日号)

「菜香亭」で交わる二つの時間──山口現代芸術研究所(YICA)と西田幾多郎|吉﨑和彦(山口情報芸術センター[YCAM]):artscapeキュレーターズノート(2021年01月15日号)

あいちトリエンナーレ2019 情の時代|小泉明郎『縛られたプロメテウス』|高嶋慈:artscapeレビュー(2019年11月15日号)

あいちトリエンナーレ2019 情の時代|ホー・ツーニェン《旅館アポリア》 豊田市エリア(前編)|高嶋慈:artscapeレビュー(2019年09月15日号)

2021/07/03(土)(高嶋慈)

ホー・ツーニェン ヴォイス・オブ・ヴォイド─虚無の声(前編)

会期:2021/04/03~2021/07/04

山口情報芸術センター[YCAM][山口県]

本稿の前編では、「ホー・ツーニェン ヴォイス・オブ・ヴォイド―虚無の声」の作品体験の前半部分をなす映像パートについて、言及される歴史的資料の基本情報とともに概説する。後編では、映像鑑賞後に用意されたVR体験について、本作の持つメディア論的な批評性の拡がりとともに分析する。

東南アジアの複雑な近現代史について、多様なテクストや映画を引用・接合する手法により、「歴史とは、複製されたイメージの断片が集合的に形づくるフィクションにすぎない」ことを暴きつつ、オルタナティブな語り直しの手法を提示してきた、シンガポール出身のホー・ツーニェン。その作品群は、歴史を語る主体や「国家」のオリジンといった「唯一の正統な起源」への疑義を常に呈しつつ、「声」の多層性の回復に向けて賭けられている。

あいちトリエンナーレ2019で反響を呼んだ《旅館アポリア》は、「展示会場の元料理旅館に出撃前の特攻隊員が泊まった」という史実を起点に、シンガポールも含む日本の軍事侵略に関わる力学を分析し、空間に再インストールした映像インスタレーションである。軍報道部映画班に徴集されてシンガポールに滞在した小津安二郎の映画や海軍プロパガンダのアニメーション映画を引用しながら、特攻隊の遺書や軍歌、京都学派の思想、文化人の戦争協力体制について、ホー自身の所感やリサーチャーとの往復書簡も交え、語りの主体の多重性、スクリーン=視点の複数性を担保しながら語られる。

《旅館アポリア》の続編とも言える本作「ヴォイス・オブ・ヴォイド―虚無の声」は、日本の軍事侵略期と重なる1930-40年代に思想的影響力を持った学際的ネットワーク「京都学派」に焦点を当てるものだ。本作は、それぞれ2面のスクリーンで構成される3つの映像作品「左阿彌の茶室」「監獄」「空」と、VR体験空間「座禅室」からなる。2面×3=計6面の映像作品はすべて同尺の3Dアニメーションで、冒頭で京都学派の説明が同期して流れた後、西田幾多郎を祖とするそれぞれの思想形成を空間のなかに再配置するように、分岐していく。囁き声のナレーションにより、計5つの座談会・講演の概要や時代背景を聞いた後、ヘッドセットを装着して「茶室」「監獄」「空」「座禅室」のVR空間に入り込み、実際の読み上げ音声を聞くという流れだ。

会場の様子「左阿彌の茶室」「監獄」[撮影:三嶋一路 写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

まず、「左阿彌の茶室」では、「京都学派四天王」と呼ばれた西谷啓治・高坂正顕・高山岩男・鈴木成高による座談会「世界史的立場と日本」(1941)が紹介される。真珠湾攻撃の約2週間前、雑誌『中央公論』の企画によって京都の料亭の茶室で行なわれたこの座談会では、ヘーゲルの歴史哲学の批判的乗り越えと歴史の推進力について論じられ、戦争の道義的目的が作り出された。この「左阿彌の茶室」は重なり合う2枚のスクリーンで構成され、視点を斜めにとると、座卓を囲む4人の思想家を映す半透明スクリーンの背後に、無人の茶室を映すもうひとつのスクリーンが現われる。この「背景」では、彼らの思想的バックボーンである西田幾多郎に焦点が当てられ、「日本文化の発威」を目的に文部省の要請で行なわれた公開講座「日本文化の問題」(1938)が紹介される。また、前面のスクリーンでの「戦争協力」を相対化するように、背面では近年発見された新資料「大島メモ」が言及され、東条英機内閣の打倒と対米関係の是正を目的として京都学派が海軍との秘密会合を開いていたことが語られる。

会場の様子「左阿彌の茶室」[撮影:三嶋一路 写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

続く「監獄」では、背中合わせの2枚のスクリーンでそれぞれ、豊多摩刑務所を舞台に、京都学派左派とされる三木清と戸坂潤が紹介される。三木清の談話「支那事変の世界史的意義」(1938)は、日中戦争勃発の翌年、近衛文麿内閣のシンクタンクとして発足した「昭和研究会」で発表され、後に「大東亜共栄圏」に発展する「東亜協同体」の概念の母体となった。また、戸坂潤の論考「平和論の考察」(1937)は、「国内の秩序安定と東洋の平和のために、日本国外での一時的な戦争の必要性」を訴えるパラドキシカルなものだ。逮捕された三木のポストを戸坂が引き継いだこと、ともに閉鎖的なアカデミズムの外部で反ファシズム活動を行なったこと、獄死という共通性が、ナレーションの同期や表裏一体の空間配置で強調される。

そして「空」では、対面する2枚のスクリーンで、田辺元が京都帝国大学で行なった公開講座「死生」(1943)が紹介される。5カ月後には学徒動員が開始される戦局悪化の状況下で、田辺が若い学生たちに語ったのは、死のなかに生を投企する「決死」の覚悟と、「国家のために死ぬことで個人が絶対者つまり神とつながる」という論理である。そして、「青空を駆ける戦闘ロボットアニメ」がスクリーンに映し出される戦慄的な理由は、VR体験で明らかとなる。

会場の様子「空」[撮影:三嶋一路 写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

関連記事

ホー・ツーニェン ヴォイス・オブ・ヴォイド─虚無の声(後編)|高嶋慈:artscapeレビュー(2021年09月15日号)

「菜香亭」で交わる二つの時間──山口現代芸術研究所(YICA)と西田幾多郎|吉﨑和彦(山口情報芸術センター[YCAM]):artscapeキュレーターズノート(2021年01月15日号)

あいちトリエンナーレ2019 情の時代|小泉明郎『縛られたプロメテウス』|高嶋慈:artscapeレビュー(2019年11月15日号)

あいちトリエンナーレ2019 情の時代|ホー・ツーニェン《旅館アポリア》 豊田市エリア(前編)|高嶋慈:artscapeレビュー(2019年09月15日号)

2021/07/03(土)(高嶋慈)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)