artscapeレビュー

2020年08月01日号のレビュー/プレビュー

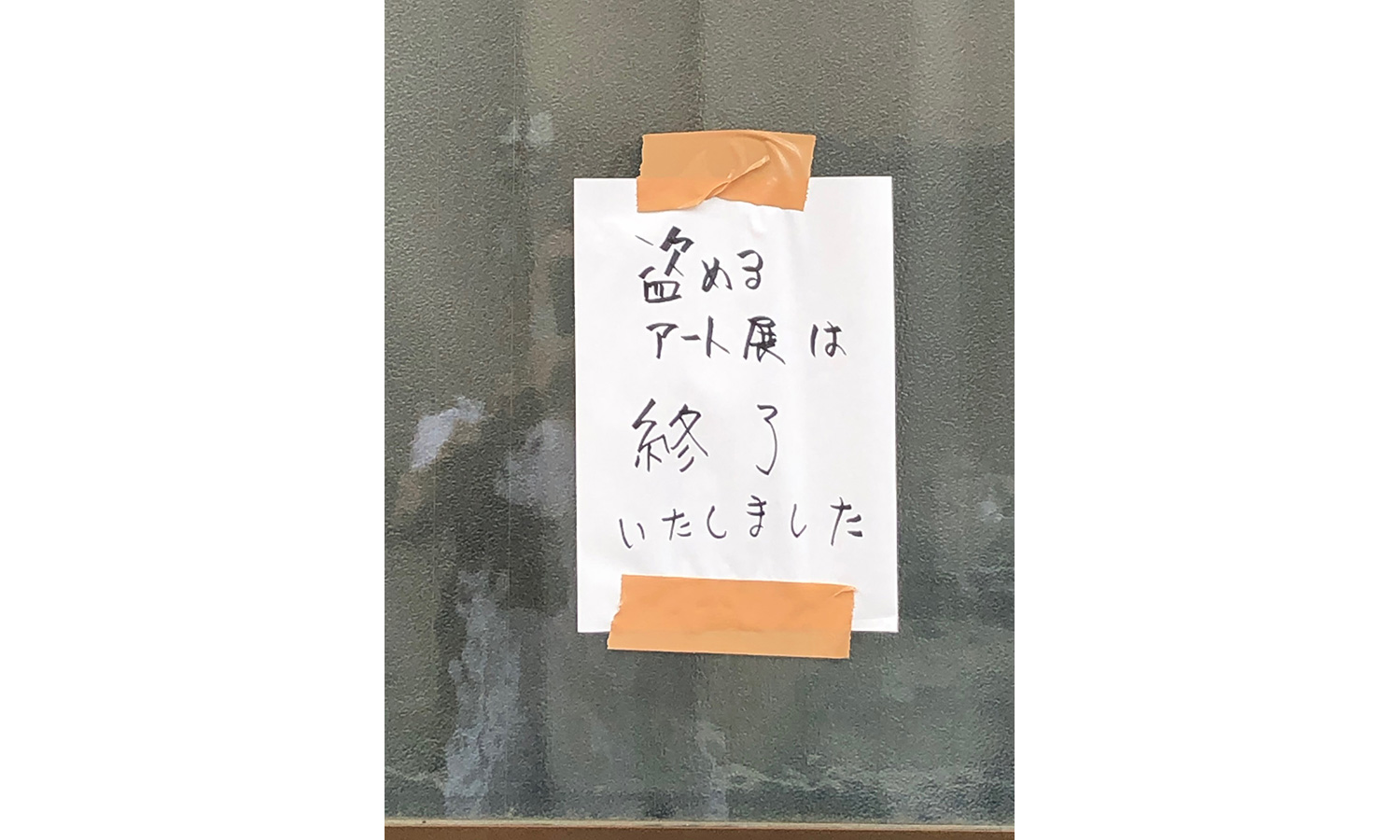

盗めるアート展

会期:2020/07/10~2020/07/19(2020/07/09に終了)

same gallery[東京都]

タイトルどおり、展示作品を盗むことができるというトンデモ展覧会。会期は10日午前0時から19日まで10日間の予定で、すべて盗まれた時点で終了というルール。初日の朝9時40分、もうカスしか残ってないかもしれないと思いながらに行ってみたら、カスどころか扉も閉まり「盗めるアート展は終了いたしました」の紙が貼ってあるだけ。ぼくは別に盗みにきたわけじゃなく(もちろんいい作品が残っていたらいただきましたが)、どんなことになってるか確かめにきただけなんで、むしろおいしいネタにありつけてごっつぁんなんだけど、ぼくより一足先に来た3人の青年はさすがにがっかりしていた。

[筆者撮影]

これが売り物なら開催前に完売で大喜びだろうけど、開催前にすべて盗まれるって、主催者としてはどうなんだろう。聞くところによると、前夜11時すぎから会場前に人が押し寄せ、住民から苦情が出て警察も駆けつけ、仕方なく11時半ごろに開場したとたん人がなだれ込んで、ものの10分ほどで全作品が盗まれたという。SNSだけでなくテレビでも紹介されたらしく、事後も含めて話題になったという点では大成功といえるかもしれないが、約束を守って12時に来た人たちからは大ブーイングを浴びたはず。いったい、アートはタダなら喜んでもらうけど、金を払うのはいっさいゴメンてことなのか、それともアートだろうがなんだろうが、合法的に盗めることがうれしいのか。ちょっと考えさせる「事件」ではありました。

2020/07/10(金)(村田真)

カセットテープ・ダイアリーズ

主人公の幼少時代を振り返る冒頭のシーンで、いきなりルービックキューブとメン・アット・ワークの固有名詞が語られるように、1980年代のカルチャーにあふれた映画である。もっとも、カセットテープやウォークマンなど、懐かしいアイテムを振り返るだけの作品ではなく、社会と文化の関係にも切り込み、想像以上に素晴らしかった。

イギリスに急増するパキスタン移民の長男ジャベドは、強権的な父や差別の圧迫を受けていたが、ブルース・スプリングスティーンの音楽と出会うことで覚醒し、文章の表現にめざめるという物語だ(これは実話をもとにしており、のちに彼はジャーナリストになる)。嵐の夜、絶望の淵で彼が、初めて「ダンシング・イン・ザ・ダーク」を聴いて、その歌詞に衝撃を受けるシーンは印象的である。クィーンのフレディ・マーキュリーも、「パキ」と罵られたらしいが(実際の彼はパキスタン系ではないが)、主人公の境遇は、アメリカの労働者の状況を題材とするブルースの歌詞とシンクロしたからである。それは本来の状況と違う文脈に置かれても、強い意味や新しい解釈を獲得する言葉の普遍性ゆえだろう。

個人的に映画を観ながら思ったのは、ジャベドの姿は昔の僕であるということだった。もちろん筆者はほぼ同年齢で、1980年代を過ごしたことで親近性も感じたが、決して彼のような厳しい環境ではなかった。だから、歌詞への共感という意味ではない。では、なぜそう思ったのか。音楽との出会いから、文章で表現することに向かった経緯が、彼と同じだったからである。筆者の場合は、もっとハード・ロック寄りだったが、アルバムのライナーノーツや音楽雑誌を読み漁り、そこからバンドの系統図や影響関係などに興味をもち、建築を学ぶ前に、作品を言語化したり、歴史的に位置づけることをおのずと学んでいった。現在は、建築やアートに関する文章を執筆することがメインだが(『200CDロック人名事典』、『200CDザ・ロック・ギタリスト』、『文藝別冊 ピンク・フロイド』、『文藝別冊 アイアン・メイデン』など、音楽について書く仕事も稀にあるのだが)、間違いなく、自分の原点にロックがあったことを思い出させる映画だった。

公式サイト:http://cassette-diary.jp/

2020/07/10(金)(五十嵐太郎)

Disclosure トランスジェンダーとハリウッド:過去、現在、そして

「映画やテレビドラマなど映像メディアの1世紀にわたる歴史において、トランスジェンダーがいかに表象されてきたか」を批判的に検証するドキュメンタリー映画。2020年1月にサンダンス映画祭でのプレミア上映で高く評価され、6月19日よりNetflixでグローバル配信されている。ハリウッド映画を中心に、初期のモノクロサイレントフィルムから2010年代まで、膨大な映画やテレビ番組が引用され、トランスジェンダーの俳優、ライター、歴史家、プロデューサー、映画監督らが問題点を指摘し、出演作や個人的な経験について語る。本作を貫くのは、「なぜ、トランスジェンダーの役を非トランスの俳優が演じることが問題なのか?」という問いに対する多面的な回答の提示であり、横軸として人種差別問題も根深く絡んでいることが提起される(なお、歴史的背景として、アメリカでは異性装や同性愛が長く違法とされ、トランスジェンダーという言葉の普及は1990年代である)。

特に本作で中心的位置を占めるのが、黒人トランス女性の表象だ。「女装の黒人コメディアン」が繰り返しスクリーンに登場し、笑いのネタになり続けてきたのはなぜか。あるいは、性転換が起きる『フロリダ・エンチャントメント』(1914)で、「白人」女性は模範的な「紳士」になるのに対し、「黒人」男性は「粗暴なメイド」に変貌してしまうのはなぜか。そこには、「黒人男性=白人女性を脅かす危険な存在」というステレオタイプの前提があり、「女装=去勢」によって脅威を笑いの対象に転化しようとする構造があることが指摘される。また、「戯画化された女装者」は、女性蔑視のメッセージも暗に含む。

一方、「嘲笑」による無害化とは真逆のベクトルとして、「恐怖の対象」としての描写の系譜がある。例えば、『サイコ』(1960)などヒッチコックのサスペンスに登場する、「異性装の変質的な殺人者」や、『羊たちの沈黙』(1991)で殺害した女性の皮を剥いで身につけ、女性になろうとするシリアルキラー。また、「嘲笑」「恐怖」に加えて頻出するのが、「嫌悪すべき対象」として描かれる偏向である。「魅惑的な女性」の身体にペニスがあることを知って驚愕する男たちの、嘔吐シーンの数々。「暴露」は「裏切られた」と怒る男性の暴力を正当化し、スクリーン上でトランス女性たちは繰り返し殺害される。「生き延びるために性別移行したのに、『死』ばかり描かれる」とトランス女優が語る声は切実だ。

また、描写の職業的偏向も指摘される。黒人トランス女性の職業で最も多く描かれるのは、セックスワーカーだ。ただその根底にある、雇用差別と人種差別について説明されないことが真の問題なのである。

こうしたトランスジェンダーの偏った描写がステレオタイプと差別を再生産してきたこと、特に人種差別と結びついたときにより強力に作用してきた一方、史実や実話の映画化において、有色人種の「排除」「消去」「不可視化」が同時に行なわれてきたことが指摘される。例えば、1969年にニューヨークのゲイバーで起こり、セクシュアル・マイノリティの権利獲得運動の大きな契機となった「ストーンウォールの反乱」を描いた『ストーンウォール』(2015)では、有色人種のトランスジェンダーやドラァグクイーンが白人男性俳優によって演じられ、白人の歴史化(ホワイトウォッシング)であると批判される。また、主人公のトランス男性が殺害される『ボーイズ・ドント・クライ』(1999)では、彼の友人で一緒に殺された黒人男性が登場せず、「消去」されている。トランスフォビアと人種差別の強固な結びつきを「隠蔽」しようとする作用の暗示的な例として解釈可能だ。

こうした他者による一方的な表象と記号化は、非トランスのシスジェンダーとトランスジェンダーの双方に対して弊害しかもたらさない。前者に対しては、メディアが歪曲されたステレオタイプを再生産し、嘲笑、恐怖、嫌悪の対象として偏見や暴力を正当化する。一方、当事者にとっては、共感・尊敬すべき人物として肯定的に描かれないことで、深く傷つき、「私の物語」として受容できず、攻撃される恐怖と自己嫌悪に苦しむことになる。

ここで傾聴すべきは、「過去から学び、もっとトランスジェンダーについて描き、情報源を増やすことが重要」「個人として尊重して描くことで、人間性を理解し支えてくれる人が増える」という意見である。本作の後半では、2010年代以降、トランスジェンダーであることを公表した俳優たちが、トランス役として出演した作品が紹介される(黒人トランス女優ラヴァーン・コックスが美容師役を演じたドラマ『オレンジ・イズ・ニュー・ブラック』[2013]、80年代のアフリカ系・ラテン系のLGBTQコミュニティのカルチャーを描く『POSE』[2018]など)。

従って、原題の「Disclosure」に込められた複数の意味に留意すべきだろう。それは、トランスジェンダーがスクリーン上で繰り返し「本当は男/女だ」と「暴露」される痛み、映画がその暴力の再生産に加担してきた歴史の「暴露」、そしてトランスジェンダー俳優たちのメディアへの「公表」「自己開示」によるエンパワメントでもある。他者による一方的で偏向した表象を自らの手に取り戻し、自分たち自身の生と性の肯定を通して、「いない」ことにされてきたスクリーンの向こうの当事者たちにエンパワメントを与えること。

ただ、課題も残されている。一部のセレブリティが「代表」と見なされることや、同じトランスジェンダーというカテゴリーであっても、トランス女性とトランス男性における可視化の偏向だ。トランス女性(とりわけ華やかなスター)は可視化されやすいが、ゲイと思われることを恐れる男性からの暴力や、(トランスを含む)女性の身体の商品化につながる可能性が指摘される(日本での顕著な例は、「女性専用空間」からのトランス女性の排斥がある)。一方、「より目立たない」トランス男性のメディアへの登場は少なく、「いない」ことにされてしまう。また、性自認を男女のどちらにも規定しない「ノンバイナリー」は、「登場」し始めたばかりだ。

最後に、本作を見ることで、「逆に、トランスジェンダーの俳優は、トランスジェンダーの役しかできないことになるのでは」という疑問に対しては、原理主義的主張ではなく、これまで奪われてきた機会の回復がまずなされるべきだと答えることができる。「居場所がないと、存在できない」からだ。その上で本作は最後に、「表現自体が目標ではなく、社会全体を変革する手段にすぎない」と締めくくる。

本作の問題提起の射程は、エスニックマイノリティや障害者など、さまざまなマイノリティの表象の問題とも通底する。そこで重要なのは、本作が示すように、単一の側面だけを見ていては、差別構造の本質を見逃すということだ。人種差別、性差別、ホモフォビアなど、問題の根は複雑に絡まり合っているのであり、「繰り返し語られる物語表象」において何が歪曲され、その背後で何が排除・隠蔽されているのかを問い続けること。同時に、本作で語られるように、「自分の特権を認識する」態度である。

2020/07/11(土)(高嶋慈)

本間純 「I saw a landscape」

会期:2020/06/26~2020/07/22

void+[東京都]

大きな金属板にプリントした風景写真の中央部をヤスリで帯状にこすり、その中心部分を鏡面のように磨き上げた《侵食の風景―オラニエンブルグ》。オラニエンブルクとはベルリンの街区名で、そこにかつてナチスの強制収容所があり、そこから見た風景だそうだ。こすった部分とプリントの境界はグラデーションになって、煙が立ちこめているようにも見え、また、鏡のように磨いた面には自分を含めた現在のこちら側が映し出される。もう1点、上辺を固定した立て看のような2枚の金属板も、同じくプリントした画像を上からヤスリでこすりとり、下のほうだけ残している。そこに写っているのはなんの変哲もない階段のようだが、これもやはり《侵食する風景―富岡町》というタイトルを聞くと、オラニエンブルクと同じく見え方が変わってくる。でもね……。

本間はコメントの冒頭で、「東京郊外の住宅街で生まれ育った私の原風景は、高度経済成長期の風景である。周りの環境が効率的で均質な方向に変化し開発されていく中で、かつての風景が見えない残像のように残っているのを見た」と、制作のモチベーションを述べている。であるならば、わざわざベルリンや富岡町のような、誤解を恐れずにいえば使い古され、陳腐にすらなった「名所」を求めるのではなく、もっと身近な場所を選ぶべきではなかったか。その意味でもっとも説得力があったのは、コロナ禍で本展が開けられないあいだに制作したという《侵食の風景―世田谷の桜》であった。思わず買っちゃいそうになった。

2020/07/11(土)(村田真)

TOHO MUSICAL LAB.『CALL』

会期:2020/07/11~2020/07/12

シアタークリエ[東京都]

東宝が新たに立ち上げたTOHO MUSICAL LAB.は「30分程度の短編オリジナル・ミュージカル」「今回が初演であること」「内容・テーマは自由」「スタッフ・俳優・ミュージシャンは感染症対策に細心の注意を払い制作すること」を条件にクリエイターに新作を依頼し上演する企画。第一弾となる今回は三浦直之(ロロ)の作詞・脚本・演出による『CALL』と根本宗子(劇団月刊「根本宗子」)の脚本・演出による『Happily Ever After』が二本立てで配信された。

いずれも完成度の高い作品だったが、特に『CALL』は「劇場で演劇を見ることの楽しみを思い出していただけるような そして初めて演劇をご覧いただくお客様にも楽しんでいただけるような前向きな“実験”」であるというこの企画の1本目にふさわしい作品となった。

[撮影:桜井隆幸]

[撮影:桜井隆幸]

人のいないところで「聴衆のいない音楽会」を開く旅をしてきたガールズバンド「テルマ&ルイーズ」。彼女たちがあるとき迷い込んだのはかつて劇場と呼ばれた廃墟だった。たまたま発見した演劇の衣装に夢中になる長女・シーナ(森本華)と次女・オドリバ(妃海風)。一方、三女・ミナモ(田村芽実)が舞台で歌っていると、誰もいないはずの客席から拍手の音が聞こえてくる。それはかつてその劇場で働いていたドローンのヒダリメ(木村達成)だった。当惑するミナモは「誰?」「どうして拍手しているの?」「観客って何?」と続けざまに問いを投げかける。その世界では劇場や演劇という文化はしばらく前に失われてしまい、彼女はそういうものに触れたことがないらしい。

[撮影:桜井隆幸]

[撮影:桜井隆幸]

[撮影:桜井隆幸]

[撮影:桜井隆幸]

ヒダリメは劇場の記憶を語り出す。数々の名舞台。それを見る観客たち。いつも同じ席に座っていたフジワラさんとミズハシさん。しかしいつしかふたりの距離は徐々に近づいていき、ついには間にたったひとつの席を挟むのみ。だがヒダリメがふたりのその後を見届けることはない。観客は劇場の外の世界を生きているからだ。劇場専属ドローンであるヒダリメにとって劇場は世界のすべてだが、それ以外の人々にとっては劇場は世界の一部でしかない。観客は必ず外の世界に戻っていく。だがそれでも、観客は何かと出会うために劇場に足を運ぶだろう。

出会いの場としての劇場への愛にあふれたこの作品には同時に、たとえ観客がいなかったとしても失われない表現することの悦びも描かれている。なんせ「テルマ&ルイーズ」はわざわざ人のいないところを探して音楽会を開いているのだ。「誰かに届けたくて歌ってるわけじゃない」という言葉には歌うことの悦びが刻まれている。「景色に聞いてほしいって思って歌ってるよ」というオドリバの「景色にあたしの歌が映えるんじゃなくて、あたしの歌に、景色が映えるの」という言葉はふざけても聞こえるが、自ら表現することで世界がより輝いて見えることは確かにあるのだ。

[撮影:桜井隆幸]

[撮影:桜井隆幸]

発した声がたまたまどこかの誰かに届いてしまったとき、客席にいたヒダリメがミナモに誘われ舞台に上がったように、その声を聞いた誰かもまた自らの声を発してみたくなるかもしれない。演劇は、歌は、小説は、マンガは、あらゆる芸術と人間の営みはそのようにして反響しあっている。だから、いずれにせよ演劇は続いていくのだという力強い希望。

タイトルの『CALL』は一義的には観客から俳優たちへと向けられるカーテンコールを意味するが、それは同時に劇場=表現者から観客への呼び声でもある。会場となったシアタークリエは新型コロナウイルス感染拡大防止のため休館期間を経て、このTOHO MUSICAL LAB.で数カ月ぶりの再開を果たした。それは未だ無観客での上演だったが、配信された映像を観た観客はかつて通った劇場への、あるいは未だ足を運んだことのない劇場への思いをかき立てられただろう。

[撮影:桜井隆幸]

[撮影:桜井隆幸]

公式サイト:https://www.tohostage.com/tohomusicallab/index.html

2020/07/11(土)(山﨑健太)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)