artscapeレビュー

建築に関するレビュー/プレビュー

ライトハウス

[東京都]

ロバート・エガース監督の『ライトハウス』は、美と醜をいずれも際立たせる白黒映画であり、「1.19:1」というほぼ正方形に近いアスペクト比のスクリーンによって閉塞感を味わわせる。作品の要素は以下の通り。名優二人が演じる灯台守、そして4週間で終わるはずだった管理というシンプルな設定に対し、不吉な海鳥(デビュー作の『ウィッチ』でも山羊が重要だった)、人魚の伝説、海の怪奇、人間の秘密が絡むスリラーである。灯台守が発狂した実際の事件やメルヴィルらの船乗り文学などに着想を得て構想されたという。あまりにもリアルな存在ゆえに、本物の灯台で撮影したものだと思っていたが、充実した内容のパンフレットによると、求めていた19世紀の灯台がアクセスが難しい離島にしかなかったため、すべてセットだった。すなわち、カナダの漁業コミュニティに建設された外観のショットのための高さが約21mの塔と、ハリファックス近くの屋内セットを組み合わせて、映画は制作されている。現地の住民は気に入り、残して欲しかったらしいが、恒久的な組積造ではなく木造のため、安全性を考慮して撮影後に解体された。

二人の男が極限まで対峙する灯台は、水平の海に対して垂直に起立し、男根の象徴とでもいうべきビルディングタイプである。興味深いのは、巨大なフレネルレンズによって、遠くへの光を放つ頂部のエリアを聖なる空間とし、老いた灯台守を幻惑し、秘教めいた儀式の場としていることだ(ここに若い灯台守が入ることは許されない)。なるほど、まわりに何も人工的な構築物がない環境において、夜に輝く灯台はロマンティックな風景である。そこに至る螺旋階段も、いくつかの出来事の場として活躍する。本来、灯台は船が迷わないよう、位置を知らせる役割を果たす。しかし、舞台が孤島ゆえに、激しい嵐によって、二人の男は外界から遮断され、食料が底をつき、生存の危機に陥る。すなわち、そこが灯台にもかかわらず、海上でさまよえる船のような極限状態になってしまう。だからこそ、船乗り文学のレファレンスが効いてくる。灯台という場の読み替えとしても、創意に富む作品だった。

映画『ライトハウス』公式サイト: https://transformer.co.jp/m/thelighthouse/

2021/07/11(日)(五十嵐太郎)

サーリネンとフィンランドの美しい建築展

会期:2021/07/03~2021/09/20(※)

パナソニック汐留美術館[東京都]

※日時指定予約を実施

「ルオー」「建築・住まい」「工芸・デザイン」という三本柱をもつパナソニック汐留美術館は、おおむね年に1回は建築の企画展を開催している。今年のテーマは「フィンランド」としながらも、日本に多くのファンがいて、何度も展覧会が行なわれたアルヴァ・アアルト(1898-1976)ではなく、彼よりも四半世紀早く生まれ、フィンランドのモダニズムの先駆けとなったエリエル・サーリネン(1873-1950)にスポットを当てたのが、特筆すべき点だろう。

「サーリネンとフィンランドの美しい建築展」展示風景

まず全体の「プロローグ」として、19世紀に編纂され、フィンランドのナショナリズムの起源となった民族叙事詩の『カレワラ』が紹介される。「第1章 フィンランド独立運動期」が、エリエルを含むGLS建築設計事務所が手がけた1900年のパリ万博の《フィンランド館》、《ポホヨラ保険会社ビルディング》(1901)、《フィンランド国立博物館》(1910)をとりあげるのだが、アール・ヌーヴォー的な意匠に対し、『カレワラ』に由来するクマやフクロウなど、ヨーロッパの辺境ならではの異色の装飾が付加されているからだ。また諏佐遥也が制作した模型や、アアルト大学によるCGが、《フィンランド館》の立体造形も詳細に伝える。

《ポホヨラ保険会社ビルディング》

「第2章 ヴィトレスクでの共同制作」は、GLSの3人、すなわちゲセリウス、リンドグレン、サーリネンがスタッフとともに築いた理想の芸術家コミュニティを紹介し、《ヴィトレスク》(1903)のダイニングルームの実物大の再現展示がハイライトになる。またカラフルな図面も美しい。なお、学芸員の大村理恵子によれば、コロナ禍のため、海外からクーリエを担当する学芸員が来日できないため、時間をかけて、オンラインの画面を通じ、開梱した作品の状態を詳細に確認してから、設営したという。

「第3章 住宅建築」は、GLSが得意とした居住の空間を選び、装飾に彩られた《ヴオリオ邸》(1898)や《エオル集合住宅・商業ビルディング》(1903)などを紹介する。「第4章 大規模公共プロジェクト」は、重厚な《ヘルシンキ中央駅》(1914)、ロシアから建設の許可が出なかった実現されなかった「国会議事堂計画案」(1908)、住宅開発計画などだ。そして「エピローグ」は、シカゴ・トリビューン本社ビルのコンペ2等案(1922)を契機に、政情不安の祖国を離れ、アメリカに移住し、新天地での仕事や息子エーロによる家具などがとりあげられる。

《ヘルシンキ中央駅》

《ヘルシンキ中央駅》

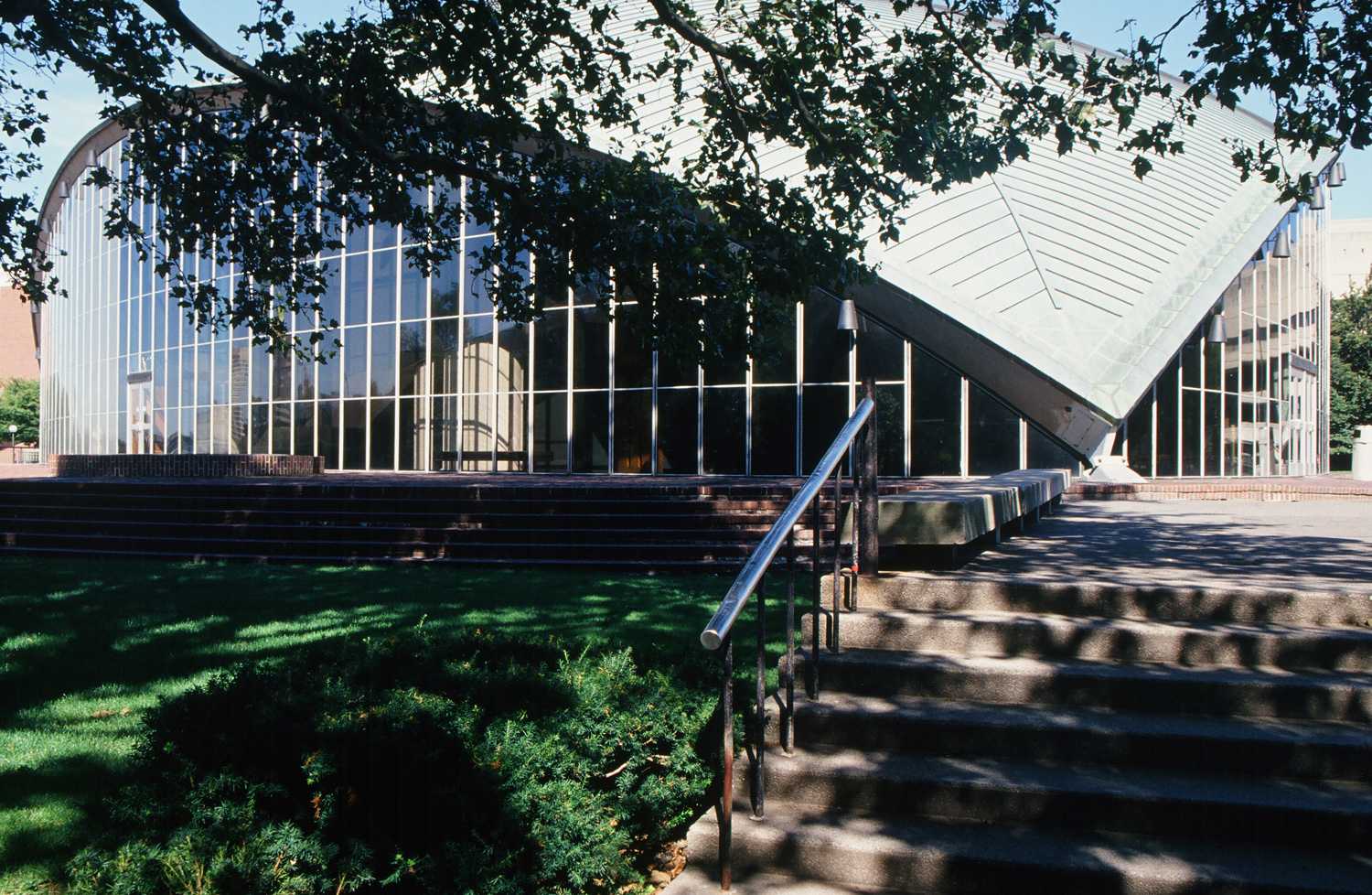

息子のエーロ・サーリネンによって設計された《クレスゲ・オーディトリアム》(1955)

息子のエーロ・サーリネンによって設計されたNY・JFK国際空港《旧TWAターミナル》(1962)

本展は、装飾を排除したモダニズムが登場する前の、建築の豊かさを感じさせる内容だった。また久保都島建築設計事務所による小部屋を設けた会場構成、シンプルな動線、光の効果も効いている。

公式サイト: https://panasonic.co.jp/ls/museum/exhibition/21/210703/

2021/07/08(木)(五十嵐太郎)

サーリネンとフィンランドの美しい建築展

会期:2021/07/03~2021/09/20(※)

パナソニック汐留美術館[東京都]

※日時指定予約を実施

サーリネンといえば、エーロ・サーリネン(1910-61)がデザインしたノル社の「チューリップ・チェア」が思い浮かぶ。正直、その程度の知識でしかなかったのだが、本展を観て「チューリップ・チェア」に対する見方が少し変わった。本展はエーロの父、エリエル・サーリネン(1873-1950)のフィンランド時代にスポットを当てた展覧会だ。まずプロローグとして、フィンランドの民族叙事詩『カレワラ』の解説から始まり、しばし頭のなかにクエスチョンマークが現われる。しかし『カレワラ』がロシアからのフィンランド独立のきっかけをつくり、またサーリネンをはじめ芸術家たちにインスピレーションを与えた作品と知って驚いた。天地創造に始まり、4人の英雄が呪術を用いて宝を奪い求め戦う冒険だそうで、日本でいえば『古事記』や『日本書紀』に当たるようなものなのか……。現にサーリネンはデビュー作となる1900年パリ万国博覧会フィンランド館の建築で、「ナショナル・ロマンティシズム」と称される表現で民族独自の文化的ルーツを取り入れ、大成功を収めた。

1900年パリ万国博覧会フィンランド館 ラハティ市立博物館

1900年パリ万国博覧会フィンランド館 ラハティ市立博物館

アイデンティティやルーツに根ざすことは、建築でもデザインでも非常に大事なことだ。しかも自国の建国に際してはなおのことだろう。タイトルにある「フィンランドの美しい建築」の「美しい」とは、豊かな森と湖に恵まれたフィンランドの美しい自然や風土との調和を指している。サーリネンの美意識はつねにそこにあった。2人の仲間とともに、ヘルシンキ西の郊外の湖畔に建てた設計事務所兼共同生活の場「ヴィトレスク」にも、サーリネンの美意識が凝縮されていた。アーツ・アンド・クラフツ運動の影響も窺えるという解説どおり、まさにそれはフィンランド版「レッドハウス」のようである。ここで築いた理想の暮らしを、以後もさまざまな個人邸で実現していく。

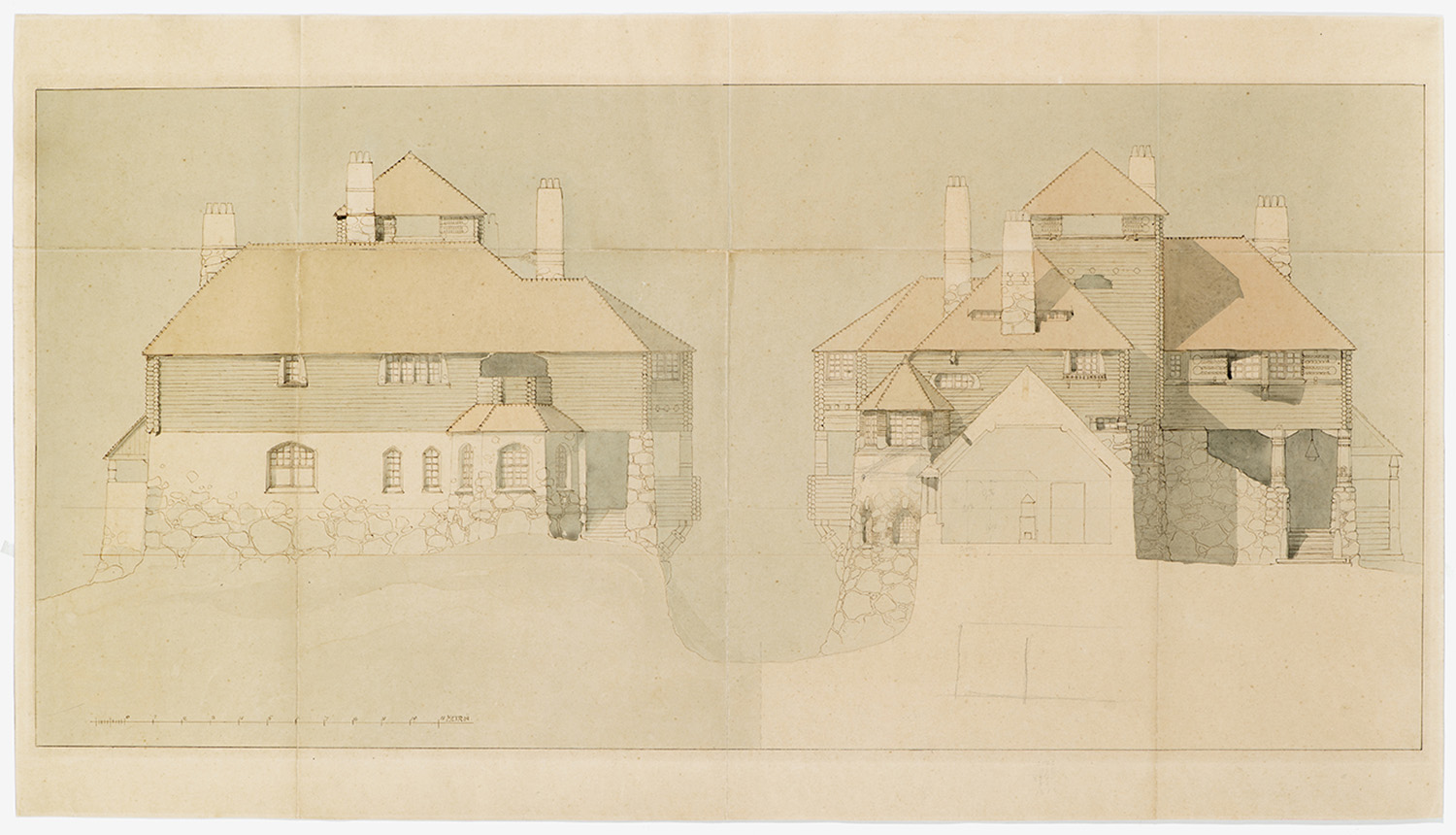

ゲセリウス・リンドグレン・サーリネン建築設計事務所《ヴィトレスク、リンドグレン邸の北立面(左)、スタジオの断面が見えるリンドグレン邸の南妻面(右)》(1902)フィンランド建築博物館

ゲセリウス・リンドグレン・サーリネン建築設計事務所《ヴィトレスク、リンドグレン邸の北立面(左)、スタジオの断面が見えるリンドグレン邸の南妻面(右)》(1902)フィンランド建築博物館

しかしサーリネンが本当の意味で飛躍するのは、1923年に母国を離れ、米国に拠点を移してからだ。時代の潮流に乗り、ナショナル・ロマンティシズムからモダニズムへと新たな表現を模索し開花させた。ルーツは大事であるが、そこに留まり続けても進化はない。日本的な言葉で言えば、サーリネンは「守破離」を実践したお手本のような人だと感じた。しかもチャールズ・イームズらを輩出したクランブルック・アカデミー・オブ・アートの施設設計に携わり、教鞭をとり、学長就任まで果たしたのである。後世に世界中で大ブームを巻き起こす米国のミッドセンチュリーデザインが生まれるきっかけに、サーリネンは大いに貢献したわけだ。「チューリップ・チェア」もそんな時代のなかで誕生した。あのなんとも言えない優美なラインには、エーロが父から受け継いだフィンランドの美しい自然や風土への賛美があるのかと想像すると、実に感慨深い。

ヴィトレスクのサーリネン邸のダイニングルーム[Photo: Ilari Järvinen/Finnish Heritage Agency, 2012]

ヴィトレスクのサーリネン邸のダイニングルーム[Photo: Ilari Järvinen/Finnish Heritage Agency, 2012]

公式サイト:https://panasonic.co.jp/ls/museum/exhibition/21/210703/

2021/07/05(月)(杉江あこ)

TRASHMASTERS vol.34『黄色い叫び』

エル・パーク仙台 スタジオホール[宮城県]

同じ作品を東京でも見ることはできたのだが、東日本大震災を受けて、2011年4月に発表された作品の再演ということもあり、せっかくなので、仙台にいるタイミングで観劇した。同市では、チェルフィッチュでさえなかなか満席にならないので、観覧者を増やす意味もある。

さて物語は、台風が近づくなか、地方の公民館において青年団の会議が紛糾したあと、土砂崩れの発生によって事態が激変するという展開だ。当初、TRASHMASTERSでは3.11から10周年として、別の作品の上演も検討していたらしいが、セットが大がかりなため、『黄色い叫び』を選んだ。結果的に2021年の7月の出来事を予見したかのようだ。

まず、前半における青年団の会議では、災害の根本的な対策を主張する一部の意見を顧みず、町長の意向を受けながら、祭りを強行する決議がなされる。これはもともと復興のあり方をめぐる議論を踏まえたものなのだが、2021年という新しい特殊な状況下で、コロナ禍にもかかわらず、オリンピックという巨大な祭りに突進していく日本政府とぴったりと重なりあう。本来、意図しなかったことにもつなげて解釈できることは、演劇を含む表現の醍醐味であり、作品がもつ普遍性の証だろう。また7月は日本各地で集中豪雨が発生し、熱海が土石流災害に襲われたが、『黄色い叫び』の後半の展開を思い出した。なお、今回、長野県でも上演されたのは、2019年の千曲川氾濫という自然災害の地でもあるからだ。

『黄色い叫び』はポスト3.11の演劇だが、人の嫌らしさも込めた通常と違う角度からの視点が新鮮だった。特に後半において重症者が運びこまれたあとの、生と性がせめぎあう一連の展開は見所である。それはアフタートークでも述べていたように、災害のあと、作・演出の中津留章仁が石巻へボランティアにいった経験が大きいのだろう。メディアが切り取って見せたい被災地のステレオタイプのイメージと、それを凌駕する出来事が続出する現場。そこでは欲望が渦巻き、キレイゴトだけではないだろう。本作では、さまざまな矛盾を抱えたわれわれの姿が描き出されている。

TRASHMASTERS vol.34『黄色い叫び』:http://lcp.jp/trash/next.html

2021/06/30(水)(五十嵐太郎)

隈研吾展 新しい公共性をつくるためのネコの5原則

会期:2021/06/18~2021/09/26(※)

東京国立近代美術館[東京都]

※混雑緩和のため、オンラインでの事前予約を推奨

国立競技場の設計参画や、国内外で多くの建築設計を手がける隈研吾は、いまやもっとも名の知れた国民的建築家と言える。そんな隈の大規模展覧会がオリンピックイヤーに相応しく開かれた。テーマは「新しい公共性をつくる」で、隈は独自の5原則を掲げる。それは「孔」「粒子」「やわらかい」「斜め」「時間」だ。誰もがわかる易しい言葉をキーワードにするあたりが、隈は編集能力に優れた人だと感じる。この5原則に照らし合わせれば、国立競技場の庇の軒下部分に用いられた小径木ルーバーは「粒子」に当たるのだ。47都道府県のスギ材とリュウキュウマツ材を多用したデザインは、なるほど粒子なのかと思う。また、2010年代を中心とした比較的新しい建築を事例としていたためか、その多くで建築模型が展示されており、なぜ「孔」なのか、なぜ「粒子」なのかというポイントがよく伝わってきた。ただひたすら難解だったひと昔前の建築論とは打って変わって、時代は変わったなと思う。そうした点でも隈は国民に寄り添う建築家なのだ。

展示風景 東京国立近代美術館 ©Kioku Keizo

展示風景 東京国立近代美術館 ©Kioku Keizo

展示風景 東京国立近代美術館 ©Kioku Keizo

展示風景 東京国立近代美術館 ©Kioku Keizo

もうひとつ特筆したいのが、本展タイトルに「ネコの5原則」とあることだ。まるで昨今の猫ブームにあやかるような切り口と最初は思ったが、いやいやどうして、それも新しい公共性を考えるうえで隈が導いた答えだった。隈が猫に着目したのにはコロナ禍が影響していた。コロナ禍で多くの人々の意識や価値観が変わり、国や自治体が管理する場所やハコものにではなく、身体的に引かれる場にこそ公共性が生まれると気づいたのである。これを猫に学んだという。本展の第2会場では、隈の自宅付近をうろつく半野良の猫2匹にGPSを取り付けてその行動を追ったユニークな検証があり、ほっこりと癒されつつも、その本気度が伺えた。これを丹下健三がかつて提唱した「東京計画1960」への応答として、隈は「東京計画2020 ネコちゃん建築の5656原則」と名づけて発表している。確かに私の飼い猫を見ていても、家の中でも暖かい場所や涼しい場所を求めて自ら移動するし、狭い場所にわざわざ入り込むのが好きだ。それもすべて身体的に心地良い場所を求めているからなのだろう。建築の新たな見方を教わる展覧会である。

公式サイト:https://kumakengo2020.jp/

2021/06/25(金)(杉江あこ)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)