artscapeレビュー

artscape編集部のレビュー/プレビュー

カタログ&ブックス | 2024年2月1日号[テーマ:みちのくを旅する/暮らす人と、祈りのメディアに思いを馳せる5冊]

古くからみちのく(北東北)の村々で親しまれてきた、素朴で味わいある風貌の民間仏たち。それらに焦点を当てた「みちのく いとしい仏たち」展(東京ステーションギャラリーで2024年2月12日まで開催)にちなみ、東北を旅した僧や学者たちの息遣いと、庶民の祈りの拠り所である仏像・彫刻という存在の不思議を感じる5冊を選びました。

※本記事の選書は「hontoブックツリー」でもご覧いただけます。

※紹介した書籍は在庫切れの場合がございますのでご了承ください。

協力:東京ステーションギャラリー

今月のテーマ:

みちのくを旅する/暮らす人と、祈りのメディアに思いを馳せる5冊

1冊目:円空仏

作:円空

発行:イマジン

発売日:2015年3月5日

サイズ:27cm

Point

江戸時代前期の僧、円空作の《観音菩薩坐像》(正法院蔵)は本展の見どころのひとつですが、この写真集では彼が日本各地を巡るなかで残していった「円空仏」のもつ豊かなバリエーションに驚嘆。木肌に落ちる影や、大胆に残されたノミ跡から生まれる絶妙な表情など、円空仏が時代を越えて愛される理由が伝わってきます。

2冊目:菅江真澄図絵の旅

著者:菅江真澄

編・解説:石井正己

発行:KADOKAWA

発売日:2023年1月24日

サイズ:15cm、350ページ

Point

東北や北海道を訪ね歩いた漂泊の国学者、菅江真澄(1754-1829)。旅先で出会う七夕・なまはげなどの風習や神事、食といった庶民の生活風景は日記や図絵として数多く精緻に描かれており、解説の添えられた本書では真澄自身の驚きも随所から感じ取れます。当時の人々の暮らしと信仰の背景をもっと知りたい方へ。

3冊目:辺境を歩いた人々

著者:宮本常一

発行:河出書房新社

発売日:2018年6月6日

サイズ:15cm、287ページ

Point

民俗学者の宮本常一(1907-81)の目線から、江戸後期〜明治時代に日本各地を旅したフィールドワークの先達たちの生き様を、オムニバス形式で読み解く一冊。菅江真澄もそのひとりとして1章分が割かれており、円空仏に出会った際のエピソードにも触れられています。平易で親しみの湧く語りかけるような文体も魅力。

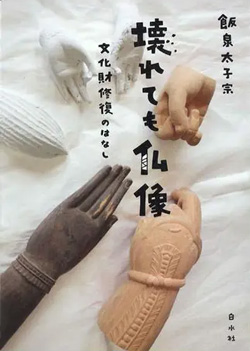

4冊目:壊れても仏像 文化財修復のはなし

著者:飯泉太子宗

発行:白水社

発売日:2013年10月25日

サイズ:19cm、229ページ

Point

仏像修復の専門家として、数えきれないほどの仏像を間近で見て触れてきた著者によるエッセイ。仏像のもつ魂の在り処にまつわる話から、小さな集落の消えゆく寺にある仏像のゆくえや保存、仏像の値段の話など、一つひとつがニッチでありながらも興味津々なエピソードばかり。時折挟まれる著者によるイラストも愛嬌たっぷり。

5冊目:わからない彫刻 つくる編(彫刻の教科書)

編集:冨井大裕、藤井匡、山本一弥

著者:冨井大裕、伊藤誠、桑名紗衣子、櫻井かえで、棚田康司、戸田裕介、長谷川さち、原一史、袴田京太朗、高柳恵里、AKI INOMATA、多和圭三、藤井匡、山本一弥、松本隆、黒川弘毅、細井篤

発行:武蔵野美術大学出版局

発売日:2023年4月20日

サイズ:21cm、287ページ

Point

自らの手で彫ったり型を取ったり。「彫刻」とはそもそもどんなメディアなのか? それを「作品」たらしめるものは? 武蔵野美大で彫刻を教える人々による制作ハウツー本である一方で、素朴な疑問に立ち返り交わされる談義が面白い一冊。民間仏も含め、古来から人々の間で根付いてきた彫刻という存在の不思議に出会えます。

みちのく いとしい仏たち

会期:2023年12月2日(土)~2024年2月12日(月)

会場:東京ステーションギャラリー(東京都千代田区丸の内1-9-1)

公式サイト:https://www.ejrcf.or.jp/gallery/exhibition/202312_michinoku.html

[展覧会図録]

「みちのく いとしい仏たち」公式図録

発行:NHKプロモーション

発売日:2023年

サイズ:A4判変型、180ページ

◎東京ステーションギャラリーミュージアムショップにて販売中。

2024/02/01(木)(artscape編集部)

カタログ&ブックス | 2024年1月15日号[近刊編]

展覧会カタログ、アートやデザインにまつわる近刊書籍をアートスケープ編集部が紹介します。

※hontoサイトで販売中の書籍は、紹介文末尾の[hontoウェブサイト]からhontoへリンクされます。「honto」は書店と本の通販ストア、電子書籍ストアがひとつになって生まれたまったく新しい本のサービスです。

◆

HAND BOOK──大原大次郎 Works & Process

著者:大原大次郎

発行:グラフィック社

発行日:2023年12月8日

サイズ:A5変形判、464ページ

手書き文字をはじめとするアナログで身体的な手法を駆使し、音楽、装丁、広告、ロゴの分野で活躍する大原大次郎。現代のデザインシーンに大きな影響を与えてきたその仕事を、プロセスや考え方とともに紹介する。

自炊者になるための26週

著者:三浦哲哉

発行:朝日出版社

発行日:2023年12月9日

サイズ:四六判、336ページ

“面倒”をこえて「料理したくなる」には、どうしたらいいでしょう。“ほぼ毎日キッチンに立つ”映画研究者が、その手立てを具体的に語ります。

ラブレターの書き方

著者:布施琳太郎

発行:晶文社

発行日:2023年12月19日

サイズ:四六判、344ページ

つながりすぎた社会で

〈二人であることの孤独〉を取り戻す

若きアーティストによる

SNS時代の恋愛・制作・人生論

関係性の美学

著者:ニコラ・ブリオー

翻訳:辻憲行

発行:水声社

発行日:2023年12月25日

サイズ:四六判、256ページ

参加、出会い、待ち合わせ、はては労働行為や商取引までをも形式化する捉えどころのない作品たちは、いかにして誕生したのか。芸術理論の空白のただなかで、全面的な商品化へ向かいつつある現在のアートを読み解くための必携書!

作家主義以後──映画批評を再定義する

著者:須藤健太郎

発行:フィルムアート社

発行日:2023年12月26日

サイズ:四六判、448ページ

ひとつの映画作品を問うことにおいて、映画そのものの存立を問う、その終わりなき営みとしての「映画批評」の可能性。『評伝ジャン・ユスターシュ』の俊英による、実験゠実践の記録。

アートと人類学の共創──空き家・もの・こと・記憶

編著:服部志帆+小野環+横谷奈歩

発行:水声社

発行日:2024年1月5日

サイズ:A5判、312ページ+カラー別丁64ページ

一軒の空き家に残された「もの」から、いかにして人びとの生を描き出し、歴史を語り継ぐことができるのか。人類学者とアーティストは、それぞれの立場からこの問いに向き合い、「もの」たちの声に耳をすます。写真、家具から柱、果てはつもった埃に至るまで、空き家をくまなく探索することで浮かび上がったのは、ひとつの空き家を軸にした、ある家族の生きざまと塩江町の人びとの繋がりだった。今はなき人びとの記憶を継承するために、アートと人類学に何ができるのか。分野の壁を超えた挑戦的なプロジェクトの軌跡。

情報哲学入門(講談社選書メチエ)

著者:北野圭介

発行:講談社

発行日:2024年1月15日

サイズ:13×18.8cm、266ページ

私たちは「情報」なしで暮らすことはできません。スマホでニュースを確認する、メールやラインをチェックする。改札を電子マネーの端末で通り抜け、車内では画面に映る広告や駅名を見る。そして会社に着けば……といったように、あらゆる場所に、無数の形で情報はあふれています。本書は、こうした現状の中で「情報という問い」に正面から取り組みます。カーツワイル、ボストロム、テグマークを通して技術との関係の中で「人間」とは何かを確認し、マカフィーとブリニョルフソン、ズボフを通して社会の中での情報がもつ機能を捉え、フクヤマ、ハラリ、サンデルを通して政治との関わりを考察します。その上で改めて「情報」というものを哲学的に規定し、情報をめぐる課題を整理します。

2024/01/15(月)(artscape編集部)

カタログ&ブックス | 2023年12月15日号[近刊編]

展覧会カタログ、アートやデザインにまつわる近刊書籍をアートスケープ編集部が紹介します。

※hontoサイトで販売中の書籍は、紹介文末尾の[hontoウェブサイト]からhontoへリンクされます。「honto」は書店と本の通販ストア、電子書籍ストアがひとつになって生まれたまったく新しい本のサービスです。

◆

闇の精神史

著者:木澤佐登志

発行:早川書房

発行日:2023年10月17日

サイズ:新書判、310ページ

19世紀末ロシア、独立直後のジャマイカ、サイバー空間――様々な時と場所に現れた、「宇宙」をめぐる思想。分子となって銀河に散らばる全祖先の復活を唱える者、自らのルーツを土星に見出し異形の音楽を創り出す者……。果てなき頭上の漆黒に、人は何を見るのか?

ギリシアへの旅──建築と美術と文学と

著者:マリオ・プラーツ

責任編集:金山弘昌

翻訳:伊藤博明、金山弘昌、新保淳乃

発行:ありな書房

発行日:2023年10月23日

サイズ:A5判、168ページ

永遠の都ローマを知り尽くした碩学が、西欧文芸のアルカディア的幻想に誘われて、ギリシアを旅し、白い大理石の半神たちのイメージに秘められた、時空を超えた深い歴史的意味と栄枯盛衰への哀悼と芸術的精華を語る、珠玉のエッセイ集!

クリエイティブデモクラシー──「わたし」から社会を変える、ソーシャルイノベーションのはじめかた

著者:一般社団法人 公共とデザイン(石塚理華、川地真史、富樫重太)

発行:BNN新社

発行日:2023年10月25日

サイズ:A5判、320ページ

本書は、行政でのイノベーションラボ立ち上げや、地方自治体・企業・住民とともに社会課題に向けた共創に取り組む「一般社団法人 公共とデザイン」が案内する、自分の足元から社会変革への第一歩を踏み出すための思考と実践の手引きです。

瀬戸内国際芸術祭と地域創生──現代アートと交流がひらく未来

著者:狹間惠三子

発行:学芸出版社

発行日:2023年11月15日

サイズ:四六判、256ページ

毎回100万人前後が離島などの会場に来場し100億円規模の経済波及効果をあげる芸術祭。だが、それだけではない。地域資源の再発見、誇りの醸成を促し、交流と活動の連鎖から、小商いや移住・定住の増加など、地域の変化が起きている。その企画・運営、とりわけ行政と民間・住民の関わり方を読みとき成功の秘訣を示す

戦後フランスの前衛たち──言葉とイメージの実験史

編集:進藤久乃

発行:水声社

発行日:2023年11月24日

サイズ:A5判、368ページ

大戦後の芸術運動(コブラ、レトリスム、シチュアシオニスト)を俯瞰する第一部、前衛周辺の作家たち(ポーラン、ポンジュ、パタフィジック、ベケット)を論じる第二部、詩に革新をもたらした音声詩、視覚詩の展開を見据える第三部を通して、戦後フランスの前衛運動の見取図を描き出す。

移動縁が変える地域社会──関係人口を超えて

編著:敷田麻実、森重昌之、影山裕樹

発行:水曜社

発行日:2023年12月7日

サイズ:A5判、224ページ

「よそ者」と呼ばれた移動者も、今や地方の衰退が進むなか、期待をもって地域の人々に迎え入れられるようになった。本書は、都市や農村など既成の枠組みを超え、多様な移動者によってつくられる社会のあり方を各地の事例とフィールドワークを元に分析。移動者と地域社会との新しい関係性をまちづくりに生かす最新刊。

ポップ・カルチャー批評の理論──現代思想とカルチュラル・スタディーズ

著者:ジョン・ストーリー

訳者:鈴木健、越智博美

発行:小鳥遊書房

発行日:2023年12月15日

サイズ:A5判、510ページ

マルクス主義から精神分析、構造主義、ジェンダー研究、ポストモダンまで、現代思想を通して理解できる。英米文学、コミュニケーション学、社会学、言語文化論を学ぶ学生に最適! 英国カルチュラル・スタディーズ大家による世界的ベストセラー、待望の翻訳書刊行!

2023/12/15(金)(artscape編集部)

カタログ&ブックス | 2023年12月1日号[テーマ:デジタルテクノロジーの現在から「人間とは?」を逆照射する5冊]

生の感覚そのものが新たな技術によって目まぐるしく更新され続ける現代。それらに触れるためのインターフェースを多領域の作家が提示する金沢21世紀美術館「D X P (デジタル・トランスフォーメーション・プラネット) 」展(2024年3月17日まで)にちなみ、私たち人間の姿を捉え直す契機になる本を選びました。

※本記事の選書は「hontoブックツリー」でもご覧いただけます。

※紹介した書籍は在庫切れの場合がございますのでご了承ください。

協力:金沢21世紀美術館

今月のテーマ:

デジタルテクノロジーの現在から「人間とは?」を逆照射する5冊

1冊目:未来をつくる言葉 ─わかりあえなさをつなぐために─(新潮文庫)

著者:ドミニク・チェン

発行:新潮社

発売日:2022年8月29日

サイズ:16cm、246ページ

Point

情報学研究者である著者が、娘の出産への立ち会いや、その後の生活のふとした瞬間、あるいはデジタルテクノロジーとヒトとの距離を扱った自らの制作など、半生を振り返りつつ綴るエッセイ。「はじまり」と「おわり」に挟まれた生の時間のなかで突き当たる、コミュニケーションやその齟齬について立ち止まって考えたい人に。

2冊目:親子で知的好奇心を伸ばす ネオ子育て

著者:草野絵美

発行:CCCメディアハウス

発売日:2022年4月1日

サイズ:19cm、253ページ

Point

デジタル技術とは切っても切り離せない現代の子育て。DXP展の出展作家でありデジタルネイティブ世代の草野絵美は、自らの子供(と、その親である自分自身)とどう向き合い、感覚を日々更新しているのか。あくまで育児書の体裁を取りつつ「ヒトが育つ」ことの普遍性も再認識させてくれる、パワフルな気持ちになる一冊。

3冊目:言語の本質 ことばはどう生まれ、進化したか(中公新書)

著者:今井むつみ、秋田喜美

発行:中央公論新社

発売日:2023年5月24日

サイズ:18cm、277ページ

Point

DXP展でも扱われている大きなテーマのひとつとして、昨今ますます私たちの心をざわつかせている人工知能。それらとヒトとの間にある決定的な差とは何か、そもそもある対象について「知っている」とはどんな状態を指すのか。言葉を使ううえでの「身体感覚」に焦点を当て、言語学の観点から人の営みを照らし出す話題書。

4冊目:身ぶりと言葉(ちくま学芸文庫)

著者:アンドレ・ルロワ=グーラン

翻訳:荒木亨

発行:筑摩書房

発売日:2012年3月29日

サイズ:15cm、680ページ

Point

箸や筆記具、あるいはキーボード──私たちの脳神経と手と指と、その先にある外界を橋渡しする道具(≒インターフェース)の数々と、古来から大きくは変わらない私たちの身体との間にある、絶えず更新され続けてきた関係性の変遷を紐解く一冊。原著の出版は1960年代半ばでありながら、新鮮な驚きをくれるはず。

5冊目:プロトコル・オブ・ヒューマニティ

著者:長谷敏司

発行:早川書房

発売日:2022年10月18日

サイズ:20cm、292ページ

Point

事故で片脚を失ったコンテンポラリーダンサーが、再起をかけてAI制御の義足を身につけることを通しての出来事を描くSF小説。現実世界でもすでに人工知能を用いた芸術作品が数多く生まれている昨今だからこそ、その先に何が起こりうるのか、人間性とは何かという問いが胸に迫ります。リアルなダンスシーンの描写も必見。

D X P (デジタル・トランスフォーメーション・プラネット) ─次のインターフェースへ

会期:2023年10月7日(土)~2024年3月17日(日)

会場:金沢21世紀美術館(石川県金沢市広坂1-2-1)

公式サイト:https://www.kanazawa21.jp/data_list.php?g=17&d=1810

[展覧会図録]

「D X P (デジタル・トランスフォーメーション・プラネット) ─次のインターフェースへ」公式図録

タイトル:デジタル・バイツ アート&テクノロジーの摂り方(仮)/Digital Bites How to eat Art and Technology

編集:長谷川祐子、金沢21世紀美術館

発行:株式会社ビー・エヌ・エヌ

発売日:2024年1月以降(予定)

サイズ:B5判変型、フルカラー、240ページ、バイリンガル(予定)

◎金沢21世紀美術館ミュージアムショップ、全国書店にて販売予定。詳細情報は展覧会ウェブサイトをご参照ください。

2023/12/01(金)(artscape編集部)

カタログ&ブックス | 2023年11月15日号[近刊編]

展覧会カタログ、アートやデザインにまつわる近刊書籍をアートスケープ編集部が紹介します。

※hontoサイトで販売中の書籍は、紹介文末尾の[hontoウェブサイト]からhontoへリンクされます。「honto」は書店と本の通販ストア、電子書籍ストアがひとつになって生まれたまったく新しい本のサービスです。

◆

革命と住宅

著者:本田晃子

発行:ゲンロン

発行日:2023年10月1日

サイズ:四六判、348ページ

革命は「家」を否定する──社会主義の理念を実体化すべく生み出された、ソビエト/ロシアの建築の数々。しかしその実態は当初の計画からかけ離れ、狭小で劣悪な住宅環境と、建てられることのない紙上の「亡霊建築」に分離していく。理想と現実に引き裂かれた建築から見える、大国ロシアが抱える矛盾とはなにか。そしてそこで生きる人びとの姿はどのようなものだったのか。

地衣類、ミニマルな抵抗

著者:ヴァンサン・ゾンカ

訳者:宮林寛

発行:みすず書房

発行日:2023年10月10日

サイズ:四六判、392ページ

「地衣類は科学者のみならず、「共生」──ないし「寄生」──について考えるためのさまざまなきっかけを思想家たちに提供してきた。本書はそうした過去の言説にも立脚しつつ、人新世の時代における共生の問題をあらためて俎上に載せた、詩情豊かなエッセイである。」(星野太)

関連レビュー

Vincent Zonca, Lichens. Pour une résistance minimale |星野太:artscapeレビュー(2021年10月15日号)

ユニバーサル・ミュージアムへのいざない──思考と実践のフィールドから

著者:広瀬浩二郎

発行:三元社

発行日:2023年10月20日

サイズ:A5判、184ページ

近年、各地のミュージアムで「さわる鑑賞プログラム」が実施されている。それは、ミュージアムを「目で見る」施設から、「全身の感覚でみる」体験の場に変えていく試みでもある。「ユニバーサル」とは、単なる障害者支援ではない。「健常/障害」という二項対立の垣根を取り払い、「誰もが楽しめる」ユニバーサル・ミュージアムを創ることで、触感豊かな共生社会の未来像を提示できるだろう。

バロック美術──西洋文化の爛熟

著者:宮下規久朗

発行:中央公論新社

発行日:2023年10月23日

サイズ:新書判、336ページ

西洋文化の頂点、バロック様式。17世紀を中心に花開いたバロックの建築・彫刻・絵画は、ルネサンス期の端正で調和のとれた古典主義に対し、豪華絢爛で躍動感あふれる表現を特徴とする。本書は、カラヴァッジョ、ルーベンス、ベルニーニ、ベラスケス、レンブラント、フェルメールらの代表的名作を網羅。美術史上の位置づけ、聖俗の権力がせめぎ合う時代背景など、バロック美術の本質を読み解く。

New Habitations from North to East: 11 years after 3.11

写真:トヤマタクロウ

詩:瀬尾夏美

装丁:米山菜津子

編集:柴原聡子

翻訳:大久保玲奈、サム・ベット

発行:YYY PRESS

発行日:2023年10月28日

サイズ:18.8×26.3cm、312ページ

アーティストで詩人の瀬尾夏美は、東日本大震災以降、岩手県陸前高田市をはじめ、近年増え続ける自然災害の被災地を訪ね、土地の人びとのことばと風景の記録を考えながら絵を描き文章を書いています。2022年、彼女はこれまで飛び石的に訪れていた被災各地を歩き直した軌跡を一冊の本にまとめることにしました。そして、写真家のトヤマタクロウが、2022年秋から2023年春にかけて岩手県北部から茨城県中部までを点と点を結ぶように辿り、各地の今の風景を収めました。

ここちよい近さがまちを変える──ケアとデジタルによる近接のデザイン

著者:エツィオ・マンズィーニ

監修・訳・解説:安西洋之、山﨑和彦

訳・解説:本條晴一郎、森一貴、澤谷由里子、⼭縣正幸

発行:Xデザイン出版

発行日:2023年11月3日

サイズ:A5判、351ページ

「Livable proximity=ここちよい近さ(近接)」。イタリアのデザイン研究者でありソーシャルイノベーションとサスティナビリティデザインに関する第一人者エツィオ・マンズィーニが著してくれるこの視点は、国のボーダーを超えてこれからの時代の“まち、地域、都市、ケア、コミュニティ、デジタル、経済、デザイン”への見方を変えてゆくと考えてやみません。本書は彼が記した「Livable proximity -- ideas for the city that cares」の翻訳書として、ポストコロナにこそ意味を放つこの視点・考え方・アプローチを我が国に広く伝えることを目的に、日本版オリジナルコンテンツとして当文脈における意義深い日本の事例や解説も追加されています。

沖縄画──8人の美術家による、現代沖縄の美術の諸相

編集:土屋誠一、富澤ケイ愛理子、町田恵美

発行:アートダイバー

発行日:2023年11月6日

サイズ:18.2×25.7cm、79ページ

沖縄という地縁だけを手掛かりに、ユニークな作品を展開する新進気鋭の美術家8名を紹介した展覧会「沖縄画―8人の美術家による、現代沖縄の美術の諸相」。同展の出品作品のほか、土屋誠一らによる「沖縄画」を巡る論考や、「東北画は可能か?」でも知られる三瀬夏之介を招いたシンポジウムを収録した記録集。

小杉武久 音の世界 新しい夏1996

編集:岡本隆子、菅谷幸、村井啓哲

デザイン:佐々木暁

翻訳:桜本有三

協力:芦屋市立美術博物館、山本淳夫(横尾忠則現代美術館)

発行:GALLERY 360°、HEAR/Estate of Takehisa Kosugi

発行日:2023年11月10日

サイズ:B5判、64ページ

今回の書籍は、芦屋市立美術博物館で1996年5月18日~7月7日に開催された「小杉武久 音の世界 新しい夏」展の図録の改訂版として出版されました。A6版 変形だった判型をB5版にし、新たに英文翻訳、図版、注釈を加えました。

スターハウス 戦後昭和の団地遺産

編著:海老澤模奈人

著者:志岐祐一、川崎直宏、古林眞哉、岡辺重雄

発行:鹿島出版会

発行日:2023年11月10日

サイズ:A5変型判、216ページ

三角形の階段室にY字型平面をもつユニークな星形住宅(スターハウス)。板状住棟が並ぶ団地景観に変化を与え、戦後団地を象徴する建物として、1970年半ばまで日本各地で建設された建築遺産の記録。

フランク・ロイド・ライト──世界を結ぶ建築

監修・著:ケン・タダシ・オオシマ、ジェニファー・グレイ

著者:水上優+田中厚子+田根剛+マシュー・スコンスバーグ

編集:豊田市美術館+パナソニック汐留美術館+青森県立美術館

発行:鹿島出版会

発行日:2023年11月10日

サイズ:B5版、256ページ

帝国ホテル二代目本館100周年記念展覧会「フランク・ロイド・ライト 世界を結ぶ建築」展公式カタログ。華麗な装飾、自然との調和、独自の存在感を放つ造形、素材と構法の革新、未来的なヴィジョンの数々。近年のF.L.ライトの調査研究の成果を基にした、四半世紀ぶりに日本で開催される待望の展覧会。

モニュメント原論──思想的課題としての彫刻

著者:小田原のどか

発行:青土社

発行日:2023年11月14日

サイズ:A5判、613ページ

彫刻を「思想的課題」と自らに任じ、日本近現代の政治・歴史・教育・芸術そしてジェンダーを再審に付す。問い質されるは、社会の「共同想起」としての彫像。公共空間に立つ為政者の銅像が、なぜ革命・政変時に民衆の手で引き倒される無残な運命に出遭うのか――。画期的かつ根源的な思索の書。

この国(近代日本)の芸術──〈日本美術史〉を脱帝国主義化する

編者:小田原のどか・山本浩貴

発行:月曜社

発行日:2023年11月18日

サイズ:四六判、852ページ

気鋭の作家/キュレーター/研究者22人よる論考とインタビューによって、帝国主義が隠蔽してきた〈芸術〉、そして〈日本美術史〉なるフィクションを解体=再編し、読みかえを迫る出色の論集。

とるにたらない美術──ラッセン、心霊写真、レンダリング・ポルノ

著者:原田裕規

編集:五十嵐健司

デザイン:加瀬透

発行:ケンエレブックス

発行日:2023年11月20日

サイズ:四六判変型、352ページ

誰もが知っているにもかかわらず、「とるにたらない」と決めつけられることによって、誰もが直視してこなかった美術の死角。それを敢えて見つめることによって、盲点の側から「美術」の自画像を浮かび上がらせることができるのではないか──(「はじめに」より)

2023/11/14(火)(artscape編集部)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)