artscapeレビュー

パフォーマンスに関するレビュー/プレビュー

果てとチーク『グーグス・ダーダ』

会期:2023/12/14~2023/12/17

BUoY[東京都]

流れる血が見えなければ、そこにある痛みもないことにできるのだろうか。果てとチーク『グーグス・ダーダ』(作・演出:升味加耀)の冒頭で交わされる会話は、隕石の影響で透明になってしまったというソトの人間の血の色についてのものだ。ナカとソトの境界で警備にあたっているイダ(神山慎太郎)とエダモト(横手慎太郎)の衣服がところどころ濡れて見えるのは、「清掃」でその血を浴びたかららしい。だが、イダはその臭いに軽い嫌悪感こそ示すものの、それ以上は気にすることもなくそのまま長々と雑談に興じる。そんなイダは冒頭の問いに対してイエスと答えているも同然だ。しかし、観客の関心もまた、見えない血から雑談の内容へとすぐさま移っていくだろう。少なくとも私はそうだった。見えない血を気にし続けることは難しい。

[撮影:木村恵美子]

[撮影:木村恵美子]

『グーグス・ダーダ』の世界は分厚く高い二重の壁とその間に広がる砂漠によってナカとソトに分断されている。かつて落ちた隕石によってソトの土壌とそこに住む人間が「汚染」されてしまったというのがその理由らしい。ソトの人間はナカの人間によってランク付けされ、居住地域を指定されるなどの管理を受けている。その一端を担い「清掃」にも携わる仮国境警備隊のイダとエダモトは、一方でソトの住人である「彼」(松森モヘー)が壁の周辺をうろつくことは「できるだけのことはしてあげよ」と黙認している。「彼」は砂漠を越えようとする人たちのために水を置いて回りながら、そこを通る人々が遺していった「忘れ物」を回収しているようだ。「彼」と暮らす「彼女」(雪深山福子)はもともとはナカの住人なのだが、そのことを隠して塾の講師として働いている。その教え子のスー(中島有紀乃)は幼馴染のミカド(上野哲太郎)がテロ組織に関わろうとしているのではないかと疑うのだが──。

[撮影:木村恵美子]

[撮影:木村恵美子]

[撮影:木村恵美子]

[撮影:木村恵美子]

一方、ナカの人々。エダモトの妹・ユキ(小嶋直子)はソトから養子を迎え育てている。しかし、その養子であるヲトメ(若武佑華)はエダモトのところに入り浸り、どうやらソトへの思いを募らせているらしい。ヲトメの友人・ユー(渚まな美)はソトからの移民2世で、両親はソトの子供をナカの人々へと斡旋する仕事をしている。ヲトメの養子縁組もユーの両親の仲介で実現したものだ。ユキの従兄弟でありイダの妹でもあるカヤ(川村瑞樹)は兄夫婦の不妊治療に端を発するトラブルに巻き込まれつつ、友人である「彼女」のソトでの暮らしを案じている。

やがてナカへのオリンピックの誘致が決まると状況は急激に悪化しはじめ、なんとかやってきたそれぞれの暮らしも綻んでいく。ソトからの移民は排斥され、抵抗するものは容赦なく排除されていく。ユーの両親はデモで捕まり、ヲトメもまたユキとともに暮らすことはもはやできない。テロが頻発し、ミカドと「彼」は帰らぬ人となる。かけがえのないはずの命はいくらでも代わりがあるものとして扱われていく。そして拡散する陰謀論、あるいは真実。陰謀論と歴史の改竄は見分けがたく、描かれる物語はあまりに現実に近しい。

[撮影:木村恵美子]

[撮影:木村恵美子]

[撮影:木村恵美子]

[撮影:木村恵美子]

タイトルはドイツ語で「いないいないばあ」を意味する言葉だ。見えないことにし続けたものは、いつか歪なかたちでその姿を現わすことになるだろう。だが一方で、この物語世界においては、血さえ流れなければナカとソトの人間の区別はつかないという点も忘れてはならない。このことは、分断が暴力を生み出しているのではなく、流される血こそが、いや、血を流させる暴力こそがナカとソトとの分断を生み出しているのだということをも暗示してはいないだろうか。そういえば、同じ施設で育ったヲトメとスーの運命がナカとソトへと分かたれることになったのも、ヲトメの行為によるスーの流血が原因だった。

悪い方へ悪い方へと転がり続ける物語は、どんな解決も結末らしい結末も与えられないまま唐突に終わりを迎える。だがそれは世界の終わりではない。物語の冒頭を繰り返すように人々が行き交うなか「なにかが落ちてくる」最後の場面は、暴力と分断の終わりなき連鎖を改めて観客に突きつける。「その一発で、全部おしまいになればよかった。だけど、なにも変わらない。誰も気づかない。わたしたちは、ずっとずっと、ここにいる。多分、永遠に」。

[撮影:木村恵美子]

[撮影:木村恵美子]

[撮影:木村恵美子]

[撮影:木村恵美子]

[撮影:木村恵美子]

[撮影:木村恵美子]

果てとチークの前作『くらいところからくるばけものはあかるくてみえない』の戯曲は第68回岸田國士戯曲賞最終候補作品に選出されている(受賞作は2024年3月1日[金]に決定)。それに伴い2月13日(火)23:59まで上演映像も無料公開中。今後の公演としては8月に『はやくぜんぶおわってしまえ』(第29回劇作家協会新人戯曲賞最終候補作品)再演、11月に『害悪』(令和元年度北海道戯曲賞最終候補作品)再再演、そして2025年1月に『はやくぜんぶおわってしまえ』の続編となる新作『きみはともだち』が予告されている。

果てとチーク:https://hatetocheek.wixsite.com/hatetocheek

『くらいところからくるばけものはあかるくてみえない』上演映像(2月13日[火]23:59までの配信):https://youtu.be/BsIj73v-1mM

関連レビュー

果てとチーク『そこまで息が続かない』|山﨑健太:artscapeレビュー(2023年12月01日号)

果てとチーク『くらいところからくるばけものはあかるくてみえない』|山﨑健太:artscapeレビュー(2023年09月15日号)

果てとチーク『はやくぜんぶおわってしまえ』|山﨑健太:artscapeレビュー(2023年02月01日号)

2023/12/16(金)(山﨑健太)

劇団不労社『MUMBLE─モグモグ・モゴモゴ─』

会期:2023/12/14~2023/12/17

ロームシアター京都 ノースホール[京都府]

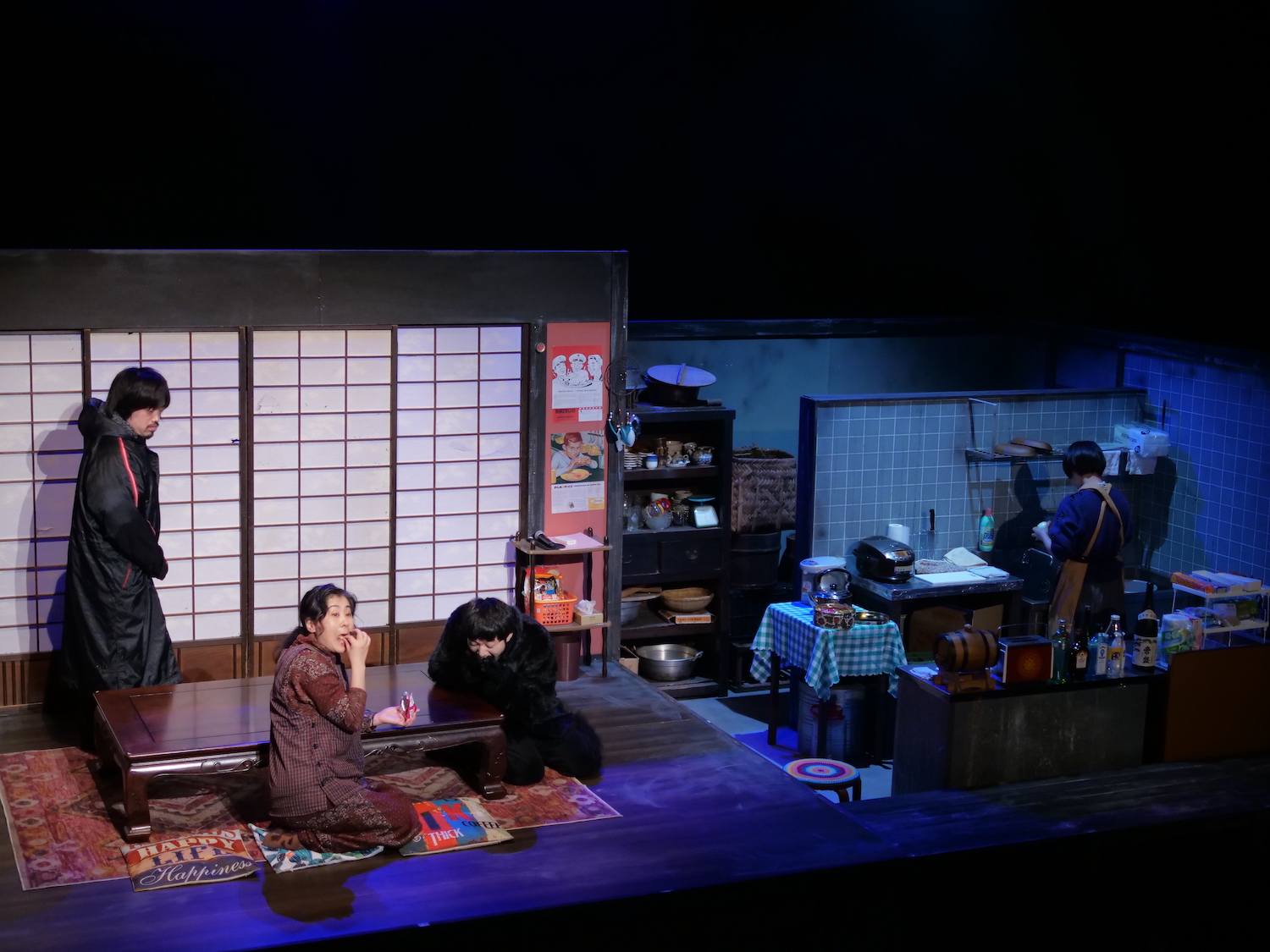

ブラック企業など、(理不尽な)ルールやアイデンティティの共有/強要が形成する閉鎖的共同体において、暴力が連鎖的に起こる構造を畸形的に描いてきた劇団不労社。「集団暴力シリーズ」の最終章と銘打たれた本作は、共同体の最小単位であり、かつメタファーとして拡張可能な「家族」というテーマが、「食(卓)」と交差して描かれる。

舞台は、ある家族が山奥で営む「民宿シャングリ=ラ」。「家族になれる宿」をモットーとし、設立者の猿渡ゲン(故人)の強い意向により、宿泊客も「家族のようにふるまうこと」を求められる。猿渡家の構成員は、大所帯だが一見「普通の家族」に見える。ゲンの妻のサチ、2人の子であるカイトとケントの兄弟、サチの弟と妻、妻の姪。そこに、帰省したケントが連れてきた恋人が加わる。

[撮影:肖藝凡]

宿の設立者であり家長であったゲンは、舞台上では不在だが絶対的な存在として影を落とし、ゲン亡き後も「家族のようにふるまうこと」という掟は遵守される。そうした彼らの姿が、まさに「家族という演技」にほかならぬことを暴くのが、「家族の証」であるはずの「食卓を囲む一家団欒」のシーンである。皆が食卓についてカレーを食べるなか、「犬」という役割を与えられた「チャーリー」は、四つん這いで食事をするのだ。食事以外は二足歩行で普通に会話し、「人間」となんら変わりないからこそ、その姿は(外から来た宿泊客と観客にとって)異様に映る。だが、「家族という演技(もちろん愛犬も家族の一員である)」を続行している猿渡家の人々にとって、「犬のチャーリーが四つん這いで食べること」は「当たり前」なのだ。

[撮影:宇治田峻]

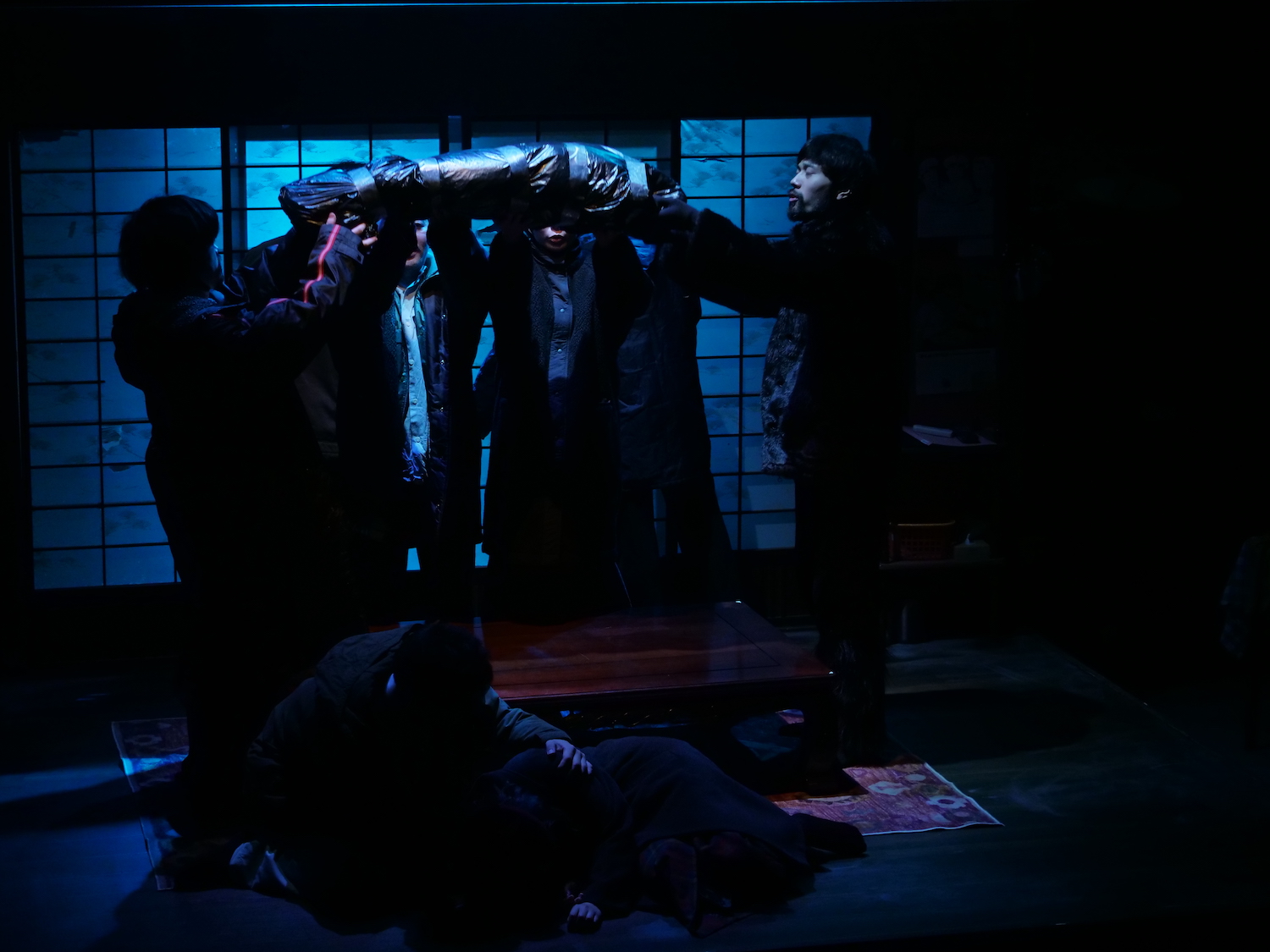

ゲンの葬式を挟み、後半では、大雪のため食糧の供給が絶たれ、民宿の人々は飢えと猜疑心に蝕まれていく。カラスを捕り、傷口にわいた蛆虫やカーペットまで食べ、餓死寸前の彼らに残されたのは、人間の死体だった。村の猟友会のメンバーが除雪車に巻き込まれ、切断された半身の肉が、ジビエ料理を供する民宿の人間によってさばかれる。彼らがかき込むカレーの皿は空だが、強烈なカレーの匂いが舞台/客席の境界を侵犯する。

[撮影:肖藝凡]

猿渡家の成員にとって、父、夫、(義理の)兄として家父長制の頂点に立っていたゲンは、「家族を演じる」というこの民宿のルールを定めた創造主でもある(ただし、ゲンは婿養子であることが当日パンフの家系図と台詞の端からうかがい知れ、「起源」の正統性は揺らいでいるが)。その絶対的なルールは彼の死後も遵守され続け、舞台と客席を隔てる透明な「第四の壁」が、実体のない映像として「家族というフィクション」を上映するスクリーンとなる。サチは何度も「ホームビデオ」を再生して嬉しそうに眺め、お茶の間に繰り返し流れるのはTVアニメ「サザエさん」だ。そして「サザエさん」の一家団欒のシーンとは、家族内の序列とジェンダーによって席順が決められた、家父長制家族のわかりやすい見取り図である。家長である波平は座卓の長辺を独占し、マスオも短辺を独占するが、二人の妻であるフネとサザエには、ほぼマスオ一人分のスペースしか与えられない。

映画セットのように緻密に作り込まれた舞台美術も昭和的ノスタルジーを濃厚に漂わせるが、「家族というフィクション」というテーマは、後半では「カニバリズム」へと一見すり替わってしまうように見える。だが、背面下で進行するのは、「新たな家長」が誕生し、極限状況下でリーダーとしてふるまい、「家族の絆の団結」を訴えて皆をまとめていく事態である。「次男ケントに一任する」というゲンの遺言が公開され、長男のカイトは実は連れ子であったことが明かされる。そして、父の葬式のために帰省したケントが「正統な嫡子」として実質的に場を仕切っていく。備蓄食糧を盗み食いした者には厳罰を与えるなど、「家族を思いやる温情ある厳父」になっていくケント。その姿は、毎日ホームビデオを眺めるサチにとって「若い頃のお父さんそっくり」に映る。ラストシーンでは、ケントの恋人が出産したことが語られ、「子の誕生」による「家長の地位の安定」が示されるが、「俺も子ども殴るんかな」とつぶやく台詞は、権力の座とともに暴力も継承されることを示す。

そして、前半と後半を切断しつつ、「家族」と「カニバリズム」というテーマの紐帯となるのが、劇中では時間を飛ばしてカットされる「ゲンの葬式」である。なぜ、ゲンの葬式は明確に描かれないのか。劇中では空白地帯である「父の葬式」の潜在的な意味を掘り下げることで、家父長制的共同体の持続の暴力的なグロテスクさが浮かび上がってくるのではないか。「父の葬式」とは、家長の死を弔う儀式であると同時に、「新たな家長」に権力が継承される場でもある。そして葬式とは、宗教的作法に則った遺体の処理の後、集った親族が「食を共にする」経験で構成される。ならば、(喪服こそ脱いでいるが)「一家そろって食卓を囲む人肉食」こそ「父の葬式」の一環なのであり、彼らは引き伸ばされた「葬式後の会食」の時間のただなかにいるのだ。そこで、「会食」として食われるのが「ゲンと対立していた猟友会のメンバー」であることは、「敵対する組織・共同体の者」を喰らって排除することで、家父長制的共同体の安定と結束が強化されるというグロテスクな暴力性を描き出す。

さらに、「猿渡家の血筋は、実は猿と人の混血だった」という終盤の語りは、神話的様相を帯びると同時に、家父長制家族の外延の拡張可能性を指し示す。「猿渡家(猿と人間の混血)」と「猟友会(人間)」という「種の違いによる対立抗争」は、「人種」にパラフレーズ可能であり、さらには民族、宗教、言語やそれらの差異を基盤とする国家という共同体の対立抗争のメタファーとして置換可能である。「半分猿の血が入った」猿渡家とは、「イエロー・モンキー」という他者の差別化の視線を自虐的に貼り付けられているのだ。「人肉の会食」の後、吹っ切れた彼らがカラオケで大熱唱するのは、チャットモンチー(chatmonchy)の楽曲『シャングリラ』だ。「話す猿」たちが順番にマイクを回して絶唱する大饗宴で、「父の葬式」はお開きとなる。テレビのリモコンが観客席に向けて押され、「見えないカラオケ映像」の画面を見つめる視線が観客席に向けられ、私たち観客が映し鏡となる。

2時間20分の大作である本作は、食と倫理、ヒトと動物の境界といったテーマとともに、「ホームドラマ」の形式をメタ演技で擬態しつつ、フィクションという視座から、家父長制的共同体の根源にある暴力性に迫っていた。

[撮影:宇治田峻]

ロームシアター京都×京都芸術センター U35 創造支援プログラム 劇団不労社『MUMBLE─モグモグ・モゴモゴ─』:https://rohmtheatrekyoto.jp/event/103764/

劇団不労社:https://www.furosya.com/

2023/12/16(土)(高嶋慈)

梅田哲也展 wait this is my favorite part 待ってここ好きなとこなんだ(1期)

会期:2023/12/01~2024/01/14

ワタリウム美術館[東京都]

既存の建築物を舞台に、バックヤードや屋上、裏階段などを順路に組み込み、通常とは異なる導線で建築の裏/表を巡るツアー・パフォーマンスという手法は、近年の梅田哲也の代表的スタイルである。美術館での初個展「梅田哲也 うたの起源」(2019-2020、福岡市美術館)で試みられたこの手法は、埼玉、高槻、京都と続き、老朽化などで役目を終えた建築物の記憶にも触れながら、音や光の仕掛け、空間の開閉によって建築物を有機的に再活性化させた。埼玉の旧区役所を舞台とした展示作品『O階』(2020)、閉館した高槻の劇場を巡る『9月0才』(2022)、元銀行を舞台とした『リバーウォーク』(2022)である。

現役の美術館を舞台にツアー形式で巡る本展では、「三角形の敷地」という空間の特異性を、「過去の記憶を再演する」という反復構造にうまく組み込み、忘れがたい経験をもたらした。ツアーは20分ごとにスタート。少人数の観客はガイド役のキャストに導かれ、4階の真っ暗な展示室からツアーが始まる。実験器具のようなガラス容器と蝋燭のついた棒が振り子のように揺れ、懐中電灯に照らされた影が壁に揺らぎ、ガラス容器に入れられた小さな粒が蝋燭に熱されて高く澄んだ音を立てる。音や光の仕掛けによって鑑賞者を日常から切り離し、感覚を研ぎ澄ませる静かなオープニングだ。

[撮影:後藤秀二]

その後、オフィスを通り抜け、3階の展示室へ。ガラス壁越しの吹き抜け空間には、工事現場のように足場が組まれ、美術館の建築計画のパネルを掲げるキャストが佇む。足場を下りた先は手すりの付いた台車になっており、汽笛の合図とともにキャストに押され、「船」となって「出航」する。「船」が大きなガラス窓に近づくと、窓が開けられ、建物正面が面する大通りの物音が流れ込んでくる。視覚よりも「音」で一気に感覚がひらける。そして道の向こう側の小さな三角形の空き地には、手を振る人たちが見える。

[撮影:後藤秀二]

[撮影:後藤秀二]

[撮影:後藤秀二]

その後、裏階段や暗室のような小部屋を通り抜け、横断歩道を渡って、先ほど見た三角形の空き地へ。組まれた足場に上ると、美術館正面の窓が開き、ひとつ後の回のツアー参加者たちを乗せた「船の出航」が見え、互いに手を振り合う。汽笛の音が聴こえた気もするが、車のクラクションだったのかもしれない。作為と偶然性、内側と外側、見る/見られる、鑑賞者/出演者、過去と現在の境目が溶け合い、「現在地」が一瞬宙に浮く。

[撮影:後藤秀二]

「時間差の構造により、鑑賞者が目撃した光景が、鑑賞者自身によって“再演”される」という手法は、高槻の元劇場での『9月0才』と共通する。高槻の場合は、初めは客席に座る観客として眺め、2度目は「舞台上の出演者」として反復される「カーテンコール」の仕掛けが、市民に長年愛された劇場へのリスペクトとなっていた。一方、本作では、「美術館の敷地と相似形を描く三角形の空き地」が鍵となる。建設現場のように空き地を囲う仮設壁には、美術館建設工事の前の更地の写真が用いられている。「記憶を再演する舞台」としての空き地が、「美術館が建つ前の更地」と重なり、二重に過去を反復する。また、古い写真、建築模型、美術館の前身のギャラリーの看板といった「建築物の記憶」を示す物品があちこちに仕掛けられ、「記憶を再演する舞台」への無言の案内人となる。

こうした時間差の反復と反転の構造は、さまざまなメタ的な仕掛けで示唆されている。4階の暗い部屋から3階の吹き抜け空間に移動後、ガラス越しのキャストがタイムラインについてマイクで語る台詞がある。「さっき、暗い部屋でお会いした私は、今から1分後の私です」「今ここで話しかけている私は、暗い部屋に入る1分前の私です」。また、オフィスで流れるインタビュー音声では、寺山修司の演劇作品『観客席』(1978年初演)についての思い出話が語られており、観客/出演者という区分に対する問いを予告する。

最も直接的な示唆が、ミヤギフトシの映像作品《The Ocean View Resort》(2013)から引用した個展タイトルである。同性の友人Yに淡い恋心を寄せる主人公と、戦争捕虜だったYの祖父と米兵。ベートーヴェンの楽曲を聴きながら交わされる2組の会話が、「wait this is my favorite part/待ってここ好きなとこなんだ」という同じ台詞で中断され、親密さと絶対的な隔たりが溶け合った沈黙のうちに、荘厳な音楽が繰り返される。「同じ主題を反復する」楽曲の構造とナラティブをリンクさせつつ、アメリカと日本、日本と沖縄、沖縄戦の記憶と寂れたリゾート地の現在、ホモセクシュアル男性/へテロ男性といったさまざまな差異や政治的な力学が重ねられる。

そうした記憶の残響/残像を、本作はパフォーマンスのレベルと美術館建築の物理的なレベルで共振させた。また、梅田のパフォーマンス作品は、常に舞台芸術に対するメタ批評を胚胎させているが、本作では音楽の反復構造への言及を通して、「タイムライン」という舞台作品の基底の可視化がさらに重なり合う。

こうした三層構造を鮮やかに示す点で秀逸だったが、個人的には一種の臨死体験に近かったことも興味深かった。私が体験したのは日没後の夕方だったこともあり、暗い空き地から道路を隔てた明るい室内を見ていると、死者の世界から(かつて自分のいた)対岸の生者の世界を見ているような感覚を覚えた。「船の出航」や、道路=川を渡るという仕掛けの作用もある。見知らぬ観客どうしが互いに手を振り合うが、見送っているのか、見送られているのか。死んだとき、顔は定かではないが、誰かが向こう岸で手を振って見送っているのだろうか。計算されたさまざまな反転とともに、生者と死者の世界も一瞬溶け合うような体験だった。

なお、本展は、内容を変えた「2期」が2024年1月16日〜28日に予定されている。

梅田哲也展 wait this is my favorite part 待ってここ好きなとこなんだ:http://www.watarium.co.jp/jp/exhibition/202312/

関連レビュー

KYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭 2022 梅田哲也『リバーウォーク』|高嶋慈:artscapeレビュー(2022年12月01日号)

高槻芸術時間「インタールード」 梅田哲也『9月0才』|高嶋慈:artscapeレビュー(2022年10月15日号)

コレクション1 遠い場所/近い場所|高嶋慈:artscapeレビュー(2022年08月01日号)

梅田哲也 うたの起源|高嶋慈:artscapeレビュー(2020年01月15日号)

2023/12/10(日)(高嶋慈)

ももちの世界 #9『皇帝X』

会期:2023/12/07~2023/12/12

ろうの母親が営むダイナーを舞台とした『華指1832』(2021)以降、手話を取り入れた現代演劇に取り組むピンク地底人3号(「ももちの世界」主宰)。ドイツの現代作家の戯曲を用いた手話裁判劇『テロ』(2022)は、「ひとつの役を、ろう俳優(手話)と聴者の俳優(発話)のペアで演じる」という実験的な形式により、バリアフリー上演のあり方の大きな更新と、二項対立で構成される戯曲世界への批評を両立させた秀逸な上演だった。

自身の戯曲を上演する本作では、「手話と発話による2人1役」ではなく、「ろう者の役」をろう俳優が手話で演じる(『華指1832』以降の手話劇に継続的に出演する山口文子が本作にも出演する)。字幕に加え、タブレット端末の貸し出し、前説や受付には手話通訳者が同伴するなど、観劇の情報保障も配慮されている。

舞台は平行世界的な架空の日本。1948年、巣鴨プリズンで死刑宣告を待っていたA級戦犯の桐野健人は、「神の祝福」を受けて釈放され、112歳になった今も「皇帝」として君臨し続けている(渋い和服にキリストの荊冠を被ったビジュアルであり、女優が演じる)。皇帝の親族である側近が暗殺され、遺児となった三姉弟が皇帝の庇護下に引き取られる。長男のひかるは、皇帝の孫の16歳の少年、桐野凛介に兄のように慕われる。軽い知的障害がある凛介は、現実よりも映画の世界に興味があり、2人は特攻隊の映画撮影を通して親しくなっていく。一方、祖父の皇帝も「映画に登場する月の裏側に住む宇宙人は中国と通じている」という陰謀論を信じ、軍備増強を進めるが、クリスマスに余命が尽きることを「神」から宣告される。

[撮影:北川啓太]

皇帝の死後、一時はリベラルな政治体制が実現するが、亡き皇帝にそっくりの男がモーセあるいはキリストの奇跡のように海を渡って現われ、凛介の秘書として「復活」し、新皇帝の座につかせてしまう。秘書に操られるまま、「おじいちゃまの無念」を晴らすため、祖父以上に軍国主義とナショナリズムを推し進める凛介。「平成のゼロ戦」であるX-2の滑走路拡張工事のため、自衛隊の舞鶴基地周辺の海は土砂で埋め立てられる。見返りとして舞鶴で開催されるオリンピックの聖火を燃やすのは、銃殺されたデモ隊の積み上がった死体だ。その国家スペクタクルの光景を、ナチス政権下のオリンピックを映画化したレニ・リーフェンシュタールのように、映画に撮って後世に残すことをひかるは命じられる。ひかるのカメラが回るなか、凛介は、かつてひかると撮った映画の特攻隊員を思い浮かべながら、X-2に乗り込み、アメリカから「爆買い」した戦闘機を率いて出撃する。その瞬間、空に穴が開き、世界は終わりを迎えた……。

[撮影:北川啓太]

後半になるにつれ、黙示録的なヴィジョンとともに日本の現代史がグロテスクに描写される。祖父から孫へ継承される帝政とは、岸信介と安倍晋三の世襲政治であるが、母親代わりの養育係として凛介を世話する「キク」の名が、「菊の御紋」を連想させることから、政治家の世襲に天皇制も重ね合わせられる。そして、皇帝に祝福を与える「神」は、戦前の天皇像や統一教会を示唆するとともに、「天の愛するお父様」「アーメン」といったキリスト教のフレーズの連呼は、アメリカの支配下にあることを示す。

[撮影:北川啓太]

以下の本稿では、「政治風刺劇」から視点を変え、①上演ではカットされた、「劇中劇」としての特攻隊映画の台詞の引用、②手話劇であることの意義について考えたい。まず①について。本作が描くのは、世代が交代しても変わらぬ、現実とフィクション(映画)の境目が混濁した独裁者による支配構造である。「映画」は本作の軸線であり、凛介が特攻隊の映画制作を通してひかると親しくなったことが、終盤への伏線となる。終盤では、皇帝の椅子=X-2のコックピットに乗り込む凛介を、ひかるが「行かないで」と止めようとするが、凛介は「僕は君が好き。でもそれ以上に美しい国日本が好きだ。さようなら!」と振り切って出撃する。この二人の会話は、「特攻隊員の青年と恋人の会話」を露骨に想起させる。実は戯曲には、この会話が「凛介とひかるの撮影した特攻隊映画」のラストシーンとして、劇中劇で登場する。会話自体は、『花の特攻隊 あゝ戦友よ』(1970、森永健次郎監督)の引用である。

実際の上演では時間の都合上カットされたが、劇中劇として上演した方が、現実と虚構の混濁の強調に加え、潜在的にはらむクィアな批評性が浮かび上がったのではないか。戦争遂行を支える論理とは、「(未来の)妻や家族を守る」という男性に課せられた使命が、「国を守る」ことへと破綻なく接続・拡大される、家父長制と異性愛主義の結託にある。本作前半では、凛介がひかると手をつなぐ、疲れた凛介がひかるの肩に寄りかかるなど、二人の少年のホモエロティックな関係性が仄めかされるが、「劇中劇としての特攻隊員と恋人の台詞」が「男性どうしの台詞に置き換えて反復される」というパロディ的な構造を明確に示した方が、マッチョな論理に染められた世界の「崩壊」を示すクィアな批評性が際立つだろう。

②本作が手話劇であることの意義について。老皇帝の庇護下に引き取られた三姉弟のうち、末っ子のあかりはろうであり、姉の手話通訳がなければ皇帝の声を聞くことも自身の声を皇帝に伝えることもできない。あかりは転校先の学校で、コーダ(聴覚障害者の親を持つ聴者の子ども)の優子と親友になるが、凛介を操ろうとする秘書の企みで事故に遭い、死亡/退場する。あかりは、(凛介以外)健常者で男性が占める支配システムにも、物語のレベルにおいても「脇役」として二重に周縁化された存在だ。物語からの彼女の「排除」「消去」は、経済成長、軍備増強、ナショナリズムが加速する強権的な国家の裏返しでもある。

一転して、ラストシーンでは、あかりが神の祝福を受けて新皇帝になるという、ブレヒトの『三文オペラ』のような唐突な転換が起きる。「世界の終末」は「神があかりに見せた夢」であり、映画にしか興味がない凛介やひかるに代わって皇帝に就任したことが語られる。ここで注目したいのは、この「就任演説」において初めて、あかりの手話に「声」があてられたことだ。それまでのあかりの台詞は手話/字幕で伝えられていた。だが、ラストシーンのみ、壇上であかりが手話で話す就任演説を、下で向き合う優子が声で発話し、「手話と発話による2人1役」に近い状態が出現した。老皇帝や凛介によるそれまでの演説シーンとは異なり、舞台上に聴衆がいないことは、「不在の聴衆」こそ(多くは手話を解さない)観客自身なのだというメタメッセージを示し、舞台と客席を鮮やかに架橋する。黙示録におけるキリストの到来を思わせる新皇帝のあかりは、来るべき未来のヴィジョンでありつつ、「神が祝福を授ける」システム自体は何も変わらない点で両義的ではあるのだが。

このように本作は、ラストシーンにおいて、「手話劇」の演劇的な可能性を示した。ただし、手話裁判劇『テロ』が秀逸だっただけに、次回こそオリジナル脚本で「2人1役」システムを見てみたいと思う。

[撮影:北川啓太]

ももちの世界:https://momochinosekai.tumblr.com/

関連レビュー

手話裁判劇『テロ』|高嶋慈:artscapeレビュー(2022年12月01日号)

2023/12/07(木)(高嶋慈)

KAAT×東京デスロック×第12言語演劇スタジオ『外地の三人姉妹』

会期:2023/11/29~2023/12/10

KAAT神奈川芸術劇場〈大スタジオ〉[東京都]

「優良なる国民の増加を図るために」「なるべく早く結婚せよ」「産めよ殖やせよ、国のために」。KAAT×東京デスロック×第12言語演劇スタジオ『外地の三人姉妹』(翻案・脚本:ソン・ギウン、演出:多田淳之介、翻訳:石川樹里)の終盤で引用されるこれらの言葉は、ナチス・ドイツの「配偶者選択10か条」にならって厚生省が1939年に発表した「結婚十訓」をもとにした一節だ。これらの言葉が歴然と示しているように、朝鮮を支配し戦争へと邁進する日本の植民地主義や軍国主義は家父長制と密接に結びついている。そしてもちろん、家父長制の問題は現在とも地続きだ。2020年から3年を経ての今回の再演は、そのことをまざまざと感じさせるものになっていた。

チェーホフ『三人姉妹』を原作に、舞台を帝政ロシアの田舎町から日本の植民地支配下の朝鮮へと置き換えた本作。物語は1935年4月にはじまり、翌年には日中戦争が開戦することになる36年の年末、第二次世界大戦勃発直前の39年8月、そしてミッドウェー海戦を経て戦争の主導権がアメリカへと移った後の42年10月と、そのときどきを生きる福沢家とその周囲の人々を四幕構成で描き出す。

[撮影:宮川舞子]

[撮影:宮川舞子]

筋そのものは驚くほど原作通りだ。将校である父の赴任で朝鮮北部の軍都・羅南に住むことになった福沢家。教師として働く長女・庸子(伊東沙保)、近所に住む中学教師・倉山銀之助(夏目慎也)に嫁いだ次女・昌子(李そじん)、内地で大学教授になるという夢を果たせず、現在は英語の翻訳などをして過ごす長男・晃(亀島一徳)、そして女学校を卒業したばかりの尚子(原田つむぎ)の生活と周囲の人々との関係はゆるやかに、しかし確実に変化していく。晃はやがて朝鮮人有力者の娘・仙玉(アン・タジョン)と結婚し、昌子は父の部下であった軍人・磯部(大竹直)と互いに思いを寄せることになるだろう。一方、尚子は福沢家の離れに下宿していた朴智泰(田中佑弥)と婚約するのだが、その朴は結婚の直前、尚子に一方的に好意を抱く軍人・相馬僚(波佐谷聡)との決闘に敗れ命を落としてしまうのだった──。

[撮影:宮川舞子]

[撮影:宮川舞子]

[撮影:宮川舞子]

[撮影:宮川舞子]

こうしてまとめてみればこの作品では恋愛沙汰しか描かれていないようにも思える。だが、ソン・ギウンの戯曲は、福沢家とその周辺の人々の関係とその変化を通して、たかが恋愛や家族関係でさえ植民地支配や戦争と無関係ではあり得ないということを巧みに示していく。朝鮮人と日本人、女と男、軍人と民間人、内地(日本)を知るものと外地(朝鮮)で生まれ育ったもの、地方出身者と都市部出身者。属性や文化、言葉の違いは人格形成や人間関係に影響し、その歪みがもたらした帰結のひとつが相馬による朴の殺害だった。相馬の行為は女性を自らの所有の対象としてしか見ることのできない「有害な男性性」がゆえのものであり、相馬の憎悪は単に恋敵へのそれという以上に、朝鮮人の父と日本人の母をもつ朴の出自へと向けられたものだったはずだ。

[撮影:宮川舞子]

[撮影:宮川舞子]

[撮影:宮川舞子]

[撮影:宮川舞子]

共に生きていくはずだった朴を失って崩れ落ちる尚子を、庸子はそれでも希望を失ってはダメだと励まそうとする。最後の台詞はこうだ。「みんなで支え合って、振り返らず……、前に進みましょう」「前に? ねえ、前ってどっち?」「きっと、みんなが見てる方でしょ」。「みんなが見てる方」こそが「前」なのだという言葉は、仙玉が苛立ちを感じていた日本語の特性にも通じるものだが、一方で、家父長制が女性から意思決定の権利を奪ってきた結果でもあるだろう。教務主任への昇進の話があったときでさえ庸子は「私は……普通の女教師で充分。男の人についていくだけの、ごく普通の女……」と言っていたことが思い出される。

[撮影:宮川舞子]

[撮影:宮川舞子]

しかも、そうして彼女たちが見つめる先にあるのは客席に座る私たちの現在にほかならず、観客の視線は合わせ鏡のように舞台上の彼女たちに注がれているのだ。「みんなが見てる方」に進んでいった先に訪れた未来、つまり観客である私たちの現在は、気づけば彼女たちの生きた過去へと折り返されてはいないだろうか。そういえば、第2幕で読み上げられる新聞記事がその年の出来事として回顧していたのは、多くの軍人や貴族が入信し、海軍までもが影響を受けた新興宗教・大本教の全国支部の解散や結核患者の急増、そして札幌と東京のオリンピック誘致などだった。「新聞を読んでるの、それとも旧聞を読んでるの?」という尚子の軽口は、2023年の日本を生きる私にとっては笑えない冗談でしかない。第3幕で客席と向き合うように置かれた鏡を覗き込んだ軍医・千葉(佐藤誓)の「なんだ、おまえか。誰かと思えば。どんな化け物かと思えば、……すっかり老いぼれだ」という言葉もまた、日本の現在へと反射するものだ。前に進むために、私はその鏡に映る醜さを直視することができているだろうか。

[撮影:宮川舞子]

[撮影:宮川舞子]

KAAT×東京デスロック×第12言語演劇スタジオ『外地の三人姉妹』:https://www.kaat.jp/d/ThreeSisters2023

2023/11/29(水)(山﨑健太)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)