artscapeレビュー

映像に関するレビュー/プレビュー

『さらば宇宙戦艦ヤマト 愛の戦士たち』4Kリマスター版

映画『さらば宇宙戦艦ヤマト 愛の戦士たち』4Kリマスター版を鑑賞した。その前作の終盤において「何もかも、みな懐かしい」という有名なセリフがあるが、ティーンエイジャーのときに熱中した時代を思い出す。もっとも、1978年の公開時は小学生だったため、カセットテープ版のサントラを何度も聴いた後、確かようやくレンタルビデオで見たので、実はスクリーンで観るのは初だった。そうした経緯もあって、個人的には宮川泰が作曲した音楽や劇伴、名セリフの数々の方が強く印象に刻まれた作品なのだが、大きな映像で鑑賞しても、やはり各場面において、それらの存在感は圧倒的である。もちろん、冒頭のシーンで豆粒のように小さい状態から白色彗星を確認できるのは、映画館ならではの体験だった。公開当時に忠実な4Kリマスター版ということで、最後にこれでヤマトはもうみなさんの前に姿を現わすことはないでしょうというメッセージまで含まれていたが、その後現在までえんえんとシリーズが続いている歴史を知ると、複雑な気分になる。特攻の美化を良しとしない松本零士の意向や、続編でさらに儲けようという商業的な理由が絡みあい、今日までヤマトは生きながらえた。

満身創痍の戦闘の果てに超巨大戦艦が出現したときの絶望感、そして主人公を含む、ほとんどの乗組員が死んでしまう展開は、リアルタイムで劇場鑑賞したファンにとっては衝撃作だっただろう。これは敗戦を体験した世代が制作したSFロマンの極として興味深い。考えてみると、太平洋戦争で戦艦大和は沈没し、日本は負けたが、未来の危機において、今度は宇宙戦艦として蘇り、日本人が地球を救うという凄まじい物語である(名前を見るかぎり、乗組員はすべて日本人だと思われる)。ある意味でナショナリズムをくすぐる偽史めいたフィクションだろう。ちなみに、いまとなってはエピソード4と呼ばれる第1作の『スター・ウォーズ』(1977)の影響も強い。例えば、アナライザーはR2-D2の翻案だし、都市帝国への潜入もデス・スターの攻略と重なる。当時、『スター・ウォーズ』の方は、父に連れられて映画館で鑑賞したが、特撮の技術は小学生の筆者に強烈なインパクトを残した。その後、劇場公開されたシリーズはすべて映画館に足を運んでいるが、SFXは飛躍的に進化しても、最初の衝撃を超えることはない。

ともあれ、死ななかったテレビアニメ『宇宙戦艦ヤマト2』(1978-79)のパラレルワールドをつくり、続編を制作したヤマトに対し、庵野秀明は自分はやらないと語った。なるほど、エヴァンゲリオンの新劇場版は続編ではない。監督自らが語りなおし、抽象的なエンディグの解像度を上げるための作業だった。

『さらば宇宙戦艦ヤマト 愛の戦士たち』4Kリマスター版:https://starblazers-yamato.net/4kremaster/index.html

2024/01/07(日)(五十嵐太郎)

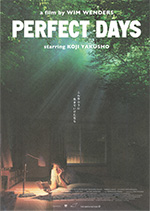

ヴィム・ヴェンダース『PERFECT DAYS』

渋谷区内の公衆トイレの設計を、安藤忠雄や隈研吾らの有名な建築家やデザイナーに依頼する「THE TOKYO TOILET」のプロジェクトをモチーフに映画を撮影するという持ち込み企画として制作されたものだが、きちんとした「映画」になっていることに感心させられた。光と影、そして色が美しいのはもちろん、変わらずヴィム・ヴェンダース監督の首都高好きの構図を確認できるのも嬉しい。彼は小津安二郎へのオマージュ『東京画』(1985)や、山本耀司を題材とする『都市とモードとビデオノート』(1989)で首都高の映像を効果的に用いていたが、本作も自動車で各地のトイレをまわるとき、日常的に首都高を使う。また下町に暮らす主人公の生活圏の背景として、しばしば東京スカイツリーが遠景に登場するのも興味深い。小津好きと言っても、ヴェンダースはレトロな風景にこだわっているわけではないのだ。なお、トイレの清掃作業員の名前が「平山」となっているのは、小津の代表作『東京物語』(1953)の平山家にちなむものだろう。そしてほとんどしゃべらない、主演の役所広司の表情は、見事な演技である。少しずつ違いがありながら、儀礼のようにルーティン化した日々を送る平山は、毎朝、近所の道路をホウキで掃く音で目覚める。そして彼も各地のトイレを隅々まで磨く。

実は建築と掃除は興味深いテーマである。例えば、ボルドーの住宅で働く家政婦の仕事を撮影した「コールハース/ハウス・ライフ」(2008)で気づかされるのは、われわれは建築を見たり、空間を体験しているが、あらゆる表面を触るのは、清掃する人だ。しかも日々、繰り返すことによって、家政婦はコレオグラフィーのような身ぶりすら完成させる。また津波から10年後のジェフリー・バワが設計したホテルをとらえたホンマタカシの映像「After 10 years」(2016)も、清掃人に注目し、床をこする音を強調していた。つまり、音と触覚である。そもそも音とは、遠くにいながら、振動によって触れることだ。そうした意味で映画は、清掃を通し、建築を批評的に表現する可能性をもつ。トイレの清掃人という設定は偶然ではないと思われる。

もっとも、「THE TOKYO TOILET」の背景を知らない海外の人が本作を鑑賞したら、大きな事件が起きない、たんたんとした日常を描きながら、東京にはなんと前衛的なトイレばかりあるのだろうと、エキゾティシズムをくすぐられるだろう。いや、これは日本人でも違和感をもつかもしれない。

「THE TOKYO TOILET」 佐藤可士和のトイレ

「THE TOKYO TOILET」 田村奈穂のトイレ

『PERFECT DAYS』:https://www.perfectdays-movie.jp/

2024/01/03(水)(五十嵐太郎)

蜷川実花展 Eternity in a Moment 瞬きの中の永遠

会期:2023/12/05~2024/02/25

TOKYO NODE[東京都]

「作家史上最大」の体験型展覧会だという。蜷川実花はこれまでも内外の美術館で規模の大きな展覧会を実現してきた。だが、今回の「蜷川実花展 Eternity in a Moment」はひと味違っていた。地上200メートルのTOKYO NODEの広くて天井の高い会場を目一杯使ったということもあるが、蜷川だけでなくデータサイエンティストの宮田裕章、セットデザイナーのEnzoと組んだEternity in a Moment(EiM)というチームでコンセプトを共有し、会場を共同制作したのが大きかったのではないだろうか。映像とサウンドとインスタレーションが一体化した空間を構築したことで、それぞれの個の力が拡張し、増幅するという結果を生んだ。

内容面においては、いい意味での開き直りを感じた。これまで蜷川が繰り返し使ってきた花、金魚、蝶、花火、都市風景といったイメージを出し惜しみせずにフル動員している。もちろん生と死のコントラスト、日常から未来へ、多様性や環境問題への視点など、思想的な側面をおろそかにしているわけではない。とはいえ、それらを前面に押し出すのではなく、むしろ網膜と鼓膜と直感とをダイレクトに融合させた、色と光と音の乱舞のなかに包み込んでしまう戦略をとったことが成功したのではないだろうか。連日超満員という動員力を見ても、蜷川のイベント・クリエイターとしての能力が傑出してきていることがわかる。

もうひとつ強く印象に残ったのは、観客の反応である。会場滞在の時間がとても長く、ほとんどの観客が自分の携帯のカメラで映像やインスタレーションを動画撮影している。それらは、LineやInstagramなどのSNSにアップされて拡散していくのだろう。おそらく会場を構成したEiMのメンバーがもっとも心を砕いたのは、「インスタ映え」する視覚的、聴覚的効果をいかに作り出すかではなかっただろうか。観客の反応を見ると、それはとてもうまくいっていたようだ。

蜷川実花の作品の魅力のひとつは、一見軽やかで、華やかで、ポジティブに見えるイメージが、その正反対ともいえる陰鬱で、ビザールで、ネガティブな感情を引き出してくることだった。やや残念なことに、今回の展示では、その「毒」は希釈され、薄められてしまっていた。後半の花のパートには、生花を使って「花々が異なる周期で朽ちていく様子」も展示されているのだが、それらは全体のなかでほとんど目立たない。むずかしい注文かもしれないが、今回のような衛生無害な「桃源郷」だけでなく、「まろやかな毒景色」(2001年開催の蜷川のパルコギャラリーでの展示のタイトル)のような展示をもう一度見たいものだ。

蜷川実花展 Eternity in a Moment 瞬きの中の永遠:https://tokyonode.jp/sp/eim/

関連レビュー

蜷川実花「Eternity in a Moment」|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2023年06月15日号)

2023/12/29(金)(飯沢耕太郎)

Afternote 山口市 映画館の歴史

会期:2023/11/25~2024/03/17

山口情報芸術センター[YCAM][山口]

以前、YCAMを訪問したとき、実は山口市に映画館がなくなっており、2階のスタジオCにおいてシアター事業を行なうことで、同施設がその代わりを果たしていると聞いていたが、まさにこの展覧会はかつて市内に存在した映画館を調査した企画である。

まず導入部にあたる2階ギャラリーでは、映画館のマップ、1902年の小郡寿座の開館に始まり、2012年の山口スカラ座閉館までの大きな年表を掲げるほか、山口大学の映画サークルの資料を展示していた。そしてスタジオBでは、山口で撮影された最古とされる映像、映画のポスター、映画館の写真、看板の下絵を描くための幻灯機などが続く。それぞれの映画館の外観意匠は興味深く、建築史的な分析もあれば良かったと思う。

「Afternote 山口市 映画館の歴史」展 映画館のマップ

「Afternote 山口市 映画館の歴史」展 年表

大きなスクリーンに投影されたハイライトとなる志村信裕の映像「Afternote」は、約1時間の作品だったが、内容に引き込まれ、全編を鑑賞した。その後、改めて展示された資料を見直すと、理解度がぐっと上がる。藤井光による南相馬の映画館のドキュメンタリー「ASAHIZA」(2013)は、目を閉じている人たちを映し、人々が集う場として描いていたが、「Afternote」では、目を開けながら、夢を見ている空間としての映画館の記憶について、市民や関係者から語られていたことが印象深い。なお、YCAMの前原美織によれば、この展示は地域資料を掘り起こし、200名を超える関係者にインタビューしたものであり、貴重な記録となっている。ぜひ書籍化して欲しい。

南相馬の朝日座

YCAMから駅に向かう途中、映画館の跡地にあるCOFFEE BOY山口店の関連イベント「金竜館の記憶と記録 1922-1991」展に立ち寄り、金竜館ブレンドを飲む。新しい情報としての写真はそれほどなかったが、商店街に面したこの場所を確認したことに大きな意味があった。歴史的な名所であれば、立て看板のひとつでもあるだろうが、現地には何の痕跡もない。また映画館の跡地マップによれば、駅前近くの、この周辺では、あと4館も営業していたことがわかる。もちろん、こうした街の変化は山口市だけでなく、日本中で起きている状況だろう。

COFFEEBOY Beans & Cafe 山口店

「金竜館の記憶と記録 1922-1991」展 金竜館の写真アルバム

なお、YCAMでは、ホワイエにて「あそべる図書館─Speculative Library」も開催中だった。軽やかなミーティング・ドームにラジオ局、「有用芸術」のアーカイブ、声のライブラリーを付設し、その脇には街の情報を共有するマップも置く。

「あそべる図書館─Speculative Library」

Afternote 山口市 映画館の歴史:https://www.ycam.jp/events/2023/afternote/

あそべる図書館─Speculative Library

会期:2023年10月28日(土)~2024年2月25日(日)

会場:山口情報芸術センター[YCAM]

(山口県山口市中園町7-7)

2023/12/01(金)(五十嵐太郎)

さいたま国際芸術祭2023 メイン会場

会期:2023/10/07~2023/12/10

旧市民会館おおみや[埼玉県]

「さいたま国際芸術祭2023」の見どころはミハイル・カリキスの作品だろう。埼玉の大宮光陵高等学校合唱団が芸術祭のメイン会場である「旧市民会館おおみや」(2022年に閉館)で『風の解釈』を歌う様子が収められた映像作品であり、その収録が行なわれたホールのスクリーンに投影されるものだった。通常「ひとつの歌」として体感される合唱が、ショットごとでそれぞれの歌い手の顔、息遣い、音の体現を微細に体感しながら、時に集として押し寄せる様子は、「旧市民会館おおみや」がいままでに豊かな文化の創造を担ってきた場所であること、個と集それぞれが把持する可能性のきらめきを何度も魅せつける。近所に住んでいたらフリーパスで何度か見に行きたくなるような作品だった。

ミハイル・カリキス《ラスト・コンサート》(2023)さいたま国際芸術祭2023[撮影:表恒匡]

ミハイル・カリキス《ラスト・コンサート》(2023)さいたま国際芸術祭2023[撮影:表恒匡]

「見どころ」と言ったのは、もっともメイン会場のなかで作品へのアクセスがわかりやすい構成になっていたからだ。メイン会場の入口にはカリキスの作品の所在を示す看板が点々としており、もっとも「見つけやすい」作品だった。それに対して、メイン会場のほとんどの作品の所在や部屋そのものへのアクセスは、非常にわかりづらい。会場の入口で受け取ったマップを見ても、どこがどこにつながっているのか皆目見当がつかないというわけである。ただしそれは、マップそのものが読み取りづらい(作品の場所は大まかなエリアで示されるのみ)以上に、「旧市民会館おおみや」のファサードを大きく貫通するガラスと梁の大階段と、建物全体を縦横無尽に幾重にも分断するガラス壁の存在によるものだ。

メイン会場の様子。鑑賞者が右往左往するほどにこの黒枠のガラス壁が至るところを隔てている

メイン会場の様子。鑑賞者が右往左往するほどにこの黒枠のガラス壁が至るところを隔てている

この状態がすでにディレクターである目 [mé]のステイトメントにあった「見逃し」の祝福であり、「誰にも奪われない固有の体験」を生み出すものなのだろう。会場の壁にキャプションは存在しないのだが、これは「作品に没入してくれ」というメッセージというよりも、「どれが誰のものか撹拌する」という意思だ。会場地図を持ってうろうろしていると、親切に看視員が道を案内してくれる(2、3回ほどお世話になった)。

とはいえ、芸術祭や大規模企画展で「見逃し」はつねに生じてしまうものだ。批評家の藤田直哉がかつて「地域アート」に対して指摘した、見終わることの判断の困難さへ、逆説的な地方芸術祭が抱える「ハイライトありきの順路」の問題への応答だとしても、「見逃し」を積極的に演出することは、出展作家とプロデュース・ディレクション側がどの程度の共犯関係を取り持てているかによって、「見なくてもいい作品」「見落としてほしい作品」を演出として作品に押し着せている状態にあるのではということが頭をちらつく。

この問答を一緒に展覧会を見に行った吉田キョウと何度も反芻した。ポイントは作品をケアする立場にあるディレクターが言うことではないのではないか、ということになる。作品や作家を大事にするための「インタビューの文法」をいくつも模索してきた吉田らしい言葉だと思ったし、その吉田の言葉にわたしは強く肯首する。しかしこれは、例えばディレクション側だとしてもアーティストコレクティブである目 [mé]にしてみたら、つねに自分たちが晒されてきた局面をどう芸術祭自体で打ち返すかという立場でしかないのだろう。

新聞のテレビ欄のような芸術祭の催事日程表にびっしり書かれた名称は、半日の滞在ではこの芸術祭のほとんどを見逃していることを突きつけられる。そのほかにも、会場の片隅に散乱する雑巾、箒、マスキングテープにスタイロフォーム、解体資材……どこまでが何の作品の構成物なのかどうか判別を困難にし、あからさまな作為の氾濫は作品の見逃しを誘発する。

こういった施工資材や清掃用具を「作品と日常の境界を撹拌する」以上に何を生み出すだろうと吉田と話していたのだが、これを考えるためにわたしたちは「会場を巡回する演者としての清掃員」に焦点を絞ることにした。

煎じ詰めると、メインホールは散らかりすぎているのだ。清掃員のユニフォームを纏い掃除用具を携える者は徘徊するばかりで何もしていないことが明白であり、それは「曖昧さ」を生み出すどころか、フィクションとしての作為を強調するだけでしかないと吉田は指摘した。この「清掃員」にわたしは芸術祭を貫くナラティブがあってほしいと思って(なくても良い)、清掃できない清掃員は幽霊であるに違いないという憶測を始めた。もちろん、清掃員がいることに理由なんかなくても良い(念押し)★1。ただし、これらの役者たち、芸術祭の風景をつくる彼らは「スケーパー(SCAPER)」と呼ばれる。研修を受けたボランティアである「スケーパー」たちが、もしかしたら街の中にもいるとしたらどうか★2。

スケーパーイメージ[撮影:目 [mé] ]

スケーパーイメージ[撮影:目 [mé] ]

会場内のあからさまな嘘(散らかり、作為)は、会場の外に出た瞬間、判別不能になる。プレス用の資料にある「スケーパーイメージ」を参考とするに、誘導灯を持つ駐車場付近にいる人間が「スケーパー」である可能性があるというのだ。こうして「スケーパー」は虚実をないまぜにする。

世界のなかに「スケーパー」を眼差してしまう、そんなひとの在り方にうつくしさを感じることは理解できるが、情報汚染で混迷する世界のなかでそういった「フェイク」を演じる対象については、より一層の範疇の設定による造形の洗練が必要ではないか。それは例えば、「SCAPERを募集します!!」★3に書かれた「あるものからあるものへ視線を移し続ける」ことや 「道端で綺麗なグラデーションの順番に並ぶ落ち葉」と、「清掃員」や「誘導員」は並置すべきなのかということだ。

何らかの職務に従事している人を「(彼らもわたしと同じ)スケーパーかもしれない」と眼差すことは、日常のスペクタクル化ということ以上に、観賞対象として他者を楽しむ機会となる。もちろん、それぞれの日常的な職務を「わたしはスケーパーなのだ」と再帰的に演じることで人生を楽しみ直すことは可能かもしれない。また、そうやって街は生まれ変わるかもしれない。だがしかし、スケーパーに選定されていると思しき職業が、なぜ巡回する警察官ではあれないのか、訓練中の消防隊員ではないのか、ということから、スケーパーとは何者を他者としているのかとを考えつつ、わたしは清掃員はスケーパーではなく幽霊なのだという説の延命を模索してしまうのだった。

本芸術祭は「1DAYチケット」の2000円で観覧可能でした(フリーパスは5000円)。

★1──例えば、「スケーパー」と大岩雄典の個展「渦中のP」(十和田市現代美術館「space」にて2022年7月1日〜9月4日開催)におけるナラティブなしの徹底とその範疇の造形と影響状態を比較することは有用だろう(ただし、わたしは大岩個展の場合、無理矢理ナラティブを発生させることも可能になっていると考えている)。

★2──「SCAPERを募集します!!」(『さいたま国際芸術祭2023』)

https://artsaitama.jp/scaper/

以下引用。「SCAPERの共通ルール/(1)『虚』の存在であってはならない。つまり、誰にも全く気づかれない存在であってはならない。/(2)『実』の存在であってはならない。つまり、何らかのパフォーマンスや人為的な行為であることが判明してはならない」。まったく検討できなかったが、スケーパーをサンティアゴ・シエラが展覧会のエリアに低賃金で「靴磨き」や「露天商」を招致したことと比較することも重要だろう。サンティアゴ・シエラについては菅原伸也の『同一化と非同一化の交錯 サンティアゴ・シエラの作品をめぐって』(パンのパン、2023)を参照のこと。

★3──同上。

さいたま国際芸術祭2023:https://artsaitama.jp/

関連記事

表も裏もない展覧会 「さいたま国際芸術祭2023」と「Material, or 」|田中みゆき:キュレーターズノート(2023年12月01日号)

2023/11/18(日)(きりとりめでる)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)