artscapeレビュー

杉江あこのレビュー/プレビュー

青磁─世界を魅了したやきもの

会期:2023/11/03~2024/01/28

出光美術館[東京都]

佐賀県の有田焼産地で青磁の重要無形文化財保持者(人間国宝)として名を馳せた陶芸家、中島宏に生前インタビューしたことがあった。青磁はとにかく歩留まりが悪いが、窯の中でひとつでも優れた作品が出来上がればいいという覚悟で挑戦してきたという話を伺った覚えがある。彼が遺したいくつもの作品から、私は青磁の多様さを学んだ。濃い青や薄い青、緑掛かった青、グレー掛かった青、赤み掛かった青……。本展を見て、これらの青磁はすべて中国の古代から焼かれていたことを知った。もちろん磁器の発祥地が中国であることは百も承知なのだが、紀元前のおよそ3800年前には灰釉陶器(原始磁器・原始青磁)が誕生していたことを知り、その長い歴史にため息が漏れたのである。

《青磁鎬文壺》(龍泉窯 中国 元時代 出光美術館)

《青磁鎬文壺》(龍泉窯 中国 元時代 出光美術館)

本展はその灰釉陶器が焼かれた古代から三国時代、唐時代、西晋時代、宋時代、元時代、明時代と時代を追いながら、青磁がどの窯(地域)でどのように発展し流行したのかを紹介する内容だった。釉色の豊かさだけでなく、型押し、堆塑、彫塑などの技法を駆使した仏像、瑞鳥神獣、動物、人物などの意匠や、大胆で端正なフォルム、当時最先端だった技術の一端にも触れることができた。かつて日本が「唐物」として尊び目指した、言わば陶磁器のお手本がずらりと並んでいたのである。さらに将軍や大名、茶人らに儀礼や茶の湯で珍重された青磁をはじめ、《青磁輪花茶碗 銘 馬蝗絆》(東京国立博物館蔵)など重要文化財が6点も展示されていて、なかなか見応えがあった。

《青磁輪花茶碗 銘 馬蝗絆》(龍泉窯 中国 南宋時代 重要文化財 東京国立博物館)[Image: TNM Image Archives]

《青磁輪花茶碗 銘 馬蝗絆》(龍泉窯 中国 南宋時代 重要文化財 東京国立博物館)[Image: TNM Image Archives]

これら展示品のほとんどが同館のコレクションであることにも驚く。中国でつくられた青磁が日本に数多く渡ってきたことから、その保有数は本国をゆうに超えるのだという。長い歴史のなかで培われた中国陶磁器の生産技術は、その後、朝鮮半島や日本、アジア諸国、そして欧州にも派生して受け継がれていく。おかげで日本はその生産技術を独自に育み、後世に優れた窯元や陶芸家らをたくさん生むことになった。本展を観て、やはり青磁は陶磁器の最高峰だと痛感したのである。

《青磁神亭壺》(越州窯 中国 西晋時代 出光美術館)

《青磁神亭壺》(越州窯 中国 西晋時代 出光美術館)

青磁─世界を魅了したやきもの:https://idemitsu-museum.or.jp/exhibition/present/

2024/01/06(土)(杉江あこ)

「世界のごちそう」展

会期:2024/01/05~2024/03/31

切手の博物館[東京都]

子どもの頃と比べて、切手を貼る機会が格段に減った。いや、正確には学生時代までは離れて暮らす家族や友人らに当たり前のように手紙を書いて、封書に切手を貼り、郵送していたような気がする。1990年代頃の話だ。いまやそんな機会はクライアントへ“紙の請求書”を送るときくらいしかない。それも多くがメール添付へと置き換わっている。このように切手を使う機会そのものが少なくなった時代だからこそ、せめて素敵な記念切手を手に入れて郵送したいとの思いがどこかにある。逆も然りで、自分宛に届いた封書にユニークな切手が貼られていると、少しだけ嬉しくなる。その切手のひとつが、日本の食をテーマにした「おいしいにっぽんシリーズ」切手だ。特に正円形の面積いっぱいに鍋物や麺類が俯瞰でリアルに描かれた切手は、シズル感たっぷりで、しげしげと眺めた記憶がある。

本展は、世界の伝統料理を中心とする美食が描かれた切手をアジア、ヨーロッパ、アフリカ、オセアニア、アメリカの五大陸別に紹介した展覧会だ。現在、切手を発行していない国はないことから、切手は万国共通のメディアと言える。時代ごとにデザインに流行り廃りはあるものの、生活文化が成熟したいま、食は万国共通で愛される題材なのだろう。というわけで、一つひとつのサイズは小さいが、本展は世界美食紀行の様相となっていた。

すき焼き 日本 2015年発行

すき焼き 日本 2015年発行

ペニシュ地方のエビ料理 ポルトガル 1996年発行

ペニシュ地方のエビ料理 ポルトガル 1996年発行

一覧したところ、日本の料理は馴染みの郷土料理ばかりで食欲をそそり、ヨーロッパの料理は豪華でおいしそう。アメリカの料理は豪快な量だが、失礼ながらあまりおいしそうには見えず、アフリカの料理になるとよくわからないものが多かった。またオセアニアやアジアの料理にはイモムシ料理やバッタ料理などもあり、思わず目を見張った。それをおいしそうと思うか否かは別問題として、確かに描かれた美食にはお国柄が顕著に表われていた。

かつて切手コレクションはもっともポピュラーな趣味のひとつだった。もうそんな時代は過ぎ去ったのかもしれないが、本展を通して、切手を眺める楽しさを改めて味わったのである。

「世界のごちそう」展:https://kitte-museum.jp/2023/12/07/k20240105/

2024/01/06(土)(杉江あこ)

世界のブックデザイン 2022-23

会期:2023/12/09~2024/03/03

印刷博物館 P&Pギャラリー[東京都]

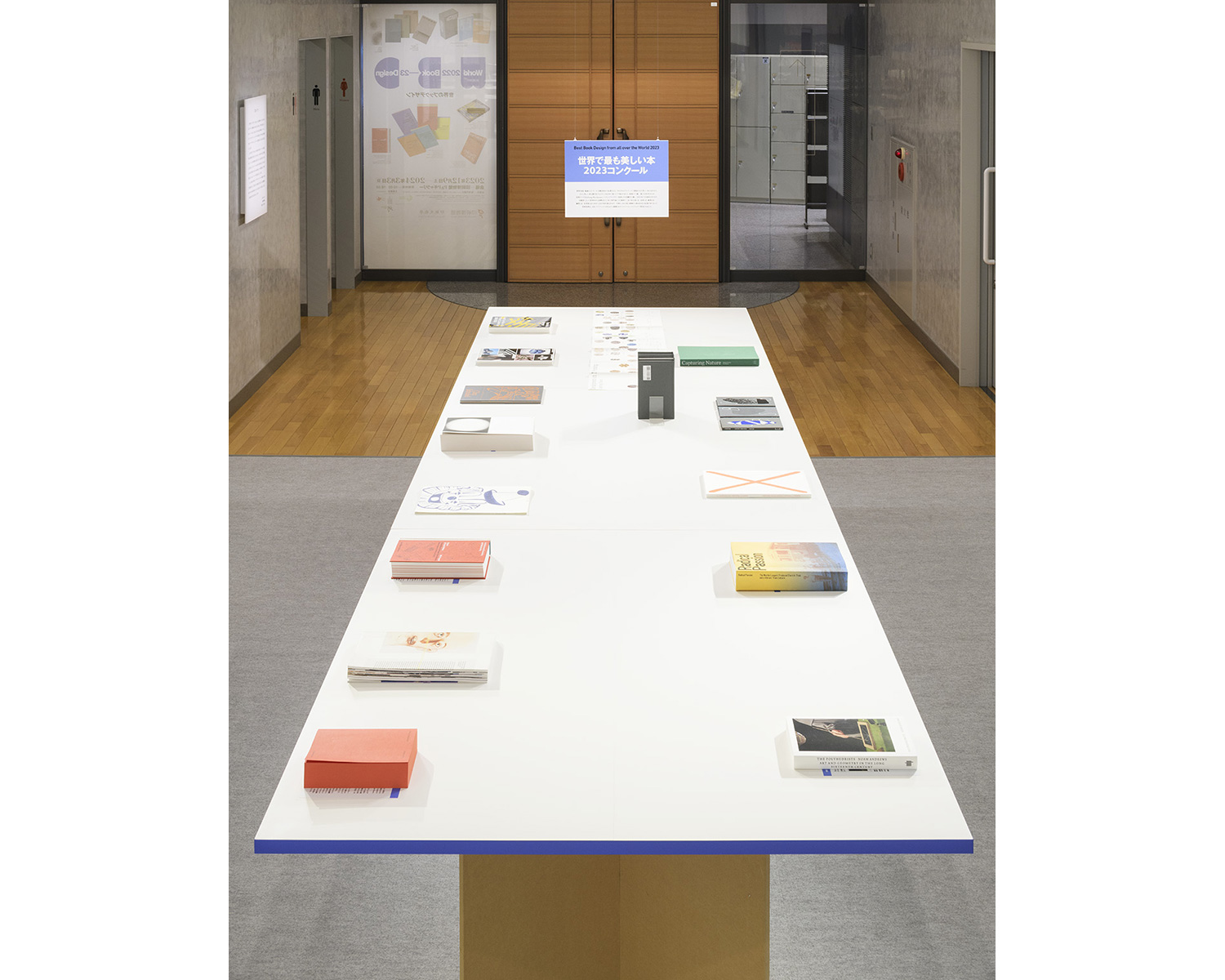

ドイツ・ライプツィヒブックフェアで毎年発表される「世界で最も美しい本コンクール」。残念ながら、2023年は日本の本が一冊も選ばれなかったようだが、その受賞作が並んだ本展を観て、印象に残った書籍をいくつか紹介したい。

ひとつは銅賞受賞のフィンランドの本で、1920年代のロシア構成主義にインスピレーションを得たという『Ode to Construction』だ。全編が赤と黒の四角形や罫線で組み立てられた幾何学図形のグラフィックで構成された内容なのだが、そこに解説文は一切なく、作品集というより、この本自体がひとつの作品であるかのような仕立てとなっていた。そもそも本とは何かを伝えるための媒体であるが、そんな概念すら超える挑戦を感じ取れた。

展示風景 印刷博物館 P&Pギャラリー

展示風景 印刷博物館 P&Pギャラリー

もうひとつは同じく銅賞受賞のデンマークの本で、アーティストのドローイング集『:KLOVN』である。この本にも解説文は一切なく、全編がドローイングで埋め尽くされていたのだが、まるでプライベートなスケッチブックを思わせる体裁に仕上げられていたのが特徴だった。というのも主に右ページにドローイングを載せ、その対向ページである左ページには前ページのドローイングのインクが裏ににじみ出ているような様子を再現していたからだ。印刷の常識で言えば、これは裏写りであり、NGである。そのため一瞬、目を疑った。しかしドローイングの周りに手垢や染みをあえて残す(わざと付けた?)など、ほかにもエディトリアルデザインの常識ではあり得ない点がいくつかあり、裏写りは演出の一部であることに気がついた。よく目を凝らして紙面を見てみたのだが、おそらく裏写りではなく、裏写りのように見える印刷を施しているのかもしれない。つまり非常に凝った作り込みで、いかにルーズな感じに見えるかを追求した本なのである。

展示風景 印刷博物館 P&Pギャラリー

展示風景 印刷博物館 P&Pギャラリー

一方、「世界で最も美しい本コンクール」で受賞はしなかったものの、日本の「第56回造本装幀コンクール」受賞作品もなかなかだった。インターネットやSNS、電子書籍の普及で、近年、物質としての本の価値がずっと問われている。そのため存在感のあるケースや手触りの良い表紙、光沢のある紙、観音開きのページ仕立て、小さな蛇腹折りの本など、紙でしかできない体験を形に表わした書籍が受賞作には多かった。従来の編集やエディトリアルデザイン、印刷の枠に囚われていては新しい挑戦ができないと、毎年、本展を通じて教えられる。

世界のブックデザイン 2022-23:https://www.printing-museum.org/collection/exhibition/g20231209.php

関連レビュー

世界のブックデザイン 2021-22|杉江あこ:artscapeレビュー(2023年02月15日号)

世界のブックデザイン 2020-21|杉江あこ:artscapeレビュー(2022年02月15日号)

世界のブックデザイン 2018-19|杉江あこ:artscapeレビュー(2020年02月15日号)

2023/12/26(火)(杉江あこ)

HAIBARA Art & Design 和紙がおりなす日本の美

会期:2023/12/16~2024/02/25(※)

三鷹市美術ギャラリー[東京都]

あらゆる媒体でデジタル化が進み、環境面からもペーパーレスが推奨される昨今、紙の存在意義が問われている。今後、日常生活で紙製品を使う機会が減っていくのだとしたら、紙はより希少なものとなり、かえって嗜好性や高級感が求められていくのだろう。鑑賞しながら、そんな風に思った。本展は、東京・日本橋に本店を構える老舗和紙専門店「榛原(はいばら)」が、明治から昭和初期にかけて製作した貴重な品々にスポットを当てた展覧会である。墨の付きが良く、繊維が緻密で、上品な光沢があると評判だった熱海雁皮紙をはじめ、小間紙と呼ばれた千代紙や書簡箋、絵封筒、ぽち袋、熨斗、団扇などがずらりと並んでいた。いずれにも色鮮やかな木版摺りが施されており、当時の人々がいかに身近な紙製品で絵や装飾を楽しんでいたのかが伝わった。

いまや便箋に手紙をしたためることは特別なこととなり、年賀状を交わすことも減り、代わりにメールやSNSで済ませてしまう時代である。また電子マネーが普及するずいぶん前から、ぽち袋に現金を忍ばせて心付けとして渡す習慣も少なくなった。このように日常生活で紙製品を使う機会が失われているのだ。一方でオフィスでも家庭でも無味乾燥なプリント用紙が幅を利かせ、紙に関する文化度が落ちてしまったと言わざるを得ない。

展示風景 三鷹市美術ギャラリー

展示風景 三鷹市美術ギャラリー

展示風景 三鷹市美術ギャラリー

展示風景 三鷹市美術ギャラリー

榛原の歴代当主らは、同時代の画家らと積極的に交流し、美しい絵柄の紙製品を生み出すことに勤しんだという。本展では河鍋暁斎や川端玉章、竹久夢二らが手掛けた千代紙などを観ることができ、改めて当時の紙文化の豊かさを感じ取ることができた。ちょっとした言伝から手紙、お金の受け渡しなどにこうした小間紙を媒体として使用していた時代では、一つひとつに時間と手間が掛かっていた分、人と人とのコミュニケーションにある種の潤いがあったのではないかと想像する。デジタル上で多くの情報をやりとりするいま、それは即時的で正確である一方、物質的な手掛かりがない。どちらが良いということではなく、私たちは高度な文明の便利さから離れられないながらも、時々、こうした工芸的な美に触れる機会が欲しくなるのである。

展示風景 三鷹市美術ギャラリー

展示風景 三鷹市美術ギャラリー

HAIBARA Art & Design 和紙がおりなす日本の美:https://mitaka-sportsandculture.or.jp/gallery/event/20231216/

※会期中、一部展示替あり。

前期:2023年12月16日(土)〜2024年1月21日(日)

後期:2024年1月23日(火)〜2月25日(日)

2023/12/26(火)(杉江あこ)

もじ イメージ Graphic 展

会期:2023/11/23~2024/03/10

21_21 DESIGN SIGHT ギャラリー1&2[東京都]

漢字、ひらがな、カタカナ、アルファベット、アラビア数字、漢数字と種類が圧倒的に多く、組み方も縦組と横組、さらにルビ振りまであり、日本語の文字は世界でも稀に見るほど複雑だ。かつてデザイン誌で記事を書いていた頃から、私はこの投げかけをずっとしていた。本展ではこうした背景を踏まえつつ、DTPが台頭し始めた1990年代以降のグラフィックデザイン現代史を紐解いていく。

展示風景 21_21 DESIGN SIGHTギャラリー1[撮影:木奥恵三]

展示風景 21_21 DESIGN SIGHTギャラリー1[撮影:木奥恵三]

そもそも西洋諸国が母国語を書き表わす欧文体は、文字の種類や数が限られているうえ、文字自体が意味をもたない表音文字である。代わりに彼らは書体の種類を豊富にもち、書体を使い分けることで、文字自体に意味をもたせようとする。一方で日本語の仮名に意味はないが、漢字に意味はある。つまり日本は表音文字と表意文字の両方を母国語にもつ国なのだ。漢字の国、中国には表意文字しかない。我々日本人はこうした状況に何の違和感も感じていないが、日本のグラフィックデザイナーは、程度の差こそあれ、つねに複雑さと格闘しながら文字をコントロールし表現してきたに違いない。

展示風景 21_21 DESIGN SIGHTギャラリー2[撮影:木奥恵三]

展示風景 21_21 DESIGN SIGHTギャラリー2[撮影:木奥恵三]

DTPの登場により、印刷入稿までの作業は楽になったのかもしれないが、果たして表現の幅は広がったのだろうか。本展のギャラリー1に展示された、1990年代以前のポスターなどのグラフィックデザイン作品を眺めて改めて思案する。コンピューターがない頃はないのが当たり前で、グラフィックデザイナーは自らの手でいくらでも工夫してはさまざまな表現に挑んでいた。1990年代以降、グラフィックデザイン表現が過渡期を迎え、さらにデジタルメディアやグローバル化への対応が課せられて、技術は進んだが、むしろ彼らにとっては困難な状況となったのかもしれない。ギャラリー2から展開される約50組のクリエイターによる作品を眺めながらそう感じてしまった。新たな表現を楽しんでいるとも言えるが、もがいているようにも映る。文字とビジュアルとを一体化させた表現や、フォントから脱した手書き風文字、一種のノスタルジーを誘う看板文字など、日本語の文字表現が混迷をきわめているように思えるのだ。そんな見方をするのは私だけだろうか。もちろん複雑であればこそ、豊かで面白い表現が可能にもなる。混迷する道を通り抜けた後、21世紀の日本でもしかすると世界が見惚れるグラフィックデザイン表現が開花するのかもしれない。

展示風景 21_21 DESIGN SIGHTギャラリー2[撮影:木奥恵三]

展示風景 21_21 DESIGN SIGHTギャラリー2[撮影:木奥恵三]

もじ イメージ Graphic 展:https://www.2121designsight.jp/program/graphic

2023/12/06(水)(杉江あこ)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)