artscapeレビュー

高嶋慈のレビュー/プレビュー

谷澤紗和子「矯(た)めを解(ほぐ)す」

会期:2023/12/02~2023/12/23

studio J[大阪府]

女性やさまざまなマイノリティが声を上げることに対する抑圧を、どう可視化することができるか。専門技術を必要とせず、女性の家庭内の手仕事・手芸として周縁化されてきた「切り紙」を媒介に、国や時代をこえた連帯をどう示すことができるか。フェミニズム的視点から「切り紙」の可能性を拡張している谷澤紗和子の本展は、シンプルながらも吟味された技法と素材で、こうした問いに向き合うものだった。

「

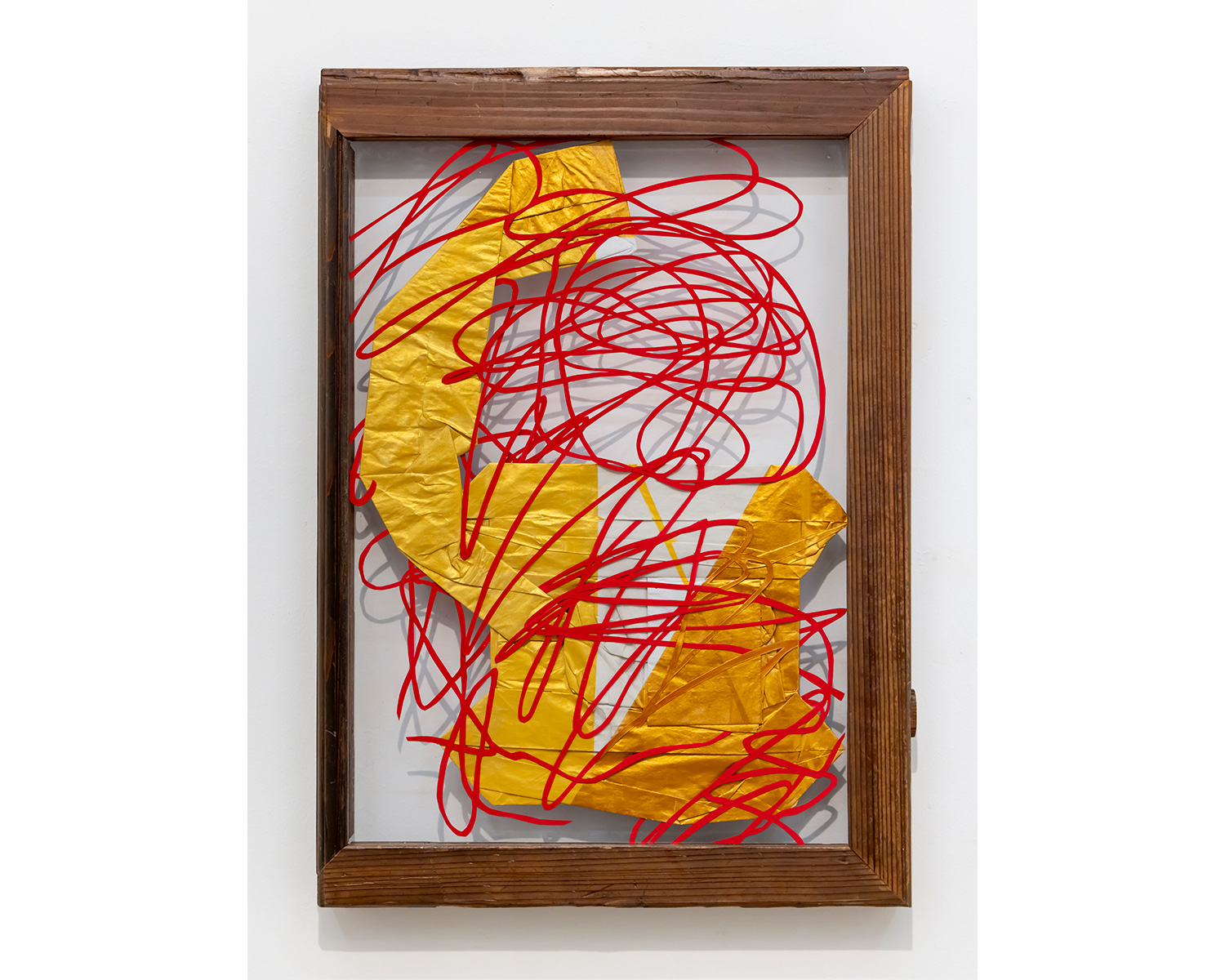

谷澤がこれまでも取り組む文字のシリーズに加え、本展では、二次元の平面性と三次元的な立体性を併せ持つ紙の技法として、「折り紙」を用いた試みが加わった。折り紙で折られたショベルカーに、殴り書きのような線が絡みつく。「ショベルカー」というモチーフは、谷澤自身の子どもの興味に由来するというが、ショベルカー自体、なにかを踏み潰す抑圧のメタファーでもあり、「家の解体」とも結びつく。そして、抑圧の象徴としてのショベルカー自体も押し潰され、梱包を解くように線がほどける。殴り書きのような、明確に「文字」の形を取らない線は、抑圧から解放されつつも、いまだ声にならない声の表象のように見える。

[© studio J]

谷澤紗和子《NO #3》[© studio J]

谷澤紗和子《矯(た)めを解(ほぐ)す #4》[© studio J]

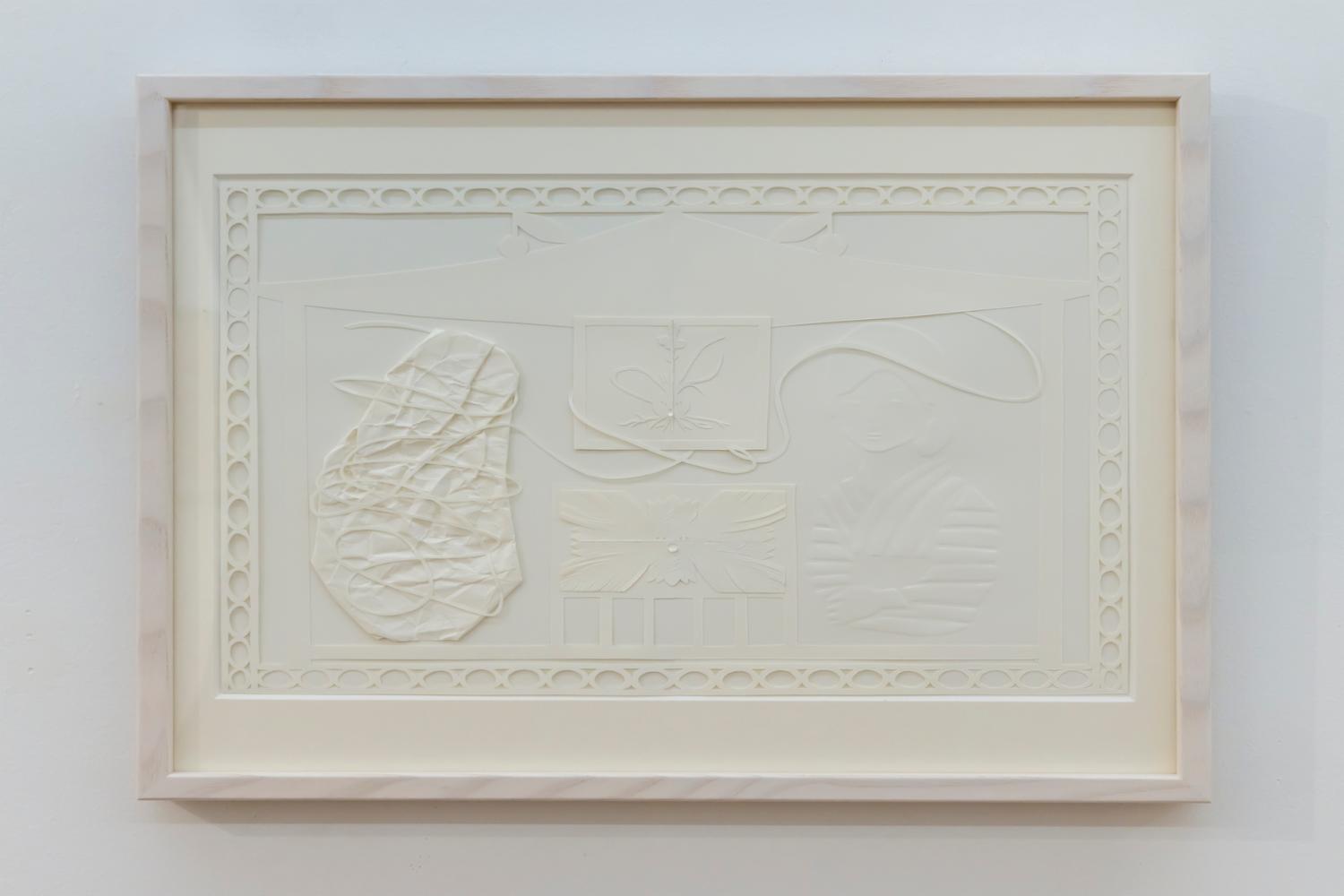

一方、白一色の切り紙で表現された《お喋りの効能》は、谷澤自身を含め、切り紙を手がけた女性作家を同一平面上で出会わせ、国や時代をこえた連帯の意思を示す。画面左側のくしゃくしゃの塊(谷澤自身の自画像)が、精神を病んだ晩年に「紙絵」作品を手がけた高村智恵子の半身像と向き合う。二人の間には、智恵子の作品を引用した画中画がある。もう1点の画中画は、18世紀後半のイギリスで、70歳を過ぎてから精巧な紙細工の花を制作したメアリー・ディレイニーの作品の引用だ。彼女たちの会する空間は、20世紀後半の中国の農村で、伝統的な切り紙細工の剪紙(せんし)を発展させ、独自の神話的世界を表現した庫淑蘭(クー・シューラン)を参照した図案で囲まれている。「切り紙」を媒介に、国も時代も隔たった相手と出会うことで、がんじがらめになっていた抑圧の縄がほどけて「声」となって流れ出す──。サイズ自体は大きくはないが、そうしたストーリーの展開と、今後の発展の予感を感じさせる作品だった。

谷澤紗和子《お喋りの効能》[© studio J]

studio J 谷澤紗和子「

関連レビュー

谷澤紗和子「ちいさいこえ」|高嶋慈:artscapeレビュー(2023年04月15日号)

谷澤紗和子「Emotionally Sweet Mood─情緒本位な甘い気分─」|高嶋慈:artscapeレビュー(2022年05月15日号)

花珠爛漫「中国・庫淑蘭の切り紙宇宙」|SYNK:artscapeレビュー(2013年10月01日号)

2023/12/23(土)(高嶋慈)

劇団不労社『MUMBLE─モグモグ・モゴモゴ─』

会期:2023/12/14~2023/12/17

ロームシアター京都 ノースホール[京都府]

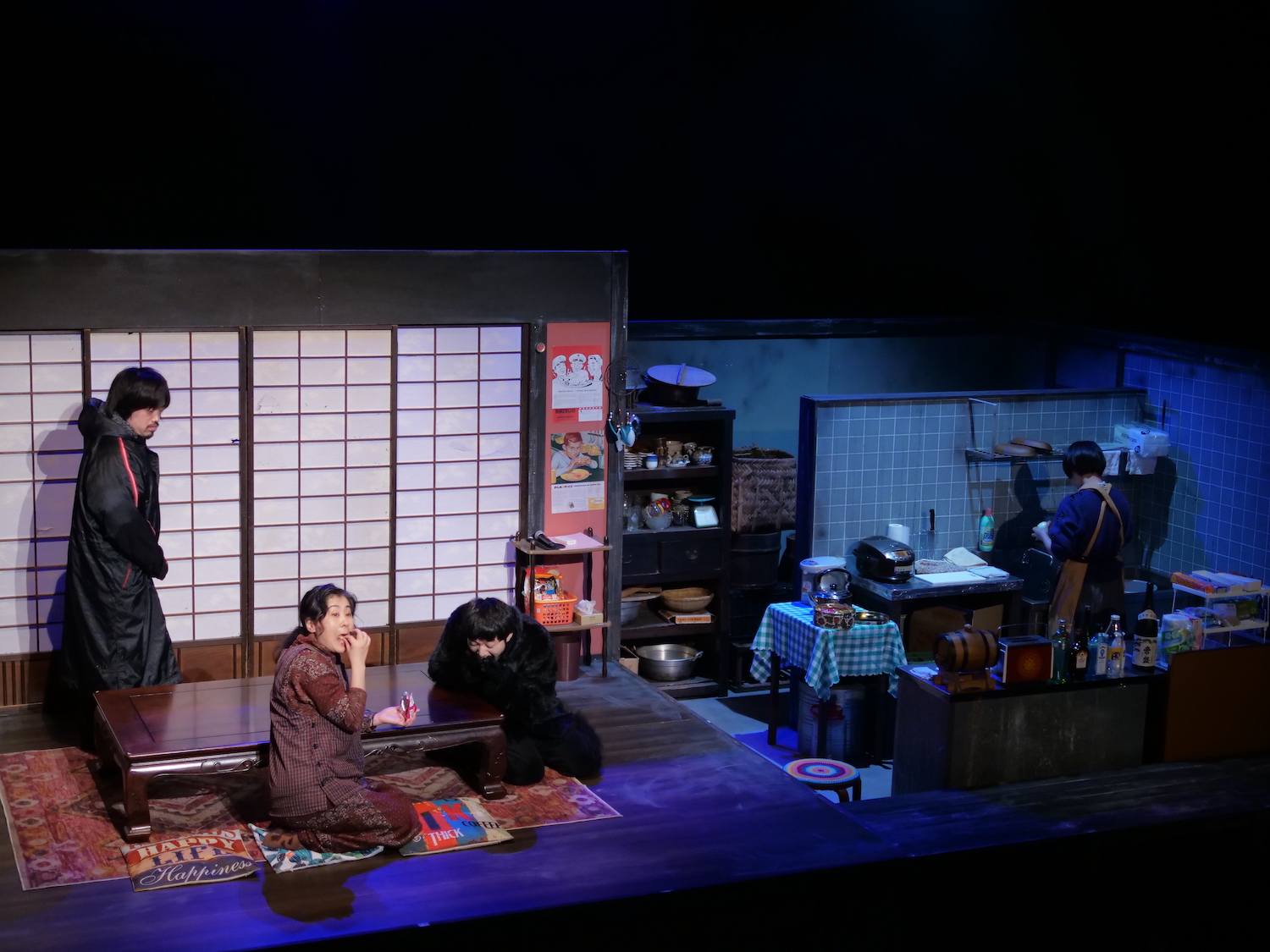

ブラック企業など、(理不尽な)ルールやアイデンティティの共有/強要が形成する閉鎖的共同体において、暴力が連鎖的に起こる構造を畸形的に描いてきた劇団不労社。「集団暴力シリーズ」の最終章と銘打たれた本作は、共同体の最小単位であり、かつメタファーとして拡張可能な「家族」というテーマが、「食(卓)」と交差して描かれる。

舞台は、ある家族が山奥で営む「民宿シャングリ=ラ」。「家族になれる宿」をモットーとし、設立者の猿渡ゲン(故人)の強い意向により、宿泊客も「家族のようにふるまうこと」を求められる。猿渡家の構成員は、大所帯だが一見「普通の家族」に見える。ゲンの妻のサチ、2人の子であるカイトとケントの兄弟、サチの弟と妻、妻の姪。そこに、帰省したケントが連れてきた恋人が加わる。

[撮影:肖藝凡]

宿の設立者であり家長であったゲンは、舞台上では不在だが絶対的な存在として影を落とし、ゲン亡き後も「家族のようにふるまうこと」という掟は遵守される。そうした彼らの姿が、まさに「家族という演技」にほかならぬことを暴くのが、「家族の証」であるはずの「食卓を囲む一家団欒」のシーンである。皆が食卓についてカレーを食べるなか、「犬」という役割を与えられた「チャーリー」は、四つん這いで食事をするのだ。食事以外は二足歩行で普通に会話し、「人間」となんら変わりないからこそ、その姿は(外から来た宿泊客と観客にとって)異様に映る。だが、「家族という演技(もちろん愛犬も家族の一員である)」を続行している猿渡家の人々にとって、「犬のチャーリーが四つん這いで食べること」は「当たり前」なのだ。

[撮影:宇治田峻]

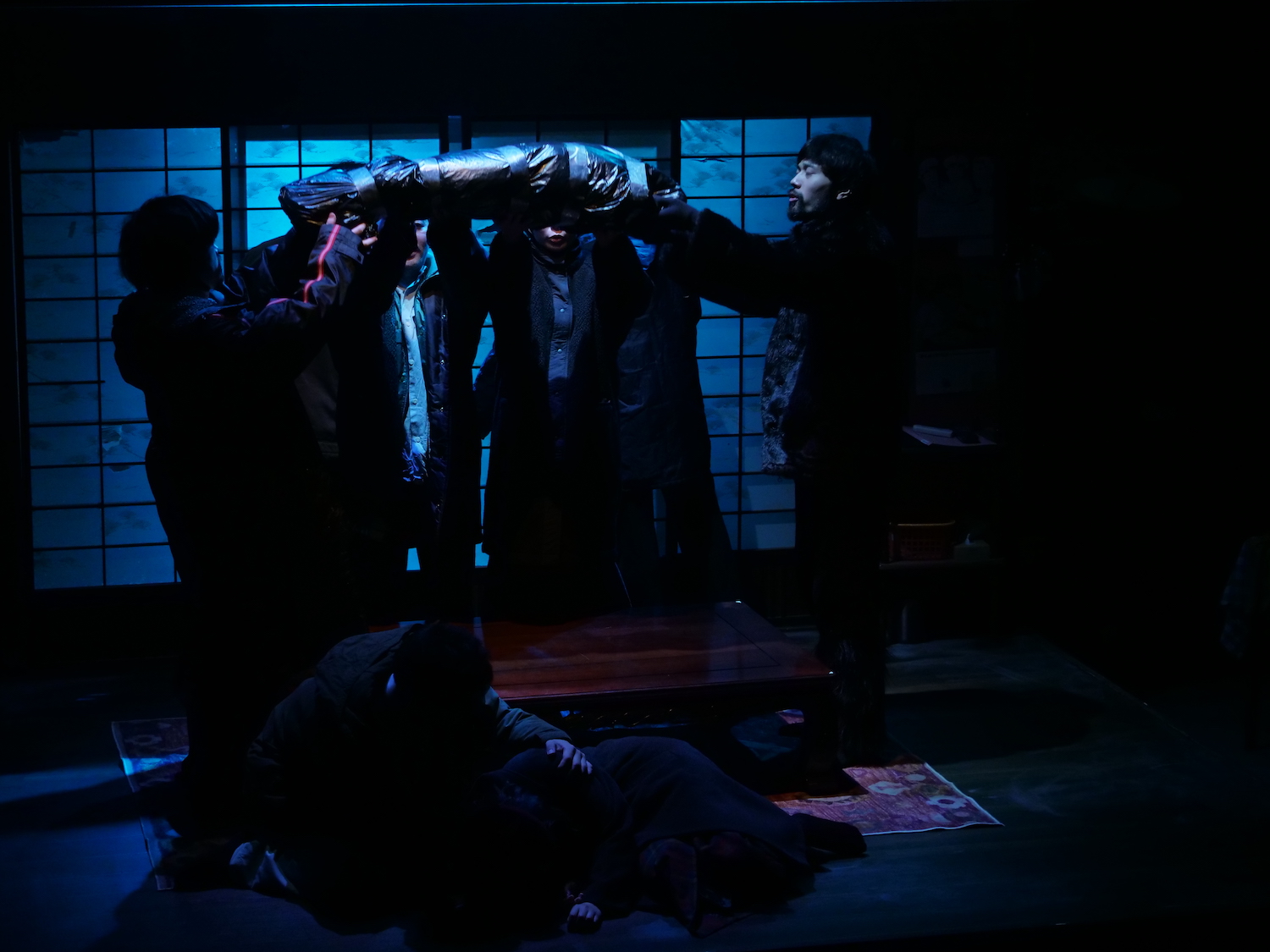

ゲンの葬式を挟み、後半では、大雪のため食糧の供給が絶たれ、民宿の人々は飢えと猜疑心に蝕まれていく。カラスを捕り、傷口にわいた蛆虫やカーペットまで食べ、餓死寸前の彼らに残されたのは、人間の死体だった。村の猟友会のメンバーが除雪車に巻き込まれ、切断された半身の肉が、ジビエ料理を供する民宿の人間によってさばかれる。彼らがかき込むカレーの皿は空だが、強烈なカレーの匂いが舞台/客席の境界を侵犯する。

[撮影:肖藝凡]

猿渡家の成員にとって、父、夫、(義理の)兄として家父長制の頂点に立っていたゲンは、「家族を演じる」というこの民宿のルールを定めた創造主でもある(ただし、ゲンは婿養子であることが当日パンフの家系図と台詞の端からうかがい知れ、「起源」の正統性は揺らいでいるが)。その絶対的なルールは彼の死後も遵守され続け、舞台と客席を隔てる透明な「第四の壁」が、実体のない映像として「家族というフィクション」を上映するスクリーンとなる。サチは何度も「ホームビデオ」を再生して嬉しそうに眺め、お茶の間に繰り返し流れるのはTVアニメ「サザエさん」だ。そして「サザエさん」の一家団欒のシーンとは、家族内の序列とジェンダーによって席順が決められた、家父長制家族のわかりやすい見取り図である。家長である波平は座卓の長辺を独占し、マスオも短辺を独占するが、二人の妻であるフネとサザエには、ほぼマスオ一人分のスペースしか与えられない。

映画セットのように緻密に作り込まれた舞台美術も昭和的ノスタルジーを濃厚に漂わせるが、「家族というフィクション」というテーマは、後半では「カニバリズム」へと一見すり替わってしまうように見える。だが、背面下で進行するのは、「新たな家長」が誕生し、極限状況下でリーダーとしてふるまい、「家族の絆の団結」を訴えて皆をまとめていく事態である。「次男ケントに一任する」というゲンの遺言が公開され、長男のカイトは実は連れ子であったことが明かされる。そして、父の葬式のために帰省したケントが「正統な嫡子」として実質的に場を仕切っていく。備蓄食糧を盗み食いした者には厳罰を与えるなど、「家族を思いやる温情ある厳父」になっていくケント。その姿は、毎日ホームビデオを眺めるサチにとって「若い頃のお父さんそっくり」に映る。ラストシーンでは、ケントの恋人が出産したことが語られ、「子の誕生」による「家長の地位の安定」が示されるが、「俺も子ども殴るんかな」とつぶやく台詞は、権力の座とともに暴力も継承されることを示す。

そして、前半と後半を切断しつつ、「家族」と「カニバリズム」というテーマの紐帯となるのが、劇中では時間を飛ばしてカットされる「ゲンの葬式」である。なぜ、ゲンの葬式は明確に描かれないのか。劇中では空白地帯である「父の葬式」の潜在的な意味を掘り下げることで、家父長制的共同体の持続の暴力的なグロテスクさが浮かび上がってくるのではないか。「父の葬式」とは、家長の死を弔う儀式であると同時に、「新たな家長」に権力が継承される場でもある。そして葬式とは、宗教的作法に則った遺体の処理の後、集った親族が「食を共にする」経験で構成される。ならば、(喪服こそ脱いでいるが)「一家そろって食卓を囲む人肉食」こそ「父の葬式」の一環なのであり、彼らは引き伸ばされた「葬式後の会食」の時間のただなかにいるのだ。そこで、「会食」として食われるのが「ゲンと対立していた猟友会のメンバー」であることは、「敵対する組織・共同体の者」を喰らって排除することで、家父長制的共同体の安定と結束が強化されるというグロテスクな暴力性を描き出す。

さらに、「猿渡家の血筋は、実は猿と人の混血だった」という終盤の語りは、神話的様相を帯びると同時に、家父長制家族の外延の拡張可能性を指し示す。「猿渡家(猿と人間の混血)」と「猟友会(人間)」という「種の違いによる対立抗争」は、「人種」にパラフレーズ可能であり、さらには民族、宗教、言語やそれらの差異を基盤とする国家という共同体の対立抗争のメタファーとして置換可能である。「半分猿の血が入った」猿渡家とは、「イエロー・モンキー」という他者の差別化の視線を自虐的に貼り付けられているのだ。「人肉の会食」の後、吹っ切れた彼らがカラオケで大熱唱するのは、チャットモンチー(chatmonchy)の楽曲『シャングリラ』だ。「話す猿」たちが順番にマイクを回して絶唱する大饗宴で、「父の葬式」はお開きとなる。テレビのリモコンが観客席に向けて押され、「見えないカラオケ映像」の画面を見つめる視線が観客席に向けられ、私たち観客が映し鏡となる。

2時間20分の大作である本作は、食と倫理、ヒトと動物の境界といったテーマとともに、「ホームドラマ」の形式をメタ演技で擬態しつつ、フィクションという視座から、家父長制的共同体の根源にある暴力性に迫っていた。

[撮影:宇治田峻]

ロームシアター京都×京都芸術センター U35 創造支援プログラム 劇団不労社『MUMBLE─モグモグ・モゴモゴ─』:https://rohmtheatrekyoto.jp/event/103764/

劇団不労社:https://www.furosya.com/

2023/12/16(土)(高嶋慈)

梅田哲也展 wait this is my favorite part 待ってここ好きなとこなんだ(1期)

会期:2023/12/01~2024/01/14

ワタリウム美術館[東京都]

既存の建築物を舞台に、バックヤードや屋上、裏階段などを順路に組み込み、通常とは異なる導線で建築の裏/表を巡るツアー・パフォーマンスという手法は、近年の梅田哲也の代表的スタイルである。美術館での初個展「梅田哲也 うたの起源」(2019-2020、福岡市美術館)で試みられたこの手法は、埼玉、高槻、京都と続き、老朽化などで役目を終えた建築物の記憶にも触れながら、音や光の仕掛け、空間の開閉によって建築物を有機的に再活性化させた。埼玉の旧区役所を舞台とした展示作品『O階』(2020)、閉館した高槻の劇場を巡る『9月0才』(2022)、元銀行を舞台とした『リバーウォーク』(2022)である。

現役の美術館を舞台にツアー形式で巡る本展では、「三角形の敷地」という空間の特異性を、「過去の記憶を再演する」という反復構造にうまく組み込み、忘れがたい経験をもたらした。ツアーは20分ごとにスタート。少人数の観客はガイド役のキャストに導かれ、4階の真っ暗な展示室からツアーが始まる。実験器具のようなガラス容器と蝋燭のついた棒が振り子のように揺れ、懐中電灯に照らされた影が壁に揺らぎ、ガラス容器に入れられた小さな粒が蝋燭に熱されて高く澄んだ音を立てる。音や光の仕掛けによって鑑賞者を日常から切り離し、感覚を研ぎ澄ませる静かなオープニングだ。

[撮影:後藤秀二]

その後、オフィスを通り抜け、3階の展示室へ。ガラス壁越しの吹き抜け空間には、工事現場のように足場が組まれ、美術館の建築計画のパネルを掲げるキャストが佇む。足場を下りた先は手すりの付いた台車になっており、汽笛の合図とともにキャストに押され、「船」となって「出航」する。「船」が大きなガラス窓に近づくと、窓が開けられ、建物正面が面する大通りの物音が流れ込んでくる。視覚よりも「音」で一気に感覚がひらける。そして道の向こう側の小さな三角形の空き地には、手を振る人たちが見える。

[撮影:後藤秀二]

[撮影:後藤秀二]

[撮影:後藤秀二]

その後、裏階段や暗室のような小部屋を通り抜け、横断歩道を渡って、先ほど見た三角形の空き地へ。組まれた足場に上ると、美術館正面の窓が開き、ひとつ後の回のツアー参加者たちを乗せた「船の出航」が見え、互いに手を振り合う。汽笛の音が聴こえた気もするが、車のクラクションだったのかもしれない。作為と偶然性、内側と外側、見る/見られる、鑑賞者/出演者、過去と現在の境目が溶け合い、「現在地」が一瞬宙に浮く。

[撮影:後藤秀二]

「時間差の構造により、鑑賞者が目撃した光景が、鑑賞者自身によって“再演”される」という手法は、高槻の元劇場での『9月0才』と共通する。高槻の場合は、初めは客席に座る観客として眺め、2度目は「舞台上の出演者」として反復される「カーテンコール」の仕掛けが、市民に長年愛された劇場へのリスペクトとなっていた。一方、本作では、「美術館の敷地と相似形を描く三角形の空き地」が鍵となる。建設現場のように空き地を囲う仮設壁には、美術館建設工事の前の更地の写真が用いられている。「記憶を再演する舞台」としての空き地が、「美術館が建つ前の更地」と重なり、二重に過去を反復する。また、古い写真、建築模型、美術館の前身のギャラリーの看板といった「建築物の記憶」を示す物品があちこちに仕掛けられ、「記憶を再演する舞台」への無言の案内人となる。

こうした時間差の反復と反転の構造は、さまざまなメタ的な仕掛けで示唆されている。4階の暗い部屋から3階の吹き抜け空間に移動後、ガラス越しのキャストがタイムラインについてマイクで語る台詞がある。「さっき、暗い部屋でお会いした私は、今から1分後の私です」「今ここで話しかけている私は、暗い部屋に入る1分前の私です」。また、オフィスで流れるインタビュー音声では、寺山修司の演劇作品『観客席』(1978年初演)についての思い出話が語られており、観客/出演者という区分に対する問いを予告する。

最も直接的な示唆が、ミヤギフトシの映像作品《The Ocean View Resort》(2013)から引用した個展タイトルである。同性の友人Yに淡い恋心を寄せる主人公と、戦争捕虜だったYの祖父と米兵。ベートーヴェンの楽曲を聴きながら交わされる2組の会話が、「wait this is my favorite part/待ってここ好きなとこなんだ」という同じ台詞で中断され、親密さと絶対的な隔たりが溶け合った沈黙のうちに、荘厳な音楽が繰り返される。「同じ主題を反復する」楽曲の構造とナラティブをリンクさせつつ、アメリカと日本、日本と沖縄、沖縄戦の記憶と寂れたリゾート地の現在、ホモセクシュアル男性/へテロ男性といったさまざまな差異や政治的な力学が重ねられる。

そうした記憶の残響/残像を、本作はパフォーマンスのレベルと美術館建築の物理的なレベルで共振させた。また、梅田のパフォーマンス作品は、常に舞台芸術に対するメタ批評を胚胎させているが、本作では音楽の反復構造への言及を通して、「タイムライン」という舞台作品の基底の可視化がさらに重なり合う。

こうした三層構造を鮮やかに示す点で秀逸だったが、個人的には一種の臨死体験に近かったことも興味深かった。私が体験したのは日没後の夕方だったこともあり、暗い空き地から道路を隔てた明るい室内を見ていると、死者の世界から(かつて自分のいた)対岸の生者の世界を見ているような感覚を覚えた。「船の出航」や、道路=川を渡るという仕掛けの作用もある。見知らぬ観客どうしが互いに手を振り合うが、見送っているのか、見送られているのか。死んだとき、顔は定かではないが、誰かが向こう岸で手を振って見送っているのだろうか。計算されたさまざまな反転とともに、生者と死者の世界も一瞬溶け合うような体験だった。

なお、本展は、内容を変えた「2期」が2024年1月16日〜28日に予定されている。

梅田哲也展 wait this is my favorite part 待ってここ好きなとこなんだ:http://www.watarium.co.jp/jp/exhibition/202312/

関連レビュー

KYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭 2022 梅田哲也『リバーウォーク』|高嶋慈:artscapeレビュー(2022年12月01日号)

高槻芸術時間「インタールード」 梅田哲也『9月0才』|高嶋慈:artscapeレビュー(2022年10月15日号)

コレクション1 遠い場所/近い場所|高嶋慈:artscapeレビュー(2022年08月01日号)

梅田哲也 うたの起源|高嶋慈:artscapeレビュー(2020年01月15日号)

2023/12/10(日)(高嶋慈)

ももちの世界 #9『皇帝X』

会期:2023/12/07~2023/12/12

ろうの母親が営むダイナーを舞台とした『華指1832』(2021)以降、手話を取り入れた現代演劇に取り組むピンク地底人3号(「ももちの世界」主宰)。ドイツの現代作家の戯曲を用いた手話裁判劇『テロ』(2022)は、「ひとつの役を、ろう俳優(手話)と聴者の俳優(発話)のペアで演じる」という実験的な形式により、バリアフリー上演のあり方の大きな更新と、二項対立で構成される戯曲世界への批評を両立させた秀逸な上演だった。

自身の戯曲を上演する本作では、「手話と発話による2人1役」ではなく、「ろう者の役」をろう俳優が手話で演じる(『華指1832』以降の手話劇に継続的に出演する山口文子が本作にも出演する)。字幕に加え、タブレット端末の貸し出し、前説や受付には手話通訳者が同伴するなど、観劇の情報保障も配慮されている。

舞台は平行世界的な架空の日本。1948年、巣鴨プリズンで死刑宣告を待っていたA級戦犯の桐野健人は、「神の祝福」を受けて釈放され、112歳になった今も「皇帝」として君臨し続けている(渋い和服にキリストの荊冠を被ったビジュアルであり、女優が演じる)。皇帝の親族である側近が暗殺され、遺児となった三姉弟が皇帝の庇護下に引き取られる。長男のひかるは、皇帝の孫の16歳の少年、桐野凛介に兄のように慕われる。軽い知的障害がある凛介は、現実よりも映画の世界に興味があり、2人は特攻隊の映画撮影を通して親しくなっていく。一方、祖父の皇帝も「映画に登場する月の裏側に住む宇宙人は中国と通じている」という陰謀論を信じ、軍備増強を進めるが、クリスマスに余命が尽きることを「神」から宣告される。

[撮影:北川啓太]

皇帝の死後、一時はリベラルな政治体制が実現するが、亡き皇帝にそっくりの男がモーセあるいはキリストの奇跡のように海を渡って現われ、凛介の秘書として「復活」し、新皇帝の座につかせてしまう。秘書に操られるまま、「おじいちゃまの無念」を晴らすため、祖父以上に軍国主義とナショナリズムを推し進める凛介。「平成のゼロ戦」であるX-2の滑走路拡張工事のため、自衛隊の舞鶴基地周辺の海は土砂で埋め立てられる。見返りとして舞鶴で開催されるオリンピックの聖火を燃やすのは、銃殺されたデモ隊の積み上がった死体だ。その国家スペクタクルの光景を、ナチス政権下のオリンピックを映画化したレニ・リーフェンシュタールのように、映画に撮って後世に残すことをひかるは命じられる。ひかるのカメラが回るなか、凛介は、かつてひかると撮った映画の特攻隊員を思い浮かべながら、X-2に乗り込み、アメリカから「爆買い」した戦闘機を率いて出撃する。その瞬間、空に穴が開き、世界は終わりを迎えた……。

[撮影:北川啓太]

後半になるにつれ、黙示録的なヴィジョンとともに日本の現代史がグロテスクに描写される。祖父から孫へ継承される帝政とは、岸信介と安倍晋三の世襲政治であるが、母親代わりの養育係として凛介を世話する「キク」の名が、「菊の御紋」を連想させることから、政治家の世襲に天皇制も重ね合わせられる。そして、皇帝に祝福を与える「神」は、戦前の天皇像や統一教会を示唆するとともに、「天の愛するお父様」「アーメン」といったキリスト教のフレーズの連呼は、アメリカの支配下にあることを示す。

[撮影:北川啓太]

以下の本稿では、「政治風刺劇」から視点を変え、①上演ではカットされた、「劇中劇」としての特攻隊映画の台詞の引用、②手話劇であることの意義について考えたい。まず①について。本作が描くのは、世代が交代しても変わらぬ、現実とフィクション(映画)の境目が混濁した独裁者による支配構造である。「映画」は本作の軸線であり、凛介が特攻隊の映画制作を通してひかると親しくなったことが、終盤への伏線となる。終盤では、皇帝の椅子=X-2のコックピットに乗り込む凛介を、ひかるが「行かないで」と止めようとするが、凛介は「僕は君が好き。でもそれ以上に美しい国日本が好きだ。さようなら!」と振り切って出撃する。この二人の会話は、「特攻隊員の青年と恋人の会話」を露骨に想起させる。実は戯曲には、この会話が「凛介とひかるの撮影した特攻隊映画」のラストシーンとして、劇中劇で登場する。会話自体は、『花の特攻隊 あゝ戦友よ』(1970、森永健次郎監督)の引用である。

実際の上演では時間の都合上カットされたが、劇中劇として上演した方が、現実と虚構の混濁の強調に加え、潜在的にはらむクィアな批評性が浮かび上がったのではないか。戦争遂行を支える論理とは、「(未来の)妻や家族を守る」という男性に課せられた使命が、「国を守る」ことへと破綻なく接続・拡大される、家父長制と異性愛主義の結託にある。本作前半では、凛介がひかると手をつなぐ、疲れた凛介がひかるの肩に寄りかかるなど、二人の少年のホモエロティックな関係性が仄めかされるが、「劇中劇としての特攻隊員と恋人の台詞」が「男性どうしの台詞に置き換えて反復される」というパロディ的な構造を明確に示した方が、マッチョな論理に染められた世界の「崩壊」を示すクィアな批評性が際立つだろう。

②本作が手話劇であることの意義について。老皇帝の庇護下に引き取られた三姉弟のうち、末っ子のあかりはろうであり、姉の手話通訳がなければ皇帝の声を聞くことも自身の声を皇帝に伝えることもできない。あかりは転校先の学校で、コーダ(聴覚障害者の親を持つ聴者の子ども)の優子と親友になるが、凛介を操ろうとする秘書の企みで事故に遭い、死亡/退場する。あかりは、(凛介以外)健常者で男性が占める支配システムにも、物語のレベルにおいても「脇役」として二重に周縁化された存在だ。物語からの彼女の「排除」「消去」は、経済成長、軍備増強、ナショナリズムが加速する強権的な国家の裏返しでもある。

一転して、ラストシーンでは、あかりが神の祝福を受けて新皇帝になるという、ブレヒトの『三文オペラ』のような唐突な転換が起きる。「世界の終末」は「神があかりに見せた夢」であり、映画にしか興味がない凛介やひかるに代わって皇帝に就任したことが語られる。ここで注目したいのは、この「就任演説」において初めて、あかりの手話に「声」があてられたことだ。それまでのあかりの台詞は手話/字幕で伝えられていた。だが、ラストシーンのみ、壇上であかりが手話で話す就任演説を、下で向き合う優子が声で発話し、「手話と発話による2人1役」に近い状態が出現した。老皇帝や凛介によるそれまでの演説シーンとは異なり、舞台上に聴衆がいないことは、「不在の聴衆」こそ(多くは手話を解さない)観客自身なのだというメタメッセージを示し、舞台と客席を鮮やかに架橋する。黙示録におけるキリストの到来を思わせる新皇帝のあかりは、来るべき未来のヴィジョンでありつつ、「神が祝福を授ける」システム自体は何も変わらない点で両義的ではあるのだが。

このように本作は、ラストシーンにおいて、「手話劇」の演劇的な可能性を示した。ただし、手話裁判劇『テロ』が秀逸だっただけに、次回こそオリジナル脚本で「2人1役」システムを見てみたいと思う。

[撮影:北川啓太]

ももちの世界:https://momochinosekai.tumblr.com/

関連レビュー

手話裁判劇『テロ』|高嶋慈:artscapeレビュー(2022年12月01日号)

2023/12/07(木)(高嶋慈)

ビジター・キュー

会期:2023/11/11~2023/11/12

MINE[大阪府]

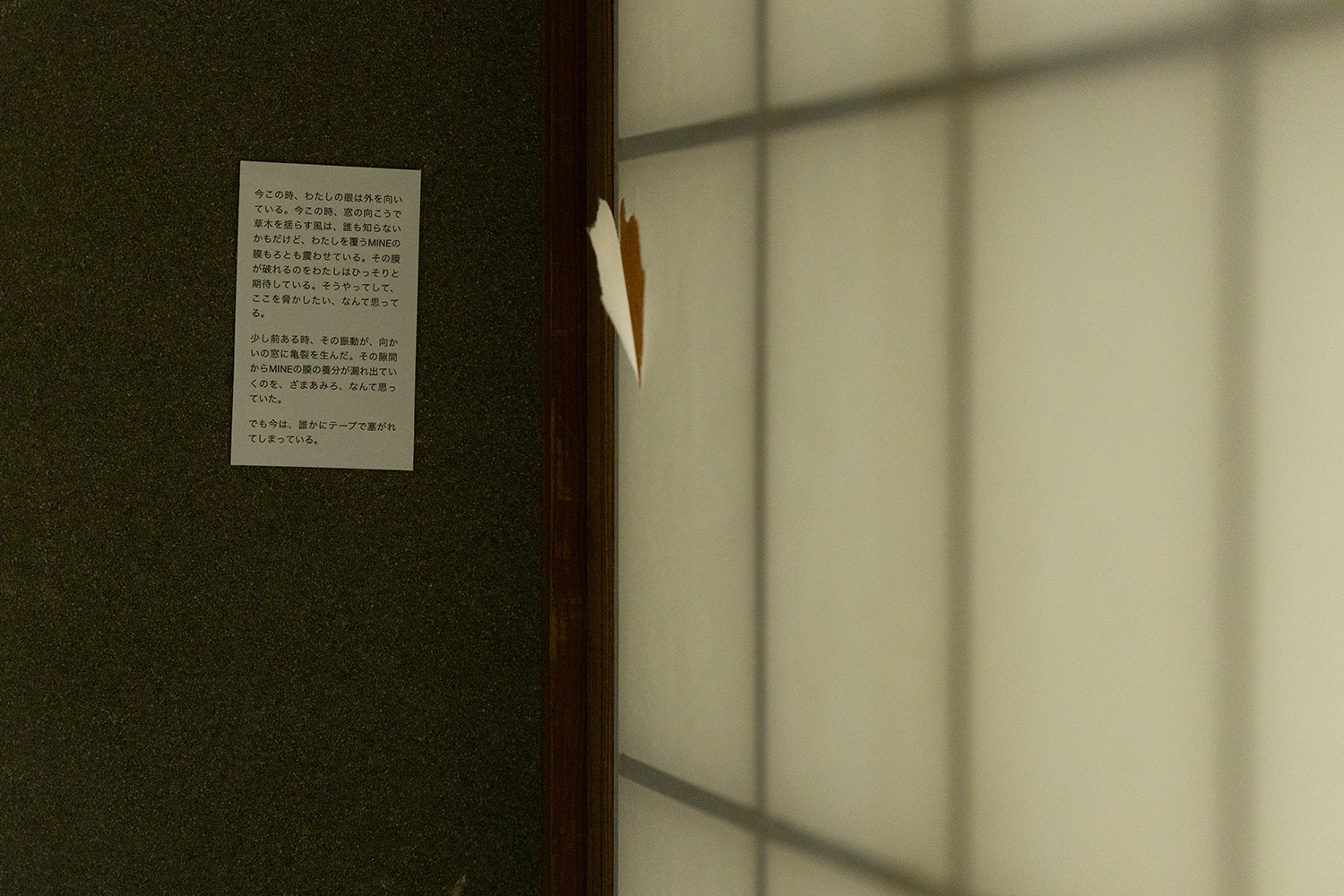

「上演」と「展覧会」という制度的フレームは、「観客」「視線」を介してどのように批評的に交差しえるのか。展覧会というフォーマットのなかで、演劇性はどのように立ち上がるのか。

本展のキュレーションは、俳優の瀬戸沙門、美術家の武内もも、演出家の野村眞人からなる京都のアート・コレクティブ「レトロニム」(旧称「劇団速度」)。元マンションビルの各階と周辺の公園を会場に、美術家・俳優・演出家の5名が参加し、時に作品が「移動」しながら2日間のみ開催された本展は、そうしたひとつの実験だったといえる。会場の「MINE」は、京都と滋賀の県境にある共同スタジオ「山中suplex」が、別棟として大阪の市街地に展開するスペース。2022年12月から約1年間、外部のクリエイターを招聘して企画やイベントを行なってきた。

「ものの配置と秩序の再構築/テキストの設置」という対照的な手法ながら、「幽霊」「不在」「主体」といったキーワードから演劇を批評的に扱うのが、演出家の福井裕孝と俳優の米川幸リオン。福井は、生活家電や日常雑貨、これまでMINEを利用したアーティストの制作の痕跡など、展覧会の開催にあたって不要と判断されたさまざまな「もの」に着目。それらを展示会場から撤去する代わりに、「バックヤードの構成物のみでつくり上げたインスタレーション」を制作した。ペットボトル飲料、扇風機やドライヤーなどの家電、ハンガー、清掃用具、文房具などが几帳面に規則正しく並べられている。福井は昨年、京都の小劇場で同様に「ロビーやバックヤード、楽屋などにある備品や機材をすべて舞台上に集合させ、規則正しく並べた状態で上演する」という試みを行なっており、今回はその「展覧会バージョン」といえる。

福井裕孝《無題(MINEを収納する)》[筆者撮影]

「観客の目に触れるべきではない」「特に見られる価値がない」と判断される、通常は透明化されたものたち。福井は、そうした「展示」「上演」の幽霊たちを可視化し、居場所を与えると同時に、厳密な配置のルールによって空間を再秩序化する。むしろ、「もの」たちは自由なふるまいを許されず、秩序の再構築のために召喚されているのだとすれば、ここには、キュレーターが「作品」を、演出家が「出演者」を扱う態度こそがメタ的に問われているといえるだろう。そのとき観客に突きつけられるのは、「作品同士の関連性」でも「意味の解釈」でもなく、「意味を読み取るべき主体」としての自らの共犯性とナンセンスだ。

一方、米川幸リオンは、会場のあちこちに小さなテキストの紙片を設置した。見逃されるような小ささだが、換気扇の表面に、開いた窓の向かいにある壁に貼られた紙片に気がつくと、建物の細部に注視が向かっていく。「わたしは」という語りは、換気扇や障子の破れ目といった「これまで見えていなかった幽霊」が語り出し、ものが主語としてふるまい出すように見えてくる。あるいはノートパソコンの画面は、「わたしとあなたとの間にのみ起こる現象」としての上演について語り続ける。だが、画面に表示される文章は入力と消去を繰り返し、ノートパソコン自体もキャリーカートに載せられて会場内を「移動」し、紙片には「ゆくゆくは引き剥がされる」と記されるように、その「上演」自体、どこにでも貼り付け可能である一方、消去の痕跡すら残さず消えてしまう。まさに、「ビジター(観客)」が「キュー(きっかけ)」となって上演が立ち上がるが、それは「観客の視線」が存在する瞬間しか持続できない。

米川幸リオン《「わたしの」テキスト1~10》より[撮影:中谷利明]

米川幸リオン《ビジター・キュー「上演」のテキスト》[撮影:中谷利明]

移動性や仮設性、他者の介入が上演/作品を起動させることは、宮崎竜成の移動型作品《絵の成り立ちデバイス》へとつながる。宮崎は、可動する仮設壁に穴を開けた装置を自作。穴をのぞいて見えた景色を描いた絵を仮設壁に貼り、装置を移動して穴から見える景色が変わるたびに新たな絵を貼り替えていく。制作/展示が一体化した装置であり、展示会場に面した公園に設置された装置は、公園に来た人が自由に移動させてよい。「なんだろう」と穴をのぞく行為が「ビジター(観客)」を出現させ、その視線の痕跡を、時間のズレとともに、宮崎を介して見る者は共有する。

宮崎竜成《絵の成り立ちデバイス(インフラを数える)》[撮影:中谷利明]

そして、キュレーターのレトロニムは、各作品の前に「観客席として椅子を設置する」という仲介/介入を行なった。(長尺の映像作品をのぞいて)展覧会としては不自然さや違和感を与える仕掛けであり、椅子は両義性を帯び始める。文字通り居場所を与える一方、視点の固定化や「一人しか座れない」という独占性など制限と表裏一体だからだ。あるいは、椅子の脚の位置をテープで示しただけの床にスポットライトを当てた「透明な椅子」は、観客という存在を「不在」によってこそ浮かび上がらせる。

レトロニムによる「観客席(椅子とバミリ)」[撮影:中谷利明]

ただしそこには、「ジェンダーの不均衡な構造によって不在化された幽霊のような観客」もいるのではないかと問題提起するのが黒木結だ。黒木は、「作品」としてのサニタリーボックスをトイレに設置し、買い取り検討を要請するテキストを掲示した。黒木は以前、MINEでのイベントに参加した際、トイレにサニタリーボックスがないことに気づいた経験から、山中suplexのメンバーに対して会期終了後に買い取りをお願いし、不可の場合はその理由の回答を黒木自身のHPとSNSで公表するまでのプロセスを作品としている(12月6日の執筆時点でまだ回答は公表されていない)。

黒木結《サニタリーボックス》[撮影:中谷利明]

「サニタリーボックスの買い取り」は単に物品の購入で終わりでなく、ゴミの処分という継続的なケアワークまでを含む。「自分たちには必要ない」「男性に掃除させるのか」という理由ならば、「スタジオの外部の利用者や観客には必要な人もいる」という想像を欠いた男性中心主義の露呈にすぎない。サニタリーボックスに限らず、「見えていないこと」は無意識の排除であり、当事者にとっては抑圧にほかならないからだ。

ビジター・キュー:https://yamanakasuplexannex.com/programs/23015.html

関連レビュー

福井裕孝『シアターマテリアル(仮)』|高嶋慈:artscapeレビュー(2022年10月15日号)

劇団速度『わたしが観客であるとき』|高嶋慈:artscapeレビュー(2021年01月15日号)

劇団速度『景観と風景、その光景(ランドスケープとしての字幕)』|高嶋慈:artscapeレビュー(2020年04月15日号)

2023/11/11(土)(高嶋慈)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)