artscapeレビュー

きりとりめでるのレビュー/プレビュー

ピョトル・ブヤク「LOOK」

会期:2024/01/10~2024/01/28

小金井アートスポット シャトー2F[東京都]

JRの中央線、武蔵小金井駅の南口から徒歩5分。巨大なイトーヨーカドーと駅ビルの合間を進み、いきなり空が広くなったところにある「小金井アートスポット シャトー2F」でポーランドのベンジン出身であるピョトル・ブヤク(Piotr Bujak)の個展が開催された。

会期がまだ残っているので詳細な描写は差し控えるが、本展にあるものをざっくり伝えるならば、ひとつの映像作品とひとつのサウンド作品だ。映像作品は過去作であり、もう片方は作家が小金井に滞在するなかで収録した音声を用いて制作されている。未就学児から60、70代の地域住民に協力してもらい収録されたと作家から聞いた。割合短い音声がループしているのだが、その音声は実にきわめて匿名的であるがゆえに、音ひとつからいくつもの情報を探ろうとしてしまう。立ったり、しゃがんだり、歩き回ったり。映像も音声作品も、会場にあるステイトメントに記載されていた制作方法、さらにはインストールまで、かなりシンプルだ。

作家が音声を収録したのは13名。その収録は作家がスマートフォンを手持ちした状態で協力者の口元にかざすようにして実施された。収音はスタジオでもなく、高性能なマイクが用いられたわけでもなく、ピョトルが自身の方法を説明する言葉の通り、「低予算、素早く雑に、DIYで、打って走る(Low Budget, Quick and Dirty, Do It Yourself and Hit and Run)」という志向が形になっている。

展覧会の様子[画像提供:ピョトル・ブヤク]

展覧会の様子[画像提供:ピョトル・ブヤク]

脱技術(deskilling)は前衛芸術にとって、既存の世界(の価値)を破壊する手法であり思想だった。その手法をピョトルは持続可能な展示、表現の在り方の模索のための参照源へと読み替えているということも、本展の見どころのひとつだろう。このとき、本展のあらゆる仕様が芸術という余白だらけで志向性や文脈を根源的には規定しえないもののアクティビズム性の最大化として浮かび上がってくる。具体的に言うならば、ピョトルによる民主的技術の徹底、展示のしつらえの簡素さ、展台の高さの調整にはレンガが無造作に積まれていること(作品に合わせて展示台を作成しない)、作品の匿名性の高さ(脱スペシフィシティ)、ポータビリティ(この展示はどこでもすぐに巡回可能だろう)といった在り方だ。

そして重要なのは、本展のいずれの作品にしても、「なにを表現しているのか」「なにを想って作られたのか」というような参照先が明示されていないことだろう。しかしながら、本展であれば例えば、「ゴミ袋に入った人体」や「苦しそうな呼吸」や「消えていく呼気」といった事物から、この場所に訪れることができる観賞者がいま何を想像する可能性があるかということは、方向づけられているのではないだろうか。それもまた、ピョトルならではのスピードが実現する表現の造形法だと思った。

本展は無料で観覧可能でした。

ピョトル・ブヤク「LOOK」:https://artfullaction.net/gallery-event/look/

2024/01/11(木)(きりとりめでる)

さいたま国際芸術祭2023 メイン会場

会期:2023/10/07~2023/12/10

旧市民会館おおみや[埼玉県]

「さいたま国際芸術祭2023」の見どころはミハイル・カリキスの作品だろう。埼玉の大宮光陵高等学校合唱団が芸術祭のメイン会場である「旧市民会館おおみや」(2022年に閉館)で『風の解釈』を歌う様子が収められた映像作品であり、その収録が行なわれたホールのスクリーンに投影されるものだった。通常「ひとつの歌」として体感される合唱が、ショットごとでそれぞれの歌い手の顔、息遣い、音の体現を微細に体感しながら、時に集として押し寄せる様子は、「旧市民会館おおみや」がいままでに豊かな文化の創造を担ってきた場所であること、個と集それぞれが把持する可能性のきらめきを何度も魅せつける。近所に住んでいたらフリーパスで何度か見に行きたくなるような作品だった。

ミハイル・カリキス《ラスト・コンサート》(2023)さいたま国際芸術祭2023[撮影:表恒匡]

ミハイル・カリキス《ラスト・コンサート》(2023)さいたま国際芸術祭2023[撮影:表恒匡]

「見どころ」と言ったのは、もっともメイン会場のなかで作品へのアクセスがわかりやすい構成になっていたからだ。メイン会場の入口にはカリキスの作品の所在を示す看板が点々としており、もっとも「見つけやすい」作品だった。それに対して、メイン会場のほとんどの作品の所在や部屋そのものへのアクセスは、非常にわかりづらい。会場の入口で受け取ったマップを見ても、どこがどこにつながっているのか皆目見当がつかないというわけである。ただしそれは、マップそのものが読み取りづらい(作品の場所は大まかなエリアで示されるのみ)以上に、「旧市民会館おおみや」のファサードを大きく貫通するガラスと梁の大階段と、建物全体を縦横無尽に幾重にも分断するガラス壁の存在によるものだ。

メイン会場の様子。鑑賞者が右往左往するほどにこの黒枠のガラス壁が至るところを隔てている

メイン会場の様子。鑑賞者が右往左往するほどにこの黒枠のガラス壁が至るところを隔てている

この状態がすでにディレクターである目 [mé]のステイトメントにあった「見逃し」の祝福であり、「誰にも奪われない固有の体験」を生み出すものなのだろう。会場の壁にキャプションは存在しないのだが、これは「作品に没入してくれ」というメッセージというよりも、「どれが誰のものか撹拌する」という意思だ。会場地図を持ってうろうろしていると、親切に看視員が道を案内してくれる(2、3回ほどお世話になった)。

とはいえ、芸術祭や大規模企画展で「見逃し」はつねに生じてしまうものだ。批評家の藤田直哉がかつて「地域アート」に対して指摘した、見終わることの判断の困難さへ、逆説的な地方芸術祭が抱える「ハイライトありきの順路」の問題への応答だとしても、「見逃し」を積極的に演出することは、出展作家とプロデュース・ディレクション側がどの程度の共犯関係を取り持てているかによって、「見なくてもいい作品」「見落としてほしい作品」を演出として作品に押し着せている状態にあるのではということが頭をちらつく。

この問答を一緒に展覧会を見に行った吉田キョウと何度も反芻した。ポイントは作品をケアする立場にあるディレクターが言うことではないのではないか、ということになる。作品や作家を大事にするための「インタビューの文法」をいくつも模索してきた吉田らしい言葉だと思ったし、その吉田の言葉にわたしは強く肯首する。しかしこれは、例えばディレクション側だとしてもアーティストコレクティブである目 [mé]にしてみたら、つねに自分たちが晒されてきた局面をどう芸術祭自体で打ち返すかという立場でしかないのだろう。

新聞のテレビ欄のような芸術祭の催事日程表にびっしり書かれた名称は、半日の滞在ではこの芸術祭のほとんどを見逃していることを突きつけられる。そのほかにも、会場の片隅に散乱する雑巾、箒、マスキングテープにスタイロフォーム、解体資材……どこまでが何の作品の構成物なのかどうか判別を困難にし、あからさまな作為の氾濫は作品の見逃しを誘発する。

こういった施工資材や清掃用具を「作品と日常の境界を撹拌する」以上に何を生み出すだろうと吉田と話していたのだが、これを考えるためにわたしたちは「会場を巡回する演者としての清掃員」に焦点を絞ることにした。

煎じ詰めると、メインホールは散らかりすぎているのだ。清掃員のユニフォームを纏い掃除用具を携える者は徘徊するばかりで何もしていないことが明白であり、それは「曖昧さ」を生み出すどころか、フィクションとしての作為を強調するだけでしかないと吉田は指摘した。この「清掃員」にわたしは芸術祭を貫くナラティブがあってほしいと思って(なくても良い)、清掃できない清掃員は幽霊であるに違いないという憶測を始めた。もちろん、清掃員がいることに理由なんかなくても良い(念押し)★1。ただし、これらの役者たち、芸術祭の風景をつくる彼らは「スケーパー(SCAPER)」と呼ばれる。研修を受けたボランティアである「スケーパー」たちが、もしかしたら街の中にもいるとしたらどうか★2。

スケーパーイメージ[撮影:目 [mé] ]

スケーパーイメージ[撮影:目 [mé] ]

会場内のあからさまな嘘(散らかり、作為)は、会場の外に出た瞬間、判別不能になる。プレス用の資料にある「スケーパーイメージ」を参考とするに、誘導灯を持つ駐車場付近にいる人間が「スケーパー」である可能性があるというのだ。こうして「スケーパー」は虚実をないまぜにする。

世界のなかに「スケーパー」を眼差してしまう、そんなひとの在り方にうつくしさを感じることは理解できるが、情報汚染で混迷する世界のなかでそういった「フェイク」を演じる対象については、より一層の範疇の設定による造形の洗練が必要ではないか。それは例えば、「SCAPERを募集します!!」★3に書かれた「あるものからあるものへ視線を移し続ける」ことや 「道端で綺麗なグラデーションの順番に並ぶ落ち葉」と、「清掃員」や「誘導員」は並置すべきなのかということだ。

何らかの職務に従事している人を「(彼らもわたしと同じ)スケーパーかもしれない」と眼差すことは、日常のスペクタクル化ということ以上に、観賞対象として他者を楽しむ機会となる。もちろん、それぞれの日常的な職務を「わたしはスケーパーなのだ」と再帰的に演じることで人生を楽しみ直すことは可能かもしれない。また、そうやって街は生まれ変わるかもしれない。だがしかし、スケーパーに選定されていると思しき職業が、なぜ巡回する警察官ではあれないのか、訓練中の消防隊員ではないのか、ということから、スケーパーとは何者を他者としているのかとを考えつつ、わたしは清掃員はスケーパーではなく幽霊なのだという説の延命を模索してしまうのだった。

本芸術祭は「1DAYチケット」の2000円で観覧可能でした(フリーパスは5000円)。

★1──例えば、「スケーパー」と大岩雄典の個展「渦中のP」(十和田市現代美術館「space」にて2022年7月1日〜9月4日開催)におけるナラティブなしの徹底とその範疇の造形と影響状態を比較することは有用だろう(ただし、わたしは大岩個展の場合、無理矢理ナラティブを発生させることも可能になっていると考えている)。

★2──「SCAPERを募集します!!」(『さいたま国際芸術祭2023』)

https://artsaitama.jp/scaper/

以下引用。「SCAPERの共通ルール/(1)『虚』の存在であってはならない。つまり、誰にも全く気づかれない存在であってはならない。/(2)『実』の存在であってはならない。つまり、何らかのパフォーマンスや人為的な行為であることが判明してはならない」。まったく検討できなかったが、スケーパーをサンティアゴ・シエラが展覧会のエリアに低賃金で「靴磨き」や「露天商」を招致したことと比較することも重要だろう。サンティアゴ・シエラについては菅原伸也の『同一化と非同一化の交錯 サンティアゴ・シエラの作品をめぐって』(パンのパン、2023)を参照のこと。

★3──同上。

さいたま国際芸術祭2023:https://artsaitama.jp/

関連記事

表も裏もない展覧会 「さいたま国際芸術祭2023」と「Material, or 」|田中みゆき:キュレーターズノート(2023年12月01日号)

2023/11/18(日)(きりとりめでる)

Jewyo Rhii「Of Hundred Carts and On」

会期:2023/08/31~2023/10/27

Barakat Contemporary[韓国、ソウル]

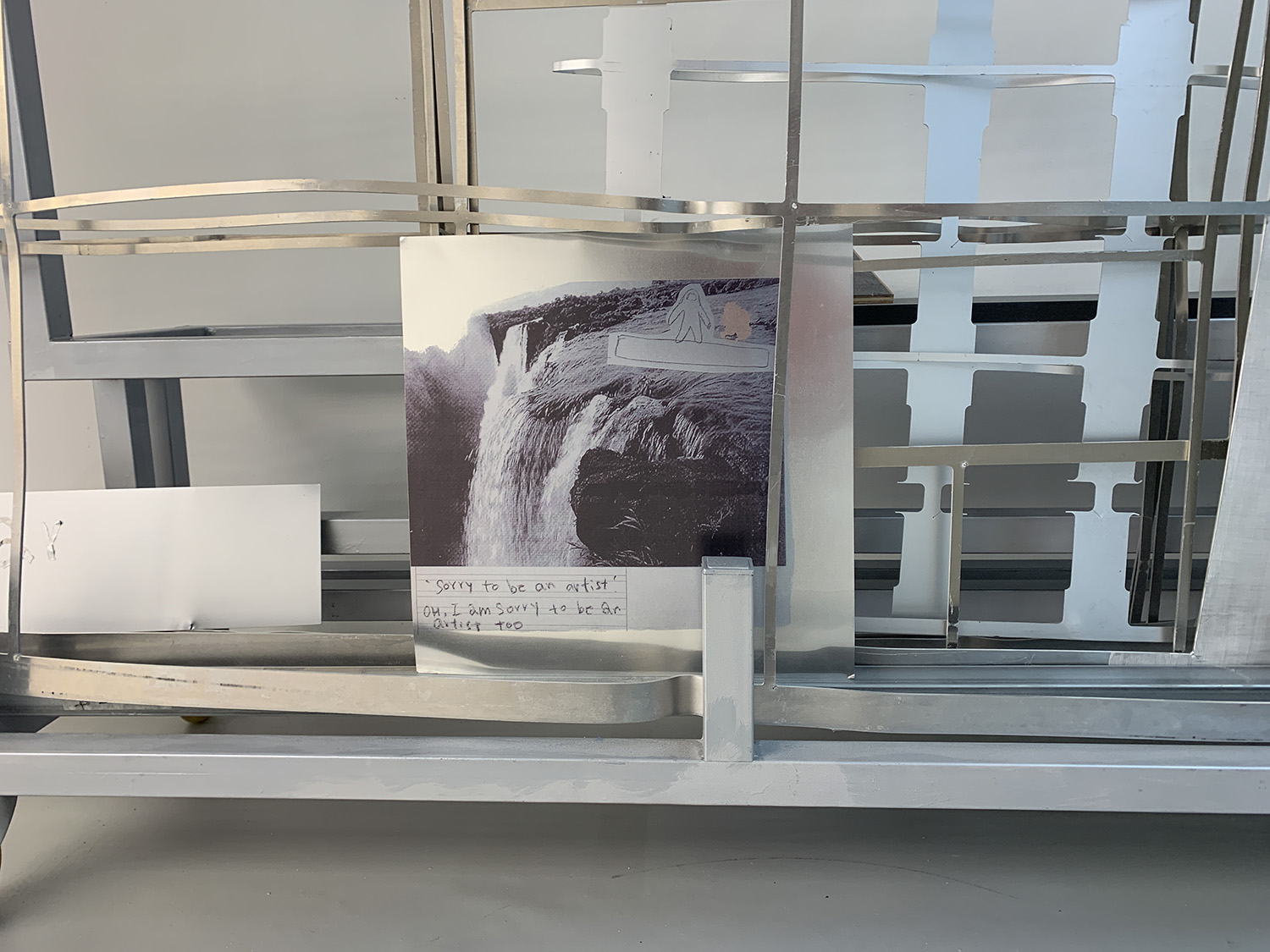

会場に入ると単管で組まれた大きなラックにキャンバスから剥がされたと思われる油彩の画布やキャンバスが吊り下げられている。ペインティングを見ていると、そのうちの1枚である白い木製のパネルには「Dear My Love - anticapitalism」で始まる手紙調の文面があった。

「どうしてる?」から始まって、行くあてもない二者が寒い冬の日に別れざるをえなかった状況が綴られている。でも、ずっとあなたのことを考えていて、きっとあなたも同じだということに賭けると。二者とも仕事も見つけられないけど、また絵を描き始めたこと。また漢江で会いましょう。だれにも邪魔されず、あなたに温かく心地よい寝床を用意すると。

会場写真[筆者撮影]

会場写真[筆者撮影]

1階にはほかにもクリップでドローイングなど紙片を留めて吊り下げることができるラックや、ガラスの運搬やペンティングの運搬に使われるような台車もあった。台車にあった作品のひとつには「アーティストになってごめんなさい」と書かれていた。

地下に降りると巨大な金属製のラックや運搬用の巨大な木枠(クレート)がいくつも積み重なり、そびえ立っていた。ガラスのオブジェ、大きなポールを立てるための土台のようなもの、版木に見えるもの……あらゆるものがエアキャップなどで梱包されている。これらはすべてひとりの作家によって制作されたものなのだろうか。

会場写真[筆者撮影]

会場写真[筆者撮影]

会場写真[筆者撮影]

会場写真[筆者撮影]

本展は1971年生まれのイ・ジュヨの代表作である映像インスタレーションとしての《Love your depot》(2019-)を中心としたものだ。本作はまた、プロジェクトでもある。手紙で示唆されてる二者というのは、作家と作品。

行くあても貰い手(就職)もない作家と作品は、どれだけ愛し合っていても、ずっと一緒にはいられなかった。そこで展開したのが本作だ。漢江沿いに巨大な倉庫を構え、あらゆるアーティストが自身の作品を理解し、それぞれの作品の運命を決定するのに十分な猶予を与え、芸術作品に対する判断を保留することを可能にする機関として「Love your depot」をつくり上げたのだ。そこに収蔵された作品はプロジェクトのリサーチ対象となり、「Love your depot」のウェブサイトではたびたびその作品や作家についてのトーク動画がアーカイブされている。本展にある作品は、ジュヨによって制作されたものだけでなく、そのプロジェクトに寄せられた、判断保留状態の作品たちなのである。

本作品の特徴を挙げるならば、この判断保留という態度だろう。保留はそのときのマジョリティにのみ寄与することがあるという点で避けられるべき局面もあるが、本プロジェクトでは平等が徹底されることによって、既存市場の破壊行為につながっている。しかし、それは作品が選定された結果ではない。例えば、展覧会に向けて作品をつくった後、その作品が誰かに購入されたり、引き取られたり、自身の所有するスペースが存在しなければ、その作品は破棄せざるをえない。そんな刹那的な判断条件、すなわちその瞬間だけの商品価値、資本力だけに依拠し、作品は失われている。このプロジェクトと収蔵された作品たちは、おそらく、これから何らかの傾向を伴いながらも、それ以前に瞬間的な価値に基づいて残ってきた、過去それまですべての作品の偏りを照らし出すことになるのだろう。

本展は無料で観覧可能でした。

Jewyo Rhii「Of Hundred Carts and On」:https://barakatcontemporary.com/exhibitions/37-jewyo-rhii-of-hundred-carts-and-on/

2023/10/10(火)(きりとりめでる)

FUKI COMMITTEE / 東京風紀委員会 個展「Re:Real」

会期:2023/09/09~2023/09/24

Night Out Gallery[東京都]

桜丘町から代官山を進むJRの沿線は、時たま店の前に「ここでの撮影禁止」といった手製の看板があるほどに、人の作為を掻き立てる場所なのは間違いない★1。そして、グラフィティやステッカーが密集しているというわけではないが、すっと目を引くぐらいには楽しめる場所でもある。例えばステッカーは、フェンスの柱、電柱、標識の柱、看板の裏と、一度目につくと点々と貼られているのをつい眺めてしまう。サインのタイプが多く、同一のステッカーがリズムを伴って連続的に貼られているものが主だっているなかに、ナイトアウトギャラリーで個展が開かれた東京風紀委員会(Fuki Committee/以下、FC)のステッカーがとんと貼られていた。FC(その存在は匿名的であり、コレクティブだと思われる)にとってのステッカーは中心的な制作物であり、アートウォッチャーのはむぞう曰く、新宿、秋葉原にも点在しているという★2。FCのSNSを見ると、貼ってある場所の動画像がたまにシェアされていた★3。FCの個展で作品を見たとき、どこかで見た気がする……と思っていたのだけど、定期的に歩いている街中の急な階段にそのステッカーがあったのだった。

渋谷区の路上 2023年11月の様子[筆者撮影]

渋谷区の路上 2023年11月の様子[筆者撮影]

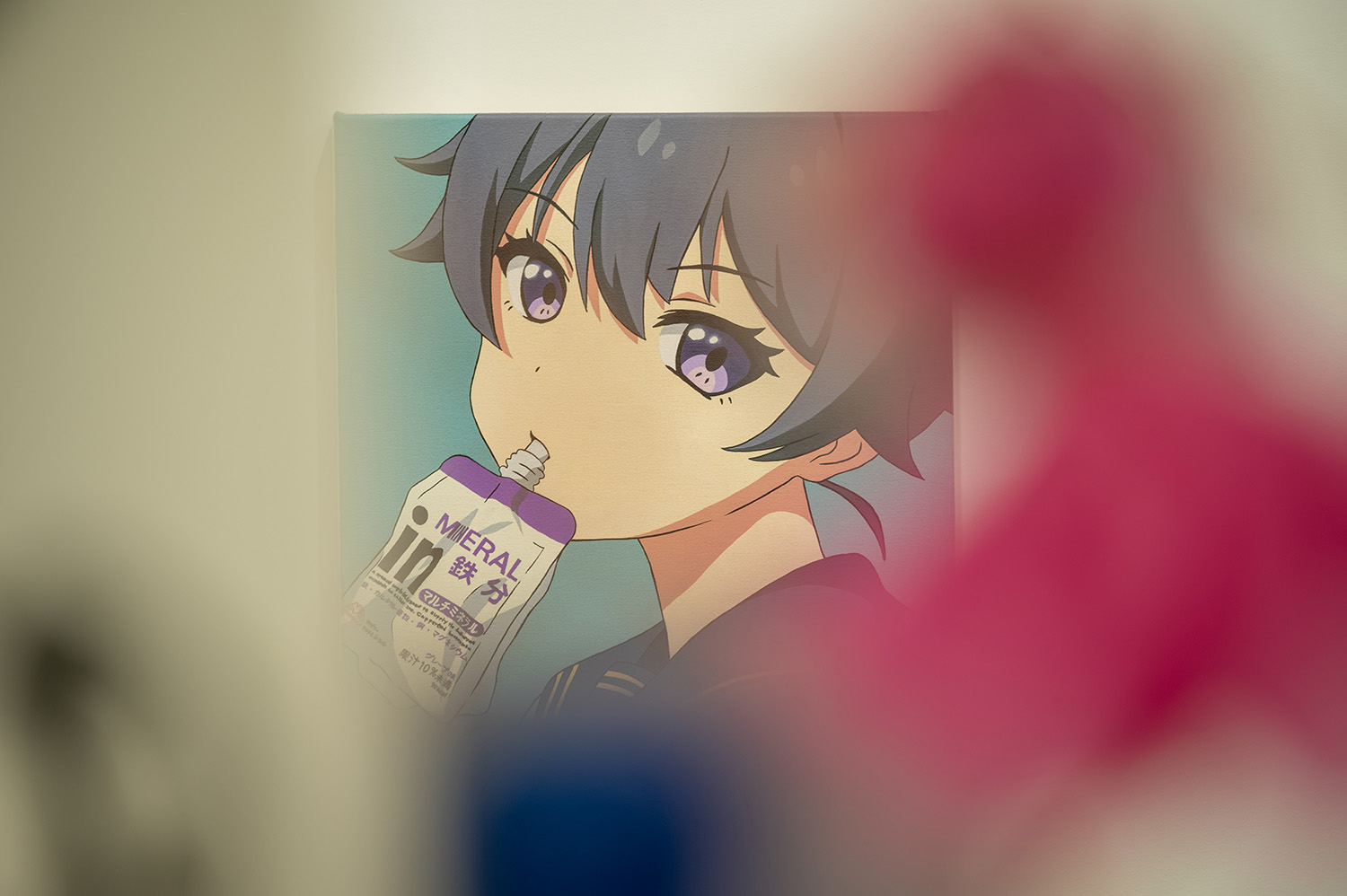

ステッカーをはじめとして、FCのペインティングやオブジェの軸には「ウユ」がいる(いなければ、それは目下ウユの不在という意味になるだろう)。ステッカーでのウユは眉を吊り上げ、口元をきゅっとしばり、画面中央に向かって指を反り上げて指す。腰にある手は拳を握り、かなりの前傾姿勢。スカートははためき、ポニーテールの揺れからもこのポーズが瞬時の動作であることが強調されている。そしてその右側には「ダメよ。ゼッタイ。」と書かれている。

これは近野成美や松浦亜弥といった女性タレントが時に凛々しく、時に笑顔で呼びかけてきた麻薬・覚せい剤乱用防止センターによる薬物乱用未然防止活動のキャッチコピー「ダメ。ゼッタイ。」のパロディだ(2013年以降、タレントの起用はなくなった)。ポスター「ダメ。ゼッタイ。」の図像の多くは、爽やかにスポーツを行なう人物やそれに憧れる姿であり、「人のあるべき姿」を示した啓発的な偶像の生成だといえるだろう★4。それに対して「ダメよ。ゼッタイ。」は、もっと直にステッカーを見ているあなた自身にたったいま呼びかける。なにがダメかはわからないけれど。それゆえ、「ダメよ。ゼッタイ。」というフレーズは間違いなく薬物乱用未然防止活動に由来するものだが、どちらかといえば犯罪抑止のための「にらむ目」「見張りステッカー」の系譜にある。もっとも有名なもののひとつは隈取をした歌舞伎役者が見得を切っている図像で「見てるぞ」と添えられたものだ。イラストレーターのオギリサマホによる「見てるぞ」ステッカー探求の記事が指摘する通り★5、「目」をトリガーに他者の存在に思い至らせるという構造のポスターやステッカーは多岐にわたる。しかし、その本意は「ここは監視されている」「ケアされている」「侵犯してはいけない領域だ」と伝えることにある。ただ、こういったメッセージを伝えたいなら重要なのは、貼られている場所の適切さだろう。不法投棄や万引きが起こりそうな場所の入口やここぞという死角。なんらかの人や集団のステイトメントであるということによって、その目は誰かの生きた目を代理することができるようになるのだ。

ではウユの目は何を代理するのか。というのは、「ウユ」とはそもそも、詐欺や賭博といった犯罪を遂行するための見張りをする者(ダチ)という意味をもつ。いままでの話に犯罪の幇助者という意味を加味すると、FCのウユとは何なのか。

本展は複数のペインティングで構成されており、その中央には工事現場で見かけるレンジ色の「ガードフェンス(トラ)」が鎮座していて、そのトラストライプの部分はさまざまな人物によるステッカーで覆われていた。

ところで、@ssmj6543による記録写真のほとんどはそのフェンス越しに撮影されたものだった。ペインティング(キャンバスやスケートボード)は壁面や窓際に整然と並んでいたため、フェンス越しでしか見れないということはなかったのだが、このようにペインティングと鑑賞者の間に障害物が存在する距離に立つことによってさらに明確になるのは、いずれのペインティングも、ウユがこちらを見ていたということにこちらが気づいた瞬間であったり、こちらがウユを盗み見ていたという、視線の瞬間的な状況が描かれているということである。

会場にあったインスタレーションのフェンス越しに撮影されたペインティング(東京風紀委員会《Re:REAL-00007U》2023) 展覧会風景[撮影:@ssmj6543]

会場にあったインスタレーションのフェンス越しに撮影されたペインティング(東京風紀委員会《Re:REAL-00007U》2023) 展覧会風景[撮影:@ssmj6543]

会場にあったインスタレーションのフェンス越しに撮影されたペインティング(東京風紀委員会《Re:REAL-00008U》2023) 展覧会風景[撮影:@ssmj6543]

会場にあったインスタレーションのフェンス越しに撮影されたペインティング(東京風紀委員会《Re:REAL-00008U》2023) 展覧会風景[撮影:@ssmj6543]

こういったキャンバスに描かれたウユのなかで、明らかに瞬間的な視線が描かれていない作品があった。それは《Re:REAL-00006U》という作品であり、ウユが机に向かって作業に没頭している様子が描かれたものだ。その構図はYoutubeの楽曲をストリーミングし続ける動画「lofi hip hop radio - beats to relax/study to」のアニメーション、「lofi girl」を参照したものだ。「lofi girl」は2017年に『耳をすませば』を下敷きにファン・パブロ・マチャドによって描かれたもので、楽曲が配信され続けるように、ヘッドフォンをつけた彼女はひたすら勉学に勤しむというループアニメーションのなかに登場する。

ここで本展のウユに話を戻そう。本展の会場にもlofiが流れていたのだが、ウユが「lofi girl」の構図を取るとき、そこに他者の視線がどこに存在するかを考えることが可能になる。たとえば本作での他者の位置とは、日本語圏では少なくとも2015年頃から散見されるようになるような、タイムラプスでの録画や生配信といったもので他者による作業風景を見る視聴者であり、それを見返しうるウユ自身だ。

作業風景のスマートフォンでの動画記録というものは、「集中を阻害する存在としてのスマートフォン」を気軽に手に取ることができないようにするための方法であり、他者に自己を積極的に監視してもらい、律するための「勉強法」として一般的なものになっている★6。

ウユは「ダメよ。ゼッタイ。」と言いつつ、それが何に対してなのかは判然としないところがある。もちろん、時に手洗いレクチャーを行ない、マスクを着用したステッカーで現われたウユは、そういった社会的規律の順守を呼びかけるようでもある★7。しかし、時にそのステッカーが「落書き禁止を呼びかける看板」に貼られる★8といった状況にあるとき、ウユとは何者か。短く言ってみると、そこに何が犯罪かという判断はないのかもしれない。監視の監視、それが本展でのウユなのだろう。

本展は無料で観覧可能でした。

★1──2023年11月30日、渋谷区桜丘町に東急不動産が大規模複合施設「渋谷サクラステージ」を完成させる。桜丘町はいわゆる渋谷駅の裏側で、歩いていると駅のホームが至る角度から見えるにもかかわらず、JRをはじめとした駅への出入り口がほとんどないから、国道と線路で形取られた浮島のような場所だった。そこにJRの出口と直結する歩行者デッキが生まれることになる。ほとんどの窓にイラストレーションの大型出力シートが貼り付けられた巨大なビル群を見て、渋谷自体に興味はないが、桜丘町から渋谷駅が一気に身近になるのと同時に、人の流れも店も雰囲気も変わっていく予感がした。

★2──こちらのポストを参考にした(X[旧Twitter]:@hamuzou、2023.9.23)。

https://twitter.com/hamuzou/status/1705537257921548783

★3──FCのインスタグラム(Instagram:@fukicommittee)。

https://www.instagram.com/fukicommittee/

★4──「広報活動キャンペーンポスター一覧」(『公益財団法人 麻薬・覚せい剤乱用防止センター』)

https://dapc.or.jp/torikumi/62_poster.html

★5──オギリサマホ「街のあちこちで、にらまれる ……『にらむ目』ステッカーが我々に訴えかけるもの」(『散歩の達人』、2021.01.27)

https://san-tatsu.jp/articles/82742/

★6──「敵を最強の味方に!スマホで集中力爆伸び&映えもかなうタイムラプス勉強法」(『スタディサプリ 進路』、2020.11.27)

https://shingakunet.com/journal/exam/20201003000006/

★7──FCのインスタグラムより(Instagram:@fukicommittee、2020.4.13)。

https://www.instagram.com/p/B-6yp2ppt8G/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==

★8──FCのインスタグラムより(Instagram:@fukicommittee、2019.10.16)。

https://www.instagram.com/p/B3rjJX6jqpk/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==

FUKI COMMITTEE / 東京風紀委員会 個展「Re:Real」:https://nightoutgallery.com/fuki-committee-2nd-solo-show/

2023/09/24(日)(きりとりめでる)

ソー・ソウエン「Your Body is the Shoreline」

会期:2023/09/16~2023/10/14

√K Contemporary[東京都]

ここ最近、なんとか働きながら、わたしはソウルに断続的に滞在している。でもソウルといってもかなり森のほとり。最寄りのスーパーまでバスを乗り継いで20分くらいかかる(コンビニは徒歩20分)。鶏卵を買いたくて巨大なスーパーをウロウロしていたら、30個入りがあった。6個入りより断然お得。ただし、その卵ケースは下が再生紙、その上にプラスチックのカバーがふんわり掛かっていて、再生紙とプラスチックは30個の卵をサンドイッチしているだけで、両者を束ねる十文字に掛けてある結束テープが頼みの綱だった。買おうと持ち上げた途端、ぐにゃりと再生紙がたわみ、卵がケースからズルズルと落ちていきそうな気配を感じる。バスで帰るには荷が重いと、買うのをやめた。

展示風景[画像提供:√K Contemporary]

展示風景[画像提供:√K Contemporary]

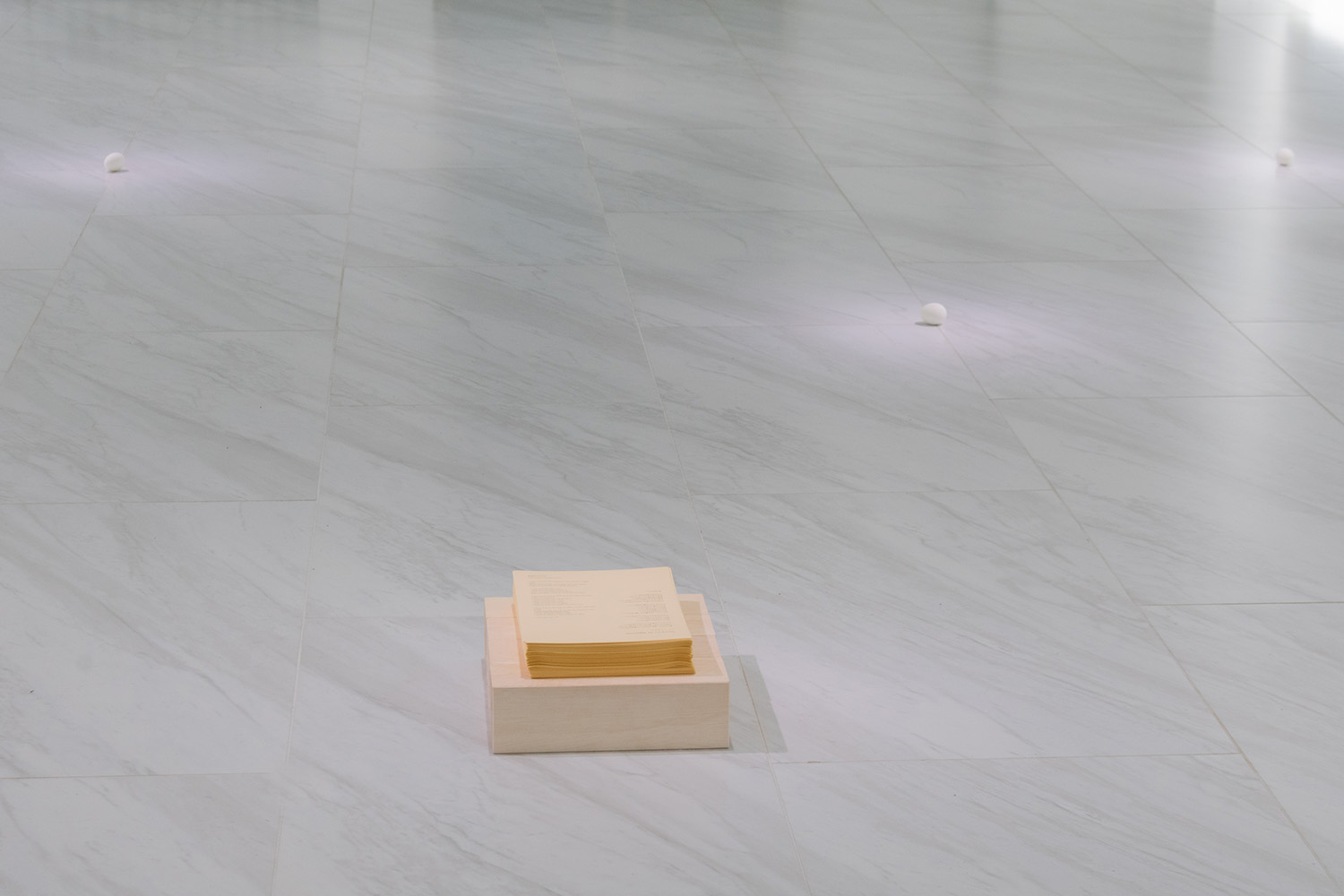

ソー・ソウエンの個展が東京の神楽坂にある「√K Contemporary」で開催された。間接照明の効いた広い空間に入ると、スポットライトを浴びた鶏卵が床に点在していた。卵はフロアのタイルの目地にうまく収まっていて不安定な様子はない。ものによってはお尻がひび割れていた。壁には二つのパフォーマンスのアーカイブ映像が掛かっている。

ひとつ目は屋外のポールの傍らに立つ人の映像だ。その人は上半身裸で、ポール(や木)と身体の間に卵を介在させている。卵が割れないように、愛しいものにこんな風に頬擦りできたらいいなというように。もう一方は女性のかかとと床の間に卵が挟まっている状態を撮影したもの。つま先立ちをしているのか、卵は案外割れない。とはいえ、スカートの裾から覗くかかとの様子からして、力加減をコントロールしているわけでもなさそうだった。程なく卵はピキっと音を立て、かかとはゆっくりと卵の殻を崩していき、黄身と白身をどろりと押しつぶしていく。

わたしは壁にもたれ掛かって映像をぼんやり見ていたが、足元を見ると、会場の壁際をぐるりと一周するように文字が書かれている。冒頭だけ抜粋しよう。

「《エグササイズ》 Eggsercise 傷つきやすい身体で生きていく理由が知りたい。くぼみやへこみ、柔らかいところ。どうしてこんな形をしているのか知りたい」。

展示風景[画像提供:√K Contemporary]

展示風景[画像提供:√K Contemporary]

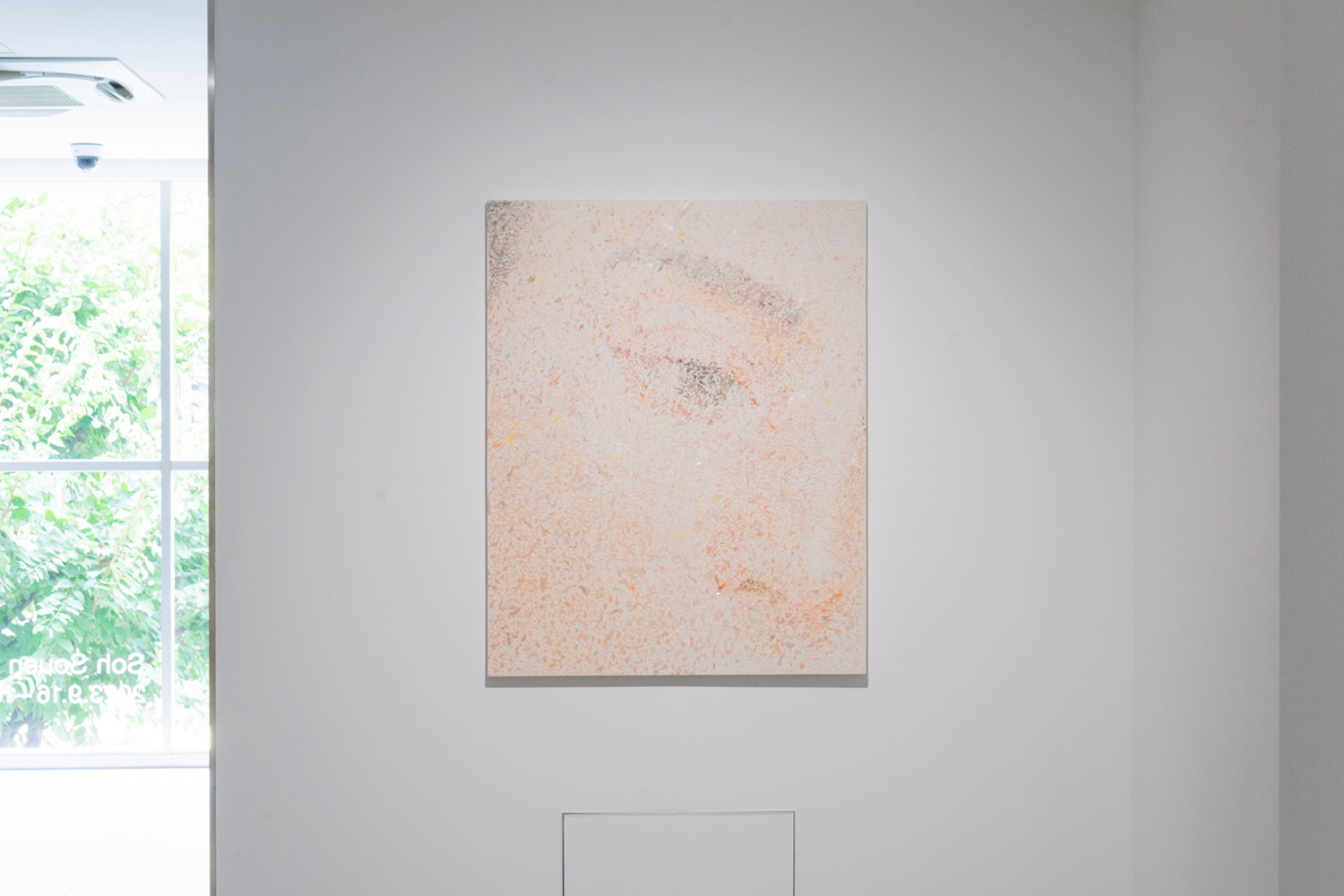

ソウエンは点描画で有名な作家だ。この卵をめぐる作品を見た後でペンティングを見ると、その1点ずつが、描かく対象を見つめた行為の軌跡に見えてくる。いくども、いくども、触れるように眼差したのだろうか。ひとしきり作品を見回ると、吸気と呼気が音声として会場に響いていることに気づく。ペインティングの掛かる壁の隅に設置されたスピーカーはソウエンの呼吸を伝えるものだ。点描画の反対側には「すいこむ はきだす」と鉛筆で書かれ続けたキャンバスがあった。無意識的な行為としての呼吸ではなく、何かがすいこまれ、はきだされているし、それを続けなくてはならないという、物質としての人間の静かな強迫観念がまとわりつく。「僕達は本当に怯えなくてもいいのでしょうか」と彫りつけ続ける福岡道雄と比べれば、次の瞬間には忘れてしまいそうだが幾度となく襲ってくるような。こうなってくると、先の点描画も、触れるように眼差すというより、その描かれた対象が確固たる個物として眼差されたというよりも、すべてを点で描くことが、すべての自然、あらゆる事物が等価であるという立場に基づいた描画に思える。

展示風景[画像提供:√K Contemporary]

展示風景[画像提供:√K Contemporary]

展覧会の順路は、このペインティングのフロアから地下へとエレベーターで向かう。真っ暗な会場に広がっているのは15個ほどのディスプレイに映し出された呼吸で上下するヘソの映像だった。ディスプレイごとにそれぞれの呼吸の音が流れているようだが、ディスプレイ同士の距離が近く、呼気の違いを辿ることができない。肌の色と質感、傷跡、脂肪の具合。区別可能なほどに異なる、個を直観させる身体的部位としてのヘソは、その一方で他者と十月十日つながった形跡でもある。哲学者のエマヌエーレ・コッチャが「生物と無生物の間にはいかなる対立もない。(中略)生はつねに無生物の再受肉であり、無機物の組み合わせであり、一つの惑星」★1だというときに、ヘソは過去のあらゆる生物の集合であり通過点であるゆえに、もっとも人体において個が表われる部位だろう。しかし、人はその生において平等ではない。

ソウエンはステートメントで「『わたしの身体はわたしのもの』という考えは(ジェンダー、階級などにおける)様々な闘争のもと確立されてきました」と、「わたし=身体」という前提が人類が獲得してきた革命の結果であると同時に、個人主義や大きな分断と隣接する契機となったことを記述する★2。呼気が主要なモチーフであることを加味し、例えばジャン=リュック・ナンシーもまたcovid-19がその生物(と無生物)の等価性に人類が立ち返る可能性を見出したが、それは叶わなかった★3ことが想起される。ソウエンの言葉は次のように続く。「本展が、上に述べた人類の革命の歴史に敬意を払いつつ、身体というわたしから近くて遠い場を探求する様々な実践を通して、生きることがもたらす傷やジレンマを眼差し、解きほぐしていく機会になることを願っています」。

ソー・ソウエン《Bellybutton and Breathing─お臍と呼吸》展示風景[画像提供:√K Contemporary]

ソー・ソウエン《Bellybutton and Breathing─お臍と呼吸》展示風景[画像提供:√K Contemporary]

なぜソウルで鶏卵はこんな傷つきやすい売られ方をしているのだろうか。聞くと、30個入りの卵は移動販売の名残らしい。わたしはどうしても30個入りの卵が買いたくて、今度はタクシーで帰ることにした(ソウルはタクシーがとても安い)。持ち上げた瞬間とてつもない緊張が走った。卵を食べるという人類の歴史は長い。紀元前約1万年前、狩猟採集民族であるクロマニョン人による壁画にはすでにタマゴが描かれ、彼らは放浪生活から定住生活へ移行するなかでメスの野鶏の家畜化を進めたし、紀元5世紀頃著された世界最古の料理書『料理大全』にはカスタードクリームのレシピが記載されている★4。ソウエンはなぜ卵に頬擦りすることにしたのか。それは、人類がもっとも手づから割ってきた命だからだろう。21日間温めたら孵化しただろう卵は命の象徴であると同時に、無生物でもある。人は人に対してどこまでも残酷になるにもかかわらず、かかとで割ってしまった卵へも時に罪悪感を抱くのであれば、この生物と無生物の等価性、曖昧さに立ち返ることは、あらゆる事物もまた自己と結びつくということに人が立ち返るひとつの方法になりうるのかもしれない。

ソウエンならこの30個の鶏卵をどうするのだろうと思った。会期中、ソウエンが会場と自身の体の間に卵を挟むパフォーマンスが行なわれた。その様子をもし見ていたら、ソウルのスーパーでのソウエンの振る舞い、すなわち、きわめてバナキュラーで個別具体的な卵とソウエンの付き合い方もまた想像できた気がする。

本展は無料で観覧可能でした。なお、まもなく京都で「FATHOM─塩田千春、金沢寿美、ソー・ソウエン」が開催されるそうです。

★1──エマヌエーレ・コッチャ『メタモルフォーゼの哲学』 (松葉類+宇佐美達朗訳、勁草書房、2022)p.11

★2──ステイトメントの全文はこちら。

https://root-k.jp/exhibitions/soh-souen-your-body-is-the-shoreline/

★3──きりとりめでる「湯田冴 個展『惑わせるもの When a meteorite crushed』」(artscape2023年01月15日号)を参照のこと。

https://artscape.jp/report/review/10182123_1735.html

★4──ダイアン・トゥープス『タマゴの歴史』(村上彩訳、原書房、2014)pp.41-47。

Soh Souen「Your Body is the Shoreline」:https://root-k.jp/exhibitions/soh-souen-your-body-is-the-shoreline/

2023/09/21(木)(きりとりめでる)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)