artscapeレビュー

2020年11月15日号のレビュー/プレビュー

ダムタイプ 新作パフォーマンス『2020』上映会

会期:2020/10/16~2020/10/18

ロームシアター京都 サウスホール[京都府]

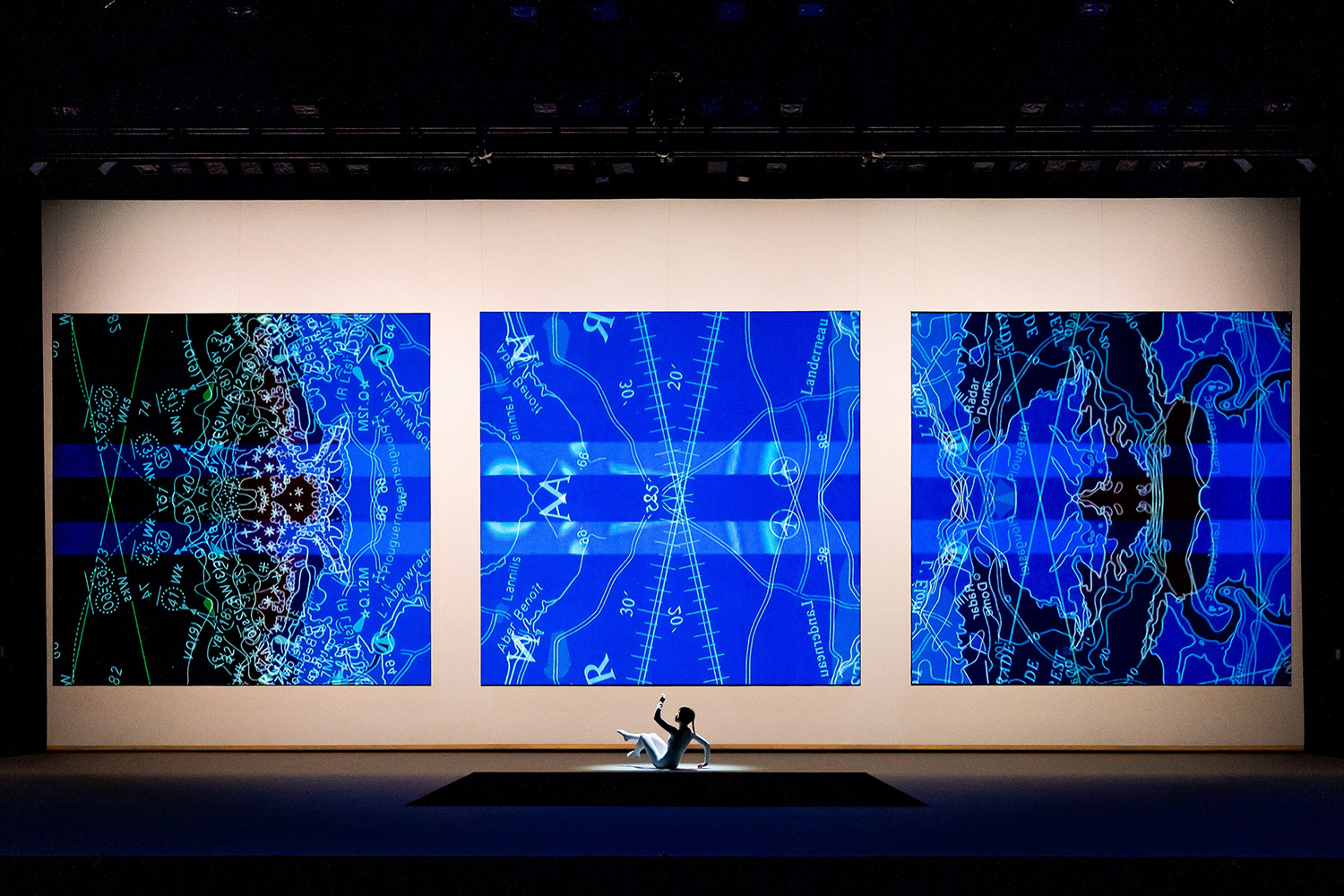

18年ぶりのダムタイプの新作として今年3月に上演予定されるも、コロナ禍で直前に中止となった『2020』。無観客で収録、編集した映像が、収録場所と同じホールで上映された。

冒頭、暗闇のなか、ライトが振り子のように左右に揺れ続ける。前作『Voyage』(2002)のシーンを直ちに想起させるこの導入は、18年の歳月の隔たりを埋めて前作との連続性やバトンタッチを示唆する仕掛けだ。舞台中央を円周状に進みながら静謐なダンスシークエンスを展開する女性パフォーマー。静謐な所作と次第に増幅する電子音、そして轟音のなかで波しぶき/吹雪のように乱舞する白い光の嵐。暴力性と美しさが拮抗に達したとき、その床面を飲み込むかのような巨大な皆既日食の影が落ち、正方形の深い「穴」が舞台中央に残される。この穿たれた「穴」の周囲で本作は展開する。

[撮影:井上嘉和]

男性中心主義からの脱却、「テクノロジーとの融合」に加えコロナ禍の予言的ですらある「まばたきによるコミュニケーション」のシーンを経由して、人間中心主義への決別と未知の生物との融合・変態へ。本作の構造はこのように要約できるだろう。匿名的で均質的なスーツを着た5人のパフォーマーが登場し、足を広げて座る、腕組みなど「男性的」なポーズとともに苛立ちを募らせていく。「穴」と呼応するような正方形のスクリーンで顔を遮断された彼らは、ひとり、またひとりとスクリーンの手前に現われ、スーツを穴の中へ脱ぎ捨てると、カラフルなワンピースやスカートがその下から姿を現わす。監視カメラのモノクロ映像をグリッド状に映していたスクリーンは、トランプ、プーチン、習金平のモザイク画像に変貌する。図式的だが、記号化された男性の抑圧性、攻撃性、匿名性から、女性と個人としての解放が提示される。

また、2019年3月に行なわれたワークインプログレス公演で披露された3つのシーンのうち、「まばたきによる会話」のみが最終的に採用された。水着姿の2人の女性パフォーマーが横たわり、顔のアップがスクリーンにライブ投影される。まばたきに合わせ、一音ずつ区切った録音音声が流れ、「さみしい」「いいわけ」「さようなら」など心情や挨拶などコミュニケーションに関わる単語が星座のように浮遊する。「これが、コミュニケーションのさいしん」というメタな台詞は、コロナ禍への予言とともに、機械による身体機能の拡張を示す。

[撮影:井上嘉和]

ラストシーンでは、電子音と映像の競演のなか、白い全身タイツに身を包んだパフォーマーが、仰向けの体勢でゆっくりと四肢をくねらし、性別、人間/軟体動物の境界すら超えた未知の生物の目覚めを目撃するかのようだ。彼女が背中から穴の中へダイブする幕切れは、『S/N』(1994)のそれを反復する。セクシュアリティ、人種、国籍、障害といった分類のラベルや境界とその暴力性、HIV+と国家による性の管理や統制について問う『S/N』において、「壁の上から向こう側へ落下」するパフォーマーたちの身体は、「銃殺/向こう側への命懸けの逃走や境界の越境」を体現し、絶望と希望が同居する両義性に満ちていた。一方、本作は、「人間(中心主義)への決別」という終末的トーンが漂う。

[撮影:井上嘉和]

このように、冒頭とラストでそれぞれ過去作の象徴的なシーンを「引用」した本作は、「洗練された音響や映像と身体パフォーマンスの融合」という既存の「ダムタイプ」像を良くも悪くも超え出て更新するものではなかった。ただ、ラストシーンに初参加の若い世代(アオイヤマダ)を起用した点には、「世代交代」「新陳代謝」の意図も読み取れる。本来は、大型フェスティバル「KYOTO STEAM─世界文化交流祭─2020」のプログラムの目玉として予定されていた本作。プロデューサー主導の流れではなく、メンバー自身の自発的な創作動機や更新となるかは、むしろ今後の展開にかかっている。

関連レビュー

ダムタイプ 新作ワークインプログレス 2019|高嶋慈:artscapeレビュー(2019年04月15日号)

2020/10/17(土)(高嶋慈)

あごうさとし『ペンテジレーア』

会期:2020/10/17~2020/10/26

THEATRE E9 KYOTO[京都府]

ギリシャ神話を翻案した19世紀初頭ドイツの戯曲という、時間・空間的に二重、三重の隔たりを持つテクストを、現代の日本で上演する意義や同時代性はどこにあるのか。本公演は(逆説的に)この問いを浮かび上がらせることになった。

19世紀初頭ドイツの劇作家ハインリヒ・フォン・クライストによる『ペンテジレーア』(1808)は、トロイア戦争を舞台に、ギリシャ軍の英雄アキレウスと女性だけの国家アマゾネスの女王ペンテジレーアの愛憎を描いた悲劇である。次代の女子を残すため、「強い男」を戦場に狩りに行くアマゾネス軍。そこでアキレウスと戦ったペンテジレーアは、彼に恋をしてしまう。敗北して捕虜となったペンテジレーアは部下に救出されるが、彼女を諦めきれないアキレウスは再び決闘を挑み、あえて負けて捕虜としてアマゾネスに連れて行かれることを企む。だが、愛憎と復讐の念を募らせたペンテジレーアは、犬とともに彼の心臓に噛みつき、自らも息絶えてしまう。

あごうさとしは、原作戯曲の忠実な上演ではなく、エッセンスを抽出し、ダンサーによる身体表現、世界観を表現した舞台美術に加え、声楽家や打楽器奏者も参加する音楽劇として上演した。開演前からすでに、舞台と客席を仕切る真っ赤な「幕/膜」が禍々しい雰囲気で立ち塞がっている。表面には赤い糸が絡み付き、血管のように垂れ下がり、本作のキーワードが日本語とドイツ語で書き殴ったように糸で綴られている(実際に書かれていた単語は「接吻と噛み付く」「Küsse & Bisse」、「薔薇祭り」「Rosenfest」だが、判読しにくい糸の絡まり合いは、直感的に「KISS」「SEX」という単語にも見えた)。上演中も舞台/客席を遮断し続けるこの半透明の幕は、感染症対策の必要措置であるとともに、「時空間の隔たり」の物理的示唆、字幕を投影するスクリーン、「その奥で行なわれる秘儀を隠す/見る欲望を喚起する」両義的装置、さらに「子宮の膜」を想起させ、何重もの機能を果たす。

[撮影:金サジ]

このように、舞台美術は「性と生殖」がコアにあることを示唆しているのだが、上演自体は、(本作ドラマトゥルクである仲正昌樹による新訳も刊行して)現代にこの戯曲を特に選んで上演する意図や批評性の所在が曖昧に感じられた。アキレウスの死体にとりすがったペンテジレーアが「(心臓に噛みついたのは)接吻だと思ったのに」「食べてしまいたいくらい愛している」と嗚咽するラストシーンは、「恋に狂った哀れな女」「愛するがゆえの狂気的な独占欲」という範疇を出ず、陳腐である。

だが、『ペンテジレーア』という戯曲には、例えば以下のようなラディカルな読み替えの契機が潜在しているのではないか。すなわち、「女性のみで構成され、女系と女子継承によって維持される国家アマゾネスは、家父長制国家のネガであり、政治権力だけでなく、性と生殖の主体的権利を『女性』が掌握・管理すること」に対する根源的な脅威と、(ペンテジレーアの「死」が暗示する)その「失敗」が書き込まれているのである。アマゾネスの構成員は「戦士」であり、「より強い戦士を次代に残すために、戦場で頑健な武運に優れた男を狩る」という設定も、「戦場で略奪した戦利品=女」の裏返しに加え、「より良い子孫を残すために生殖相手を選別する」システムを示す。そこで男性は、(女性の)性と生殖の権利を一方的に管理する家父長制の支配者から、「産む道具」ならぬ「種馬」的存在へと転落させられる。また、「女児のみ育て、男児は殺す」という風習も、女性の社会的抹殺のメタファー、あるいは今なお残る「男児選好」の裏返しである(国連人口基金の「世界人口白書」2020年版では「有害な慣習」として指摘されている)。さらに、(恋愛ではなく)国家的な人口管理に則って「生殖相手を調達」するシステムは、アマゾネスが「一夫一妻制」ではないことを示す。つまり、性別二元論に則った、一方の性別の「性と生殖の権利の支配」と奴隷的隷属のシステムをめぐる、家父長制VSアンチ家父長制のドラマが『ペンテジレーア』の本質なのだ。

加えて、アマゾネスが「軍事国家」で「辺境の地」にあることに着目すれば、ギリシャ神話をクライストが翻案した時代的要請も指摘できる。フランス革命やナポレオンによるヨーロッパ各国への侵攻は、封建的身分秩序の崩壊、国家意識の形成、貴族・傭兵中心の軍隊から近代的軍事国家への移行をもたらす。また、(アマゾネスの戦争の目的は直接的な領土獲得ではないが)「国家維持のため、つねに外部から人的・物的資源の供給を必要とする」点では植民地主義と同質である。つまり、「女性だけの国家構成員による生殖と軍事のコントロール、一夫一妻制の否定、辺境に位置する周縁性」というアマゾネスの設定は、近代的家父長制、男性中心主義、一夫一妻制、性別役割分担(男性=兵士・生産労働、女性=生殖=次代の兵士・労働者の再生産)、ヨーロッパ中心主義的な帝国主義という近代国家のシステムを、全て裏返しにしたネガなのである。この反転の操作によって、「構造の奇妙さと偏重」が可視化される。

そこで、ペンテジレーアの「死」及び「アマゾネス国家の解体」について、アンチ家父長制の企ての「失敗」ととるか、それとも「国家による生殖管理システム」それ自体の歪さを見つめ、その破綻の暗示と再考の契機を見出すのか。どう今日的視座で捉え直すかが、現代における上演=再解釈の肝になるはずだ。ここに至って、本作の紗幕=ベールは、問題とすべき事象を文字通り「向こう側(愛と暴力の渦巻く神話的世界)」へと隔て、曖昧に覆い隠してしまう。だが必要なのは、問題の根源へのクリアな照準である。

[撮影:金サジ]

最後に、本公演の特徴である「日本語とドイツ語による2言語での上演」についても触れたい。ペンテジレーア役にはドイツ人女優が起用され、台詞は「ドイツ語+字幕」「日本語のみ」「ドイツ語と日本語の併用」が混在していた。だが、「女王としての使命/恋するひとりの女」という内面的分裂の表現に留まっていた点が惜しまれる。むしろ、(理解できない)異言語と他者性、異なる(国家)システムの衝突を音声的に増幅させる仕掛けとして多言語を用いたほうが効果的ではないか。

ギリシャ悲劇をベースに、「規範化・制度化された性と生殖のシステム」への鋭い異議申し立てを行なった作品として、昨年上演された市原佐都子(Q)『バッコスの信女―ホルスタインの雌』が想起される。家父長制とジェンダーと国家をめぐる挑発的なテクストとして『ペンテジレーア』を読み直すこと。いま切実に要請されているのは、そうした上演である。

[撮影:金サジ]

関連レビュー

あいちトリエンナーレ2019 情の時代|市原佐都子(Q)『バッコスの信女―ホルスタインの雌』|高嶋慈:artscapeレビュー(2019年11月15日号)

2020/10/17(土)(高嶋慈)

Under 35 Architects exhibition 2020 35歳以下の若手建築家による建築の展覧会

会期:2020/10/16~2020/10/26

毎年恒例のU-35シンポジウムへの出演が急きょ可能になった。コロナ下のため、ほとんどがオンラインに移行していたために、これだけ大勢の人の前に登壇するのは久しぶりである。

以下、7組の展示を見ていく。昨年のゴールドメダル賞を受賞し、シード枠で参加した秋吉浩気は、昨年の《まれびとの家》からの新しい展開をロジカルに紹介する大型インスタレーションだった。今年のグッドデザイン賞でも金賞(最後は大賞を争ったので、実質的には2位)を獲得したが、デジタル加工技術を活用した起業家的な活動はさらに注目されるだろう。海外では大学レベルで実験している方向性だが、日本では民間の個人が挑戦している。

秋吉浩気《学ぶ、学び舎》

松井さやかは、谷戸の特殊敷地において、どう家を構えるか。1-1 Architects(神谷勇机+石川翔一)は、かつて貧者のための建築を唱えたハッサン・ファトヒーの実践を想起させる案で、ハイパーインフレのため建材のレンガが貨幣として扱われる「慣習」に基づくアフリカの計画など。ツバメ・アーキテクツ(山道拓人+千葉元生+西川日満里)は、線路の地下化に伴い、新しい下北沢らしさを開発するプロジェクト《BONUS TRACK(ボーナストラック)》である。後で現地を見学したが、現代の集落のような風景が展開していた。

松井さやか《digging》

神谷勇机+石川翔一《HC3 -Harare Child Care Center-》

ツバメ・アーキテクツ(山道拓人+千葉元生+西川日満里)《下北沢線路街 BONUS TRACK》

studio velocityの事務所出身の葛島隆之は、「田舎」の条件を読み解き、固有の建築化をする試み。今年、《daita2019》の自邸によって日本建築設計学会賞大賞と吉岡賞を共に受賞した山田紗子は、文化人類学的なさまざまなもうひとつの知から、異なる世界観の空間をつかみだす。そして和田徹は、スイスと日本の文化圏を往復しながら、「建築」を拡げていく。

葛島隆之《A house》

山田紗子《vernacular》

和田徹《Architects 3.0 - beyond the borders》

今年は、いつも以上にバリエーションのある内容だった。7組の出展者の作品からは、多様・複雑の組み合わせ、田舎、土着、慣習、野生、アフリカ、言語など、重なるキーワードがいくつか挙げられるだろう。藤本壮介、平田晃久らの上の世代の建築家・建築史家との討議の末、山田紗子とツバメ・アーキテクツに絞られ、最後は審査員長である谷尻誠が、新しい言葉を探す建築を提示した前者を今年のゴールドメダル賞に決定した。なお、翌週の伊東豊雄を招いたシンポジウムでは、後者に伊東賞が贈られることになった。

公式サイト:https://u35.aaf.ac/

2020/10/17(土)(五十嵐太郎)

京都大学総合博物館

京都大学総合博物館[京都府]

現在、コロナ下のため、時間帯ごとに入場者の人数制限をしており、事前にウェブから予約しないといけないのだが、初めて《京都大学総合博物館》(2000)を訪問した。キャンパスの敷地内から入るのではなく、直接道路からアクセスするようになっている。さすがに、自然科学から歴史・考古学まで、幅広いコレクションが揃い、建築もデカい。

京都大学施設部、京都大学宗本研究室、山下設計、新日本設備計画《京都大学総合博物館》(2000)

《京都大学総合博物館》のエントランス

同館の歴史をひもとくと、1914年に京都大学は人文系の資料を扱う文学部陳列館を完成させた後、増改築を繰り返し、1959年に文学部博物館と改称した。1986年に博物館の新館(現在の文化史系展示場)が誕生し、自然史資料(平成の新館)や工学系の実験器具なども加え、2001年に総合博物館がオープンした。開館当時の瀬戸口烈司によれば、日本ではトータルメディアが手がけた《国立民族学博物館》(1977)が展示デザインを大きく変えたが、そうした状況を意識しながら、大学と展示の専門業者が「連携プレー」を行なったという。もっとも、東京大学の《インターメディアテク》において西野嘉章が進めたアート的かつ前衛的な展示手法に比べると、オーソドックスである。

さて、自然史展示室の目玉は、吹き抜けの「ランビルの森」だろう。高さを生かして、熱帯雨林の生態多様性を調査するためにつくられた高い樹木をつなぐ空中回廊を再現している。カキ(柿)の展示に記されていた次の言葉も、現在の社会状況に対するメッセージとしても読むことができ、印象に残った。「進化とは......その場その時に都合のよいものが生き残っていく、方向性のない、行き当たりばったりの過程である」。なるほど、多様性を否定し、全員右にならえで一律化することが「進化」ではない。そもそも変わらない大事なこともある。

自然史展示室内の一角に広がる「ランビルの森」

「ランビルの森」内の巨木と空中回廊

2階の技術史の展示は、貴重な実験器具が並び、それはよかったのだが、展示什器のデザインが凝りすぎていたため(器具と同じ輪郭でフレームを制作)、かえって肝心のモノが見えにくい。文化史のエリアも、吹き抜けの大空間があり、石棺などが設置されていたが、もっと大型の展示が可能だろう。

技術史エリアの展示風景

文化史エリアに展示されていた石棺

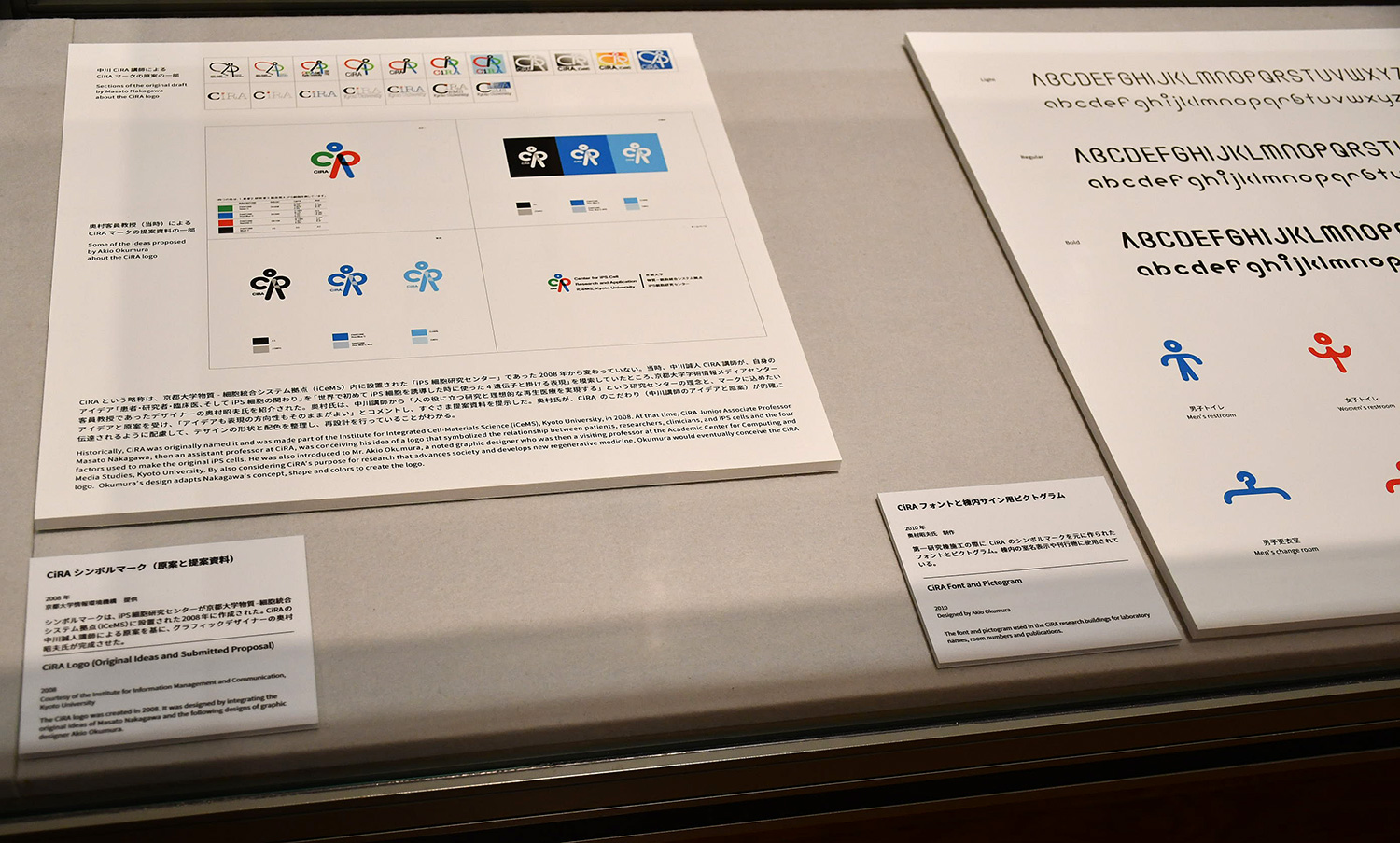

そして特別展「iPS細胞、軌跡(キセキ)と未来(ミライ)」は、iPS細胞研究所の10周年を記念し、その活動を紹介するものだった。個人的に感心したのは、研究室の部屋のプレートやノートなどに、ちゃんとデザイナーを入れていたこと。なお、コロナ下のため、博物館の全体において、タッチパネルなどの触れる展示には制限がかかっていた。

特別展「iPS細胞、軌跡(キセキ)と未来(ミライ)」展示風景

京都大学総合博物館2020年度特別展「京都大学iPS細胞研究所(CiRA)設立10周年記念展示「iPS細胞、軌跡(キセキ)と未来(ミライ)」

会期:2020年9月5日(土)~2020年11月8日(日)

公式サイト:http://www.museum.kyoto-u.ac.jp/special/0076-html/

2020/10/18(日)(五十嵐太郎)

池田忍編『問いかけるアイヌ・アート』

発行所:岩波書店

発行日:2020/09/16

マンガ『ゴールデンカムイ』のヒットや国立アイヌ民族博物館のオープンによって関心の高まるアイヌ文化や造形表現について、現代の作家、研究者、学芸員らが多角的に紹介・検証する書籍。本書で「アイヌ・アート」として取り上げられる作家は、「木彫り熊」を生涯彫り続けた木彫家の藤戸竹喜、アイヌ文様の木彫りの伝統技法を用いた具象彫刻を手掛ける貝澤徹、材木の質感やノミ跡を残した抽象木彫作品で知られる砂澤ビッキ、アイヌ文様刺繍家のチカップ美恵子、CGイラストで動植物やアイヌ文様を描き、ポストカードやカレンダー、アイヌ語の単語カルタなどを制作する小笠原小夜の5名である。世代、表現媒体や技法は多様で、「アイヌ文化」「アイヌ性」に対する意識や距離感もそれぞれ異なる。

本書が含む「問いかけ」もまた、極めて多岐にわたる。すなわち、「伝統」「文化の固有性・真正性」への疑義、「伝統」の固定化と「商品・観光・消費」「経済的基盤」とのジレンマ、近代ナショナリズムと「民族」の純粋性や原理主義、「二次創作」がはらむ他者による「文化の盗用」、「手芸=女性の家庭内での手仕事」として美術の制度・ジェンダー双方における二重の周縁化、文化の継承やコミュニティの活性化とミュージアムの役割、メディアにおけるマイノリティ表象の功罪である。例えば、本書では、現代日本において「伝統的なアイヌの造形」「典型的なアイヌイメージ」と見なされる「木彫り熊」や、正装したアイヌ男女一対を彫った「ニポポ人形」の「起源」には近代化を契機とする諸説があり、両者とも1960~70年代の北海道観光ブームのなかで大量生産され、他者化されたイメージとして定着したことが指摘される。また、視覚文化論・ジェンダー論研究者の山崎明子は、戦後、日本人女性デザイナーによるアイヌ文様のドレスやインテリア、和服、洋服のデザインの事例を紹介し、マジョリティによる「文化の盗用」の問題の一方、民族的手仕事への関心が生き延びる契機にもなった両面性を述べる。

だが、本書の投げかける「問い」の最重要点でありつつも、曖昧にぼかされて踏み込んだ議論が回避されているのが、「アイヌ・アートとは何か」という定義(とその困難さや不可能性)であり、命名の主体と権力をめぐる問いである。「序」冒頭で早々に「本書は(…)典型的な美の提示や定義を意図していない」(1頁)と宣言され、「アイヌ・アート」という用語は「果たして術語として安定するのかとの疑念」(118頁)、「説得力ある定義を示すことはかなり難しく」(120頁)と述べられ、ごく簡単な定義として「アイヌ民族の創造の歴史を踏まえたうえで、それを継承しつつ、現在の社会に自己の表現を提示し、新たな世界を切り拓く造形表現」(233頁)と述べられるに留まる。ここに抜け落ちているのは、「アイヌ・アート」の定義とその困難さをめぐる議論である。なぜ困難なのか。まず横たわるのは、「アイヌ」とは誰を指すのかという問いである。血縁、名前、容姿、出身地といった多様な要素のどれをどこまで満たし、何世代前まで遡れるなら「正統なアイヌ」なのか。「和人の血」はどこまで許容されるのか。こうした「問い」は、純血主義や民族原理主義の罠に陥ってしまう。また、北海道内/東北地方北部/樺太/千島といったルーツの地理的差異や、現在の国境線の「越境」をどう考えるのか。さらに「認定」するのは誰なのか。誰が誰に「証明」するのか。また、吉原秀喜(元・平取町立二風谷アイヌ文化博物館学芸員)が述べるように、 ひとりの人間が複数の民族的アイデンティティをもつ場合もある。アイヌとしての自認や民族的帰属意識の有無、濃淡、単数/複数性について、個人の自己決定権ではなく、他者による一方的な線引きや規定を行なうことは、歴史的抑圧の再生産という暴力的な事態に他ならない。こうした「定義」とその不可能性をめぐる議論に向き合い、その過程で浮上する問いを考えることにこそ、意義があるのではないか。

また、定義のもうひとつの困難は、「アート」という(便利な)用語ゆえにはらむ、表現媒体や技法、受容形態の多様性と拡張可能性である。本書で紹介される5名の作家だけを見ても、伝統技法を用いた木彫りや刺繍といった工芸性の強いものから、「現代美術」の文脈に位置付けられる抽象彫刻、商品化・大量複製可能なイラストなど多岐にわたる。そうした多様な制作物を受け入れ可能な概念として暫定的に措定した先に、「現代美術」「工芸」「イラスト」といった既存の制度とヒエラルキーを問い直す契機となりうるのか。

一方、本書の「アイヌ・アート」は造形表現に特化しており、アイヌ文化にとって重要な歌唱や舞踊のアーティストは抜け落ちている。また、アボリジニにルーツを持つ作家がディレクターを務め、世界各地の先住民族にルーツを持つ作家が参加する「シドニー・ビエンナーレ2020」のように、鋭い社会批判性のある現代美術作品も含まれていない。

最後に、本書におけるアイヌ語の表記の不統一が内包する問いについて指摘したい。凡ミスやささいな瑕疵ではなく、本質的な問題に関わるからである。本書内では、樹皮を材料にして織る布やその布でつくった着物の名称について、「アットゥㇱ」/「アットゥシ」「アッツシ」が混在している。「トゥ」および小文字の「ㇱ」表記の前者はアイヌにルーツを持つ作家2名とアイヌ文化専門の元学芸員が用い、「ツ」および大文字の「シ」表記の後者はアイヌ文化専門ではない和人研究者2名が用いている。より発音に近いローマ字表記では「attus」なので、原音に近い正しいカナ表記は前者の「アットゥㇱ」である。本書執筆陣のひとりでアイヌ語研究者の中川裕は、監修した『ゴールデンカムイ』の主要女性キャラクター「アシㇼパ(Asirpa)」の表記について、「r」の後に母音がないことを示す小文字の「ㇼ」は、アイヌ語と日本語が異なる言語であることを端的に示す表現であると重要視している。この「表記のズレ」は、図らずも、文化の「他者性」への配慮や、(とりわけ文字を持たない)他文化の歪曲や領有化という問題を露呈している。

2020/10/20(火)(高嶋慈)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)