artscapeレビュー

2022年09月01日号のレビュー/プレビュー

中桐聡美、山田真実「測鉛をおろす」

会期:2022/07/30~2022/08/28

京都市立芸術大学ギャラリー@KCUA[京都府]

中桐聡美と山田真実による二人展。展覧会名にある「測鉛」とは、海の深さを測るための装置で、目盛や紐を施した綱の先につけて下ろす鉛製の重りのことだ。海へずんずん入っていく鉛によって、その深さを観察者に知らせる。本展において、その鉛は、木版画やシルクスクリーンにおけるインクが紙に押し付けられ、孔という境界を通り抜けて形を生むこと、境界を超えて相互の関係性を測り合うことと重ね合わされている。さらには、二人の取り組みもまた互いの測鉛のようだ。

瀬戸内海でシルクスクリーンの写真にカッターナイフでドローイングを重ねる中桐と、琵琶湖で凹凸版をベースに木版画に取り組む山田。アール・ヌーヴォーに由来を持ち現在も世界中で使われているガラスブロックの窓から覗き込んで見える海の風景写真を窓ごとに刷って見せる中桐と、主に江戸時代に使用され蒸気船の就航とともに姿を消した、琵琶湖の浅さに特化した形を持つ丸子船を彫り刷る山田。技法の違いがどのように対象との関係の結び方を変えるのか、あるいは各々の関心がいかに技法を選び取らせたか、使わせるかといった視点が鑑賞者に与えられる。とはいうものの、両者の作品やリサーチの軌跡が展覧会会場の中でパッキリと分けられているわけではない。それらの混在によって、鑑賞者は事後的にこの対比の強さに気付くことになるだろう。そして鑑賞者は思うのではないだろうか。二人は互いをどう思っているのだろうかと。

特にその相互的な距離感が展覧会で明示されることはないが、Instagramで二人は「景色」と「部屋」をテーマに展覧会に関連する写真を投稿している。それぞれの拠点から撮影された物々は視覚的に呼応し合い、連続性が見えてくる。二人は別にコレクティブというわけでもなさそうだが、会期終了後、二人はどうしていくのだろうか。Instagramが今後も更新されるのかどうかをそっと見守りたい。

展覧会は無料で鑑賞可能でした。

中桐聡美《ガラス窓》(2022)シルクスクリーン/水性インク、かきた紙

中桐聡美《ガラス窓》(2022)シルクスクリーン/水性インク、かきた紙

[Photo by Takeru Koroda, courtesy of Kyoto City University of Arts/撮影:来田猛、提供:京都市立芸術大学]

天井:山田真実《丸子船(イ)フナツクリ》(2022)水性木版/墨、和紙

天井:山田真実《丸子船(イ)フナツクリ》(2022)水性木版/墨、和紙

床:山田真実《湖面に帆をはる》(2022)水性木版/墨、和紙、琵琶湖の石(海津、塩津、菅浦)

[Photo by Takeru Koroda, courtesy of Kyoto City University of Arts/撮影:来田猛、提供:京都市立芸術大学]

公式サイト:https://gallery.kcua.ac.jp/archives/2022/8724/

「測鉛をおろす」Instagram:https://www.instagram.com/sokuenwo/

2022/07/31(日)(きりとりめでる)

岡本秀「居かた、見ため」

会期:2022/07/15~2022/08/07

岡本秀の個展のプレスリリースには「各会場で展示される絵画作品には、一貫したテーマやコンセプトがあるわけではない」と書かれているが、展覧会タイトル「居かた、見ため」は明快に作品の見方、その入口を提案してくれる。描かれた作品も人物も、ひとりずつ、1点ずつタッチも違えばパースも違う。人物の場合であれば、どの人物が作品のなかで重要そうに見えるかという佇まいを増幅させる。竹内栖鳳がひとつの作品で複数の流派を合わせた鵺派のように、明快な派閥間闘争がタッチの違いで引き起こされるわけではないが、《くくるく療法》の中央に鎮座する西郷隆盛の肖像画ごとくずっしりと構えた登場人物を見ていると、どのような偉人の肖像画が多く残されてきたかということが、画面の中にいる複数の登場人物の存在感の大小と比例するかのようだ。額縁に押し込まれるように描かれた家事を行なう女性の後ろ姿、必死に綱を放すまいとする女性の手元。このように、展覧会中のいくつかの作品は、中心をつくることで周縁を浮かび上がらせ、人々の佇まいに目が行く。私たちはいままで何を見逃してきたのかと問いかけられる。その一方で、本展で繰り返し登場するモチーフ「✗」とはなにか。それはときには川のせせらぎを、山風を、波を、草を表わす。鳥の群れにも見えるし、何とも識別できないときもある。この「✗」は時代や文化圏を超えられるか。では、額の縁に描かれた女性はどうか。この二つの軸が交差することによって、「見た目」の認識が時のなかでどう変化していくのかという射程を持つ展覧会だったと言えるだろう。

なお、観覧は2会場とも無料でした。

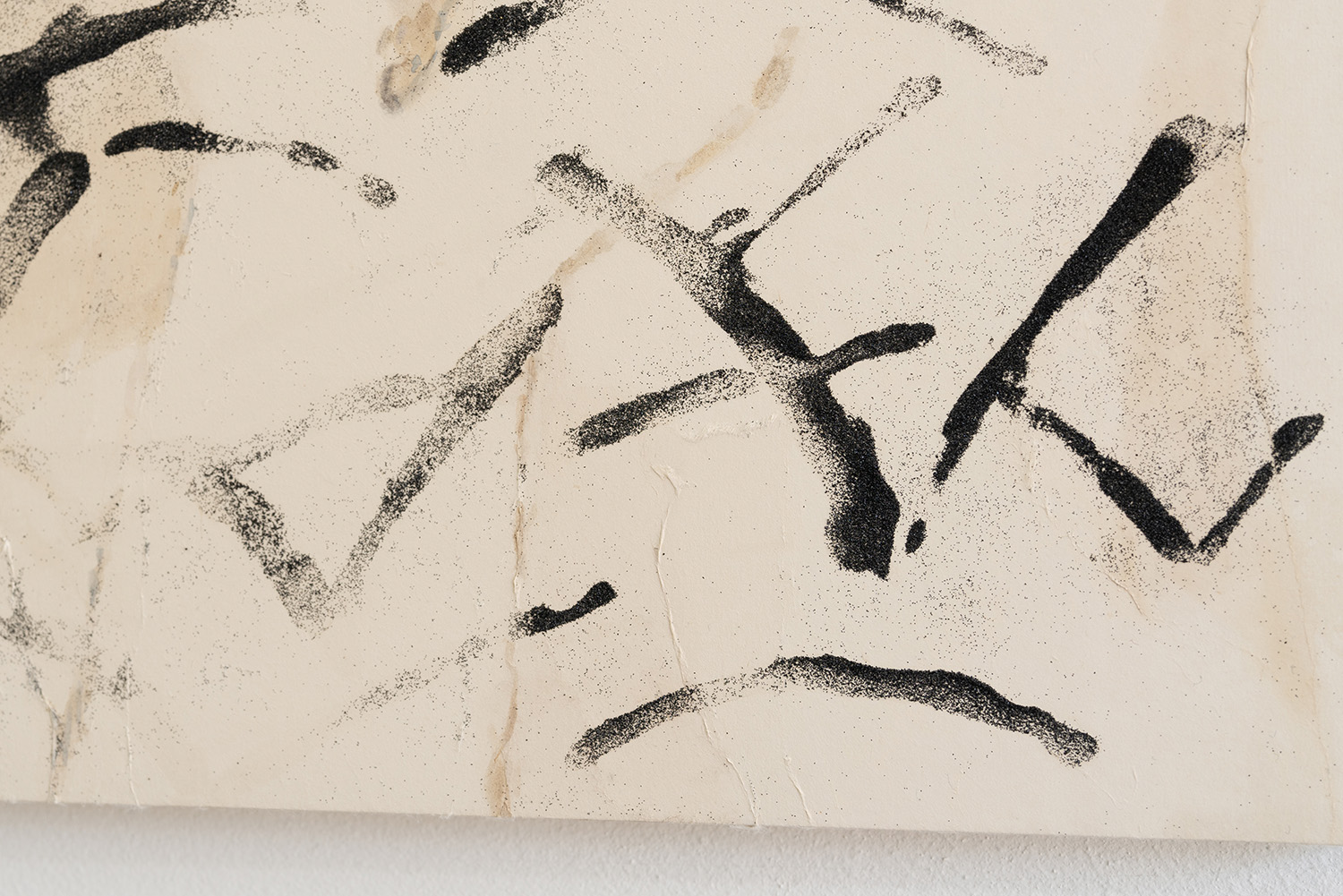

岡本秀《くくるく療法》(2021-22)

岡本秀《くくるく療法》(2021-22)

64.0x88.0×2.0cm, 名塩雁皮紙、岩絵具、植物染料、墨、膠

©︎Shu Okamoto, Photo by Akane Shirai, Courtesy of FINCH ARTS

岡本秀《サザエ》(2022/部分)

岡本秀《サザエ》(2022/部分)

47.0x74.3×2.0cm, 名塩雁皮紙、岩絵具、植物染料、墨、膠

©︎Shu Okamoto, Photo by Akane Shirai, Courtesy of FINCH ARTS

岡本秀《藪》(2022/部分)

岡本秀《藪》(2022/部分)

36.4x25.7×2.0cm, 名塩雁皮紙、岩絵具、植物染料、墨、膠

©︎Shu Okamoto, Photo by Akane Shirai, Courtesy of FINCH ARTS

公式サイト:https://www.finch.link/post/okamoto

2022/07/31(日)(きりとりめでる)

国際芸術祭「あいち2022」 常滑市エリアとその後の岡崎

会期:2022/07/30~2022/10/10

今回の難関は、常滑市エリアかもしれない。一宮市エリアのようには自動車を使えない複雑な小径が続き、有松地区とは違い、地形の変化が激しく、登り降りが多い。夏だと猛暑のなかを歩くしかないから、秋に行くチャンスがある人は後まわしにすることを勧めたい。旧丸利陶管や廻船問屋 瀧田家など、焼き物の街並みをめぐる経験は楽しいが、迷いやすいので、もともと設定されていたやきもの散歩道の看板に加えられたあいち2022のサインが重要な道しるべになるだろう。

デルシー・モレロス《祈り、地平線、常滑》(2022) 旧丸利陶管での展示風景

常滑市のサイン

筆者はあまりの暑さにギブアップし、作品をひとつだけ飛ばして、冷房が効いているINAXライブミュージアムに涼みにいった。ここにもあいち2022の作品は展示されているが、充実した常設コレクションのほか、日本で「タイル」の名称に統一することが決まった百周年にあわせた「日本のタイル100年──美と用のあゆみ」を開催している。実はINAXライブミュージアムだけで半日は過ごせる内容をもつので、あいち2022の展示だけで帰るにはもったいない。全体としてあいち2022は、2日間だと、全エリアをまわるのは難しいだろう。作品を制覇するには、2日半から3日は欲しいところである。

「日本のタイル100年──美と用のあゆみ」展の展示風景

さて、この日、筆者はあいちトリエンナーレ2013の会場になった岡崎市にも足を運び、桜城橋などの河川空間、強烈なインテリアをもつ喫茶レストラン「丘」、エウレカによる《Dragon Court Village》(2013)、studio velocityの《山王のオフィス》(2018)などを再訪し、いろいろな動きが起きていることを確認した。また岡崎市の非公式キャラクター、オカザえもんの人気も続く。新しい建築としては、まず英語、中国語の教育を行なう保育園、《クローバーハウス》(2016)を見学した。これは世界的に活躍する北京の建築事務所、MAD Architectsとしては、最小のプロジェクトだろう。室内に家屋のフレームを残しつつ、それを白い皮膜で包み、中間領域をつくる。手前は田んぼが広がり、この建築にとってまわりの風景も重要である。また地元の建築家、西口賢による《大地の家》(2018)にも立ち寄った。巨石群と樹のある半屋外は、一見アジアのリゾート風だが、しっかりと「建築」になっている。そして内部も、素材や光を絶妙にコントロールしており、知られざる名作だった。地方都市の岡崎における驚くべき豊かな建築シーンに唸らされた。

喫茶「丘」

《山王のオフィス》屋上

《クローバーハウス》

《大地の家》

「国際芸術祭あいち2022 STILL ALIVE 今、を生き抜くアートのちから」公式サイト: https://aichitriennale.jp/

2022/08/01(月)(五十嵐太郎)

越後妻有 大地の芸術祭 2022

会期:2022/04/29~2022/11/13

昨年の開催予定がコロナ禍で1年延期となり、4年ぶりの開催。今回は、松代地区の古民家を改造したBankART妻有「桐山の家」での合宿(4泊5日)が目的なので、見学は最初の2日間のみ。しかも越後妻有初体験の参加者も多いので代表的な旧作も見て回らなければならず、おまけに初日は雨にたたられたため、思ったほど新作を見ることができなかった。

まず初日は、ほくほく線まつだい駅に集合。午前中は晴れていたので山に点在する作品を見て回る。田中信太郎《○△□の塔と赤とんぼ》(2000)、マダン・ラル《平和の庭》(2000)、白井美穂《西洋料理店山猫軒》(2000)など初回からあるなじみの作品は、いま見るとどこかファーレ立川の彫刻群を思わせ、森のなかのパブリックアートといった様相だ。その後に展開されていく廃屋を利用したインスタレーションや、地域資源を生かして住人と協働するコラボレーションなど、越後妻有特有の作品の変遷を考えると隔世の感がある。

新作では、イリヤ&エミリア・カバコフの《手をたずさえる塔》(2021)が存在感を示している。メンデルゾーンによるアインシュタイン塔を思わせるモニュメンタルな建築で、カバコフの野外作品としては《棚田》(2000)、《人生のアーチ》(2015)に続く3点目となる。完成したのは昨年だが、「人々がお互いの違いや問題、関心について平和的に話し合うのを促すためにつくられた」(鴻野わか菜)というから、今年のロシアによるウクライナ侵攻を予言していたかのようだ。ちなみにカバコフは旧ソ連(現ウクライナ)生まれのユダヤ系アーティスト。塔の内部には展示室があり、カバコフがデザインした《手をたずさえる船》の模型が置かれている。この船のプロジェクトは現在進行中で、その帆は世界中の子供の絵をモザイクのように組み合わせてつくるそうだ。また、塔のてっぺんに据えられたアンテナみたいな彫刻は、日没後に点灯し、世界や地域の状況を反映して光の色が変わるという。

イリヤ&エミリア・カバコフの《手をたずさえる塔》[筆者撮影]

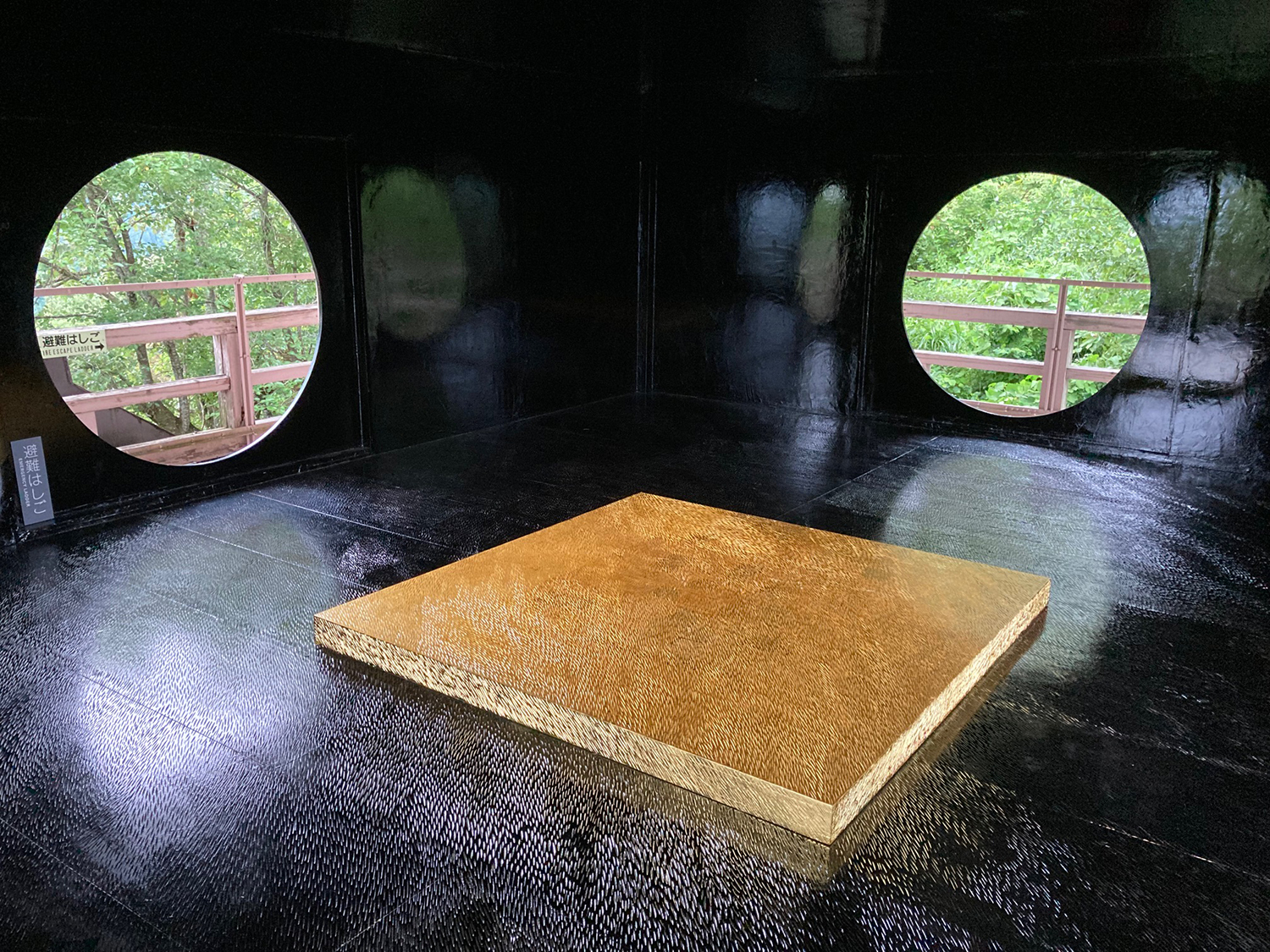

いったん山を降りて、MVRDV設計のまつだい雪国農耕文化村センター「農舞台」で昼食をとり、再び山のてっぺんの松代城へ。小振りながらも3階建ての城内には、1階の空間をモノクロームの格子状にしたエステル・ストッカーの《憧れの眺望》(2021)、2階に絢爛豪華な金の茶室を設けた豊福亮の《樂聚第》(2021)、3階の床や壁を彫刻刀で彫り尽くした鞍掛純一+日本大学芸術学部彫刻コース有志による《脱皮する時》(2021)と、フロアごとに異なるインスタレーションが試みられている。

鞍掛純一+日本大学芸術学部彫刻コース有志《脱皮する時》[筆者撮影]

さて、山を降りようとしたときに雨が降り出したので、城に引き返すと土砂降りに。そのまま降りていたらずぶ濡れになるところだった。しばらく止みそうにないので、芸術祭のスタッフが気を利かせて事務局に連絡し、車で迎えにきてくれた。感謝。その後、BankARTの車で松之山へ。クリスチャン・ボルタンスキー+ジャン・カルマンの《最後の教室》(2006/2009)を見て、「森の学校」キョロロの近くの「美人林」に設置されたボルタンスキーの新作《森の精》(2022)を体験。薄い布に越後妻有の住人たちの目鼻の部分だけを撮ったモノクロ写真を拡大プリントし、木々のあいだに張っている。妖怪の「一反木綿」を思い出すが、森の精らしい。《森の精》を見に行ったら《森の精》に見られていたみたいな。最後は松之山温泉に浸かり、桐山の家に宿泊。(8月4日)

2日目。午前中に中里地区の清津峡まで足を伸ばし、渓谷トンネル内のマ・ヤンソン/MADアーキテクツによる「水盤鏡」(2018)を見て、小学校を改装した磯辺行久記念 越後妻有清津倉庫美術館[SoKo]へ。リニューアルされた校舎棟には磯辺行久から寄託された作品資料が常設展示され、体育館を改装した広大な空間には、BankART代表だった池田修セレクションの岡﨑乾二郎、柳幸典、中原浩大らの大作も公開されている。

十日町に向かう途中、リチャード・ウィルソンの《日本に向けて北を定めよ(74°33’2”)》(2000)に寄り、手塚貴晴+手塚由比設計の十日町産業文化発信館「いこて」で昼食をとって、原広司+アトリエ・ファイ設計の越後妻有交流館・キナーレへ。駐車場に着くと、100メートル近い外壁に描かれた巨大な壁画が目に入ってくる。淺井裕介の《physis》(2022)と題する新作だ。「physis(ピュシス)」とは概念化される前(ロゴス以前)の「ありのままの自然」のこと。描かれているのは、上半身が水色と土色の2頭に分かれ、下半身がひとつにつながっているドラゴンのような生物。先史時代の洞窟壁画のように、分類以前のアニミズム的世界観を表しているようだ。

淺井裕介《physis》[筆者撮影]

キナーレの一部をリニューアルした里山現代美術館MonETを見る。MonET(モネ)とは「Museun on Echigo-Tsumari」の略称だそうだが、無理があるなあ。今回は常設作品に混じって新作も多い。まず1階にある、ウクライナ人のジャンナ・カディロワの《パリャヌィツャ》(2022)という作品。台の上に輪切りにされた数個の丸っこい石が置かれている。一見つまらない作品だが、タイトルの「パリャヌィツャ」がウクライナ語で丸いパンを意味し、今年2月以降はこの言いにくい単語を発音できるかどうかが、ウクライナ人とロシア人を見分ける指標となっているというのだ。絶句。関東大震災後の朝鮮人狩りを思い出してしまう。

その横には、エカテリーナ・ムロムツェワによる《Women in black/戦争に反対して黒衣を着る女性たち》と題されたドローイングが並んでいる。濃い藍色のインクで描かれているのは、「Women in black against the WAR」とか「STAND WITH UKRAINE」などと書かれたプラカードを掲げる女性たちのシルエット。この作者もウクライナ人かと思ったら、なんとロシア国内で反戦運動をするロシア人だそうだ。これは感激。カバコフも含めて今回ウクライナおよびロシア出身アーティストが多いが、「そのこと」を声高には叫ばず、作品で静かに語らせる。このへんが「大地の芸術祭」らしいところであり、長続きするゆえんでもあるだろう。

エカテリーナ・ムロムツェワ《Women in black/戦争に反対して黒衣を着る女性たち》[筆者撮影]

2階には、小さな時計をムクドリの大群のように空間に吊るした目[mé]の《movements》(2021)、粘着質なシリコーンオイルを天井から無数の糸状に滴らせる名和晃平の《Force》(2021)、上から吊った2体の人形が機械仕掛けで動くニコラ・ダロの《エアリアル》(2021)など、新作が半数以上を占める。なかでも注目したのがクワクボリョウタの《エントロピア》(2022)。ご存知のようにこの6月、修学旅行生により《LOST#6》(2012)という作品が破壊されたが、その代わりに別のインスタレーションを展示しているのだ。円形の台座上にランダムに置かれた鏡の破片に光を当てると、反射光が周囲の壁にきれいなモザイク状の帯を描くという仕掛け。だがこれは9月4日までの公開で、8日からは《LOST#6》の再制作を展示するという。自作を壊されてもめげることなく代替作品を見せようとする心意気がうれしい。

これらは屋内展示なので「大地の芸術祭」らしくはないが、どれも力作ぞろいで見応えがある。しかも炎天下に屋外を歩き回った後エアコンの効いた館内で鑑賞できるのだから、ありがたさも倍増する。そのままキナーレ内の温泉、明石の湯へ。ああ天国。(8月5日)

クワクボリョウタ《エントロピア》[筆者撮影]

3日目。午前中は桐山の家で制作。昼食は車で5分ほどの、小学校跡を改装した妻有アーカイブセンターへ。ランチは地元の野菜を使ったタイカレー。おいしうございました。ここは中原佑介の蔵書約3万冊のほか、川俣正の活動資料を保存している。以前は体育館跡の空間に川俣が中原の蔵書を用いてインスタレーションを築いたが、今回は外壁に工事用の金属板を張り巡らせている。この金属板は、2年前のBankARTでの個展「都市への挿入」のときに用いたものと同じだそうだ。ちなみにBankARTのときは板を垂直方向に配置したが、今回は水平に並べている。でもこれ、パーマネントの展示だとすれば、豪雪に耐えられるだろうか。縦方向なら雪は滑り落ちるけど、横だと積もってしまわないか? 余計なお世話だけど。(8月6日)

川俣正《スノーフェンス》[筆者撮影]

公式サイト:https://www.echigo-tsumari.jp

関連レビュー

BankART Life Ⅵ 都市への挿入 川俣正|村田真:artscapeレビュー(2020年10月01日号)

2022/08/04(木)(村田真)

川端茅舎『川端茅舎全句集』(角川ソフィア文庫)

発行所:KADOKAWA

発行日:2022/01/25

ホトトギスの同人であった俳人・川端茅舎(1897-1941)の作品は、これまで長らく歴史の影に埋もれてきた。その(ほぼ)全作品を収めた『川端茅舎句集』(角川文庫、1957)が刊行されたのはすでに半世紀以上前のことであり、以来、この俳人の作品集が新たに編まれることはなかった。本書はその『川端茅舎句集』を底本としつつ、これに然るべき増補改訂を施した待望の一冊である。

東京・日本橋に生まれた茅舎(本名:信一)は若くして俳句を始め、18、19歳のころには『ホトトギス』をはじめとする雑誌に投句を始めた。やがて頭角を現した茅舎は、高浜虚子の愛弟子にして、ホトトギスを代表する同人のひとりとして長く活躍した。35歳で脊椎カリエスを患ってからはおおむね病床で過ごすも、44歳で没するまで、闘病しつつ作句に励んだことで知られる。

川端茅舎は、美術とも縁の深い俳人である。日本画家・川端龍子(1885-1966)を兄にもち、本人もまた洋画家を志して岸田劉生に師事していたこともある(しかし闘病のため画家になることは断念)。塚本邦雄の『百句燦燦──現代俳諧頌』(講談社文芸文庫、2008)をはじめ、茅舎の作品を論じた文章のなかにしばしば絵画的な比喩が散見されるのも、おそらくそのあたりの事情に起因していると思われる。ちなみに『ホトトギス』に連載された茅舎の「花鳥巡礼」(本書195-335頁)は、古今の句の鑑賞という体裁をとりながら、デューラー、シャヴァンヌ、ロダンといった芸術家の名前がたびたび登場する不思議なエセーである。茅舎という俳人は、そうした近代芸術の素養を──実作者として──身につけていた数少ない人物であった。

その肝腎の俳句については、ここにいくつか抜粋してもよいが、やはり本書でその全体を味わっていただくに如くはない。私見では、茅舎の句がまとう何とも言えぬ気魄は、やはりその多くが長い闘病生活のなかで詠まれたという点に起因しているような気がしてならない。

たとえば茅舎は「花鳥諷詠」のなかでこんなことを言っている──「俳句は花鳥を諷詠する以外の目的をば一切排撃する事によって、種々雑多な目的を持った他の芸術と毅然と対している。又僕はかような啓蒙めく言葉を繰返しておきたい」(201頁)。この勇ましい文章は、茅舎の偽らざる本心であっただろう。だが、かの人の境遇を知るわれわれの目から見れば、この言葉はいささか皮肉な響きをともなわざるをえない。なぜなら現実の茅舎は、こうした「花鳥」をじかに愛でうる状況には必ずしもなかったからである。あらためて繰り返せば、茅舎は俳句が「花鳥を諷詠する」以外のいっさいの目的を排するという点で、それが「種々雑多な目的を持った他の芸術と毅然と対している」と考えた。しかしその「花鳥」は、長らく病に臥していたこの俳人にとって、接近したくても叶わぬ超越的な位相にあった──おそらく、そのように言うことができるのではないだろうか。

ここで大方の読者は、茅舎と似た境遇にあった正岡子規のことを思い浮かべるかもしれない。だが、晩年をほぼ仰臥で過ごさざるをえなかった子規とはまた異なり、茅舎は10年におよぶ闘病の間にしばしば著しい回復を見せ、時には地方に吟行することもあった。その意味で、茅舎の作句の「凄味」(松本たかし「解説」177頁)は、子規の晩年における「写生」の壮絶さとは前提を異にしている。いずれにせよ、茅舎にとっての俳句が「花鳥を諷詠する以外の目的をば一切排撃する」ものであったにせよ、そのような断言の背後にはいくつもの含みや捻れがある。そのことが、虚子に「花鳥諷詠真骨頂漢」(48頁)と言わしめたこの俳人の句を、唯一無二のものとしているように思われる。

2022/08/18(木)(星野太)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)