artscapeレビュー

2023年12月15日号のレビュー/プレビュー

柿本ケンサク「As is」

会期:2023/11/24~2023/01/15

キヤノンギャラリーS[東京都]

主にCMや広告・ファッション写真の世界で活動し、若手作家として頭角をあらわしつつある柿本ケンサクは、写真作品の発表にも意欲的に取り組んでいる。キヤノンギャラリー50周年企画展の枠で開催された今回のキヤノンギャラリーSでの展示では、「名もなき一滴の記憶を写真に閉じ込める」というコンセプトのもとに、近作を中心に65点を出品していた(ほかに50分の映像作品も上映)。

まず驚くべきことは、被写体に向ける眼差しの鮮度と幅の広さである。狙いを定めたポートレート作品などもないわけではないが、多くは目の前を掠めていく場面を素早く切り取っている。そのめくるめく多様性と、画面構成の確かさに、彼の写真家としての能力の高さがよくあらわれている。それは同時に、現代社会の流動性、多次元性、表層性をそのまま反映しているともいえるだろう。

ただ、それらのイメージ群が、彼が「世界をこのように見た」という深みのある認識にまで結晶していくのかといえば、必ずしもそうとはいえない。会場を一巡りして、そこで何を見たのだろうと自問してみると、記憶に残る写真が意外なほどに少ないことに気がつく。パソコンの画面を見ていて、クリックした瞬間に直前に目にしていたものがあっという間に消えてしまう、あの感覚と似ているように感じた。柿本の優れた映像化の能力を、より普遍的な認識と了解のレベルまで達するまで活かし切ってほしい。そのためには、撮った後にしっかりと「考える」というプロセスをともなった、より注意深い写真の選択、配置の作業が必要になってくるだろう。

柿本ケンサク「As is」:https://canon.jp/personal/experience/gallery/archive/kakimoto-50th-sinagawa

2023/11/25(土)(飯沢耕太郎)

イエデイヌ企画『エリカによろしく』

会期:2023/11/24~2023/11/26

SCOOL[東京都]

あらゆる出来事は生起したその瞬間には意味をもたない。意味は時間の積み重ねの先に訪れる。そうして認識は塗り替えられ、過去はときに予兆として改めて現在に立ち現われることになるだろう。だがこのとき、一体どちらが世界の真の姿と言えるだろうか。『イマジナリーピーポーイントーキョー』以来3年ぶりとなるイエデイヌ企画の新作『エリカによろしく』(作:魚田まさや、演出:福井歩)は、二人の男性のきわめて私的な関係とその変化を描きながら、一方でその背後に横たわる世界の得体の知れなさを、そして不可解のヴェールの向こうに真理めいたものが閃く(あるいはそれこそがむしろ日常の背後に横たわる不可解なのかもしれないが)その一瞬を浮かび上がらせる、そんな作品だったように思う。

[撮影:瀬崎元嵩]

[撮影:瀬崎元嵩]

[撮影:瀬崎元嵩]

[撮影:瀬崎元嵩]

圭一(重山知儀)は恋人の仁(平山瑠璃)とともに実家に向かっている。いまはもう誰も住まないその家の整理をするためらしい。圭一の仕事がなかなか終わらず、飛行機に遅れそうになるが何とか乗り込み、空港からはレンタカーでの移動だ。道中、二人は海を見渡せる見晴台に寄る。飲み物を買った自販機で当たりが出て喜ぶ圭一。その直後、頭をもたせかけようとした圭一を振り払い、仁は別れを切り出すのだった。気まずい雰囲気のなか、二人はホテルに到着するが、車から仁を降ろした圭一はそのまま走り去ってしまう。

再び見晴台の場面。なぜか同じやりとりが繰り返されるが、圭一は頭をもたせかける代わりに缶を崖下に投げ捨てる。「何やってんの!」と驚く仁。しかし、別れ話は持ち出されず、二人はそのままホテルへと向かう。翌日、圭一の実家。同棲について、この間の部屋でいいか、引っ越しはいつにするかなどと問う仁に対し、圭一の答えはいまいちはっきりしない。挙句に圭一は二人でここに住むなどと言い出し、二人はぎこちない雰囲気のまま鍋を囲む。鍋の温度を上げようとするとブレーカーが落ち、暗闇のなか、二人は会話を続けるが、やがて圭一の声は返ってこなくなり──。

4年後。空港で偶然の再会を果たす二人。あの日、圭一は暗闇から消えてしまいそれきりだった。圭一はその理由について「予感が来たんだ」とだけ告げる。仁はいまはイギリス在住で、パートナーとの間には代理母の協力を得てもうすぐ子供が生まれるらしい。わだかまりや後悔、思い出を少しだけ言葉にして交わし、二人は別れる。生まれてくる子供の名前はエリカという。

[撮影:瀬崎元嵩]

[撮影:瀬崎元嵩]

[撮影:瀬崎元嵩]

[撮影:瀬崎元嵩]

こうしてまとめてみると、『エリカによろしく』という作品は基本的には二人の別れを描いた物語だと言うことができるだろう。だが、そもそも上演に立ち会う観客は、このようなかたちで物語を理解していくわけではない。言葉が提供する情報は切り詰められており、しかも上演自体が何もない舞台とリアリズムからは隔たった大まかなジェスチャーを基本とする演技によっているため、観客はその僅かな手がかりの蓄積から状況や人物の関係を類推するしかないのだ。例えば、圭一と仁が恋人同士であることが確信されるのは、実のところ仁が圭一に対して別れを切り出すまさにその瞬間においてだ。そこに至るまでの間、観客は二人が(恋人同士である可能性も視野に入れつつ)どのような関係であるかの判断を保留し続けるしかない。別れが告げられた瞬間から遡って二人の関係は恋人同士のそれだったということになるとも言えるだろう。

あるいは不可解な時間の巻き戻しについて。これについて劇中では一切の説明がなされないのだが、いずれにせよ、一度別れの場面を目撃してしまった観客は(圭一と同じく)その予感を抱いたまま二度目の二人のやりとりを見守ることになる。一度目になされてしまった別れの場面をやり過ごしてもその予感が消えることはなく、やがてその予感に耐えきれなくなるかのようにして圭一は姿を消してしまう。

そして4年後の再会。実はこの場面は作品の冒頭を反復している。実家に向かう予定なのに勤務先をなかなか出られない圭一。そして空港での仁との邂逅。すでに時間の巻き戻しを経験している観客は、またしても(別れを回避するために?)時間が巻き戻されたのではないかと思うのだが、それは別れから数年後の出来事であるらしいということがすぐに明らかになる。

[撮影:瀬崎元嵩]

[撮影:瀬崎元嵩]

[撮影:瀬崎元嵩]

[撮影:瀬崎元嵩]

演出の福井は当日パンフレットで「異なるもの同士がひとつにつながる瞬間」=「『Aであり、Bであろうとする』状態」に触れていた。これは何よりもまず第一に、何もない空間に「今ここ」とは異なる時空間を立ち上げる演劇の力を指すものだろう。だが、そのような瞬間は日常においても現実の裂け目のように現われる。停電の暗闇から聞こえる衣擦れの音は別れの場となった見晴台の潮騒を呼び込み、ホテルの朝食会場で不意に交わされた激しい握手は再会の握手への約束となる。あるいは紅茶とマドレーヌ。現在という表面と、その下に蠢く過去や記憶。『エリカによろしく』は演劇を通して両者をつなぐ回路を開くことで、世界というものの不可解な手触りをまざまざと立ち上げてみせたのだった。

前作に続いてきわめて演劇的な手つきでもって世界はたしかにこのようにあるのだというその様を鮮やかに示して見せた福井の演出もさることながら、魚田の戯曲が素晴らしかった。私は寡聞にして今回初めてその作品に触れたのだが、魚田は2019年から2021年にかけてロイヤルコート劇場×新国立劇場の劇作家ワークショップに参加し、2022年にはuni『すみだ川ラジオ倶楽部 川を流れる七不思議編』の劇作を担当している。二人の今後の活動にも注目したい。

イエデイヌ企画:https://iedeinu-kikaku.mystrikingly.com/

魚田まさやnote:https://note.com/sakanada_masaya/

2023/11/26(日)(山﨑健太)

倉俣史朗のデザイン─記憶のなかの小宇宙

会期:2023/11/18~2024/01/28

世田谷美術館[東京都]

倉俣史朗の著書に『未現像の風景─記憶・夢・かたち』(住まいの図書館出版局、1991/初版)がある。そのなかで、父が勤める理化学研究所内の社宅で幼い頃を過ごしたことが語られる。敷地内に散らばっていた薬瓶などが、自身の原風景にあると告白するのだ。そうした記憶や夢を倉俣は創作の源泉にしたとされるが、本展はこの点に切り込んだ貴重な展覧会だった。断片的に描き留められたままのスケッチや夢日記などの一部が公開されており、それらに触れながら作品を観ることで、倉俣の内面世界に入っていくような気持ちになれた。

会場にはかの有名な造花の薔薇を閉じ込めたアクリルの椅子「ミス・ブランチ」が3脚並ぶほか、「ハウ・ハイ・ザ・ムーン」「硝子の椅子」「引出しの家具」「変型の家具」など、倉俣が遺したまさに夢見心地な家具がいくつも展示されていた。幼い頃に辛い戦争体験をしたからこそ、自由を強く望み、重力からの解放を謳った倉俣は、つねに記憶や夢とつながりながら、詩的な表現へどんどん向かっていった。当時もいまも、ここまで自らの美学に徹せられるデザイナーはほとんどいないからこそ、倉俣は伝説であり続けるのだろう。

倉俣史朗《ミス・ブランチ》(1988)富山県美術館蔵[撮影:柳原良平]© Kuramata Design Office

倉俣史朗《ミス・ブランチ》(1988)富山県美術館蔵[撮影:柳原良平]© Kuramata Design Office

倉俣史朗《ハウ・ハイ・ザ・ムーン》(1986)富山県美術館蔵[撮影:柳原良平]© Kuramata Design Office

倉俣史朗《ハウ・ハイ・ザ・ムーン》(1986)富山県美術館蔵[撮影:柳原良平]© Kuramata Design Office

「ISSEY MIYAKE」をはじめ、店舗のインテリアデザインを数多く手掛けた倉俣は、商業デザインは消費されるからこそ実験できる場と捉えていたようだ。クライアントの要望よりも自身の作家性を重視し、そのデザインが世間で話題になることで、結果的にクライアントを成功へと導けた。そんな好都合な仕事が許されるデザイナーはどのくらいいるのだろうか。いや、デザイナーではない。現代の常識からすれば倉俣はアーティストなのだ。アーティストゆえに熱狂的に愛され、伝説になり得た。彼が活躍した時代が高度経済成長期からバブル経済期にかけてだったことや、そのバブル絶頂期に若くして逝去したことも影響している。もし彼が現代まで生きていたとしたら……? その後に訪れる不況の世の中をどのように渡り歩いたのだろうか。いつまでも淡い夢を見続けられたのだろうか。儚い束の間の仕事だったために、倉俣が遺した作品はとても純度高く、いつまでも風化することがないのである。

倉俣史朗 ショップ「スパイラル」(1990)[撮影:淺川敏]© Kuramata Design Office

倉俣史朗 ショップ「スパイラル」(1990)[撮影:淺川敏]© Kuramata Design Office

倉俣史朗 イメージスケッチ「ミス・ブランチ」(1988頃)クラマタデザイン事務所蔵 © Kuramata Design Office

倉俣史朗 イメージスケッチ「ミス・ブランチ」(1988頃)クラマタデザイン事務所蔵 © Kuramata Design Office

倉俣史朗のデザイン─記憶のなかの小宇宙:https://www.setagayaartmuseum.or.jp/exhibition/special/detail.php?id=sp00216

関連レビュー

浮遊するデザイン──倉俣史朗とともに|SYNK:artscapeレビュー(2013年09月01日号)

2023/12/01(金)(杉江あこ)

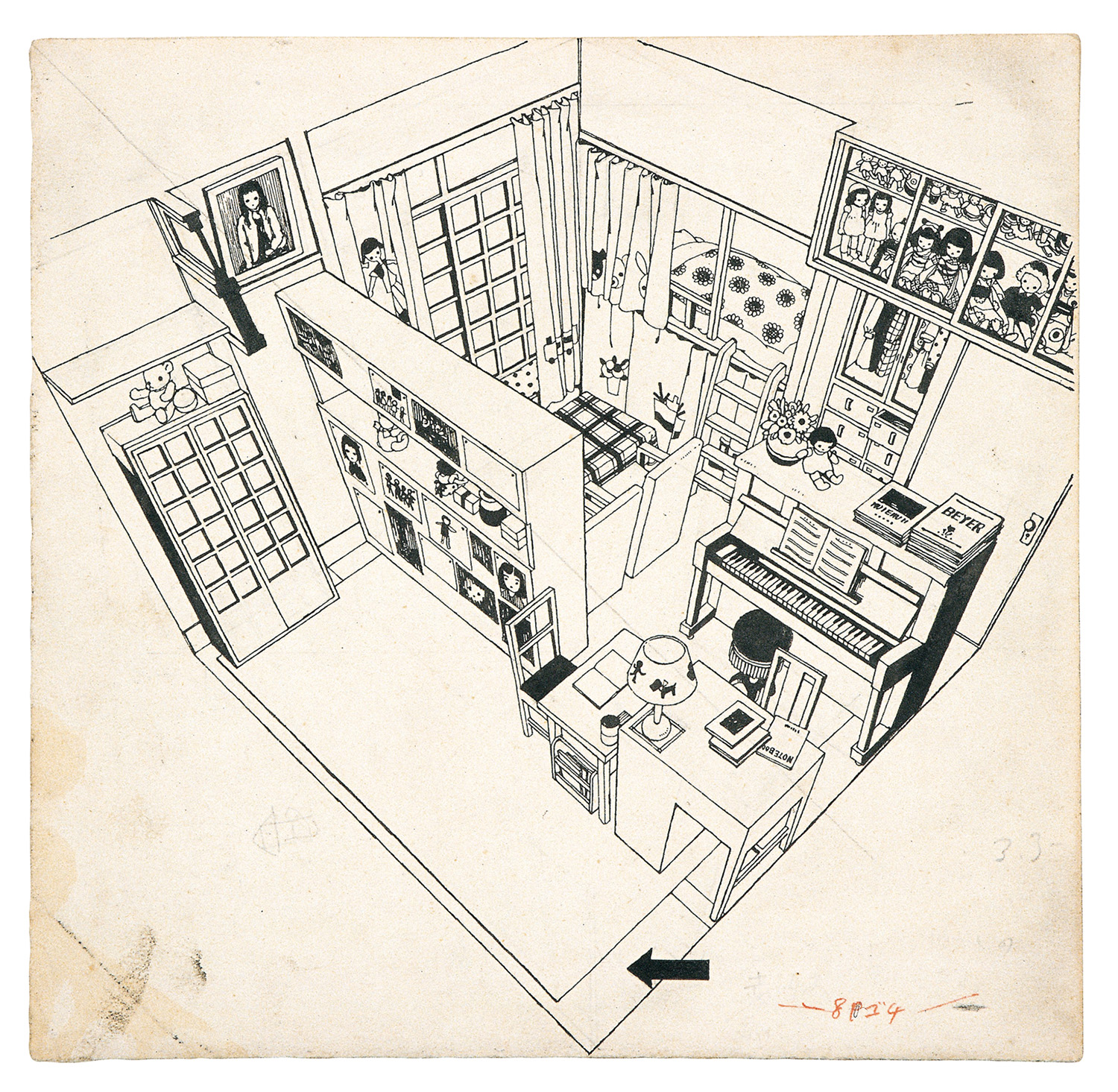

111年目の中原淳一展

会期:2023/11/18~2024/01/10

そごう美術館[神奈川県]

女性ファッション誌の金字塔とも言える『それいゆ』を生み出した中原淳一。来年で生誕111年を迎えるにあたり、彼のクリエイションの全貌を紹介する展覧会が横浜で開かれている。本展を見るまで『それいゆ』の誕生にまつわる逸話を私は知らなかったのだが、実は終戦からちょうど1年後の1946年8月15日、「再び人々が夢と希望を持って、美しい暮らしを志せる本をつくりたい」という思いから発刊されたのだという。あれ? どこかで聞いたような話……と思ったのは、やはり戦後間もなくに創刊された生活総合誌『暮しの手帖』が頭をよぎったからだ。これは「もう二度と戦争を起こさせないために、一人ひとりが暮らしを大切にする世の中にしたい」という理念のもと、花森安治が初代編集長を務めた雑誌だった。どちらも動機が似ているだけでなく、編集長が企画から執筆、編集、イラストレーションもこなすマルチクリエイターという点でも共通する。この気鋭の男性編集長二人によって、当時、多くの女性たちが心を救われたのではないかと想像する。

「子供は大人のおさがりばかりで楽しく暮らす」(『それいゆ』第16号原画/1951)© JUNICHI NAKAHARA/HIMAWARIYA

「子供は大人のおさがりばかりで楽しく暮らす」(『それいゆ』第16号原画/1951)© JUNICHI NAKAHARA/HIMAWARIYA

花森が生活を実直に見つめたのに対し、中原はもっと文化的な側面から暮らしの豊かさを追求したようだ。ファッションやインテリア、美容、手芸、文学、音楽、美術などをテーマに、美の本質を読者に伝え続けたのである。その象徴的なメッセージが、花を飾る気持ちを忘れないことだった。この清貧で崇高な志に触れ、ひれ伏したくなる気持ちに駆られる。時代背景に大きな違いがあるとはいえ、現代の女性ファッション誌のなんと即物的であることよ。

《SOLEIL PATTERN》(『それいゆ』第25号口絵原画/1953)© JUNICHI NAKAHARA/HIMAWARIYA

《SOLEIL PATTERN》(『それいゆ』第25号口絵原画/1953)© JUNICHI NAKAHARA/HIMAWARIYA

また、『それいゆ』の魅力は中原がイラストレーションに描いた独特の楚々とした女性像にもあった。読者は彼女らを眺めてファッションの見本にし、生き方の手本にしたのだろう。時代が進むにつれ、『それいゆ』に代わって台頭する一般の女性ファッション誌ではモデル写真が誌面を飾るようになるのだが、読者の夢と憧れを凝縮している点で両者に変わりはない。いつの時代もこうした役割を担うのは女性ファッション誌であり、今後、メディアのあり方が変わったとしても完全になくなることはないのだろう。

それいゆ1954年秋号 表紙 © JUNICHI NAKAHARA/HIMAWARIYA

それいゆ1954年秋号 表紙 © JUNICHI NAKAHARA/HIMAWARIYA

111年目の中原淳一展:https://www.sogo-seibu.jp/yokohama/topics/page/sogo-museum-junichi-nakahara.html

関連レビュー

花森安治の仕事─デザインする手、編集長の眼|福住廉:artscapeレビュー(2017年04月01日号)

生誕100周年記念──中原淳一展|SYNK:artscapeレビュー(2013年03月01日号)

2023/12/01(金)(杉江あこ)

東京工芸大学 創立100周年記念展 写真から100年

会期:2023/11/11~2023/12/10

東京都写真美術館地下1階展示室[東京都]

渡辺義雄、大辻清司、田沼武能、細江英公、立木義浩、柳沢信、築地仁、古屋誠一、小林紀晴、本城直季、岡田敦、高木こずえ、新田樹、吉田志穂──ここに並んだ写真家たちの名前を見て、どんな繋がりがあるのだろうと思われた方もいるのではないだろうか。年代も作風もバラバラだが、木村伊兵衛写真賞の受賞作家も含めて、日本の写真表現の歴史に大きな足跡を残した人たちである。実はこれらの写真家たちはすべて、小西寫眞専門学校として1923年に設立され、東京写真専門学校、東京写真大学、そして1975年に東京工芸大学と改称されて現在に至る学校の卒業生なのだ。彼らはまた、創立100周年を期して東京都写真美術館で開催された「写真から100年」展に作品を出品している作家たちでもある。

学校創立から現在までを詳細な年表で辿る「1.工芸ヒストリー」、卒業生たちの代表作を展示する「2.活躍する卒業生」、1977年に設立され、内外の写真の名作を展示、コレクションしてきた「写大ギャラリー」の所蔵作品が並ぶ「3.写大ギャラリーコレクション」、東京工芸大学工学部と芸術学部の共同研究を紹介する「4.次の100年に向かって」の4部構成による展示は、とても充実していた。東京都写真美術館で開催されたということもあるのだが、学内のギャラリーに「写大」という名称が残っているのを見てもわかるように、写真という分野が、東京工芸大学のバックボーンとして今もなお重要な位置を占めていることが伝わってきた。デジタル化やAIの登場により、日本の写真教育のあり方は大きく変わりつつある。東京工芸大学だけでなく、日本大学、大阪芸術大学、九州産業大学などの写真学科も、そろそろその歴史を検証し、未来を志向する展覧会を企画してもいいのではないだろうか。

東京工芸大学 創立100周年記念展 写真から100年:https://topmuseum.jp/contents/exhibition/index-4589.html

2023/12/02(土)(飯沢耕太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)