artscapeレビュー

浮遊するデザイン──倉俣史朗とともに

2013年09月01日号

会期:2013/07/06~2013/09/01

埼玉県立近代美術館[埼玉県]

私は倉俣史朗の作品がよくわからない。それは好き/嫌いの問題ではない。好き嫌いでいうならば、私は倉俣の作品が好きである。アクリルやガラスなどの素材が生み出すあの浮遊感が好きである。わからないのは、彼がデザイナーと呼ばれていること、彼の仕事がデザインと呼ばれていることである。彼の仕事がデザインであるとしたとき、それがデザインの歴史のなかにどのように位置づけられるのかがわからないのである。デザインの歴史的な流れでいうならばポストモダンのひとつなのだと思われるが、彼の仕事はそうした時代の流れとも無縁に存在しているように見えるのだ。いってみれば、たとえゴシックの時代であろうと、ロココの時代であろうと、倉俣のデザインは倉俣のデザインとして、揺るぎなく存在していただろうと思われるのだ。時代ばかりではない。彼の仕事はそのオリジンである日本のイメージどころか、特定の国や地域とのつながりをも感じさせない。歴史的、地理的な様式の影響や引用を感じさせない。彼はそうした様式に無知なのではない。理解したうえでそれらをいったんすべて解体しているのだ。その結果として、時間軸においても、空間的にも、彼のデザインはその作品がもたらす印象と同様に自立し、浮遊しているように見える。彼が生み出すものが変化するのは、彼の思想が変わったときというよりも、ガラスの椅子のエピソードに見られるように、彼のつくりたかったものが技術的に可能になったときなのである。彼が活躍した領域がデザイン史の中心であるインダストリアルデザインでもグラフィックデザインでもなく、インテリアデザインであったことも歴史的な位置づけを難しくしている理由のひとつであろう。戦後日本のデザインに言及するとき、大衆を市場とするマスプロダクトを対象とすることが多いのに対して、インテリアの仕事は特定の場、特定の人々に向けられたものだからだ。その点では、倉俣の仕事はオブジェであるとする考えもありうるだろう。実際、彼とクライアントとの関係──プレゼンは契約を結んだあとに行なわれるとか、彼の仕事はしばしば極めて短期のうちにクライアントによって撤去されたとか──は、問題解決のためのデザインというよりもアートのそれに近いように思われる。展示でも示されていたように、彼のイメージの源泉が同時代ではなく幼少期の体験に根ざしていることもその感を強くさせる。他方で、彼の作品はオブジェ的であったとしても、ぎりぎりのところで機能を捨てていないところから、やはりデザインであるという主張もあり、そうなるとふたたび冒頭の疑問へとループしてしまうのである。

その歴史的位置づけの難しさとは異なり、本展はとてもわかりやすい構成であった。2年前の21_21での展覧会(「倉俣史朗とエットレ・ソットサス」21_21 DESIGN SIGHT、2011/2/2~7/18)は、家具の仕事を中心にモノを見せる展覧会であったが、本展は倉俣史朗という人物の形成、美術家とのつながり、また家具のみならずインテリアの仕事をも丁寧に見せる。都立工芸高校時代に啓発されたという柳宗理のレコードプレーヤーや、桑沢デザイン研究所時代に見て衝撃を受けたという具体展、イタリアの建築誌『domus』から始まり、高松次郎との協働作業や、田中信太郎、三木富雄らとの交流にも焦点があてられる。なかでも大きな影響を与えたという田中信太郎の《点・線・面》が再現展示されている。三宅一生のブティックデザインや住宅建築、エットレ・ソットサスとの交流を経て、クラマタデザイン事務所出身者たちの仕事も紹介されていた。図録にはインテリアの仕事の多数の写真、文献目録の他、雑誌『室内』や『Japan Interior Design』などからの倉俣史朗の言葉が引用されており、資料としても充実したものになっている。[新川徳彦]

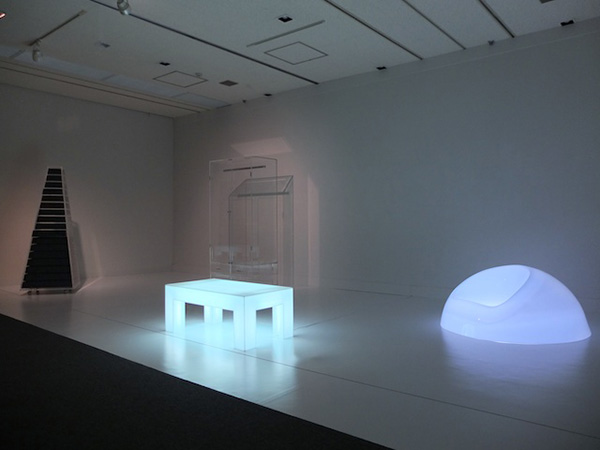

展示風景

2013/08/08(木)(SYNK)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)