キュレーターズノート

バックナンバー

ノグチ・丹下が香川に投じた一石の波紋──「20世紀の総合芸術家 イサム・ノグチ 彫刻から身体・庭へ」/「山本忠司展」

[2018年07月01日号(毛利直子)]

今年度より、川浪千鶴氏(前高知県立美術館学芸員)の後任として四国エリア担当となったので、自己紹介から始めてみたい。私が勤務する高松市美術館は、戦後間もない1949(昭和24)年に栗林公園内で誕生した市立美術館の老朽化に伴い、バブルが弾ける寸...

ランドスケープ|ポートレイト まちの写真屋の写真論

[2018年06月15日号(松本篤)]

目の前の一瞬のために シャッターを切り続けてきた “まちの写真屋さん”。 いま、あなたの眼に映っているのは どんな風景、どんな人の営みですか。 あの日が訪れるその前とその後、 残す営みのこれまでとこれから。 これは、記録の裏側の記録──。

「拝啓、うつり住みまして 中之条移住アーティストの展覧会」/この半年間のアーツ前橋を振り返って

[2018年06月15日号(住友文彦)]

群馬県中之条町周辺に住まいを移したアーティストたちによる展覧会「拝啓、うつり住みまして」を通して考える、若手アーティストの創作活動と生活のつながりとは。アーツ前橋館長の住友文彦が、同館でこの半年間に行なわれた試みの模様と併せてお伝えする。(...

「食」をめぐるYCAMの新プロジェクト──ひと口から考えるエコシステム

[2018年06月01日号(石川琢也)]

山口情報芸術センター[YCAM]は2003年の開館以来、メディア・テクノロジーと新しい表現を探求するユニークなプロジェクトを数多く生み出してきた。YCAMの特徴であるYCAMインターラボのひとつに、「地域開発ラボ」がある。地域と深く関わるこ...

福島美術館「福島禎蔵が愛し遺したコレクション」展

[2018年06月01日号(伊藤匡)]

仙台市にある福島美術館が、今年度いっぱいで一旦閉めることになった。閉館ではなく、休館である。そこで、当面の最終年となる今年は、通常より回数の多い8回のコレクション展示を行なっている。初公開の資料も含まれている。

美術鑑賞における情報保障とは何か

[2018年05月15日号(田中みゆき)]

2020年の東京パラリンピックの開催や、国連の障害者権利条約採択に伴う日本における障害者差別解消法の制定など、さまざまな背景が重なり、障害を扱う芸術活動が著しく増加している。そもそも一口に「障害を扱う」と言っても、活動の種類は多種多様で、ど...

疾走する中国──的|芸術中心での「越後正志:中国製造」展

[2018年05月15日号(鷲田めるろ)]

3月に北京に新しいアートセンター「的|芸術中心(de Art Center)」がオープンした。若手キュレーターの夏彦国が立ち上げたスペースだ。場所は紫禁城からも近い中心部である。若手と言っても夏は、その前は北京有数の現代美術館「紅磚美術館(...

つながりで学び、育てる施設──KIITOの他施設・団体間連携の事例から

[2018年04月15日号(近藤健史/佐藤真理)]

本稿では、デザイン・クリエイティブセンター神戸(KIITO)が行なう神戸を中心とした近隣文化芸術施設や団体との連携に焦点を当てて紹介することで、これからの公共施設や団体がその地域のなかで果たす役割について省察してみたい。

七搦綾乃「血のつながった雫」

[2018年04月15日号(角奈緒子)]

早いもので今年も3ヶ月が過ぎた。なにかと慌ただしく殺伐とした雰囲気になりがちな年度末の楽しみといえば観桜。広島市現代美術館のある比治山も、市内花見の名所のひとつとして知られており、年に一度この時期だけ、景色がすっかり変わってしまうほどに多く...

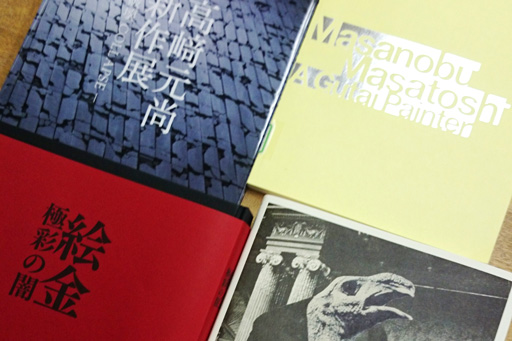

![カタログ&ブックス | 2024年2月1日号[テーマ:みちのくを旅する/暮らす人と、祈りのメディアに思いを馳せる5冊]](/report/review/image/240201_bk_main.jpg)

![[PR]メディアとしてのミュージアムグッズ──文化と経営を媒介する](/report/topics/__icsFiles/afieldfile/2023/11/30/231201_topics_02_top.jpg)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)