artscapeレビュー

その他のジャンルに関するレビュー/プレビュー

神になったオオカミ~秩父山地のオオカミとお犬様信仰~

会期:2017/07/15~2017/09/03

埼玉県立川の博物館[埼玉県]

ニホンオオカミが最後に捕獲されたのは、1905(明治38)年、奈良県東吉野村。いまからおよそ110年も前の出来事である。以来、公式には「絶滅」したとされているが、目撃談や遠吠えの証言がなくはないことから、野生のニホンオオカミの生存を信じている人は、いまも少なくない。本展は、動物としてのオオカミと信仰としてのオオカミの両面から人間とオオカミの関係性を探り出したもの。国内では3体しか現存していないというニホンオオカミの剥製をはじめ、頭蓋骨、神社の護符、奉納された絵馬、民話や童話などの資料が展示された。小規模とはいえ、密度の濃い充実した展観である。

恐怖の対象であると同時に崇拝の対象でもある両義性。日本人にとってオオカミは襲われる可能性が高い野生動物であり、にもかかわらず、あるいはだからこそというべきか、神聖な動物でもあった。言い伝えられている民話や童話の多くは、人間を襲う凶暴な動物としてではなく、人間に近しい動物としてオオカミを表象している。人間がオオカミを助け、オオカミもまた人間を助けるような互恵的な関係性が語られているのだ。あるいは奥多摩や秩父には畑を荒らす猪や鹿を退治する「お犬さま」としてオオカミを崇める信仰がある。本展で詳しく紹介されているように、三峯神社は全国の「お犬さま」にお赤飯をお供えする「お焚上祭」を毎月19日に現在も行なっている。この日、全国各地に潜んでいるオオカミがお赤飯を食べるために集まってくるというのだ。

むろん科学的な観点からこの信仰の非現実性を批判することはたやすい。けれども信仰の醍醐味は科学の客観的な世界観とは本来的に別次元にあるのであり、私たちの現実社会が科学だけでなく信仰によっても重層的に構成されているのだとすれば、オオカミの信仰をたんなるロマンティシズムとして切って捨てることはできなくなる。むしろ、そこには科学的な世界観には到底望めない深さと広がりがあるのではないか。

本展では、三峯神社の「お焚上祭」や動物園で飼育されているオオカミの生態が映像で紹介されている。注目したのは、そのモニターを囲む壁面に展示された写真。いずれも雪深い秩父や奥多摩の山肌を写した写真で、かつて、そしてもしかしたらいまも、オオカミが棲息していると言われるエリアである。なだらかな稜線が重なる景色はいかにも典型的な冬の山だが、不思議なことに、映像を見ながらそれらの写真を一瞥すると、その山肌がオオカミの躯体に見えるのだ。冬枯れの黒い木立がオオカミの体毛のイメージと重なるのかもしれないし、山脈の量塊性がオオカミの力強い筋肉の剛性を連想させるのかもしれない。いずれにせよ重要なのは、オオカミは単なる動物にすぎないわけではなく、そのイメージが山あるいは自然そのもののイメージと重複するという事実である。自然のなかにオオカミが生きているというより、オオカミのなかに自然があると言ってもいい。

それは、自然科学的には「絶滅」したのかもしれない。だが信仰やイメージのうえでは、いまも確かに「生きている」のである。瀕死の現代美術が目指すべきはオオカミなのではないか。

2017/08/04(金)(福住廉)

ヨコハマトリエンナーレ2017 島と星座とガラパゴス

会期:2017/08/04~2017/11/05

横浜美術館+横浜赤レンガ倉庫1号館+横浜市開港記念会館[神奈川県]

2001年に始まったヨコトリも6回目。国際展の歴史の浅い日本では一番の先輩格だが、そんな威厳を微塵も感じさせないのは、いつまでたっても足元がふらついているからだ。振り返ってみて、これほど会場が定まらない国際展も珍しい(もちろん毎回開催都市を変えていく国際展は別だが)。1回目は横浜パシフィコ+赤レンガ倉庫など、2回目は山下埠頭3、4号上屋、3回目は新港ピア+日本郵船海岸通倉庫など、毎回会場選びに苦労していた。主導権が国際交流基金から横浜市に移った4回目から、ようやく横浜美術館がメイン会場として使われるようになったが、サブ会場は日本郵船海岸倉庫、新港ピア、そして今回の赤レンガ倉庫と一定していない。

会場が定まらないと安定感に欠けるが、逆に美術館がメイン会場として固定してしまうとまた別の問題が出てくる。それはさまざまな意味で美術館の企画展に近づいてしまうということだ。ディレクターはほかの国際展と同じく毎回異なっているが、4回目以降は逢坂恵理子館長が展覧会を統括してきた。それはそれで悪くないが、今回は3人いるディレクターのうち逢坂館長と柏木智雄副館長が美術館の人で、外部からは三木あき子のみ。また、実際に展覧会をつくるキュレトリアル・チーム11人中9人が同館学芸員に占められているので、国際展というよりゲストキュレーターを招いた美術館の特別展といった趣なのだ。おまけに2週間に一度だが休館日も設けられ、ふだんの美術館とあまり変わらない。さらに参加アーティストも毎回ほぼ減少していて、今回は39組。第1回の109組に比べると約3分の1だ。やはり国際展というのは非日常的な時空を味わえる一種のお祭りだと思うので、ウンザリするほどの質と量で迫ってほしかった。横浜市のイベントというにとどまらず、日本を代表する国際展を目指すならば。

でも本当のことをいえば、見る者にとってそんなことはどうでもよくて、いかに展覧会を楽しめるかが重要なのだ。今回はタイトルが「島と星座とガラパゴス」というもので、自己と他者、個人と社会といった関係における「孤立と接続」がテーマといっていいだろう。こうしたテーマだと国家や宗教、戦争、差別、難民などを扱うポリティカルな作品が多くなりそうだが、これは世界的な傾向だ。もっとも目立つ美術館正面の外壁と円柱に飾られたアイ・ウェイウェイの救命ボートと救命胴衣を使ったインスタレーションは、まさに難民問題を扱ったポリティカルな作品。さすがアイ・ウェイウェイと思う反面、いくら目玉アーティストだからといってこんな目立つ場所に設置すると、色彩がハデなだけに建築の装飾にしか見えなくなってしまう。もっと効果的な展示場所はなかったのか。アイ・ウェイウェイは館内にもう1点、磁器でつくったカニの山を出しているが、タイトルの《He Xie》はこのカニの名であると同時に、中国語で「検閲」を意味するネットの隠語「和諧」と同音であるという。いかにもアイ・ウェイウェイらしいが、しかし中国語を理解しない者にとって解説がなければ単なるカニの山だ。

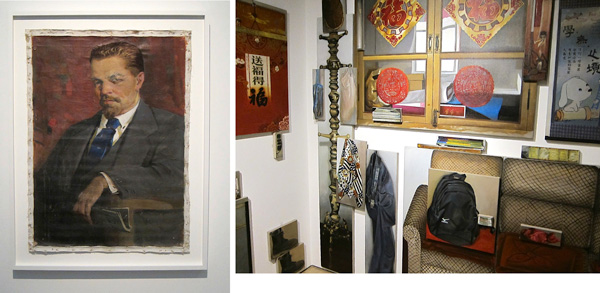

今回いちばんおもしろかったのは、レーニンの肖像画をベースにしたザ・プロペラ・グループの連作。旧ソ連時代に描かれたレーニン像を集めて頭部に糸で“植毛”し、ディカプリオ主演の映画の1シーンに見立てている。例えば《映画『インセプション』のコブに扮するレーニン》とか、《映画『タイタニック』のジャック・ドーソンに扮するレーニン》とか。いわば社会主義のシンボルを資本主義の走狗ともいうべきハリウッド映画に転換させているのだが、そんなことより、ハゲ頭のレーニンに髪を生やすとディカプリオになるという驚き! これは笑える。これと似たものに、クリスチャン・ヤンコフスキーの連作がある。そのうちのひとつは《重量級の歴史》と題されたもので、ワルシャワにある社会主義の遺産というべきモニュメントを重量挙げの選手たちが持ち上げようとしている写真と映像だ。このようにポリティカルな主題をシリアスにではなく、笑いに包んで提供する。これが成熟した社会の成熟したアートというものだ。

もうひとつ、これは個人的な趣味でもあるが、身の回りのあらゆるものを一つひとつキャンバスに描いて室内を再現したドン・ユアンの作品がおもしろかった。テーブルや椅子、窓、花瓶、靴、照明、料理まで、それぞれ1枚ずつキャンバスに描いて生活空間のように並べているのだ。あらゆるものが情報化される現代において、あらゆるものを絵画化しようというアナログかつアナクロな試みといえる。ほかに、開港期の横浜にスポットを当てたサム・デュラントや、横浜出身の岡倉天心をクローズアップした小沢剛など地元ネタにも惹かれるものがあった。逆につまらなかったのは、いっぱいあるが、ひとつ代表的なものを挙げれば、カールステン・ヘラー、トビアス・レーベルガー、アンリ・サラ&リクリット・ティラヴァーニャによるコラボレーション。4人とも人気アーティストなのでなにをやるかと期待したら、かつてシュルレアリストたちが展開したゲームにならい、リレー方式で制作した版画を展示しているのだ。本人たちは楽しかったかもしれないが、4人も集まってこれかよ、というのが正直な感想だ。きっとアートフェアに出したら高く売れるだろう。国際展は美術館の企画展でもなければアートフェアでもないのだ。

左=ザ・プロペラ・グループ《映画『J・エドガー』のJ・エドガー・フーバーに扮するレーニン》。

右=ドン・ユアンのインスタレーション「おばあちゃんの家」シリーズ。窓も椅子も照明もすべて絵画。

2017/08/03(木)(村田真)

ヨコハマトリエンナーレ2017 「島と星座とガラパゴス」

会期:2017/08/04~2017/11/05

横浜美術館、横浜赤レンガ倉庫1号館、横浜市開港記念会館、ほか[神奈川県]

「ヨコハマトリエンナーレ」(以下、ヨコトリ)といえば、2014年に行なわれた前回「華氏451の芸術:世界の中心には忘却の海がある」を思い出す。美術家の森村泰昌をアーティスティック・ディレクターに迎えた同展では、まるで美術界の流行に背を向けたように硬質な、お祭り騒ぎやアート・ツーリズムや市場原理とは対極の価値観を打ち出した。「そうか、ヨコトリは逆張りで行くのか。それなら存在意義がある」。当時そのように理解した筆者にとって、今回の最大の関心は、ヨコトリがどのような路線を取るのかだった。今回は一人のディレクターを立てず、三木あき子、逢坂恵理子、柏木智雄が共同でディレクションする形式を取った。テーマは「島と星座とガラパゴス」。従来の国際的枠組みが揺らぐ一方、SNS等の発達で大国や中央集権の論理に抗う小さな共同体が現われて、世界が島宇宙化している。その孤立した島宇宙を接続していくことで、新たな可能性が開けるのではないか、ということだ。各会場を巡って感じたのは、まさに島宇宙のごとく多様な作品が並んでいること。記者発表時に逢坂は「個展の集合体」と述べたが、まさにその通りだ。今回のヨコトリはテーマを打ち出すのではなく、現場での議論を促し、そこから何が生まれるのかを見守っているよう。つまり芸術祭をプラットフォームとして再定義したということか。最後に個々の展示で筆者のお気に入りを挙げる。横浜美術館の、カールステン・ヘラー、トビアス・レーベルガー、アンリ・サラ&リクリット・ティラヴァーニャのチーム、風間サチコ(日本)、ブルームバーグ&チャナリン(南アフリカ、英国)、ワエル・シャウキー(エジプト)、ザオ・ザオ(中国)、横浜赤レンガ倉庫1号館の、小沢剛(日本)、クリスチャン・ヤンコフスキー(ドイツ)、宇治野宗輝(日本)、ドン・ユアン(中国)が素晴らしかった。

2017/08/03(木)(小吹隆文)

広島平和記念資料館(東館)常設展示

広島平和記念資料館(東館)[広島県]

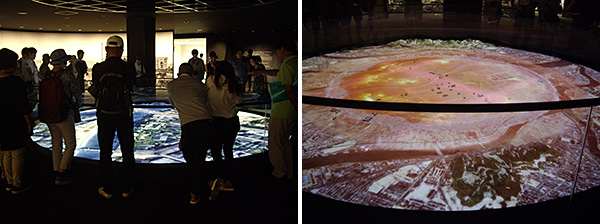

広島市現美のモナ・ハトゥム展と合わせて、広島平和記念資料館へ。今年4月にリニューアルされた東館の展示を見る。インタラクティブなタッチパネル式の展示・情報検索システムや、デジタル技術を駆使した映像展示が「目玉」となっている。特に、真っ先に観客を出迎える後者は、廃墟となった広島市内のパノラマ写真が取り囲む中、円形の都市模型にCG映像がプロジェクションされるというもの。被爆前の木造家屋が立ち並ぶ市街地の様子が上空からの俯瞰で映し出される。現在の平和記念公園がある中州にも、もちろん建物が密集している。川を行き交う船も見え、聴こえてくる蝉の鳴き声が「平和な朝」を演出する。カメラが地上へ近づき、広島県産業奨励館(現在の原爆ドーム)付近へズームインする。原爆投下地点の「目標確認」の擬似的なトレース。次の瞬間、カメラは急速に上空に戻ると、投下されたリトルボーイとともに急下降する。閃光、爆風によって一瞬で吹き倒される建物、そして一面を覆う爆発の火炎と煙。だがそこに炎に焼かれる人影はいない(人間が「いない」無人空間であるかのように描かれる)。ならばこれは、「ここに(自分たちと同じ尊厳をもった)人間はおらず、実験場である」と見なすことで原爆を投下しえた米軍の視点に同一化しているのではないか。

カメラのめまぐるしい急上昇/急下降、「映像酔い」を起こさせるほど視覚に特化した体験。CGをふんだんに盛り込んだアクション映画やゲームを思わせる娯楽性さえ孕んだ、スペクタクルとしての可視化。「過去の見えづらさ」「接近の困難」をたやすく凌駕してしまうそこには、「表象の透明性」への疑いは微塵もない。結局のところ、制度化された展示空間の中で、私たちは、誰の視点に同化して見るよう要請されているのか? この反省的な問いの欠如こそが問われている。

展示風景

2017/08/02(水)(高嶋慈)

画廊からの発言「新世代への視点2017」

会期:2017/07/24~2017/08/05

ギャラリー58+コバヤシ画廊+ギャラリーQ+ギャラリイK+ギャルリー東京ユマニテ+ギャラリー川船+ギャラリーなつか+ギャルリーソル+藍画廊[東京都]

バブル崩壊後の1993年に始まり、今年で25年目(隔年開催の時期もあるので回数でいうと18回目)を迎えた「新世代への視点」。たしか初年度のサブタイトルは「10画廊からの発言」だったように記憶しているが、参加画廊が少しずつ増減したため「10」を除いたものの、今年は再び10画廊に不時着した模様。振り返ればこの4半世紀に画廊界は大きく変わったが、かろうじて貸し画廊が踏ん張っていられるのは、この「新世代への視点」を開催し続けてきたからではないか。もしこの企画が続いてなければ貸し画廊の存在感はもっと薄くなっていたはず。そう考えるとこの夏、初回から参加していたギャラリー現となびす画廊が相次いで閉廊したのはなんとも寂しい限りだ。

もちろん、いくら展覧会の意義を高く評価したところで、いい作家、いい作品が出ていなければ説得力がない。そこで目に止まった作品をいくつか。まずギャラリー58の水上綾。会場に入ると灰紫色に覆われたモノクロームの抽象画が並んでいる。と思ったら、目を凝らすと白や赤の点が浮かび上がってきて、なんとなく霧のなかに浮かび上がる夜景か、飛行機の上から見た港の風景のようにも見えてくる。白い点はキャンバスをサッと削った跡のようで、なかなかのテクニシャンのようだ。

コバヤシ画廊の幸田千依は清新な水浴の絵で注目を浴びたが、今年のVOCA展では打って変わって木立から遠望した風景画を出品し、VOCA賞を受賞したことは記憶に新しい。今回は水浴図4点と木立から見た風景2点の出品。前者は構図もサイズもバラエティに富んでいるが、後者は縦長と横長の違いはあるものの構図も色彩もほとんど同じで、遠くには小高い山に囲まれた海が見え、瀬戸内海あたりを想起させる。2点とも光(太陽)は画面中央の上から射し、黄色とオレンジ色の光輪を伴っている。水浴図が青、緑を中心としているのに対し、こちらは黄色とオレンジの暖色が支配的。そのせいか、ふと嫌なものを連想してしてしまった。核爆発。まさか作者はそのつもりで描いたんじゃないだろうけど、この白い球は不吉だ。パッと見て瀬戸内海を想起したのも、ひょっとしたらヒロシマを思い出したからかもしれない。考えてみれば太陽はつねに核爆発を起こしているわけだし、あながち的外れな連想でもない。そう思って過去の作品を見直してみると、水浴に気をとられて気づかなかったが、多くの画面の中央に発光源(太陽や火)を据えていたことがわかる。水だけでなく火も主要モチーフだったのだ。

ギャラリーなつかの原汐莉は、具象・抽象を問わずさまざまなかたちに切った板に布を貼り、着色している。色はきれいだが、いまさらシェイプトキャンバスでもあるまいし、と思ったら傍らにドローイングを発見。日付の入ったダイアリーのページにその日に思いついたイメージを描いたもので、ここから図柄をピックアップして拡大し、作品化しているそうだ。そういえば絵画化したものは上下が水平に切れてるものがいくつかあるが、それはダイアリーの罫線によってドローイングをフレーミングしているから。絵画も美しいけど、ドローイングのほうが興味深い。

ギャラリー川船の山本麻世は、壁に掛けた同ギャラリー所蔵の30点ほどの近代絵画に、紅白の工事用テープを絡めている。タイトルは「川底でひるね」というもので、地下にあるこのギャラリー(京橋)はかつて川底に位置していたと想定したインスタレーション。紅白のテープは、川底に隠れていそうなゴカイとかウズムシみたいな細長いグロテスクなかたちに編まれていて、それが絵の周囲をのたうち回り、何点かの絵を飲み込んでさえいる。このバケモノの造形はあまりいただけないが、ギャラリーのコレクションを持ち出して自分の作品に採り込んでいる暴力性は評価したい。ほかにも額縁にカラフルな樹脂製品をはめ込んだり、パレルゴン(作品の付随的な要素)に興味を抱いているようだ。以上4人の作品に共通しているのは、ダブルイメージやダブルミーニングなど多様な見方、多彩な解釈を受け入れる包容力を備えていることだ。

2017/07/29(土)(村田真)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)