artscapeレビュー

その他のジャンルに関するレビュー/プレビュー

ジェニファー・ヒッギー「現代アートについて書く方法──その最前線と実践のためのヒント:『frieze』誌エディトリアル・ディレクターによるレッスン」

会期:2017/12/07

東京藝術大学[東京都]

美術ジャーナリズムの世界に足を突っ込んでもう40年になる私ですが、恥ずかしながらいまだにどうやって書いたらいいのかわからず、いつも四苦八苦している。そんなときに『美術手帖』元編集者の川出絵里さんから、東京藝大で『frieze』誌エディトリアル・ディレクターのジェニファー・ヒッギー氏による「現代アートについて書く方法」と題する公開レクチャーがあると聞き、なにかヒントを見つけられるかもしれないとワラにもすがる気持ちで参加した。もちろん川出さんの東京藝大助教デビューを盛り上げたいとの思いもあったが、そんな必要もないほど大教室は満杯で、こんなに「現代アートについて」書く人、書きたい人がたくさんいたのかとライバルの多さに不安になったものだ。

『frieze』は1991年にロンドンで創刊された「コンテンポラリー・アート&カルチャー・マガジン」で、ぼくは書店や図書館で立ち読みならぬ立ち見(図版だけね)しかしたことないが、90年代のYBAs(ヤング・ブリティッシュ・アーティスツ)をはじめアートの最新動向を斬新なエディトリアルで紹介し、急伸してきたメディアで、近年はアートフェアやアカデミーの運営にも手を染めているのは知られたところ。気になるのは、公明正大であるべきジャーナリズムに携わりながらアートマーケットを動かしていることだが、日本でも評論家がギャラリーを運営したり、ジャーナリストが作品をつくったりしている例もあるし、ま、ギョーカイの活性化という意味では許されるか。

講義はまず川出さんがここに至るまでの経緯を語り、スカイプを通してヒッギーさんがさまざまな批評家の言葉を引用しながら持論を展開していくかたちで進められた。ぼくなりに噛み砕いていうと、美術批評家になって得することは、おもしろいアーティストに出会えること、それによって世界が広がること。悪いことはアーティストからうらまれること、いちど始めたら死ぬまでやめられないこと、その割りに金持ちになれないので別の仕事もしなければならないことなど。批評家の守るべきルールは、好きでもないアーティストについて書かないこと(書いたものは後々まで残る)、美術作品と同じくらい読者の心を動かすこと(なんらかのレスポンスを喚起させること)、英語で1000語(日本語だと4000字くらい?)以上書かないこと(だれも読まないから)、かしこそうにふるまうな、ジャーゴン(定型表現、専門用語)は避けろ、簡潔に、明快に……。はっきりいってぼくでも知ってること、やってることばかりではないか。なのになぜぼくは大成しないのかというと、ここが日本だから需要が少ないし、アートに対するリスペクトもないからではないか。と社会のせいにしたくもなるが、でもやっぱり向こうでも美術ジャーナリズムだけで食っていくのは至難の業という。結局どうすりゃいいんだ!?

2017/12/07(木)(村田真)

プレビュー:小杉武久 音楽のピクニック

会期:2017/12/09~2018/02/12

芦屋市立美術博物館[兵庫県]

1950年代から活動を続けてきた音楽家、小杉武久。1960年に即興演奏集団「グループ・音楽」を結成、1960年代には「フルクサス」と関わり、その後も「タージ・マハル旅行団」を結成(1969年)、「マース・カニングハム舞踊団」の専属音楽家に就任(1977年)など、一貫して音や音楽の概念を拡張する仕事を続けてきた。また彼は、1970年代後半から音をテーマにした「オーディオ・ビジュアル作品」を手掛けてきたことでも知られている。本展では彼の長きにわたる活動を、記録写真、ポスター、プログラムなどの資料と、音をテーマにした作品約300点で俯瞰的に振り返る。また、高橋悠治(作曲家・ピアニスト)と川崎弘二(電子音楽研究家)のトークショー、小杉と藤本由紀夫(アーティスト)の対談、上映会など関連イベントも充実しており、20世紀後半の前衛芸術運動の一端を知る絶好の機会といえる。

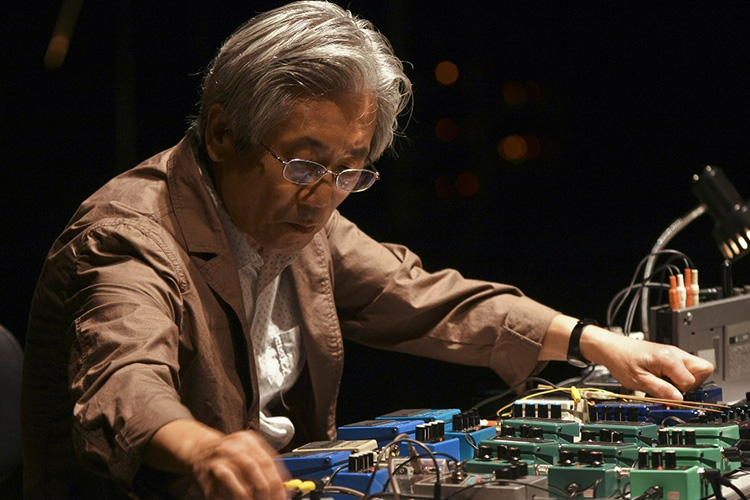

小杉武久「横浜トリエンナーレ」演奏風景(2008)

小杉武久「横浜トリエンナーレ」演奏風景(2008)

2017/11/24(金)(小吹隆文)

「1968年」─無数の問いの噴出の時代─

会期:2017/10/11~2017/12/10

国立歴史民俗博物館[千葉県]

例えば「1920年代展」のようにディケードで区切って見せる展覧会はよくあるが、同展のように特定の年に絞った展覧会はあまり例がないのではないかと思ったら、東京都現代美術館の「よみがえる1964年」とか、目黒区美術館の「1953年ライトアップ」とか、意外とあった。……と書いたのは今秋、葉山で開かれた「1937──モダニズムの分岐点」のレビューの冒頭だったが、今度は「1968年」展だ。なんだ、よくあるじゃないか。1968年というのは日本でも世界でも象徴的な年で、東大安田講堂、パリの5月革命、プラハの春などの学生運動や反権力闘争がピークを迎えた時期。それを同展では「無数の問いの噴出の時代」とまどろっこしく表現しているが、ひとことでいえば「異議申し立ての時代」だろう。

展示は「『平和と民主主義』・経済成長への問い」と「大学という『場』からの問い─全共闘運動の展開」の2部に分かれ、ベ平連、三里塚闘争、大学紛争、水俣問題などの写真、アジビラ、機関紙、ヘルメット、鉢巻きなどを紹介している。会場を見回すとやはり団塊の世代が多く、「これは東大のあれだよ」とひとりブツブツ解説するおっさんもいてウザい。幸か不幸かぼくはそれより下の世代で、子供心にも彼らの闘争が勝つとは思えなかったので(彼ら自身も勝てるとは思っていなかったはず)、当時は冷ややかな目で見ていた。だいたい戦争に反対するのに反戦運動を繰り広げるのは、平和を守るために戦争するのにも似て矛盾してないか。いちばんおかしいと思ったのは、全然別の運動でも使われる文体や書体はそっくりだということ。要するに想像力と創造性に欠けていたことだ。今回の展示を見ても、時代を差し引いてもそうした貧しさはぬぐえない。

余談だが、同展は社会一般の「1968年」を扱っているが、来年の秋に千葉市美術館で予定されている「1968年」展は美術の1968年を俎上に上げるもの。これは楽しみ。つーか、近いんだからどっちか1年ずらして同時開催してほしかったよ。

2017/11/19(日)(村田真)

THE ドラえもん展 TOKYO 2017

会期:2017/11/01~2018/01/08

森アーツセンターギャラリー[東京都]

ドラえもんとは、言うまでもなく日本の大衆文化を代表するアイコン。他の主要な登場人物も含めて、これほどあらゆる世代に知られ、親しまれ、愛されているキャラクターは他に類例がないのではないか。逆に言えば、にもかかわらず、ポップ・アートのなかにそれほど回収されていないのが不思議である。

本展はドラえもんをテーマにした企画展。「あなたのドラえもんをつくってください」という依頼に応えた28組のアーティストによる作品が展示された。著作権の問題をクリアしているからだろうか、それぞれのアーティストが思う存分ドラえもんと対峙しながら制作した作品は、いずれもすがすがしい。

ドラえもんという記号表現を自分の作品に有機的に統合すること。おそらく、本展のように強いテーマ性をもった企画展を評価する基準は、そのように与えられた外部要因と自分の内側にある内部要因との整合性にあるように思う。その縫合がうまくいけば作品として成立するし、失敗すれば破綻する。じつに明快な基準である。

例えば村上隆は、これまでマンガやアニメーションの記号表現や文法を巧みに回収してきたせいか、そうした有機的な統合をじつにスマートに成し遂げてみせた。背景をマットな質感で、キャラクターを光沢のある質感で、それぞれ描き分けるなど、いつもながらに芸が細かい。近年は牛皮を支持体にして大規模な絵画を手がけている鴻池朋子も、藤子・F・不二雄の丸みを帯びた描線を牛皮に取り入れることに成功している。全裸のしずかちゃんが双頭のオオカミの口に咥えられて連れ去られてゆく光景は、脳裏に焼きつくほど、じつにおそろしい。村上も鴻池も、ドラえもんを取り込みつつ、それに呑まれることなく、自分の作品として完成させていた。

とりわけ群を抜いているのが、しりあがり寿である。そのアニメーション映像は、「劣化」というキーワードによって、ドラえもんと自分の絵をシームレスに統合したものだからだ。自分の絵をドラえもんに合わせるのではなく、ドラえもんを強引に自分の絵に取り込むわけでもなく、コンセプトを設定することで双方を有機的に媒介してみせた手並みが、じつに鮮やかである。自虐的に見えるようでいて、「劣化」に一喜一憂する現代社会を笑い飛ばす批評性もある。しりあがりの作品こそ、現代美術のもっとも核心的な作品として評価すべきではないか。

2017/11/13(月)(福住廉)

北斎とジャポニスム HOKUSAIが西洋に与えた衝撃

会期:2017/10/21~2018/01/28

国立西洋美術館[東京都]

19世紀後半ヨーロッパをブームに巻き込んだ「日本趣味」を検証する展覧会は、88年の「ジャポニスム展」をはじめいくつか開かれてきた。でも考えてみると、ジャポニスムの展覧会というのは難しいものだ。ジャポニスムにも段階があって、最初は日本の美術工芸品を集めて家に飾ったり、それをそのまま絵に描いたりしていた。有名なのはモネが和服姿の夫人を描いた《ラ・ジャポネーズ》や、今回出品されている『北斎漫画』をパクった絵皿などだ。

この段階なら影響関係は見ればわかる。だが次の段階になると、じつはこの段階から本当のジャポニスムが始まるのだが、印象派をはじめとする画家たちが浮世絵などの色や構図を学び、それを自らの表現に採り入れていく。いわば日本美術を内面化していくわけで、パッと見ただけでは影響関係はわかりにくい。「ジャポニスム展」の難しさはここにある。わかりやすくするには影響を受けた西洋の作品と、影響を与えた日本の作品を並べて比較できるようにすることだ。これはテマヒマかかる大変な作業だが、今回の「北斎とジャポニスム」はそれを実現した。しかも日本側は北斎ひとり。つまり北斎ひとりが西洋の近代美術をどれほど感化したかがわかるのだ。

例えばドガの《背中を拭く女》の横に、よく似たポーズの女性を描いた『北斎漫画』を並べ、モネの《陽を浴びるポプラ並木》の横に北斎の《冨嶽三十六景》の1枚を置く。これなら影響関係が一目瞭然。しかし度を超すと首を傾げたり、笑い出したくなるような比較も出てくる。いい例がメアリー・カサットの《青い肘掛け椅子に座る少女》と、『北斎漫画』に描かれた布袋図で、確かにポーズは似ているけれど、可憐な少女とでっぷりした布袋は似ても似つかない。きわめつけはスーラの《尖ったオック岬、グランカン》と北斎の波涛図。これもかたちはそっくりだが、スーラは岩、北斎は波を描いているのだから似て非なるもの。ところが驚いたことに、この対比は以前からよく知られていたらしい。そんな逸話も含めて、キュレーターの情熱が伝わってくる展覧会なのだ。

2017/11/11(土)(村田真)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)