artscapeレビュー

小吹隆文のレビュー/プレビュー

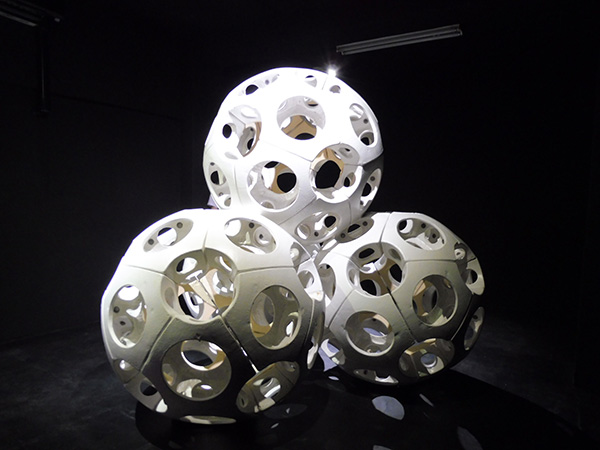

南野馨展

会期:2017/09/11~2017/09/30

ギャラリー白kuro[大阪府]

南野馨は球体の陶オブジェをつくる作家だ。陶芸は焼成の過程で歪みや収縮が起こるため、幾何学的な造形には向いていない。しかし、それを承知で陶芸を選択することにより、ほかの素材とは異なる質感、重量感、実在感が表現できる。さて今回、南野は4つの白い球体を組み合わせた作品を発表した。ひとつの球体は同一形状のパーツ20個から成る。つまり正20面体の表面を膨らませたということだ。また、各パーツには円形の穴が開いているが、これには強度の維持と重量軽減という意味合いもある。こうした側面からも彼の作品が機能主義的で、陶芸につきものの偶然性の美学とは対極にあることがうかがえる。作品は壁を黒く塗った暗室の中央に配置され、照明はスポットライトのみ。照明に照らされて白いボディが浮かび上がり、劇的な効果を発揮していた。また、球体4点が組み合わさった姿は原子模型を連想させ、その点でもこれまでの個展とは違っていた。暗室、照明、組作品、これら3つの要素により、南野は新たな表現スタイルを獲得したと言えよう。

2017/09/11(月)(小吹隆文)

六甲ミーツ・アート 芸術散歩2017

会期:2017/09/09~2017/11/23

神戸市の六甲山上に点在するさまざまな施設を会場に行なわれる芸術祭「六甲ミーツ・アート 芸術散歩」(以下、「六甲~」)。その名の通り、散歩感覚で山上を歩き、芸術作品との触れ合いながら、六甲山の豊かな自然環境や観光資源を楽しめるのが大きな魅力だ。今年は39組のアーティストが参加し、例年のごとく多彩な展示が行なわれている。筆者のおすすめは、六甲山カンツリーハウスの川島小鳥、六甲高山植物園の豊福亮と楢木野淑子、六甲オルゴールミュージアムの奥中章人と田中千紘、六甲山ホテルの川田知志である。一方、今年の展示は全体的に小ぶりで、やや地味な印象。「六甲~」自体も2010年の第1回から8年目を迎えたこともあり、そろそろマンネリ回避策を考えねばならない。具体的には、これまでの総括と、新たなテーマ設定、目標設定だろう。それと関係しているのかもしれないが、第1回から企画制作を担当してきた「箱根彫刻の森美術館」の名が今回から消えていた。筆者は、この芸術祭のクオリティーが保たれてきたのは、彼ら美術のプロたちの存在が大きかったと思っている。今後の「六甲~」はどこへ向かうのだろう。若干の不安を覚えたのもまた事実である。

2017/09/08(金)(小吹隆文)

今井祝雄─余白の起源

会期:2017/09/02~2017/09/30

ozasakyoto[京都府]

本展は、今井祝雄が異なる時期に制作した2つのシリーズ作品を中心に構成されていた。ひとつは2010年から11年にかけて発表した《フレーム考》12点、もうひとつは1971年に行なわれた具体美術協会のグループ展(同協会にとって最後の展覧会)に出品した《絵画または余白─A》と《同─B》の2点である(ほかには石版作品が数点)。2つのシリーズには共通の特徴がある。それは真っ白なキャンバスの四辺にメディウムが盛り上げられており、ほかには何も描かれていないことだ。また興味深いことに、今井は2010~11年の作品を制作した際、1971年の作品を完全に忘れていたという。つまり2つのシリーズは不連続だが、それでいて何がしかの共通性と時代精神を宿していることになる。1971年の作品を考えるとき、同時代の「もの派」やコンセプチュアル・アートとの関連が連想される。一方、2010~11年のアートシーンに40年前のような流行はなかったと記憶しているが、今井のセンサーは何を感じ取っていたのだろうか。筆者が思うに、2つのシリーズに共通するのは、絵画とそれが置かれる空間との関係、描くことをギリギリまで削ぎ落した表現、描くことの意味を問い直すこと、である。この推測が正しいか否かはさておき、ひとりの作家が40年の時を経て、エコーのように同系の作品を制作していたという事実が面白い。展覧会初日に行なわれた今井と平井章一(京都国立近代美術館主任研究員)のトークを聞いていれば、作家の意図がより明確に理解できただろう。参加できなかったことがいまになって悔やまれる。

2017/09/05(火)(小吹隆文)

人長果月展─Biosphere─

会期:2017/09/05~2017/09/16

galerie 16[京都府]

人長果月はインタラクティブなビデオインスタレーションをつくり続けているアーティストだ。今回の作品は「biosphere」(生物圏)と題されており、森の木々や草花、動物たち、池の水面や魚などを撮影した映像が幾重も重なったものだ。そして画面の前を人が横切る、動くなどすると映像のレイヤーがほころんで、隠れていた映像が垣間見える。また展示室の端には光源と回転するレンズが設置されており、そこから放たれた光が映像に干渉する仕組みにもなっている。タイトルからも窺えるが、本作のテーマは近年変調が著しい地球環境への危機感であろう。また本作のもうひとつの特徴は、音楽の効果的な使用だ。レガートな和音から成るオリジナル楽曲は、「カノン進行」と呼ばれる有名なコード進行でつくられており、映像に荘重さを加えていた。それはまるでレクイエムのようであり、作品を見続けるうちに、自分が人類滅亡後の世界にひとり生き残って、失われた自然を懐かしんでいるかのような気持ちにさせられた。

2017/09/05(火)(小吹隆文)

ロバート・フランク:ブックス アンド フィルムス, 1947-2017 神戸

会期:2017/09/02~2017/09/22

デザイン・クリエイティブセンター神戸(KIITO)[兵庫県]

巨匠写真家ロバート・フランクと出版人ゲルハルト・シュタイデルがタッグを組んで実現した展覧会。世界50カ所を巡回しており、日本での開催は昨年11月の東京展以来となる(現時点では日本で最後になる模様)。会場はデザイン・クリエイティブセンター神戸(KIITO)の広い吹き抜け空間で、体育館ほどの床面積と天井高を持つ。本展では会場の特性を利用して新聞のロール紙を懸垂幕状に吊るす展示スタイルを採用。広大な空間に負けない広がりと余裕のある空間を実現した。また、吹き抜けに隣接する天井の低い空間は映画上映(長編、短編とも)やコンタクトシートの展示に当てられ、やはり空間づくりの上手さが感じられた。筆者にとってロバート・フランクといえば『THE AMERICANS』であり、その次にザ・ローリング・ストーンズのレコーディングやツアーに帯同した一連の写真、映像が思い浮かぶ。しかし本展を見ると、それらは彼の仕事の一部に過ぎず、意欲的にさまざまな主題や表現手法に取り組んでいたことが分かる。特に写真と手書き文字の組み合わせは興味深かった。ちなみに筆者は、今年の年初から神戸の某画廊主を通じて本展のプランを聞いていたが、その時点で開催の可能性は五分五分だった。この素晴らしい機会を実現してくれたスタッフに、感謝と労いの言葉をかけたい。

2017/09/02(土)(小吹隆文)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)