artscapeレビュー

建築に関するレビュー/プレビュー

福岡の建築

[福岡県]

約2年ぶりに博多を訪れた。《福岡大名ガーデンシティ》(2023)は、都心の大型再開発だが、高層棟の足元が二つに割れたゲートのような空間をくぐると、旧大名小学校の校庭が広がる。リノベーションされた校舎はスタートアップの場に変えられており、とても雰囲気が良かった。やはり、昨年オープンした《麻布台ヒルズ》、《虎ノ門ヒルズ ステーションタワー》、《東急歌舞伎町タワー》など、地価の高い東京の再開発よりも、全体として空間に余裕が感じられる。

《福岡大名ガーデンシティ》(2023)

《福岡大名ガーデンシティ》(2023)

30年経っても、ど迫力の《アクロス福岡》(1995)のそばの西中洲エリアに、yHa architects(平瀬有人+平瀬祐子)による公園のPark-PFI(公募設置管理制度)事業、地形を延長したような2棟の小さな飲食施設《ハレノガーデン》(2019)が建つ。これらの建築が引き立てるのは、奥の《旧福岡県公会堂貴賓館》(1910)である。これも山形の《文翔館》(1916)と同様、共進会に関わる建築だった。1910年の九州沖縄八県連合共進会に際して来賓接待所としてつくられ、山形出身の三條栄三郎が設計している。もっとも、気になったのは、説明文で「フレンチ・ルネサンス」のラベルを貼ってしまうことで、デザインをわかった気にさせていること(ちなみに、解説の映像ではイタリアのオペラを流していた)。なるほど、急勾配の屋根の窓や造形などはフランス風だが、それらがすべてではない。筆者が文翔館でも試みたように、もっと精緻に外観や各部屋の差異に関する分析が可能であり、意匠を奥深く楽しむことができるはずだ。

《アクロス福岡》(1995)

《アクロス福岡》(1995)

左から、yHa architects(平瀬有人+平瀬祐子)設計《ハレノガーデン》(2019)、《旧福岡県公会堂貴賓館》(1910)

左から、yHa architects(平瀬有人+平瀬祐子)設計《ハレノガーデン》(2019)、《旧福岡県公会堂貴賓館》(1910)

《旧福岡県公会堂貴賓館》内部、貴賓室の様子

《旧福岡県公会堂貴賓館》内部、貴賓室の様子

太宰府は十数年ぶりだろうか。斜めに小さい木を組んで構造とインテリアを兼ねる隈研吾のスターバックス(2011)は、インスタ映えする建築として有名であり、朝から海外からの観光客で賑わっていた。

隈研吾設計《スターバックスコーヒー 太宰府天満宮表参道店》(2011)

隈研吾設計《スターバックスコーヒー 太宰府天満宮表参道店》(2011)

今回の目的は、藤本壮介による屋根の植栽が盛り盛りになった《天満宮仮殿》(2023)である。彼らしいユーモアと大胆さに溢れ、期間限定ながら、これもフォトジェニックな建築だった。藤本の初期作品は平面の構成が特徴だったが、ブダペストの音楽の家や万博の木造リングなど、近作は屋根がキャラ立ちする。ちなみに、太宰府天満宮の各所には、境内美術館として現代アートがあちこちに散りばめられ、それらを探して歩くのも楽しい。ライアン・ガンダーやサイモン・フジワラらの作品が見逃すような場所にそっと置かれ、風景にまぎれている。以前、太宰府のアートプログラムでも、春木麻衣子やホンマタカシが参加しており、TARO NASUギャラリーの作家で固めているようだ。

藤本壮介設計《天満宮仮殿》(2023)

藤本壮介設計《天満宮仮殿》(2023)

「境内美術館」として太宰府の敷地内に展示されている作品の一部。左から、サイモン・フジワラ《時間について考える》(2013)、ライアン・ガンダー《この空気のように》(2011)

「境内美術館」として太宰府の敷地内に展示されている作品の一部。左から、サイモン・フジワラ《時間について考える》(2013)、ライアン・ガンダー《この空気のように》(2011)

2024/01/20(土)(五十嵐太郎)

ゲティ・センター、ゲティ・ヴィラ

[アメリカ合衆国、ロサンゼルス]

32年前はまだゲティ・センターはなく、ヴィラを訪れた記憶はあるが、ヴィラのほうもその後リニューアルされたという。まずはホテルからバスを乗り継いでゲティ・センターへ。バスを降りるとそこから丘の上までトラムに乗る。これは快適。しかもトラムもセンターの入場料もタダというから太っ腹だ。創設者のジャン・ポール・ゲティ(1892-1976)は石油王として世界一の大富豪になったこともある実業家。金持ちといっても日本とはスケールが違う。丘の上に建つセンターはリチャード・マイヤーの設計で1997年に開館、そのうち美術館は5棟の白いモダンな建物からなる。美術館のテラスに出ると眼下にLAの街から太平洋までが広がり、絶景というほかない。

ゲティ・センター [筆者撮影]

ゲティ・センター庭園 [筆者撮影]

ここでは中世から近代までの絵画を中心に展示している。あるわあるわ、マサッチョからルーベンス、ターナー、モネ、ファン・ゴッホまで教科書どおりにひととおりそろえている。この大富豪は美術が好きというより、みずからのルーツであるヨーロッパに憧れ、ヨーロッパの歴史・文化を可視化した絵画を買い集めることで(西洋)美術史そのものを手に入れたかったに違いない。そのせいか、一流品はあっても超一流品はない。そもそも集めたのが20世紀なので、超一流品はすでにヨーロッパの老舗ミュージアムに収まっていたのだ。

と思って見ていたら、ティツィアーノの《ヴィーナスとアドニス》があるではないか。古典絵画のなかでもこれがもっとも価値が高そうだが、しかしこの作品は何点ものヴァージョンがあって、ここのは工房作とする専門家もいる。ファン・ゴッホの《アイリス》もある。バブルの時期に約73億円で落札されて有名になった作品だが、購入者が手放したのを入手したのだろう。あれこれ手を使って買い集め、美術史の教科書をつくろうとしたことがわかる。規模の大きさ、建築および環境のすばらしさに比べて、中身はやはりアメリカン(少し薄い)というのが正直な感想だ。

Uberでゲティ・ヴィラに移動。ヴィラはポンペイの近くに埋もれていた邸宅を模した美術館で、古代ギリシャ・ローマの美術を中心に展示している。ここに来ると、ゲティがヨーロッパに恋焦がれてコレクションと美術館建設に走ったことが、推測ではなく確信に変わる。LACMAにしろザ・ブロードにしろMOCAにしろ、いずれも世界の現代美術が中心なのに、ヴィラとセンターだけが古代から近代までの西洋美術に限定しているからだ。これはジャン・ポール・ゲティの個人的な好みもあるだろうが、むしろ自分のルーツを西洋に求めたがる保守的なアメリカ人の嗜好を反映したものと捉えるべきかもしれない。それにしても、繰り返すようだが中身はともかく、土地と建物にどれだけ大金を注ぎ込んだことか。しかも驚くべきことに入館無料なのだ。ちなみに、ゲティも含めてこの3日間で訪れた美術館5館の入場料はすべて無料だった。道理でどこも混んでるはずだ。

ゲティ・ヴィラ [筆者撮影]

The Getty:https://www.getty.edu/

2024/01/04(木)(村田真)

ザ・ブロード、ロサンゼルス現代美術館(MOCA)、ハウザー&ワース・ギャラリー

[アメリカ合衆国、ロサンゼルス]

ホテルの前から地下鉄に乗ってダウンタウンのシビックセンター/グランドパーク駅で降りて、フランク・ゲリー設計のウォルト・ディズニー・コンサートホールを横目に見ながらザ・ブロードへ。ここはブロード夫妻が集めたコレクションを公開するため2015年に開館した現代美術館で、細かい採光窓が斜めに入った白い外観は、直方体の躯体にベールをかぶせたような印象だ。その建設費1億4000万ドル(約210億円)もブロード夫妻が出資したという。入館すると洞窟のような内装に面食らう。美術館は世界的に建築の実験場になってるなあ。

ザ・ブロード(右隣はウォルト・ディズニー・コンサートホール)[筆者撮影]

建物は3階建てで、1階と3階が展示室。コレクションは1950年以降のアメリカを中心とする現代美術ばかり。アンディ・ウォーホル、バーバラ・クルーガー、ジェフ・クーンズらなじみのあるアーティストの作品もあるが、ぜんぜん知らない作家の超巨大な(それだけに薄味の)作品も多い。また、名前や主題から察するに、ネイティブアメリカンやアフロアメリカンのアーティストも多いように感じた。久しぶりのアメリカなので、これが21世紀のアメリカ美術かと感心したり呆れたり。ちなみに日本人作家で見かけたのは草間彌生と村上隆の作品のみ。

ザ・ブロード 展示室 [筆者撮影]

斜向かいのロサンゼルス現代美術館へ。かつてMOCAといえば磯崎新設計のこの美術館を指していたけど、いまや各地に現代美術館が林立したせいかLAMOCAと呼ばれることが多い。また、前回来たときはここが最先端だったのが、いまや最先端があっちこっちに分散してしまい、ここは閑散としていた。いや閑散としていたのは展示が1970〜1980年代の美術を中心としていたせいかもしれない。いまの「目立てば勝ち」みたいなアートとは違い、半世紀ほど前は見るものを考えさせる美術が多かったからなあ。ところで、この近辺にディズニー・コンサートホールやザ・ブロードなど特徴のある建築の文化施設が多いのは、MOCAの建築が起爆剤になったからではないかとにらんでいる。もっともディズニー・コンサートホールやザ・ブロードが建ったいまとなっては、MOCAはむしろオーソドックスな古典建築の風格さえ漂っているが。

ロサンゼルス現代美術館(MOCA)[筆者撮影]

バスで倉庫街のハウザー&ワースへ。ハウザー&ワースはチューリヒで創業したギャラリーで、世界に17もの支店を持つ「メガギャラリー」のひとつ。驚くのは地中海の小さな島をひとつ丸ごとアートセンターにしたり、イギリスの庭園を現代美術の展示場にしたり、やることの規模が大きすぎてギャラリーの枠を超えているのだ。ここでも2階建ての大きな建物を丸ごとギャラリーに当てている、と感心していたら、そんなもんじゃなかった。裏に続く倉庫もすべて別の2つのギャラリーとレストラン、ブックショップなどに使われ、この一区画全体がハウザー&ワースの敷地らしいのだ。これはおったまげ。いったいどんだけ稼いでいるんだ? またこの界隈にはNPOのアートセンターやカフェが集まり、壁はグラフィティに覆われ、まるでかつてのニューヨークのソーホーを彷彿させる。扱われている作品はそんなに大したことないのにね。

ハウザー&ワース [筆者撮影]

ハウザー&ワース周辺のグラフィティ [筆者撮影]

The Broad:https://www.thebroad.org/

2024/01/03(水)(村田真)

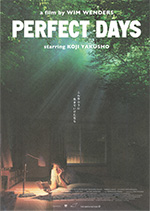

ヴィム・ヴェンダース『PERFECT DAYS』

渋谷区内の公衆トイレの設計を、安藤忠雄や隈研吾らの有名な建築家やデザイナーに依頼する「THE TOKYO TOILET」のプロジェクトをモチーフに映画を撮影するという持ち込み企画として制作されたものだが、きちんとした「映画」になっていることに感心させられた。光と影、そして色が美しいのはもちろん、変わらずヴィム・ヴェンダース監督の首都高好きの構図を確認できるのも嬉しい。彼は小津安二郎へのオマージュ『東京画』(1985)や、山本耀司を題材とする『都市とモードとビデオノート』(1989)で首都高の映像を効果的に用いていたが、本作も自動車で各地のトイレをまわるとき、日常的に首都高を使う。また下町に暮らす主人公の生活圏の背景として、しばしば東京スカイツリーが遠景に登場するのも興味深い。小津好きと言っても、ヴェンダースはレトロな風景にこだわっているわけではないのだ。なお、トイレの清掃作業員の名前が「平山」となっているのは、小津の代表作『東京物語』(1953)の平山家にちなむものだろう。そしてほとんどしゃべらない、主演の役所広司の表情は、見事な演技である。少しずつ違いがありながら、儀礼のようにルーティン化した日々を送る平山は、毎朝、近所の道路をホウキで掃く音で目覚める。そして彼も各地のトイレを隅々まで磨く。

実は建築と掃除は興味深いテーマである。例えば、ボルドーの住宅で働く家政婦の仕事を撮影した「コールハース/ハウス・ライフ」(2008)で気づかされるのは、われわれは建築を見たり、空間を体験しているが、あらゆる表面を触るのは、清掃する人だ。しかも日々、繰り返すことによって、家政婦はコレオグラフィーのような身ぶりすら完成させる。また津波から10年後のジェフリー・バワが設計したホテルをとらえたホンマタカシの映像「After 10 years」(2016)も、清掃人に注目し、床をこする音を強調していた。つまり、音と触覚である。そもそも音とは、遠くにいながら、振動によって触れることだ。そうした意味で映画は、清掃を通し、建築を批評的に表現する可能性をもつ。トイレの清掃人という設定は偶然ではないと思われる。

もっとも、「THE TOKYO TOILET」の背景を知らない海外の人が本作を鑑賞したら、大きな事件が起きない、たんたんとした日常を描きながら、東京にはなんと前衛的なトイレばかりあるのだろうと、エキゾティシズムをくすぐられるだろう。いや、これは日本人でも違和感をもつかもしれない。

「THE TOKYO TOILET」 佐藤可士和のトイレ

「THE TOKYO TOILET」 田村奈穂のトイレ

『PERFECT DAYS』:https://www.perfectdays-movie.jp/

2024/01/03(水)(五十嵐太郎)

イスタンブール空港と日帰りツアー

イスタンブール空港[トルコ、イスタンブール]

今回のブダペスト行きでは、乗り継ぎでイスタンブールの空港を利用したが、トルコの滞在は30年ぶりくらいである。アタテュルク空港に代わり、2019年にオープンした新しいイスタンブール空港は、ピニンファリーナ、ノルディック、グリムショーなど西欧の建築事務所が設計を担当、中近東やシンガポールのように華やかなショッピングモールを抱えた超巨大な空間に変貌し、以前とまったく違う。この流れに日本は完全に乗り遅れており、成田も羽田も首都の国際空港に見えない。

イスタンブール空港

イスタンブール空港

興味深いのは、ただ商業施設が並ぶのではなく、有料のエアポート・ミュージアムを併設しており、古代やイスラムなど、トルコ各地の文化財を紹介していたこと。それぞれの空港からの距離も示すことで、次回はイスタンブール以外の地方に行きたいと思わせる仕かけになっていたこと。それなりに規模は大きいが、各部屋に監視員はまったくいなかったので、おそらくレプリカの展示だったと思われる。

イスタンブール空港 エアポート・ミュージアムのエントランス

イスタンブール空港 エアポート・ミュージアム 「オスマン帝国時代」

イスタンブール空港 エアポート・ミュージアム 「古代」

帰りのトランジットでは、トルコ航空を利用している場合、乗り継ぎ時間が長いと(6~24時間)、無料の「Touristanbul」(日帰りイスタンブール観光ツアー)に参加できるというので申し込んだ。1日に8回のツアーが組まれており、もっとも長いのは8時30分から18時までの終日であり、18時30分からだとボスポラス海峡クルーズが含まれるという。筆者が参加したのは、16時から21時30分までのイブニングツアーであり、空港からバスで往復し、旧市街を散策した後、人気店「セリム・ウスタ」の夕食を楽しんだ。

まわったのは、シェフザーデ・ジャーミィ、イスタンブール大学、ベヤズット広場、グランドバザール、コンスタンティヌスの柱、エジプトのオベリスク、蛇の柱、ドイツの泉、ブルーモスクなどである。そして前に訪れたときは博物館だったが、今回はモスクになっていたアヤソフィアは、じっくりと内部を見ることができ、ローマ建築の迫力を体験した。ツアーでは、強制的に土産物屋に連れていかれることもなく、お金が必要な場面がない。これは凄いサービスで、ただの経由地と考えていた旅行客もイスタンブールのファンになり、次はここを目的地にしようと考えるだろう。クールジャパンの予算も、お笑いにつぎこまないで、こう使うほうが効果的ではないか。

2024/01/01(月)(五十嵐太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)