artscapeレビュー

パフォーマンスに関するレビュー/プレビュー

円盤に乗る派『仮想的な失調』

会期:2022/06/03~2022/06/05

吉祥寺シアター[東京都]

円盤に乗る派『仮想的な失調』は「何もないはずのところにおれは立っていた」と暗闇に響く幽霊(辻村優子)の声ではじまる。明かりが点き、幽霊の姿とともにそこに立つ男(日和下駄)の姿が見えるようになると幽霊はすぐさま「お前は驚いただろう。自分の体がそこにあるということ」と男に向かって話しかけるのだが、「お前はまだ呼吸もできないかもしれない」と言われるその男はどうやらこの世界に生まれ出たばかり、あるいはいまにもこの世界に生まれようとしているようでもある。そうしてはじまるACT Ⅰは狂言「名取川」を下敷きにしたものだ。

「名取川」は物覚えの悪い僧が授けられた二つの名を忘れないように袖に書きつけておくものの、川を渡る際に袖に書かれた名前が消えてしまい、その川が名取川という名だったことから名前をとられたと思い込み──という話。『仮想的な失調』では名取川が「ハッピーマートなとり店」に置き換えられるなど諸々の設定こそアレンジが加えられているものの、大まかな筋は原作を踏まえており、狂言版と同じく男が自らの名を思い出したところで終わる……のだが、その直後、男はシズチャン(畠山峻)に「お、9太郎じゃん。こんなとこにいたの」と声をかけられ、舞台上の世界は能「船弁慶」を下敷きにしたACT Ⅱ(および休憩を挟んでのⅢ)へとスライドしていく。

[撮影:濱田晋]

[撮影:濱田晋]

9太郎と呼びかけられつつも記憶の戻らない男だったが、自らが9太郎であることを引き受け、シズチャンとムサシ丸(橋本清)と行動を共にすることにする。どうやら9太郎は虚言癖のあるインフルエンサーの兄によってツイッターで拡散された情報が元で追われる立場にあるらしい。犬のシズチャンを連れたまま逃避行を続けることはできないと判断した一行はゲストハウスのOwner(鶴田理紗)とともに別れのパーティーを開き、シズチャンのダンスが終わるとACT Ⅱは幕となる。

登場人物の名前からもほとんど明らかだが、「船弁慶」は源九郎義経の都落ちをベースにした物語で、『仮想的な失調』では義経・武蔵坊弁慶・静御前がそれぞれ9太郎・ムサシ丸・シズチャンに置き換えられている。前半で静御前を演じるシテ方が後半では平知盛の怨霊を演じる「船弁慶」と同じように、『仮想的な失調』のACT Ⅱでシズチャンを演じた畠山はACT Ⅲでヒラオカクンとして登場し、特急電車の中で9太郎に暴行を加えることになる(ただしその場面は舞台上では描かれない)。

病院で目覚めた9太郎は、自分は豪雨のために川を渡ったところで緊急停止した電車のトイレで怪我をして倒れているところを発見されたのだと付き添っていたムサシ丸から告げられる。ムサシ丸が去り、9太郎ひとりになった病室に幽霊が現われると「お前はすでに罪を背負っている。そろそろそれに向き合わなくてはならない」と9太郎の罪を思い出させる。ヒラオカクンは、かつて9太郎がつくり出し兄によって拡散されたイメージが原因で自らの命をその川で絶ったのだった。いつしか幽霊の語りの主語は「お前」から「おれ」へと移行しており、そうして忘れ去られていた罪は回帰する。

[撮影:濱田晋]

[撮影:濱田晋]

『仮想的な失調』は「名取川」と「船弁慶」の間に二つの名という共通点を見出し、そのモチーフをしつこいまでに反復している。俳優は辻村を除いた全員が二役を演じ、最後にはその辻村が演じる幽霊でさえ9太郎の分身とでも呼ぶべき存在であったことが明らかになる。なかでもシズチャンとヒラオカクンがひとり二役であることは重要だ。そこでは愛憎の両面がひとりの俳優のなかに同居している。そういえば、ACT Ⅰでも男とハッピーマートの店員なとり(橋本)との間でこれ見よがしな(狂言版には存在しない)役割交換が行なわれていたではないか。それらはすべて、9太郎が暴行の被害者になると同時に自らも加害者であったことを思い出す最後の場面へとつながっている。9太郎の罪は彼を追い詰める兄のふるまいと同型でさえあるのだ。ならば、最後の場面で発せられる「除霊の水」で霊を「退治しちゃえば、もう何も心配いらないよ」というムサシ丸の言葉が何の解決にもならないであろうことは明らかだ。川の此岸と彼岸の区別は、思うほど容易ではない。

[撮影:濱田晋]

[撮影:濱田晋]

本作では戯曲を担当したカゲヤマ気象台とともに蜂巣ももが共同演出を担当している。具体的なプロセスはカゲヤマが書いた「ありふれた演劇について」29に詳しいが、今回の共同演出は「現場ではカゲヤマが演出を行うが、蜂巣氏はカゲヤマに対して演出を施す」ようなものだったという。「自我に対して超自我があるように、演出に対する『超演出』を行う」とも記されるこのプロセス自体、『仮想的な失調』と共振するものだ。残念ながら演劇の創作現場における加害が頻繁に問題になる現在においては、このようなプロセスのあり方自体が重要な意味を持つだろう。そしてそれは優れたクリエイション成果としても結実することになった。円盤に乗る派としては過去最多の集客を記録した『仮想的な失調』の戯曲は円盤に乗る派のオンラインショップで購入することができる。

円盤に乗る派:https://noruha.net/

「ありふれた演劇について」29:https://note.com/noruha/n/nd713f8a362d0?magazine_key=m1c104069f174

円盤に乗る派オンラインショップ:https://noruha.stores.jp/

関連レビュー

円盤に乗る派『流刑地エウロパ』|山﨑健太:artscapeレビュー(2021年03月15日号)

円盤に乗る派『ウォーターフォールを追いかけて』|山﨑健太:artscapeレビュー(2020年11月15日号)

円盤に乗る派『正気を保つために』|山﨑健太:artscapeレビュー(2018年08月01日号)

2022/06/05(日)(山﨑健太)

ホエイ『ふすまとぐち』

会期:2022/05/27~2022/06/05

こまばアゴラ劇場[東京都]

嫁 v.s. 姑を中心とした地獄のようなバトル&ディスコミュニケーションに笑いながら、ふとした瞬間にそれが私自身の周囲の状況に重なって見えてゾッとする。「怒涛の津軽弁エンターテイメント」を掲げるホエイ『ふすまとぐち』はそんな作品だった。

舞台は津軽地方に居を構える小山内家。夫に先立たれたキヨ(山田百次)は長男のトモノリ(中田麦平)とその嫁・桜子(三上晴佳)と同居している。その家には離婚した長女・幸子(成田沙織)が小6の娘・小幸(井上みなみ)とともに出戻ってきたばかりだ。キヨとうまくいっていない桜子は、最近はもっぱら押入れに篭って過ごしているらしい。一方のキヨは「早起きの会」を名乗る千久子(赤刎千久子)と沢目(森谷ふみ)という怪しい二人組を家に呼び込んでいて──。

ホエイにとって3年ぶりの東京公演となった本作は、作・演出の山田が青森から上京してきて立ち上げた「劇団野の上」で2010年に初演され、その後2012年には5都市をツアーで回った作品の再演。プロデューサー/ドラマターグの河村竜也とともに企画から立ち上げるというホエイ(およびその前身としての青年団若手自主企画河村企画)名義の作品には、岸田國士戯曲賞の最終候補作にも選出された『郷愁の丘ロマントピア』に代表される北海道三部作をはじめ、かなりはっきりと社会的なテーマを打ち出したものが多い。ホエイ以前の作品であり、嫁姑バトルに焦点を当てた「エンターテイメント」である本作には一見したところそのような社会的なテーマ性は薄いようにも思えるが、しかしもちろん、小山内家の置かれている状況の背後にはさまざまなレベルでの格差が横たわっている。

小山内家で家事を引き受ける桜子に個人としての収入はおそらくない。夫のトモノリは働きに出ているものの、仕事は時給払いの非正規雇用しかなく、それさえしばしば休みになってしまう。経済的背景がキヨとの同居の一因となっていることは否めないだろう。シングルマザーとしてスナックで働く幸子の事情も似たり寄ったりだ。一方のキヨには、近所の怪しげな集まりで勧められた15万円もするトルマリン入りの布団をぽんと買えてしまう程度には貯えがある(それが財布にどの程度のダメージを与えるものなのかはともかく)。桜子の置かれている状況は都市部と地方の、世代間の、そして男女の格差が生み出したどんづまりなのだ。その意味では、小山内家の居間ほどに現代日本の諸問題が表われている場所はほかにないとさえ言うこともできるかもしれない。10年ぶりの再演だが、作品のアクチュアリティはますます高まっている。

キヨのキャラクターの強烈さも手伝って、小山内家の嫁姑バトルは苛烈をきわめたものとなっている。だが、そこにある対立は見かけ通りのものではない。例えば、冒頭の場面でキヨは桜子の朝食の味つけがしょっぱいと文句を言うが、その日の味つけは前日の「味がしない」というキヨのコメントを受けて桜子が調整した結果であり、そもそも魚を毎日出すこと自体、キヨのリクエストによるものだった。桜子からキヨへの嫌がらせのように思えた虫のバラバラ死体も、虫を嫌がるキヨのために桜子が殺したものでそこに悪意はない。一方、キヨが家に招き入れた「早起きの会」の二人は怪しげな新興宗教の信者のようにも見えるものの、会のメンバーは「辛い思い」をしてきた女性で構成されており、キヨが二人を呼んだのもどうにかして桜子を押入れから外を出そうとしてのことらしい。二人が対立しているのは確かだが、同時に、そこにいるひとりの人間として相手のことを気にかけていることもまたたしかなのだ。その意味では、キヨとの対話を半ば放棄しコミュニケーションの断絶が起きているトモノリや幸子との関係の方が深刻であるとさえ言える。キヨが脳卒中で倒れたときの両者の対応の差にもその違いは表われている。

このようなすれ違いやディスコミュニケーションは小山内家だけでなく日本中のあらゆるコミュニティで起きていて、しかししばしば見て見ぬふりをされ、あるいは気づかれずにきたものだ。小山内家の親戚の小学1年生・幸太郎(中田)が小幸にキスを迫る場面はそのグロテスクさを観客に突きつける。そこにあるのは相手の意思を無視して性的な行為を迫る暴力そのものだからだ。小学生の衣装を身につけた成人男性の姿は子供を表わすよりむしろ、日本社会に生きる男性の幼稚さを暴き立てるものだろう。

さて、本作はキヨにかけられた優しい言葉を思い出した桜子が小山内家に戻り、「ただいま」「おかえり」と作中で初めてまともにトモノリと言葉を交わす場面で終わる。家族というコミュニティの再生に向けた一筋の希望を感じさせるラストだが、これがDV被害者の陥りがちなパターンであることを考えると素直に感動してもいられない。これは家族というコミュニティに限った話ではないだろう。そういえば「早起きの会」のメンバーもまた、お互いの関係を「親族」と称していたのだった。「ワだぢ家族だべ」という言葉は呪いにもなり得る。そのことを知ったうえでなお、鈍感さに閉じこもることもなく、自分の所属するコミュニティと、そこにいる人々とどのような関係を結ぶことができるのか。『ふすまとぐち』はそんな問いを投げかけている。

ホエイ:https://whey-theater.tumblr.com/

関連レビュー

ホエイ『或るめぐらの話』|山﨑健太:artscapeレビュー(2019年11月01日号)

ホエイ『喫茶ティファニー』|山﨑健太:artscapeレビュー(2019年06月15日号)

青年団リンク ホエイ『郷愁の丘ロマントピア』|山﨑健太:artscapeレビュー(2018年02月01日号)

2022/05/29(日)(山﨑健太)

ケダゴロ『세월』

会期:2022/05/26~2022/05/29

KAAT神奈川芸術劇場 大スタジオ[神奈川県]

下島礼紗を主宰に2013年に結成されたダンスカンパニー、ケダゴロ。下島は、「KYOTO CHOREOGRAPHY AWARD 2020」にて受賞し、今年度よりセゾン文化財団の若手支援枠であるセゾン・フェローⅠに採択され、海外公演も予定など、新進気鋭の振付家である。ケダゴロはこれまで、出世作『sky』(2018)では連合赤軍事件とオウム真理教事件、『ビコーズカズコーズ』(2021)では1980年代の整形逃亡殺人犯である福田和子と、センセーショナルな社会事件を着想源としたダンス作品を発表してきた。前者では、オムツ姿で両手に持った氷の塊をダンベル体操のように持ち上げ続け、後者では、頭上に格子状の装置が張り巡らされ、腕の筋肉のみでその上に登って身を隠す/耐え切れずうんていのようにぶら下がる運動が繰り返され、悲鳴や怒号、「ガンバレ」と激励しあう声が飛び交う。ダンサーの身体に過酷な負荷をかけ続けることで、さまざまな集団的暴力(日本社会の同調圧力、規律や権威への絶対的服従、ジェンダーの暴力、そして振付という暴力)を観客に突きつけてきた。

本作『세월』では、2014年に韓国で起きた大型旅客船「セウォル号」沈没事故を題材としている。304名(うち修学旅行の高校生250名)の死者を出したこの大惨事は、積荷の過積載、乗船員の経験不足、救命道具や避難誘導の安全教育の怠慢、そして乗客へ「待機」のアナウンスを繰り返すだけで避難指示が大幅に遅れたことなど、複数の要因が指摘されている。

開演前から、舞台の上手奥にはオレンジに塗られた平台が山型に積み上げられ、名前のゼッケンのように胸に「세월(セウォル)」と書かれたTシャツを着た出演者たちが、この「船」の両側に佇んでいる。頭上には大きな拡声器が4台吊られ、時折アナウンスが流れる。開演と同時に出演者たちが平台の山から降りると、危ういバランスを保っていた「船」は、「ドーン」という轟音とともに崩壊。拡声器が不穏に傾く。だが彼らは、オレンジの平台=救命ボートには見向きもせず、単調だが中毒性のある韓国語の歌に合わせ、ふざけたノリの振付を集団的統率のもと踊り続ける。交互に韓国語の歌が繰り返し流れ、同調したダンスと、でんぐり返り、腕立て伏せ、2人1組での倒立など、体操的な運動がひたすら遂行される。拡声器から断続的に「カマニイッソ(動かないで)」という韓国語のアナウンスが流れるたび、ダンサーたちは「静止」するが、曲がかかると条件付けのようにダンスを再開する。不気味なまでに規律と指示に従う身体の集団性がただただ提示される。彼らはたびたび「過呼吸」に陥るが、「ヒーッ、ヒーッ、ハァー」という息のリズムまで完全に同期しているのだ。

[撮影:草本利枝]

[撮影:草本利枝]

また、拡声器からは、「上演終了まであと○分○秒です」とカウントする別の声も繰り返し流れ、「そのまま客席でお待ちください」という指示は、「上演終了=沈没」までのカウントダウンの時間を「客席に待機を強いられた身体」として耐えねばならないものとして、観客を「上演」という出来事の共犯者に巻き込んでいく。私たちは、目の前で息を切らして汗だくになっていくダンサーたちを「見せ物」として安全に消費するのではなく、客電が落ちずに舞台と地続きになった明るい光のもと、姿の見えない不可解な「命令」が下す暴力の宛先となるのだ。

後半、オレンジの平台はダンサーたちの手で組み替えられ、階段状の斜面を「緊急脱出シューター」のように一人ずつ転がり落ちたあと、海面に浮かぶ「救命筏」となる。だが、平台は両側から持ち上げて激しく揺さぶられ、筏に乗る者たちは「大波」に足元をすくわれながらも振付を遂行し続けようとする。疲労の蓄積のなか、ランナーズハイのようにさらに熱気と祝祭性を帯びていくダンス。終盤では、平台を裏返すと「オレンジの地に白い十字架」が現われ、ダンサーたちはゴルゴダに向かうキリストのように、一台ずつ背負って重荷に耐え続ける。救命装置が命を奪う負荷になるという究極の皮肉。一人、また一人と耐え切れず床に落とした者が立てる、「ゴトン」という絶命の音。「ガンバレ」と口々に励まし合う声。なおも流れる待機と静止を命じるアナウンスに従ったまま、どこにも進めない虚しい足踏みの音が暗闇に響き、幕切れとなった。

[撮影:草本利枝]

このように、オレンジの平台というシンプルな舞台装置にさまざまな意味づけを与え、セウォル号事故への示唆を散りばめた本作だが、メタレベルで上演されていたのは、やはり過去作品と同様に、徹底して「日本」という構造的暴力と、(観客も巻き込んだ)「上演」という暴力にあると思う。誤解を恐れずに言えば、セウォル号事故という「題材」は、そのための「設定」にすぎない。土着的な日本の踊りを思わせる振付に一瞬顔を出す、土下座や切腹の身振り=「謝罪」や自己責任の圧力。何度も反復される腕立て伏せは、理不尽な「懲罰」であり、腕と連動した頭の上下は「土下座」でもある。ダンサーたちは頬をふくらませて「息を止めた」状態で振付に従事するが、それは水難と同時に、「ひょっとこ顔」で舞い踊る祝祭性、そして「自由な発言の禁止」でもある。彼らの口を塞ぐのは、水の浸入だけではないのだ。

本作の動機には、下島が昨秋、韓国国立現代舞踊団から委嘱を受けて滞在制作を行なったことにあるという。ただ、セウォル号事故を「日本」の文脈と関連づけて扱う必然性が、本作からは見えてこなかった。特に疑問の中心は、作中で流れた「独島は我が領土」の歌である。セウォル号事故との関連性からは唐突で違和感を感じたが、韓国語を解さない観客にわかるようにあえて「日本語歌詞バージョン」を用いたことは、潜在的な主題が「日本」であることを示す。「反日」に過剰に反応する排他的な集団心理が「われわれ日本人」の一体感を形成することを示したと解すべきだろう。

ダンスサークルや運動部の練習着のような衣裳をまとい、「ゼッケンに書かれた名前」さえも匿名化され、ルール=振付に絶対服従する者たちは、日本社会という集団的狂気を上演し続ける。そこではルールに従う限り快楽がもたらされ、同調を強いる暴力に反転し、規律への服従が再生産されていく。過去作『sky』では、「ルール」を命じる存在が「教祖」「集団のリーダー」として明示され、特権的な男性ダンサーにその役が割り当てられていたが、本作では「拡声器から流れる不在の声」によって、私たちが内面化している証左が突き付けられた。私たちが見続けていたのは、「日本」が「沈没」していく姿にほかならない。だが、なぜ誰も異議を唱えず従い続けるのか?「脱出」するためにはどうすればいいのか?「ダンサーに集団的な肉体負荷をかける」というケダゴロの体質上、何を題材にしても構造的暴力性に帰着してしまう点は否めないが、本作では、(観客も含め)「ルールの内面化」を「拡声器」として可視化させる進化を見せたからこそ、「その先」の方向性に期待したい。

[撮影:草本利枝]

関連レビュー

Choreographers 2021 次代の振付家によるダンス作品トリプルビル&トーク KYOTO CHOREOGRAPHY AWARD(KCA)2020 受賞者公演|高嶋慈:artscapeレビュー(2022年01月15日号)

2022/05/28(土)(高嶋慈)

小宮知久個展「SEIRÊNES」

会期:2022/04/29~2022/05/08

小宮知久は、アルゴリズムを構築し、演奏家の声をリアルタイムに検出することで楽譜を生成し、楽譜と歌い手が相互に影響し合うシステムを作曲に取り込んできた作曲家である。演奏家の超絶技巧を必要とする作品は、珍しくない。とはいえ、小宮の作品では、作曲と演奏の区分が侵食し合うことによって緊張関係が生まれ、新たな音楽が生成されるような楽譜や関係性のありようを考えることができる。私が今回の個展に興味をもったのは、小宮の作品《VOX-AUTOPOIESIS》シリーズが、演奏ではなく展示という形式に置き換えられたとき、一体何が見えるのだろうかということだった。

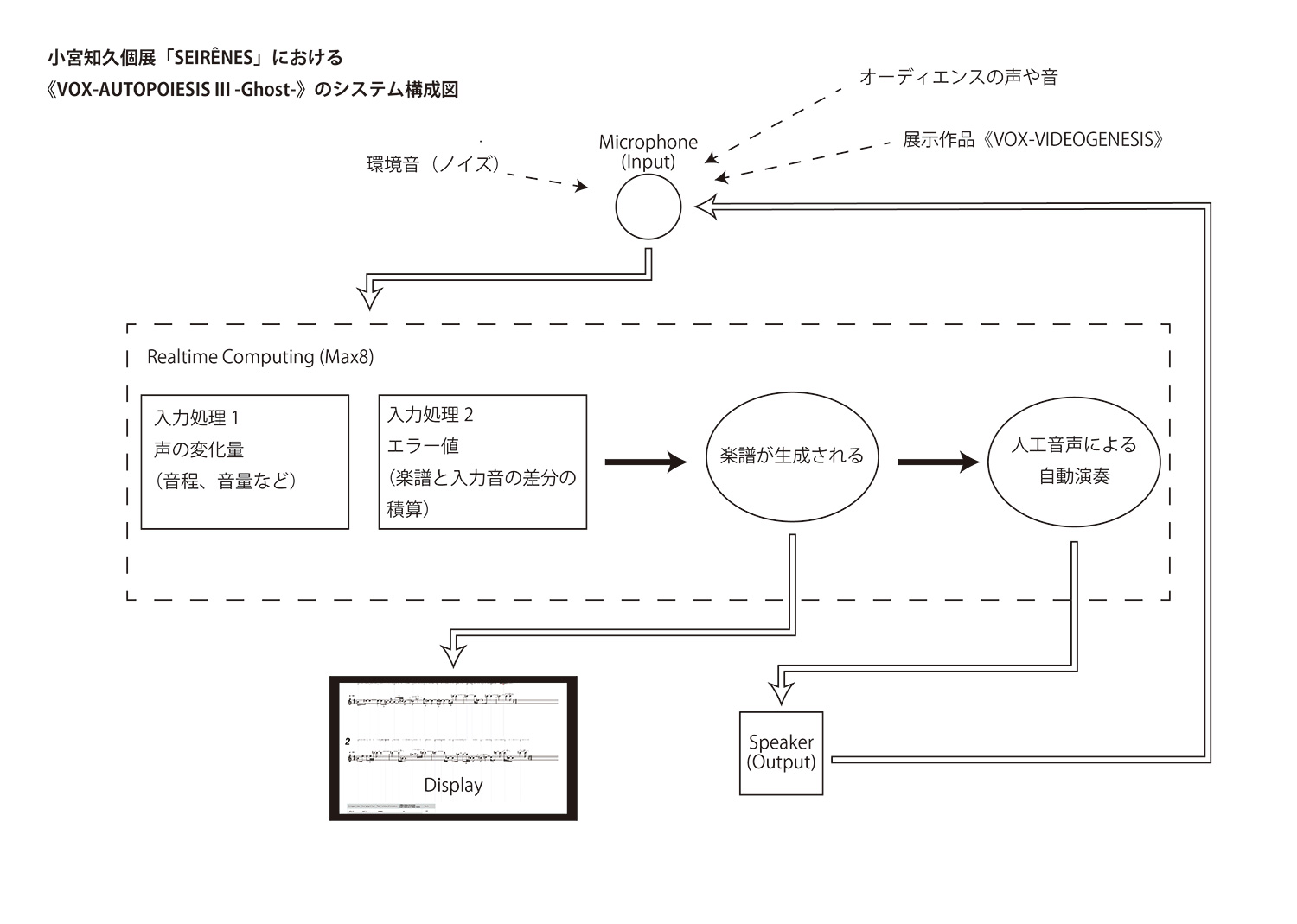

「SEIRÊNES」は2点の作品から構成されていた。まずは、コンサートの記録映像から歌い手をクローズアップした2画面をプロジェクションし、音声の変化と映像の効果を同期させた作品《VOX-VIDEOGENESIS》。そして、その音声を含めた会場の音と人工音声による自動演奏をマイクで拾い、ピッチの変化をリアルタイムに処理して新たな楽譜を生成させながら、再帰的に演奏、生成されていく作品《VOX-AUTOPOIESIS III -Ghost-》である。2点を合わせてインスタレーションの新作とみなすこともできれば、過去の演奏に対する注釈や自己言及的な作品として読むこともできる。いずれにしても、小宮の音楽を構成するシステムを意識させる展示であった。

[撮影:永田風薫]

[撮影:永田風薫]

音声の可視化や楽譜といった視覚的要素もさることながら、展覧会から読み取れたのは、演奏家の不在、あるいはその場に立ち現われた仮想の演奏家の身体性であった。私自身、演奏家の生の声や演奏会の形式にこだわっているわけではない。だが、そこで感じ取られたのは、システムにおいて過剰に生成された身体であり、いわばポストヒューマン的な身体を想起させたことである。ヴィルトゥオーゾを主題にした作品というよりも、声の現前性を問う作品へと変貌していたのだ。演奏家の不在と受け取るのか、新たな声と受け取るのかは、鑑賞者次第であろう。その判断を鑑賞者に委ねることも含めて、音楽の範疇を超えたメディア技術への批評を読み込むことができる。

[提供:小宮知久]

私が小宮の展覧会を鑑賞しながら思い出したのは、三輪眞弘の「メゾソプラノとコンピューター制御による自動ピアノのための《赤ずきんちゃん伴奏器》」(1988)である。三輪の作品では、演奏家の声のピッチ検出に基づき伴奏をリアルタイムに生成し、自動演奏ピアノが演奏する。歌手が自動演奏ピアノと即興的にセッションするというパフォーマンスにインパクトがあり、演奏者の身体や伴奏の偶然性、機械との協働について想像する余地がある。小宮の展覧会でも、演奏者の身体を想定することはできるが、三輪の作品とは事情が違うのではないか。音楽の約束事を超えて、展覧会会場の環境が丸ごとピッチ検出される対象となり、小宮の提示する再帰的なシステムに、鑑賞者自身も巻き込まれているのだ。聴取の経験を超えて、システムと不可分な鑑賞者を取り囲むメディア環境へと想像力を接続していくような経験であった。

2022/05/08(日)(伊村靖子)

ストレンジシード静岡2022

会期:2022/05/03~2022/05/05

駿府城公園、静岡市役所ほか[静岡県]

静岡市にある駿府城公園を中心に毎年ゴールデンウィークに開催されているストリートシアターフェスティバル「ストレンジシード静岡」(2020年のみ新型コロナウイルス感染症の影響でシルバーウィークに開催)。2016年にはじまり7年目を迎えたこの演劇祭は目の肥えた舞台芸術ファンの期待に応えつつ、同時により多くの人々に舞台芸術の門戸を開く優れた取り組みだ。

舞台芸術は鑑賞に至るまでのハードルが非常に高い。そもそもチケット代が高い(割に作品のクオリティは担保されていない)し、わざわざ劇場まで足を運ぶ労力もバカにならない。ようやく劇場に着いたと思ったら例えば2時間の上演時間のあいだ客席でじっとしていなければならず、つまらなくとも途中で席を立つことは躊躇われる(なにせ高いチケット代を払っていることだし)。最初に観た舞台作品がつまらなければ継続的に劇場に通おうという気にはならないだろう(繰り返しになるが、複数回のチャンスを与えるにはチケット代はあまりに高い)。これらの障害をクリアし、晴れて舞台芸術の観客となるためには、そもそも相当に恵まれた条件をあらかじめ備えている必要があるのだ。

ではストレンジシード静岡はどうか。チケット代は無料(投げ銭制)。市民の憩いの場となっている駿府城公園や大通りに面した市役所の大階段などが会場となっているため、公園をふらりと訪れた、あるいは街中を歩いていた市民がたまたま上演を目にする機会も多いはずだ。フェスティバルは3日間開催されているので、気になったら日を改めてじっくり訪れることもできる。上演時間は20分から45分ほど。感染症対策で鑑賞ゾーンこそ区切られているものの、上演の最中でも出入りはしやすく、鑑賞ゾーンの外から見える演目も多い。たまたま見かけて少しだけ足を止めるというかたちでも十分に鑑賞は可能だ。たいていは同時にいくつかの作品が上演されているので、これは自分には合わないなと思えばほかの作品に移動することもできる。今年の参加アーティストは19組(フェスティバルによってディレクションされた15組と公募で選ばれた4組)。演劇にダンス、サーカス、バンド、体験型など作品のジャンルも幅広く、自分の好きなジャンルをチェックすることはもちろん、普段は触れないジャンルに手を伸ばしてみることもしやすい。フェスティバルディレクターのウォーリー木下がホストを務め、参加アーティストらをゲストに招いたトークも複数回開催されていて、どういう人物が何を考えてイベントをつくっているのかを知る機会が用意されているのも大事なことだろう。公園内ではSHIZUOKA PICNIC GARDENというイベントも同時開催されていて、疲れたら休憩がてら屋台の食べ物を楽しむこともできる。五月初旬の気候も相まって、多くの人が気持ちよく舞台芸術を楽しめるイベントなのだ。

ここからは特に印象に残った作品を紹介したい。contact Gonzo『枝アンドピープル』(出演・スタッフ:contact Gonzo)はタイトルの通り参加者を枝でつないでいく体験型の作品。例えば私の左の手のひらと誰かの右肩の背中側で落下しないように枝を挟む、ということを繰り返していき、最終的にはその場にいる全員が枝でつながることになる。といっても一直線につながっていくわけではなく、ネットワーク状のつながりのなかでひとりが複数本の枝を担当することもしばしばだ。体のあちこちに枝が押しつけられ、身じろぎすればその揺れは枝を伝って全体へと伝播してしまう。枝を落とさないためにはつながった先の見知らぬ人ともコミュニケーションが必要だ。普段は使わない箇所の筋肉が疲れはじめ、30分が経つ頃には参加者に奇妙な一体感が生まれている。たまたま見て「何をやっているんだろう」と思った人が途中参加しやすいところも含めてストレンジシード静岡にぴったりの作品だった。

contact Gonzo『枝アンドピープル』

contact Gonzo『枝アンドピープル』

contact Gonzo『枝アンドピープル』

contact Gonzo『枝アンドピープル』

ままごと ソロ・ワークスによる演劇という名の展示『マイ・クローゼット・シアター』(創作・構成・空間演出:宮永琢生、創作:石倉来輝、衣装演出:瀧澤日以、空間設計:菅野信介)は展示されている衣装のなかから一着を選び、それを着てその持ち主として街を歩く作品。衣装を選ぶと目的地が記された地図とそこで読むための手紙が手渡されるが、指定された時間までに衣装を返却すればそのまま街中を歩き回ることもできる。私は81歳の老女のものであるとされるガウンのような衣装を選び、この日射しの下を歩き回るのは81歳にはきついだろうな、などと思いながらいくつかの演目を観て回った。普段の自分なら絶対に着ないであろう服で街を歩くのはそれだけでも楽しい。目的地として指定された小学校について手紙を開くと、意外なことにそれはいまは亡き老女から孫へと宛てられたものだった。老女を想像しながら街を歩いた私の時間が亡き祖母に思いを馳せる孫のそれと重なる。演劇的にも優れた一編だ。

ままごと ソロ・ワークス『マイ・クローゼット・シアター』

ままごと ソロ・ワークス『マイ・クローゼット・シアター』

ままごと ソロ・ワークス『マイ・クローゼット・シアター』

ままごと ソロ・ワークス『マイ・クローゼット・シアター』

夕暮れ社 弱男ユニット『トゥーウィメンオンザ土嚢』(脚本・演出:村上慎太郎、出演:稲森明日香・向井咲絵、スタッフ:小澤風馬)は発展途上国で土嚢袋を使って道路を修復するボランティアに従事する女性と、彼女の仕事からアイデアを得てアート作品をつくろうとするちょっと軽薄なアーティストの二人による関西弁の掛け合い。大量の土嚢袋が空中を飛び交うなかでいまここから遠く離れた世界の問題や二人のいる世界の違い、価値観の違いなどが浮かび上がる。ボランティアが扱う現実の土嚢の重さとアーティストの扱う想像上の土嚢の軽さ。最終的にアーティストの彼女は現地を訪れボランティアを体験し、現実の土嚢の重さを知る。だが、その土嚢に重さを与えているのが私たち観客の想像力であることは言うまでもない。初めて見た劇団だったが、宙を舞う無数の土嚢袋というキャッチーなビジュアルを入り口に観客の意識を社会的な問題へと接続する手つきが見事。

夕暮れ社 弱男ユニット『トゥーウィメンオンザ土嚢』

夕暮れ社 弱男ユニット『トゥーウィメンオンザ土嚢』

夕暮れ社 弱男ユニット『トゥーウィメンオンザ土嚢』

夕暮れ社 弱男ユニット『トゥーウィメンオンザ土嚢』

ほかにも子供向けの体裁を取りつつ直球の新作を見せてくれた範宙遊泳〈シリーズ おとなもこどもも〉『かぐや姫のつづき』や、市役所の建物をダイナミックに(?)使ったコトリ会議『そして誰もいなくなったから風と共に去りぬ』もよかった。この規模での開催はどこでもできることではないだろうが、ストレンジシード静岡は間違いなく、舞台芸術を社会とどのように接続するのかということについてひとつの際立ったモデルケースを示している。来年度以降の開催も楽しみに待ちたい。

範宙遊泳〈シリーズ おとなもこどもも〉『かぐや姫のつづき』

範宙遊泳〈シリーズ おとなもこどもも〉『かぐや姫のつづき』

コトリ会議『そして誰もいなくなったから風と共に去りぬ』

コトリ会議『そして誰もいなくなったから風と共に去りぬ』

ストレンジシード静岡2022:https://www.strangeseed.info/

2022/05/05(木・祝)(山﨑健太)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)