artscapeレビュー

2023年06月15日号のレビュー/プレビュー

Slow Culture #kogei

会期:2023/04/22~2023/06/25

京都市立芸術大学ギャラリー@KCUA[京都府]

デジタル時代における絵画のあり方を、VRや3DCGなどのデジタル技術や概念を用いた創作を含めて紹介した、若手作家のグループ展「Slow Culture」(2021)。第2弾となる本展では、漆・陶磁・染織・ガラス・金工などの工芸に焦点を当て、16名(組)の作家を取り上げる。現代社会やテクノロジーと工芸の関係、特に廃材や資源の再利用を通して、大量生産社会における「工芸」のあり方を問う作家を多く含む。こうした本展の姿勢を端的に表わすのが、「#kogei」というサブタイトルだ。ハッシュタグによって自らにラベルを貼り付けつつ、アイデンティティの外延を拡散的に拡げていくこと。展示台は、デジタル概念と彫刻の関係を探求する美術家の熊谷卓哉が設計したもので、「白い層構造による成形」は3Dプリンターを示唆する。また、音楽家・美術家の小松千倫によるアンビエントなサウンドが流れ、「工芸×テクノロジー」を音響と空間構成の両面で演出する。2つの展示室を「白/黒」で対照させた構成もクールだ。

会場風景

平安時代に衰退したとされる、皮革を漆で固める古典技法を用いて、皮革の伸縮性や皺を活かし、大輪の花の開花や火焔のような有機的な造形を作り出す隗楠(ウェイナン)。塗り重ねられた漆の艶により、内部でエネルギーが蠢く不定形な流動体を思わせる、石塚源太の立体作品。「内部が空洞で、(複数の)開口部をもつ」という陶磁器と人体の構造的類似性に着目し、「穴や開口部から息を吹き込んで音を鳴らす」というパフォーマンスの装置や一種の「楽器」として陶の立体作品を制作する西條茜。自然の造形がもつ数学的な法則性に基づき、ステンレスで草花を造形する織田隼生と、ほぼ実寸大の昆虫をガラスで精巧に造形するつのだゆきは、超絶技巧による自然の迫真的な再現が光る。民具や祭具、装飾品などの形や意匠を参照し、立体的コラージュとして組み合わせた西久松友花の陶作品は、出土した古代の遺物にも未知の宇宙船のようにも見え、祈りや恐れの感情を集合化した土着性とともに、どこかSF的な近未来性も感じさせる。

西久松友花《無相の華》(2023)

磁土、釉薬、金、プラチナ、組紐、瑪瑙、真鍮、スワロフスキー、ステンレス

[撮影:改崎万里愛]

このように本展の見どころは多いが、陶に漆やガラスを組み合わせ、「アイデンティティ」への問いをより推し進めるのが、漆作家の佐々木萌水だ。京都市内を流れる川から採集した陶磁器片を、漆で接着する金継ぎの技法でつなぎ合わせている。また、欠けた部分を別の器の破片を用いてパッチワークのように修復する「呼継ぎ(よびつぎ)」の技法も用いる。佐々木の作品が特異なのは、呼継ぎの技法を拡張し、大きさの異なる陶磁器片やガラスという異素材をあえて組み合わせ、「元の形」を逸脱させたり、表面を覆う漆の物質性の強調や卵殻など漆の装飾技法をさらに施す点だ。漆を文字通り「接着剤」とし、「陶磁器+漆+ガラス」のツギハギでできたハイブリッドな造形物のアイデンティティは、どう規定できるのか? この問いは、「工芸」「伝統」とは何か? 「工芸かアートか」の線引きはどこに引けるのか?といったアイデンティティをめぐる問いを連鎖的に生み出していく。

佐々木萌水《香炉文透扁壺》(2021)

漆、陶磁器片、錫、砥の粉、フェルト/ガラス瓶

[撮影:来田猛]

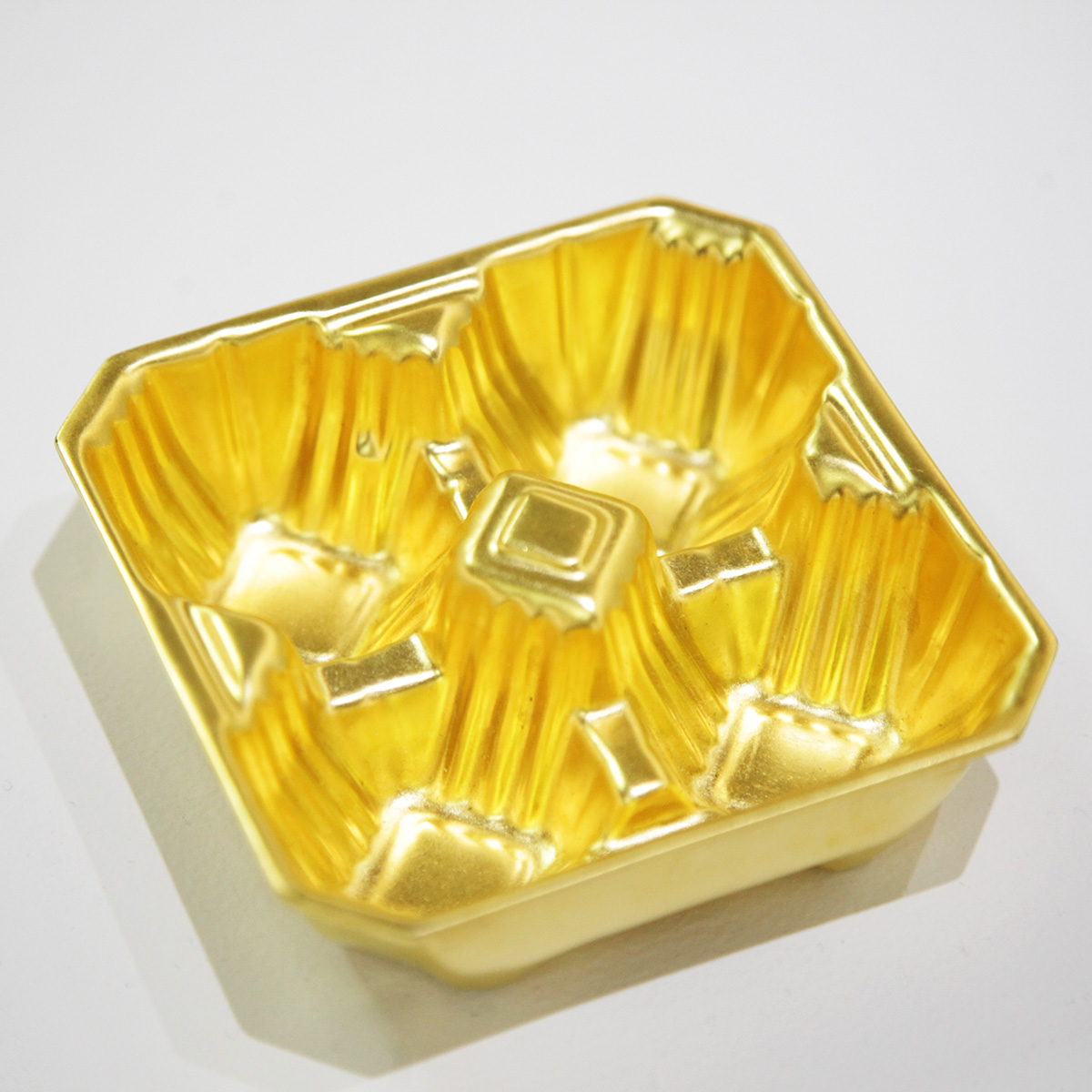

一方、日用品や消耗品を工芸の技術によって変貌させ、「価値」のありかを転倒的に問うのが、國政サトシと土岐謙次だ。國政は、自身で美しい色に染めた結束バンドを「編む」ことで、イソギンチャクのような海中生物を思わせる造形をつくり出す。土岐謙次の「捨てられないかたち」シリーズは、スーパーの食品トレーを石膏で型取りし、麻布を漆で貼り込んで固める乾漆技法を用いて、「美しい艶を帯びた漆器」に生まれ変わらせた作品だ。使い捨て社会への異議と同時に、納豆、卵など商品に合わせて設計された機能美に改めて目を向けさせつつ、「漆器が日常生活のなかに溶け込んでほしい」という想いも込められている。

國政サトシ

左《風の声》(2022)、右《Electronic water #2205》(2022)

染色した結束バンド、ビニールチューブ

土岐謙次&彦十蒔絵《捨てられないかたち見立て返し》(部分)(2021)

漆、木、卵殻、金箔(都市鉱山資源)、金粉、顔料、輪島地の粉、砥の粉、麻布

また、土岐と、漆芸作家の若宮隆志が率いる漆芸の職人集団「彦十蒔絵」とのコラボレーションでは、都市廃棄物から抽出した金が、「食品用プラスチック容器」の型取りを装飾する金箔に用いられている。同様に、廃棄されたパソコンや携帯電話、家電などから採集・精製した希少金属でアート制作を行なうプロジェクト「KOGEI Next 都市鉱山資源」と協働する作家たちが、本展のひとつの基軸をなしている。金属造形作家の鈴木祥太は、コンクリートの割れ目ではなく、ノートパソコンの部品の隙間から「生え出た」草花や芽を、金属で精巧に造形。「都市鉱山資源」がアートとして再生されるコンセプトをわかりやすく提示している。ジュエリーデザイナーのデヴィッド・ビランダーの「cardboard」シリーズは、一見するとホッチキスで止めただけのラフな「ダンボール工芸」に見えるが、再資源化された銀が使用されている。

鈴木祥太《白花蒲公英−都市の養分−》(2022)

銀、金(金銀ともにKOGEI Next 都市鉱山資源)、銅、洋白、緑青

デヴィッド・ビランダー《Digital Watch −Silver−》(2023)

銀(KOGEI Next 都市鉱山資源)・燻し仕上げ 、白金、AR アプリケーション

金継ぎに代表されるように、資源を無駄にしない工芸の精神は、「都市鉱山資源」としてテクノロジーとの共存というかたちで現代に継承されていることを浮かび上がらせる好企画だった。

公式サイト:https://gallery.kcua.ac.jp/archives/2023/9770/

関連レビュー

西條茜「胎内茶会」|高嶋慈:artscapeレビュー(2021年04月15日号)

京芸 transmit program 2020|高嶋慈:artscapeレビュー(2020年07月15日号)

2023/05/02(火)(高嶋慈)

喜多村みか「revenant」

会期:2023/04/21~2023/05/14

kanzan gallery[東京都]

東京工芸大学大学院在学中の2006年に、キヤノン写真新世紀で優秀賞を受賞して以来、喜多村みかはゆっくりと、だが着実に自らの写真の世界を深化させてきた。写真家、写真批評家の小池浩央のキュレーションで開催された今回のkanzan galleryでの個展には、2013年刊行の写真集『Einmal ist Keinmal』から10年を経て、「喜多村が写真で捉えようとしてきたものをこれまでの活動を振り返りつつ複数の視点から再考し、これからに向けた新たな出発点となるもの」を目指して構成された19点の作品が展示されていた。

8×10インチほどの、小ぶりなサイズにプリントされ、額装されたそれらの写真群は、「Paris 2013」から「Saga 2021」まで、撮影場所も時期もかなりばらついている。だがそこには、種々雑多な日常の眺めから、何ものかを切り出し、矩形の画面に封じ込めようとする強い思いを湛えたものが選ばれており、どこか切迫した緊張感を感じさせる写真が多かった。扉、窓など、区切られた空間にカメラを向けたものが多いのは、何かの訪れを待ち、それをそこに呼び込もうという意志のあらわれだろうか。この世界に回帰してくるrevenant=亡霊の訪れを、怖れつつも強く期待するような気分が、独特のくぐもった質感をもつ写真群に刻みつけられているように感じた。

こうなると、もう少し写真の数を増やして『Einmal ist Keinmal』に続く写真集の刊行を考えてもいいのではないだろうか。喜多村の写真作家としてのものの見方、姿勢が、くっきりと形をとった写真集をぜひ見てみたい。

公式サイト:http://www.kanzan-g.jp/mika_kitamura.html

2023/05/08(月)(飯沢耕太郎)

フィルムフォトのアクチュアリティー

会期:2023/04/01~2023/06/25

東京アートミュージアム[東京都]

デジタル化の急速な進行により、いまは写真のほとんどすべてがデジタルカメラで撮影されている。そんななかで、あえて「フィルムフォト」にこだわり続ける写真家たちもいる。東京・仙川の東京アートミュージアムで開催された本展では、そんな少数者たちの自己主張が、くっきりと表明されていた。

出品者は小平雅尋(企画者も兼ねる)、船木菜穂子、由良環の3人。それぞれ、なぜ写真を撮り続けるのかと自らに問いかけつつ、じっくりと作品制作に取り組んできた写真家たちの展示は、見応え充分だった。小平の「videre videor」は、風景から身近な事物まで、写真を撮る「われ」のあり方を深く考察しつつシャッターを切ったモノクロームの作品群、船木は「くらやみに目が慣れる」で、6×6判のカメラで撮影した女性ポートレートと断片的な光景(カラー)を2枚セットで提示し、「撮った時に感じた喜び」を追体験させようとする。由良はモノクローム作品の「けそめき」で、残雪が残る景色の細部に目を凝らしつつ、その土地から立ち上がる気配を定着しようとしている。どの作品も魅力的だが、特に被写体に向ける眼差しを、研ぎ澄ませて彫り込んでいくような船木の写真が、印象深く目に残った。

展覧会と同時に刊行された、小平と船木、由良との対話集『Dialogue』を読むと、彼らは異口同音に「フィルムフォト」の必然性について、「デジカメのように、撮った途端に結果が見れるとわかっていると、やっぱりうまくいかない」と語っている。たしかに、「撮る」という行為が画像を「見る」ことによって中断されると、被写体に純粋に向き合い続けることがむずかしくなるのだろう。小平の言う「自分が思い描くものとは別な答えが導かれる」ということは、いまなお、写真という表現媒体の根幹であり続けているではないだろうか。「フィルムフォトのアクチュアリティー」について、説得力のある理由を提示しようとするいい展覧会だった。

公式サイト:http://www.tokyoartmuseum.com/exhibition.html

2023/05/11(木)(飯沢耕太郎)

ミート・ザ・フューチャー〜培養肉で変わる未来の食卓

会期:2023/06/09〜

YEBISU GARDEN CINEMA、UPLINK吉祥寺ほか全国順次ロードショー[全国]

米国で培養肉が発表されたというニュースを、確かに数年前にテレビで見た覚えがある。驚きをもって伝えられたそのニュースに、しかし私はさほど関心を示していなかった。が、本作を観て、改めて衝撃を受けた。現在、畜産に使われている土地は世界の陸地の半分近くを占め、畜産由来の温室効果ガスの量は自動車から排出される量よりも多いという。しかもインドや中国、ブラジルなど、人口が増大している経済圏で肉の消費量が特に増えていることから、2050年までに世界の肉の消費量は2倍になるとも予測されているのだ。畜産業が地球環境に大きな負荷を掛けているという問題もさることながら、肉が圧倒的に足りなくなるという危機に、世界は直面しているのである。そうした背景から肉に代わるタンパク源として植物由来の代替肉や、内陸の淡水でも育つ養殖魚、はたまた昆虫食などにいま、注目が集まっているのだが、その究極が培養肉である。本作は、そんな培養肉の商品化に専念する米国のスタートアップ企業、メンフィス・ミーツ(現・アップサイド・フーズ)を4年にわたり追ったドキュメンタリーだ。

映画『ミート・ザ・フューチャー』より

映画『ミート・ザ・フューチャー』より

監督:リズ・マーシャル 音楽:モービー ナレーション:ジェーン・グドール 出演:ウマ・ヴァレティ、ニコラス・ジェノベーゼ、エリック・シュルツ、ケーシー・カーズウェル、ダニエル・デスメット、マシュー・レオン、マイケラ・ウォーカー、ムルナリ二・パルヴァタネニ、ブルース・フリードリヒ、アマンダ・リトルほか (2020/カナダ/84分/英語・ヒンディー語/原題:MEAT THE FUTURE) © 2021 LIZMARS PRODUCTIONS INC. 配給・宣伝:アップリンク

食や地球環境に関するさまざまな本やドキュメンタリー映画を私はこれまでも関心をもって観てきたが、達したひとつの結論は、人間の暮らしは自然に沿った暮らしであるべきという考えだった。それが人間にとっても、地球にとっても理想的であると信じて疑わなかったのである。ところが、培養肉はその考えを大きく揺さぶった。これは動物の体外で、動物の細胞を基に肉を育てる人工肉である。明らかに自然に反して生まれる肉に違いないが、環境問題や食糧問題を解決するのに加え、屠殺という倫理的問題をも解決する未来志向の肉である。たとえ自然に反していようが、解決される多くの問題の比にはならないことに戸惑ってしまった。そもそも現在の畜産のやり方が自然に沿っているかといえば、決してそうではない。人間の都合によって強引に生命を与えられた家畜が、劣悪環境で育てられ、十分に成長する前に屠殺されるのだ。だったら、端から生命を与えない方がよいのではないか。そんな考えが頭を巡る。

映画『ミート・ザ・フューチャー』より © 2021 LIZMARS PRODUCTIONS INC.

映画『ミート・ザ・フューチャー』より © 2021 LIZMARS PRODUCTIONS INC.

メンフィス・ミーツがユニークなのは、共同設立者兼CEOのウマ・ヴァレティが、もともと、インド出身の心臓専門医だったという経歴だ。彼がクリニックに勤務していたときの施術経験がきっかけになったという。また、幼少期に「動物を屠殺する代わりに、木に生える肉を夢見ていた」というあたり、宗教上、菜食主義者が多いインドで生まれ育ったことが影響しているようにも思えた。そんな幼少期に抱いたピュアな思いこそが、強いモチベーションとなり、後に世界を変える革新を生むのかもしれない。

映画『ミート・ザ・フューチャー』より © 2021 LIZMARS PRODUCTIONS INC.

映画『ミート・ザ・フューチャー』より © 2021 LIZMARS PRODUCTIONS INC.

公式サイト:https://www.uplink.co.jp/mtf

2023/05/12(金)(杉江あこ)

中井奈央「雪の刻(とき)」

会期:2023/04/20~2023/06/18

砂丘館[新潟県]

中井奈央は2006年に日本写真芸術専門学校卒業後、写真作家としての活動を積み上げてきた。2018年に写真集『繍』(赤々舎)を出版するなど、既に注目を集めていたが、昨年刊行した写真集『雪の刻』(赤々舎)を目にしたとき、ひとつ抜け出したという印象を強く抱いた。そこにさし示された写真の世界が、揺るぎなく、しかもみずみずしく、見る者に語りかけてくる力を備えていたからだ。同年度の日本写真協会賞新人賞、さがみはら写真新人奨励賞を受賞したのも、当然というべきだろう。

『雪の刻』は、豪雪地帯である新潟県津南町を中心に、2015~2021年に長期にわたって通い詰めて撮影した写真群をまとめた連作である。中井のカメラワークは、柔らかく伸び縮みしながら、津南町の人々、風景を絡めとっていく。特に強い印象を残すのは、画面の中心に被写体となる人物を置いた正面向きのポートレートで、説明的な要素を削ぎ落として、その人の全存在(過去・現在・未来)と向き合おうという意思が明確にあらわされている。それだけではなく、多くの写真に、この人、ここにあるものとの出会いが、置き換えのできない1回限りの経験であることが示されており、見ていて静かな感動の波紋が広がっていくように感じた。

新潟の砂丘館の古い建物の蔵、2階での展示も素晴らしいものだった(キュレーションは同館館長の大倉宏)。天然木の台座に、和紙のプリントを1枚ずつ置いた2階の展示など、37点の作品が展覧会場と溶け合って、得がたい視覚的な経験を与えてくれる。展示空間の力によって、写真が新たな生命力を獲得しているようにも見えた。

公式サイト:https://www.sakyukan.jp/2023/04/9773

2023/05/13(土)(飯沢耕太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)