artscapeレビュー

2023年07月15日号のレビュー/プレビュー

コレクション1 80/90/00/10(後編)

会期:2023/06/24~2023/09/10

国立国際美術館[大阪府]

(前編から)

後編では、「ポップカルチャーの引用を通したジェンダー批評」という軸線のバトンを受け取りながら、今回のコレクション展出品作品ではないが、同館のコレクションを通して、さらにジェンダーやセクシュアリティを語り直す視座の可能性について考える。

例えば、1984年からファット・フェミニズム(肥満受容)運動に関わったローリー・トビー・エディソンの代表作「Women En Large」シリーズは、太った女性たちが室内でくつろいだり、野外で堂々と自信に満ちて佇む姿をモノクロのヌードで撮影し、「肥満=醜」という美の基準や社会的抑圧を問い直す。同様に、「Familiar Men」シリーズでは、人種や年齢、体格の異なる親しい男性たちをモノクロのヌードで撮影。穏やかさ、繊細さ、(入れ子状に写った若い男性の裸体画が示唆する)セクシュアリティの暗示など、社会的に構築された「男らしさ」や社会的属性を示す衣服を取り去った姿を親密な視線で見つめ直す。

ローリー・トビー・エディソン《トレーシー・ブラックストーン&デビー・ノトキン》(1994)、国立国際美術館蔵

ローリー・トビー・エディソン《カール・ミヒャラック》(1997)、国立国際美術館蔵

また、鷹野隆大のモノクロの写真作品《ヨコたわるラフ(1999.09.17.L.#11)》(1999/2020)は、ふくよかな男性が、アングルの《グランド・オダリスク》を思わせる優美なポーズで横たわるヌードである。背中から臀部にかけての曲線や脂肪の柔らかさを強調した構図は、既成の「男らしさ」を脱臼させると同時に、ゲイとしての視線の主体性の回復でもある。「ヘテロセクシャルの男性が女性に欲望の視線を向ける」構造を踏襲しつつ戦略的に介入して書き替えることで、西洋美術史における「ゲイ男性の眼差しの抑圧」を露呈させる。

鷹野隆大《ヨコたわるラフ(1999.09.17.L.#11)》(1999/2020)、国立国際美術館蔵

沖縄の路上を中心に、特異な風貌の人々を強烈な色彩とともに写し取る石川竜一は、「絶景のポリフォニー」シリーズ(2011-2014)が所蔵されている。ドラァグクイーンやキスを交わす女性同士を捉えたスナップショットは、沖縄という地理的位置に加え、クィアという点で二重の周縁性をもつ。

同様に、「沖縄でクィアとして生きること」という二重のマイノリティ性を、個人史的な物語や「沖縄/日本/アメリカ」の複雑な関係性とともに語るのが、ミヤギフトシである。「American Boyfriend」プロジェクトのなかの映像作品《The Ocean View Resort》(2013)では、アメリカから故郷の沖縄へ戻った主人公の語りが、同性の友人Yにかつて抱いた淡い恋心と、戦争捕虜だったYの祖父と米兵との関係という2つのエピソードを往還し、詩的に展開する。2つのエピソードをつなぐのが、「レースのカーテン/フェンスを隔てつつ、ベートーヴェンの弦楽四重奏を聴く親密な時間を共有する」という経験だ。今は寂れたリゾートホテルのある島で、日本兵による住人の虐殺事件や上陸した米軍へのゲリラ戦が起きたことを語るY。島に漂着した日本兵で米軍捕虜となったYの祖父が、フェンスを隔てて、ある米兵と同じ音楽を聴いて過ごした親密な時間の記憶。その美しい旋律は、主人公とYをレースのカーテン越しに再び包み込む。「主人公とY」「Yの祖父と米兵」をそれぞれ隔てる「レースのカーテン/フェンス」は、国家・民族・軍事的分断線であると同時に、異性愛/クィアという境界線でもある。「沖縄出身のゲイ男性/ヤマトンチュの血を引くY」のあいだには、「沖縄/日本」という政治的力学に加え、「クィアへの抑圧/ヘテロ男性の優位性」というセクシュアリティの支配構造が多重的に横たわる。「南国のリゾート」のイメージの影に埋もれた沖縄戦の記憶と、男性どうしの親密な関係性。二重の抑圧と傷はいまだ癒されえぬものであること、そして回復への希求を、「病癒えし者の神への聖なる感謝の歌」という弦楽四重奏のタイトルが示唆する。恩寵のように美しい主題が反復される楽曲の構造を活かし、「この箇所好きなんだ」という台詞が「アメリカ兵からYの祖父へ」「Yから主人公へ」と繰り返されることで、過去と現在がさまざまなズレをはらみながら波のように重なり合う時間が刹那的に訪れる。

石川竜一『絶景のポリフォニー』より(2011-14)、国立国際美術館蔵

「コレクション1 遠い場所/近い場所」展示風景(国立国際美術館、2022)[撮影:福永一夫]

ミヤギフトシ《The Ocean View Resort》(2013)、国立国際美術館蔵

そして、ベトナム難民という出自をもつヤン・ヴォーも、「ベトナム/アメリカ」の歴史的関係性、移民・難民、移動や輸送、ミュージアム批判といった大文字のナラティブのなかに、個人史や私的なセクシュアリティについての暗示を埋め込み、断片化された事物の連想を通して、極めて抑制された語り口で提示する。同館での個展「ヤン・ヴォー ーォヴ・ンヤ」(2020)では、例えば、のちにアポロ1号の乗組員として事故死した宇宙飛行士の身体を断片的に捉えた抽象的な写真が、アメリカの宇宙開発と同時期のベトナム戦争をネガとして浮かび上がらせつつ、ギリシャ神話のアポロ像をはじめ、切断された歴史的彫刻へとつながっていく。切断された彫刻の胴体や手足が詰め込まれた木箱は、「安い労働力」として輸出される移民や、輸送用コンテナに身を潜めて越境する難民、非人道的な収容を示唆する。同時に、断片化された身体パーツや、滑らかな大理石の白い表面がもつフェティッシュさは、ヴォー自身の甥でありミューズでもあるグスタフの身体を捉えた写真とあいまって、私的なセクシュアリティを暗示する。だがそこには、手足を切断されるような痛みや、木箱やスーツケースに押し込めて隠そうとする抑圧作用がもたらす苦痛があるのだ。収蔵作品《無題》(2019-2020)では、鏡張りのパネルで囲まれた仮設空間の中に、大理石の青年像のトルソが台座代わりの木箱の上に置かれ、グスタフのうなじや背中の稜線を捉えたポートレイトが向き合う。

ヤン・ヴォー《無題》(2019-2020)、国立国際美術館蔵 [Courtesy of the artist and Take Ninagawa, Tokyo]

「ヤン・ヴォー ーォヴ・ンヤ」展示風景(国立国際美術館、2020)[撮影:福永一夫]

このように、「沖縄/日本/アメリカ」「ベトナム/アメリカ」という政治的力学のなかに、個人史的な物語やホモセクシュアリティを織り込んで語り直すミヤギとヴォーの繊細な手つきを経由して、再びコレクション展冒頭の村上に戻ると、その「日本/アメリカ」という二項対立は非常にマッチョで攻撃的な男性性を帯びていることが改めて浮き彫りになるだろう。「FATMAN」「LITLLE BOY」という名称すら、すでに明確に男性ジェンダー化されている。

だが、「日本/アメリカ」という戦後構造の単純な二項対立には「沖縄」という第三項が抜け落ちており、さらに米軍の出撃基地となった「沖縄」を介して、「ベトナム」が射程に入ってくる。「プラモデル、特撮、戦闘アニメなど戦争に親和的な男性向けサブカルチャー」という村上作品の文脈には、支配的な「男性の物語」からこぼれ落ち、半ば不可視化され、抑圧されてきたものが何重にもあることが、ミヤギとヴォーの作品を併置することで見えてくるのではないだろうか。

公式サイト:https://www.nmao.go.jp/events/event/collection20230624/

関連レビュー

コレクション1 80/90/00/10(前編)|高嶋慈:artscapeレビュー(2023年07月15日号)

コレクション1 遠い場所/近い場所|高嶋慈:artscapeレビュー(2022年08月01日号)

ヤン・ヴォー ーォヴ・ンヤ|高嶋慈:artscapeレビュー(2020年07月15日号)

2023/06/23(金)(高嶋慈)

Less, Light, Local

会期:2023/06/16~2023/06/25

TIERS GALLERY[東京都]

会場に入ると、独特の香りがふわっと鼻をかすめた。本展のお知らせを受けたとき、「海苔」を使った作品という解説を読んで、最初に思ったのがそこに香りはあるのだろうか? という点だった。だから、会場に入ってやっぱり! と思ったのだ。ほんの微かな香りなので、もちろん鼻に付く程ではない。個人的には、私は海苔が大好きである。夫が佐賀県出身ということもあって、特に海苔にはうるさく、わが家の食卓には有明海苔がよく並ぶ。夫曰く「海苔は香りが命」である。

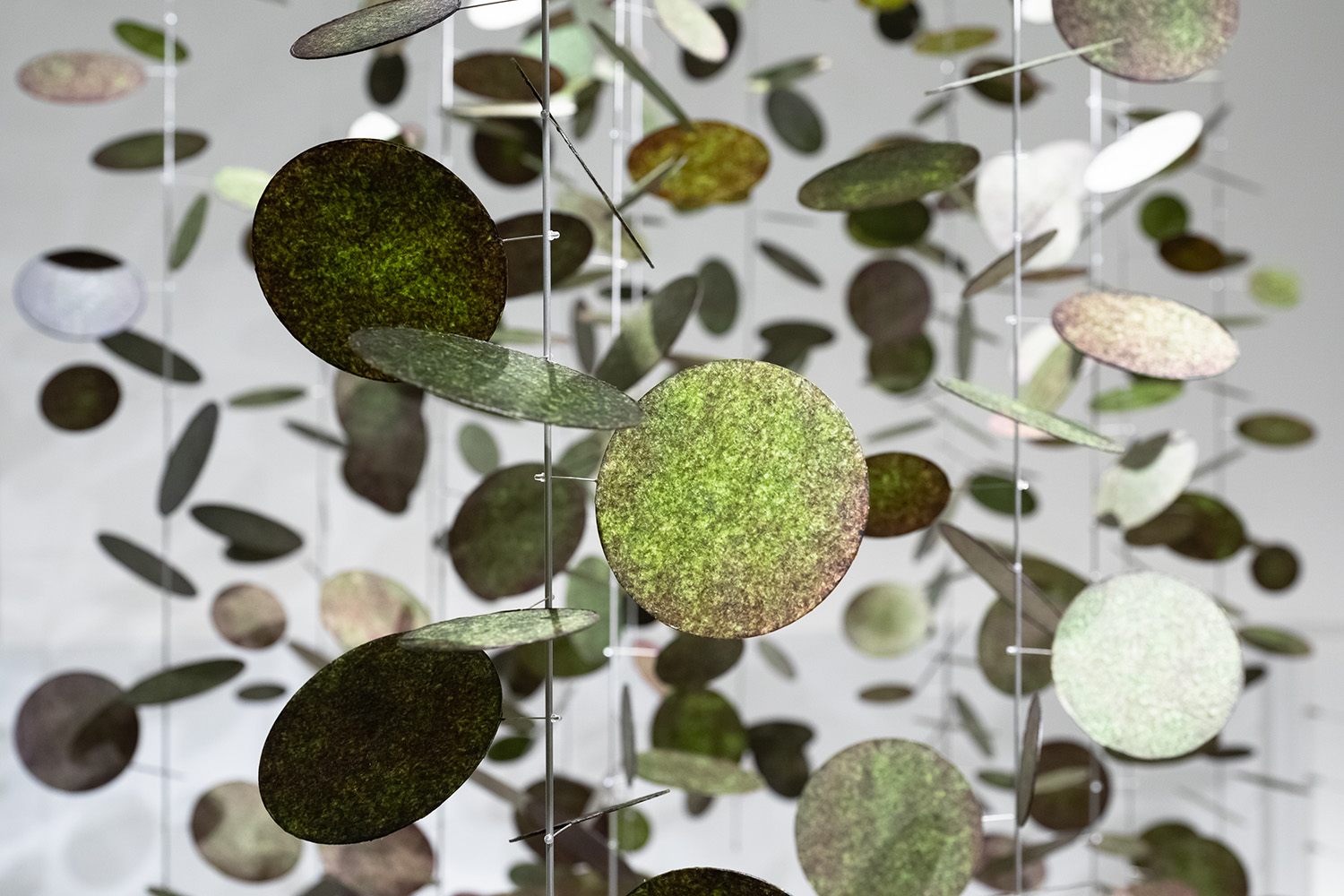

展示風景 TIERS GALLERY[撮影:太田拓実]

展示風景 TIERS GALLERY[撮影:太田拓実]

食品を題材に使った実験的作品やプロダクトをごくたまに見るが、私の基本的な考えとしては、人間が食べられるものを食べずに別の用途に使うなんてもったいない! その食べ物があれば飢えた子どもたちを救えるのに……である。が、本展の解説には、「近年、気候変動による水温上昇や海流・生態系の変化により、十分な栄養を摂取できず色褪せて育つ海苔が大量に発生。食用に適さず買い手がつかないことから、その多くが焼却処分されています」とある。なるほど、廃棄される運命にある海苔を使ったのか。もし仮にその海苔が色褪せていても食用として問題がないのなら、買い手がつくようにおいしい食べ方の提案や新たなブランディングが必要だろう。しかし色褪せの原因は、本来、海苔に含まれるタンパク質などの成分が十分ではないためだという。栄養価も風味も落ちてしまったのでは、確かに食用には向きづらい。となると、この問題を周知させるのに印象的な作品にして発表するというのは、デザインのひとつの手法なのかもしれないと思えた。

展示風景 TIERS GALLERY[撮影:太田拓実]

展示風景 TIERS GALLERY[撮影:太田拓実]

荒川技研工業のワイヤーシステム、ARAKAWA GRIPを使い、海苔をまるで薄いシートのようにピンと円盤状に張ってつないだインスタレーションや、障子のように用いた照明は、これまでに見たことのない幻想的な風景をつくり出していた。薄いシートをよく見れば、確かに海苔のテクスチャーである。鼻を近づければ、潮の香りもする。本作品はミラノデザインウィーク2023で発表され、評価を受けた凱旋展示だという。海苔を見慣れた日本人でさえ驚きをもって見るのだから、海外の人からすればなおさらだろう。気候変動問題とともに、日本人の食文化も伝える最適なメタファーとなったに違いない。食用に向きづらい未利用海苔をプロダクトやインテリア向けの新素材として可能性を見出すというのは、今後の海苔産業の生き残りの道となるのかもしれない。その場合、海苔の香りをどうするのかが新たな問題として浮上しそうではある。

公式サイト:https://weplus.jp/work/less-light-local/

2023/06/23(金)(杉江あこ)

本橋成一とロベール・ドアノー 交差する物語

会期:2023/06/16~2023/09/24

東京都写真美術館 2階展示室[東京都]

本橋成一とロベール・ドアノーの二人展が開催されると聞いたときには、どちらかと言えば危惧感のほうが大きかった。1940年、東京・東中野生まれの本橋と、1912年、パリ郊外・ジャンティイ生まれのドアノーでは、世代も育ってきた環境も時代背景もまったく違っていて、二人の写真がどんな風に融合するのか想像がつかなかったのだ。

ところが、本展を見るなかで、その作品世界の「交差」が意外なほどにうまく成立していることに驚かされた。本展の出品作は「第1章 原点」「第2章 劇場と幕間」「第3章 街・劇場・広場」「第4章 人々の物語」「第5章 新たな物語へ」の5部構成になっている。それらを見ると、例えば炭坑夫(第1章)、サーカス(第2章)、市場(第3章)、家族(第4章)など、二人の写真家に共通するモチーフが、たびたび現われてくることに気がつく。第5章だけが、やや異なる世界を志向しているように見えるが、本橋とドアノーの被写体の選択の幅がかなり重なり合っていることがよくわかった。

だが、何よりも「交差」を強く感じるのは、ドアノーの孫にあたるクレモンティーヌ・ドルディルが本展のカタログに寄稿したエッセイ(「それでも人生は続く」)で指摘するように、「二人に共通しているのは、人々の仕事の現場と道具の中とにともに身を置いて撮影している」ということだろう。そのような、被写体に寄り添い、いわば彼らと「ともに」シャッターを切るような姿勢こそ、本橋とドアノーの写真が時代と場所を超えた共感を呼び寄せるゆえんなのではないだろうか。

このような、二人の写真家同士の思いがけない組み合わせを求めていくことは、東京都写真美術館の今後の展示活動の、ひとつの方向性を示唆しているようにも思える。本橋とドアノーのようなカップリングは、もっとほかにもありそうだ。

公式サイト:https://topmuseum.jp/contents/exhibition/index-4534.html

2023/06/25(日)(飯沢耕太郎)

新山清「松山にて」

会期:2023/06/16~2023/06/28

Alt_Medium[東京都]

新山清が1969年に亡くなってからすでに半世紀以上が過ぎた。普通なら、その仕事は忘れられてしまうか、あるいは逆に固定された価値づけの範囲におさまってしまうかのどちらかだろう。だが面白いことに、新山の場合にはそのどちらにも当てはまらず、若い世代の写真家やギャラリストによって、新たな「発見」や「発掘」が続き、写真展や写真集の形で写真作品が更新され続けている。今回のAlt_Mediumの個展でも、彼の「松山時代」にスポットを当てることで、新鮮な切り口のアプローチを見ることができた。

新山清は戦前に理化学研究所に勤めていたが、敗戦後の1946年に、身辺の整理を終えて故郷の松山に戻り、1952年まで当地で過ごした。今回の展示作品は、すべてその時期に撮影されたものである。新山といって思い浮かべるのは、被写体を端正かつ厳密なプリントで定着した、造形的な意識の強い写真群である。それらは「サブジェクティブ・フォトグラフィ」を提唱したオットー・シュタイネルトにも認められたのだった。だが、今回展示された「松山時代」の写真は、どちらかといえば身辺の人物や事物をのびやかに撮影したスナップ写真が多い。むろん、彼の被写体をしっかりと捉えきったカメラワーク、卓抜な画面構成の能力は、そこでも充分に発揮されているのだが、写真を撮ること、そしてそのことを通じて新たな視点を見出したことへの歓びが、ストレートに表明されているような作品が目についた。

子息の新山洋一氏による丹念で網羅的な作品保存の営みのおかげで、新山清の作品世界が、つねに開かれた状態にあるのは、とても素晴らしいことだと思う。彼の写真には、まだまだ未知の可能性が潜んでいるのではないだろうか。

公式サイト:https://altmedium.jp/post/715092972510773248/新山清-写真展松山にて

関連レビュー

新山清「VINTAGE」|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2019年02月15日号)

2023/06/28(水)(飯沢耕太郎)

オサム・ジェームス・中川「Witness Trees」

会期:2023/05/17~2023/07/01

PGI[東京都]

日本とアメリカの両方に出自を持ち、滞米45年になるというオサム・ジェームス・中川は、つねに自らのアイデンティティを問い直す作品を発表し続けてきた。2014年にPGIで展示され、同名の写真集も刊行された「GAMA CAVES」は、彼の妻にとって故郷でもある沖縄の、太平洋戦争末期に住人たちが避難し、多くの死者を出した洞窟にカメラを向けた写真群だった。今回の「Witness Trees」は、第二次世界大戦中に日系人が強制収容されていたキャンプの跡地、19ヶ所を訪れて撮影した写真を集成したシリーズである。

中川が目を留めたのは、マンザナー、アマチ、ハート・マウンテンなどの収容所跡地に生えている樹木である。それらはまさに、70年前に日系人にふりかかった出来事の目撃者(Witness)といえるだろう。樹を中心に、周囲の状況を丁寧に取り込んだ画面構成が、すべての写真に貫かれている。中川はさらに、写真のプリントにも徹底してこだわった。画像を複写し、それをさらにデジタル・データ化するというプロセスを踏んだだけでなく、ネガ画像とポジ画像を重ね合わせてソラリゼーション(画像反転)のような効果を生み出している。そうやって形成されたプリントは「過去と現在、ポジとネガ、アナログとデジタル」とが結びついた、「記憶の重み」を備えているように見えてくる。本作は、中川がこれまで写真家として積み上げてきた作品世界の到達点といえそうな、静謐だがパワフルな写真シリーズとして成立していた。

公式サイト:https://www.pgi.ac/exhibitions/8670

関連レビュー

オサム・ジェームス・中川、タイラジュン「UNDERFOOT」|高嶋慈:artscapeレビュー(2023年05月15日号)

2023/06/29(木)(飯沢耕太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)