artscapeレビュー

2023年10月15日号のレビュー/プレビュー

ジェシカ・ワイン『数学者たちの黒板』

翻訳:徳田功

発行所:草思社

発行日:2023/07/20

先日、仕事で中国・北京に滞在したおりに、クリストファー・ノーランの新作『オッペンハイマー』(2023)を観る機会があった。原爆の父ロバート・オッペンハイマー(1904-1967)を主人公とするこの伝記映画は、2023年9月末日現在、いまだ日本公開の目処が立っていないことで知られる。あくまで憶測の域を出ないとはいえ、その理由は、日本が世界で唯一の被爆国──というより、この映画で開発される原子爆弾の投下された国──であるという事実と無関係ではないだろう。さらに、SNS上で物議を醸した「バーベンハイマー」現象の余波もあり、同作は映画としての内容以前に、公開前から──良くも悪くも──高い注目を集めている。

ここでその『オッペンハイマー』について詳しく語るつもりはないが、個人的にこの映画で印象的だった要素のひとつが、物語中つねに大きな存在感を示す「黒板」の存在だった。知られるように、理論物理学者であったオッペンハイマーが「原爆の父」と言われるのは、かれが原爆開発を目的とするマンハッタン計画で主導的な役割を担った人物だからである。そんな科学者を主人公とする映画とあらば自然なことだが、本作には前途有望な若きオッペンハイマー博士が黒板を背に講義する場面が頻繁に登場する。そして、やがて始まるマンハッタン計画のために集った科学者たちの議論もまた、いつも複雑な式をともなった黒板を背になされるのだ。科学者たちが集まるところ、つねに黒板がある──。この事実は、やはり本作品の主要な部分を占める政治的な弁論(公聴会)の場面が口頭でのやりとりに終始するのと、どこか対照的である。

そんな特異な媒体としての黒板に着目したのが、写真家ジェシカ・ワイン(1972-)による「Do Not Erase」というプロジェクトだ。本書『数学者たちの黒板』は、このプロジェクトをもとにした作家初のモノグラフであり、原著は2021年にプリンストン大学出版局から上梓されている。

本書に収められた109枚の写真は、いずれも数学者たちの黒板を写しとったものだ。教室や研究室のものと思しき黒板には、個性豊かな図や数式が描かれており、どれひとつとして同じものはない。これを書いているわたしも含め、その内容を十全に理解できる者はほとんどいないだろうから、大多数の読者はこれを、ひとつのタブローとして把握することになるだろう。

その黒板の写真には、それぞれのタブローの「作者」である数学者たちの短いエセーが添えられている。これらもまた、写真に劣らず興味深いものばかりだ。とはいえ、その内容は人によってさまざまで、自分が数学の道に足を踏み入れた経緯について語る者、おのれの研究にとっての黒板の重要性について語る者、あるいは数学の愉しみをここぞとばかりに語る者など、個性豊かな100本あまりのエセーが写真の「キャプション」として並ぶ。

なかでも、これらのエセーには共通する一定の特徴がある。まず、本書に登場する数学者たちが総じて強調するのは、コミュニケーションの手段としての黒板の重要性である。ごく当たり前のことだが、PCやノートと比べてはるかに大きな面積を有する黒板は、その場に集まった複数の人間が即座に同じ情報を共有するのに適している。また、スクリーンに投影されたスライドなどとは異なり、その場で──原理的には──誰もが気軽に加筆・修正できるという点でも優れている。本書のもとになったプロジェクトが新型コロナウイルスの流行期に重なったという事情もあってか、本書に登場する複数の数学者が、オンラインでの議論では同じ成果が得られないとこぼしているのも印象的だ。

なかには、ウィルフリッド・ガンボやシミオン・フィリプのように、黒板がもたらす「遅さ」の重要性を強調する者もいる。講義や研究発表のさいに黒板を使用するとなれば、あらかじめ準備した資料にもとづいて内容を説明するよりも、ゆっくりとしたペースにならざるをえない。しかしそのことが結果的に、はじめてその内容にふれる他者の理解を促進する結果につながる、というのだ(20、82頁)。あるいはロネン・ムカメルが指摘するように、黒板を用いた講義や研究発表は「人間の思考の速さで行われる」がゆえに、「準備不足のパワーポイント」などよりもはるかにその優劣を浮き彫りにするだろう(78頁)。

かれら数学者のなかには、黒板のもつ物質性に大きな偏愛を抱く者が少なくない。例えば、本書のはじめに登場するフィリップ・ミシェルのエセーはこんなふうに始まる──「黒板は数学の研究をする生活の基本要素だ。10年前にローザンヌの職場に着いて私が最初にしたのは、悪臭のする赤いペンの置かれた醜いホワイトボードを、本物の黒板と交換するように手配したことだった」(12頁)。このような〈黒板≠ホワイトボード〉という考えかたは、アラン・コンヌ(54頁)、エスター・リフキン(152頁)、ジョン・モーガン(192頁)らも共有するところである。

他方、アミー・ウィルキンソンのように、黒板で数学の研究をすることが「触覚的な経験」(14頁)だと言う者もいる。かと思えば、フィリップ・オーディングのように、指導教員のオフィスにあったスレート製の黒板でチョークが奏でる、不思議なほど「一様な音」について語る者もいる(30頁)。黒板は視覚的なメディアであるにとどまらず、触覚的、聴覚的なメディアでもあるのだ。

本書にはまた、2015年に廃業した日本のメーカー・羽衣文具の栄光が書き留められていることも特筆しておきたい。前出のフィリップ・ミシェルは次のように言う──「滑らかに、途切れることなく書き込むには、上質のチョークも重要だ。特に感動したのは、ある年にクリスマス休暇から戻った博士研究員が、伝説的な日本の『ハゴロモ・フルタッチ・チョーク』を2箱持ってきてくれたときだった」(12頁)。羽衣文具のフルタッチ・チョークは数学者のあいだでは知られた逸品であったらしく、同社の廃業のさいには世界中の数学者による買い占めが起こったという。バッサム・ファヤドが言う「日本製の上質のチョーク」というのも、おそらくこの羽衣チョークのことだろう(156頁)。

昨今、大学の内外における講義や研究発表のほとんどは、Microsoftのパワーポイントをはじめとするデジタルツールによって行なわれている。本書はそうした世の趨勢に対し、実のある説明や議論をするには、黒板というオールドメディアが必要であることを高らかに唱える。それは、おそらく本書の主題である数学に限った話ではなく、新たなアイデアを生み出そうとするあらゆる分野の仕事に当てはまるだろう。本書に登場する数学者たちは、真に創造的な仕事のためには、黒板のような物質的抵抗をともなったメディアが必要であることを示唆しているように思われる。

2023/10/05(木)(星野太)

岸幸太「連荘4」

会期:2023/09/26~2023/10/15

岸幸太が2021年からphotographers' galleryで開催している連続展「連荘」も4回目を迎えた。大阪、東京、横浜、京都などの日雇い労働者たちが多く住む地域、いわゆる「ドヤ街」を中心に撮影しているシリーズだが、少しずつ方向性が定まりつつあるように見える。

岸は2005年から2020年にかけて撮影した以前のシリーズ「傷、見た目」でも、同じような場所にカメラを向けている。だが、文字通り「傷」の感触を確かめるような切迫感があった前作と比較すると、カラー写真にシフトしたこともあって、本作にはどこか開放的な、撮影行為そのものに柔らかに没入しているような雰囲気を感じることができる。岸自身は、この連作を通じて「自分の地図を作りたい」と考えているようだ。その意図は、「ドヤ街」の細部を引き剥がして提示するような距離感が近い作品だけでなく、何点か、より客観的な引き気味の写真が含まれていることにもあらわれているのではないだろうか。

おそらくphotographers' galleryの中心メンバーの北島敬三の影響だと思うが、岸だけでなく、笹岡啓子、王子直紀など同ギャラリーに所属する写真家たちは、長期間の連作にこだわることが多い。この「連荘」シリーズも、さらに回を重ねることで、より明確なヴィジョンが見えてくることを期待したいものだ。なお、展覧会にあわせて刊行されるA4サイズの写真集も、今回で4冊目になった。

岸幸太「連荘4」:https://pg-web.net/exhibition/kota-kishi-renchan-4/

関連レビュー

岸幸太『傷、見た目』|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2021年06月01日号)

2023/10/05(木)(飯沢耕太郎)

高田冬彦「Cut Pieces」

会期:2023/09/09~2023/10/08

WAITINGROOM[東京都]

ホモエロティックな夢想とステレオタイプな男性性の解体。この二つは果たして両立し得るだろうか。これは欲望と倫理が両立し得るのかという問いでもある。三つの映像作品のインスタレーション的展示を中心に構成された高田冬彦の2年ぶりの新作個展「Cut Pieces」を見ながら、私はそんなことを考えていた。

会場に入ってまず目に入るのは《The Butterfly Dream》(2022)。タイトルが示唆するように「胡蝶の夢」をモチーフとする映像作品だ。木陰で昼寝をしている青年の夢に現われるのはしかし、ただの蝶ではなくハサミと一体化した蝶である。羽ばたきに合わせてチョキチョキと鳴るハサミが微睡む青年の周囲を舞い、衣服を切り刻んでいく。暴力的であるはずのその出来事は蝶のイメージによってか優雅にさえ見え、裂け目から覗く素肌と青年の寝息はエロティックだ。これが「胡蝶の夢」であるならば蝶は青年自身であり、そこではサディズムとマゾヒズムが自足し完璧な調和を描いていることになる。

《The Butterfly Dream》(2022)[撮影:山中慎太郎(Qsyum!)]

《The Butterfly Dream》(2022)[撮影:山中慎太郎(Qsyum!)]

だが、本当にそうだろうか。画面には時折、ハサミを持つ第三者の手が映り込み、ハサミの先端はたった一度だけだが青年の肌に触れて微かな跡を残す。その瞬間の不穏は、この映像を安全な夢想として眺めることを躊躇わせるに十分なものだ。画面から視線を外してふと横を見れば、そこには夢から抜け出てきたかのような蝶=ハサミの姿がある。《Butterfly Dream》で使われていた小道具が《Butterfly Scissors》(2022)というタイトルを付され展示されているのだ。しかし、夢の中では蝶として見られたその姿も、現実においてはハサミとしての存在感の方が優っている。不穏は夢から現実へと滲む。現実へと持ち出してはいけない妄想もあるのだ。その蝶=ハサミがアクリルケースで保護されていることに少しだけホッとする。

《Butterfly Scissors》(2022)[撮影:山中慎太郎(Qsyum!)]

《Butterfly Scissors》(2022)[撮影:山中慎太郎(Qsyum!)]

《Dangling Training》(2021)は白いウェアを着てテニスをしている男性の股間(しかし顔は映らない)にピンク色の照明が当たり、そこに男性器らしきシルエットが浮かび上がっているという映像作品。danglingは「ぶらぶらさせる」という意味の英単語で、その「ぶらぶら」と股間に広がるピンクの光とが合わさると、まるでピンクの蝶が羽ばたいているように見えなくもない。鑑賞者からするとどうしても股間に目が行ってしまうつくりになっているわけで、真面目に見ようとすればするほど馬鹿馬鹿しさが際立つ作品だ。美術作品としての映像に向けられる「真面目な」視線は、テニスプレイヤーの清潔かつストイックなイメージと股間の蝶の馬鹿馬鹿しさ、そして隠された男性器に向けられる(作家によって強制された)「性的な」視線の間で撹乱されることになる。

《Dangling Training》(2021)[撮影:山中慎太郎(Qsyum!)]

《Dangling Training》(2021)[撮影:山中慎太郎(Qsyum!)]

ところで、今回の展示では《Dangling Training》を映し出す3台のモニターの周囲に、いくつかのテニスボールが転がされていた。すでに《Butterfly Dream》と《Butterfly Scissors》によって蝶=ハサミのイメージを植え付けられていた私は、床に転がる玉を見て、股間に羽ばたく蝶=ハサミによる去勢のイメージを思い浮かべずにはいられなかった。

[撮影:山中慎太郎(Qsyum!)]

[撮影:山中慎太郎(Qsyum!)]

そんな妄想を裏づけるかのように、続く部屋に展示された《Cut Suits》(2023)のなかでは、ハサミを手にした6人の男たちが互いに互いのスーツを切り裂き合っている。しかもにこやかに。男たち自身による有害な、画一化された男らしさからの脱却。漂う親密さからは解放への悦びさえ感じられるようだ。股間の蝶から引き継がれたピンクを背景に戯れる男たち。その色彩はステレオタイプな男性性からの逸脱を表わしているようでも、性的欲望の発露を表わしているようでもある。

《Cut Suits》(2023)より

《Cut Suits》(2023)より

だが、男たちの営みが性的欲望に基づくものならば、画一化された男らしさからの脱却はおそらく成就することはない。脱却が完遂されてしまえば、お互いが性的欲望の対象となることはなくなってしまうからだ。あるいは、女を立ち入らせず、男たちが決して傷つくことのないその営みを、依然ホモソーシャルな戯れに過ぎないと批判することもできるだろう。欲望の対象として映像に映る男たちを見直してみれば、6人が6人とも細身で似たような体型をしていることにも気づかされる。その画一性からは、スーツを着た細身な男性へのフェティッシュな欲望の匂いを嗅ぎ取ることができるはずだ。実際、映像の最後に至ってもスーツは完全には剥ぎ取られないままである。しかも、展示空間において映像は延々と繰り返され、戯れが終わりを迎えることはない。映像が映し出されている支持体の周囲には、6人分にしてはあまりに多いスーツの残骸が山をつくっていた。スーツの残骸に囲まれた支持体は、終わりなきホモソーシャルを丸ごと葬る墓石であると同時に、フェティッシュな欲望を閉じ込めた永遠のユートピアでもあるのだ。

《Cut Suits》(2023)より

《Cut Suits》(2023)より

《Cut Suits》(2023)展示風景[撮影:山中慎太郎(Qsyum!)]

《Cut Suits》(2023)展示風景[撮影:山中慎太郎(Qsyum!)]

高田冬彦:https://fuyuhikotakata.com/

WAITINGROOM:https://waitingroom.jp/exhibitions/cut-pieces/

関連レビュー

高田冬彦「STORYTELLING」|木村覚:artscapeレビュー(2016年05月15日号)

2023/10/05(木)(山﨑健太)

カタログ&ブックス | 2023年10月15日号[近刊編]

展覧会カタログ、アートやデザインにまつわる近刊書籍をアートスケープ編集部が紹介します。

※hontoサイトで販売中の書籍は、紹介文末尾の[hontoウェブサイト]からhontoへリンクされます。「honto」は書店と本の通販ストア、電子書籍ストアがひとつになって生まれたまったく新しい本のサービスです。

◆

中園孔二 ソウルメイト

著者:中園孔二

発行:カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社

発行日:2023年8月10日

サイズ:B4判、80ページ

丸亀市猪熊弦一郎現代美術館で開催された企画展「中園孔二 ソウルメイト」の記録を収めた日英バイリンガル仕様のカタログ。作家が最期の時を過ごした香川県において約200点の作品を展示した過去最大規模の個展をふりかえる。

未来社会と「意味」の境界 記号創発システム論/ネオ・サイバネティクス/プラグマティズム

編著:谷口忠大、河島茂生、井上明人

発行:勁草書房

発行日:2023年8月30日

サイズ:A5判、176ページ

AI・ロボットと人間が共存する未来社会における「意味」の意味とは何か。大規模言語モデルを超えて新たな意味の学理を構想する。

はじまりはクロマニョン 1

著者:内田れいな

発行:ART DIVER

発行日:2023年8月31日

サイズ:B5判変形、198ページ

舞台はおよそ2万年前、描いた絵を恋人に見せたい──その純粋な心から、クロマニヨン人の少女レイナは、画家を目指すのだが……。

絵画の起源とされる「洞くつ」壁画を題材に、クロマニヨンの主人公レイナが様々な困難にぶつかりながらも、画家として成長していく愛と成長の物語。記念すべき第1巻です。

メディア論の冒険者たち

編者:伊藤守

発行:東京大学出版会

発行日:2023年9月1日

サイズ:A5判、400ページ

メディアについての議論百出諸説紛紛。ベンヤミン、マクルーハン、ボードリヤール、エーコ、マクロビー、キットラー、マノヴィッチ、ラマール、ホイ……。彼ら/彼女らがメディアに関して紡いだ思考の核心を浮かび上がらせる。第一線で活躍するメディア研究者が執筆するメディア論を知り学ぶための最強テキスト。

「第11回ヒロシマ賞受賞記念 アルフレド・ジャー展」カタログ

編集:洲濱元子、清水和音

発行:広島市現代美術館

発行日:2023年9月14日

サイズ:A4判変形、184ページ

第11回ヒロシマ賞の受賞者アルフレド・ジャーの受賞記念展(広島市現代美術館)を記録したカタログ。作家にとって日本国内で初の本格的な個展となる本展は、その代表作から新作までを総覧するものとなった。

新版 卒業設計コンセプトメイキング リサーチ・デザイン・プレゼンテーション

著者:松本裕

発行:学芸出版社

発行日:2023年9月20日

サイズ:四六判、256ページ

卒業設計は、学生自らがテーマを探し出し、論理的思考プロセスを積み重ね、オリジナリティある提案をすることが必要となる。実際の学生の作品をもとにした対話を軸に解説。新版では、課題設定、フィールドワーク/リサーチ、建築的・空間的なアイデア、プレゼンの4つに再編成。より本質的なコアな部分に絞り込む内容とした。

アートベース・リサーチの可能性 制作・研究・教育をつなぐ

編著:小松佳代子

発行:勁草書房

発行日:2023年9月20日

サイズ:A5判、384ページ

アートをベースにするとはいかなることか。最新の研究動向をとらえ、美術研究者・芸術家がアートベース・リサーチを多角的に分析。

建築思想図鑑

編著:松田達、横手義洋、林要次、川勝真一

イラスト:寺田晶子

発行:学芸出版社

発行日:2023年9月25日

サイズ:A5判、256ページ

建築思想を理解すれば、つくる建築、語る言葉の説得力が増す。いま知っておくべき建築思想63項目の基本を、本質を押さえたイラストと、気鋭の執筆陣による解説で理解できる入門書。難しそうな言葉でも、まずはイラストを眺めて一歩を踏み出し、建築の奥深さに触れてみよう!時代の流れや項目同士の結びつきも見えてくる。

K-PUNK 夢想のメソッド──本・映画・ドラマ

著者:マーク・フィッシャー

翻訳:坂本麻里子+髙橋勇人

発行:Pヴァイン

発行日:2023年9月26日

サイズ:四六判、416ページ

ポスト左翼がブレグジットに直面した際に、旧来の左翼の惰性を非難し「右傾化」することが「大人」だとされたときも、マーク・フィッシャーはその惰性をどうしたら脱却できるのかと向き合い、安易な「右傾化」に同調することもなかった。

アカデミックになることなく、つねにポピュラー・ミュージックや映画、大衆文学を出発点としながら大衆迎合主義に陥ることも回避しつづけてきた知性の、彼の人気を決定づけた原点にしてすべて──それが彼の伝説のブログ『K-PUNK』だった。

坂本龍一のメディア・パフォーマンス

編著:松井茂、川崎弘二

発行:フィルムアート社

発行日:2023年9月26日

サイズ:四六版、284ページ

坂本龍一が「パフォーマンス元年」と称する「1984年」に注目し、生涯にわたって「メディア」を革新し続けた芸術家としての足跡をあらためて紐解く。

メディア戦略としての出版社「本本堂」、書籍というメディウムそのものによるパフォーマンス、世界最大級のテレビ「ジャンボトロン」を用いたメディア・イベント「TV WAR」……

多彩なプラットフォームで発表された作品群、その時々に遺された発言、そして、坂本龍一へのインタビューをもとに、「マス・メディアの中の芸術家像」を「メディア・パフォーマンス」というキー・タームから解き明かす。

戒厳令下の新宿 菊地成孔のコロナ日記 2020.6-2023.1

著者:菊地成孔

発行:草思社

発行日:2023年9月28日

サイズ:四六判、384ページ

神田沙也加、瀬川昌久、上島竜兵各氏への追悼、村上春樹氏との邂逅、コロナ感染記……。音楽業界を壊滅的状況に陥れたコロナ禍、その抑鬱と祝祭の二年半の記録。

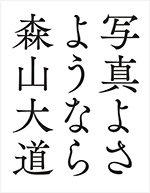

写真よさようなら 普及版

著者:森山大道

発行:月曜社

発行日:2023年9月29日

サイズ:B5判、316ページ

写真集史上の永遠の問題作にしてロングセラー。1972年に写真評論社より刊行された『写真よさようなら』を底本とし、2019年に月曜社より刊行された『森山大道写真集成(3) 写真よさようなら』における構成をもとに、装丁を新たにし判型をコンパクトにした普及版。中平卓馬との対談全文掲載。収録写真145点。「写真というものを、果ての果てまで連れて行って無化したかった」(森山大道)というそのラディカリズムは、刊行後50年以上を経てなお、その衝撃力を失っていない。

絵画の解放 カラーフィールド絵画と20世紀アメリカ文化

著者:加治屋健司

発行:東京大学出版会

発行日:2023年9月29日

サイズ:A5判、368ページ

ヘレン・フランケンサーラー、モーリス・ルイス、ケネス・ノーランド、ジュールズ・オリツキー、フランク・ステラら、20世紀半ばのアメリカで隆盛したカラーフィールド絵画の代表的画家5名を取り上げ、同時代の展覧会評や批評、美術動向に関する言説を丹念に読み解き、20世紀アメリカ文化との豊かな関係性を明らかにする。

マルクス解体 プロメテウスの夢とその先

著者:斎藤幸平

翻訳:竹田真登、持田大志、高橋侑生

発行:講談社

発行日:2023年10月26日

サイズ:四六判、432ページ

いまや多くの問題を引き起こしている資本主義への処方箋として、斎藤幸平はマルクスという古典からこれからの社会に必要な理論を提示してきた。本書は、マルクスの物質代謝論、エコロジー論から、プロメテウス主義の批判、未来の希望を託す脱成長コミュニズム論までを精緻に語るこれまでの研究の集大成であり、「自由」や「豊かさ」をめぐり21世紀の基盤となる新たな議論を提起する書である。

2023/10/13(金)(artscape編集部)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)