artscapeレビュー

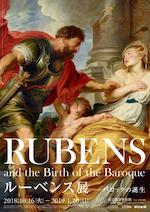

ルーベンス展─バロックの誕生

2018年11月01日号

会期:2018/10/16~2019/01/20

国立西洋美術館[東京都]

ルーベンスはほかのどんな画家よりも才能に恵まれ、どんな画家よりも強力なパトロンに支えられ、どんな画家よりも多くの弟子を従え、どんな画家よりも多くの作品を残した。ヨーロッパの一流美術館を訪れると、必ずルーベンスの作品がある。いやあるのは当たり前で、何十点持っているかを競い合う。しかし、というか、だからというか、代表作を1点だけ挙げろといわれると困る。アントウェルペン聖母大聖堂の三連祭壇画は「フランダースの犬」で有名だが、この児童文学は日本でしか人気がないし、ルーヴル美術館の《マリー・ド・メディシスの生涯》は労作だが、24点の大連作なので「1点」には絞れない。レンブラントの《夜警》やベラスケスの《ラス・メニーナス》みたいな「これ1点!」というのがない。だからルーベンスというと、なんとなくふくよかな裸婦のイメージがあるだけで、明確な像を結べない。これほどの大画家なのに、いまいち人気がないのはそのためだろう。

今回はイタリアで画家修業した初期の作品を中心とした展示構成。ところどころ《ラオコーンの胸像》や《ベルヴェデーレのトルソ(石膏像)》など古代の彫刻が置かれ、ルーベンスがそれを参照したとおぼしきイタリア時代の作品と見比べることができる。2メートル3メートルを超す無駄にでかい作品も多いが、大作になればなるほど弟子の筆が入っている確率が高いので、かえってリヒテンシュタインが所蔵する《クララ・セレーナ・ルーベンスの肖像》や、国立西洋美術館の《眠るふたりの子供》といったプライベートな小品のほうが、画家本人が描いたことが確実なため見るべき価値があると思う。昔は西洋美術館にはルーベンスの小品がたった2点しかないことに呆れたもんだが、最近はなかなか悪くない選択だったと思えるようになった(もう1点は《豊穣》)。同展には西洋美術館からさらにもう1点出ているが、これはルーベンス作として買ったものの、後にヨルダーンスに帰属と判定された《ソドムを去るロトとその家族》。

2018/10/15(村田真)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)