artscapeレビュー

2018年11月01日号のレビュー/プレビュー

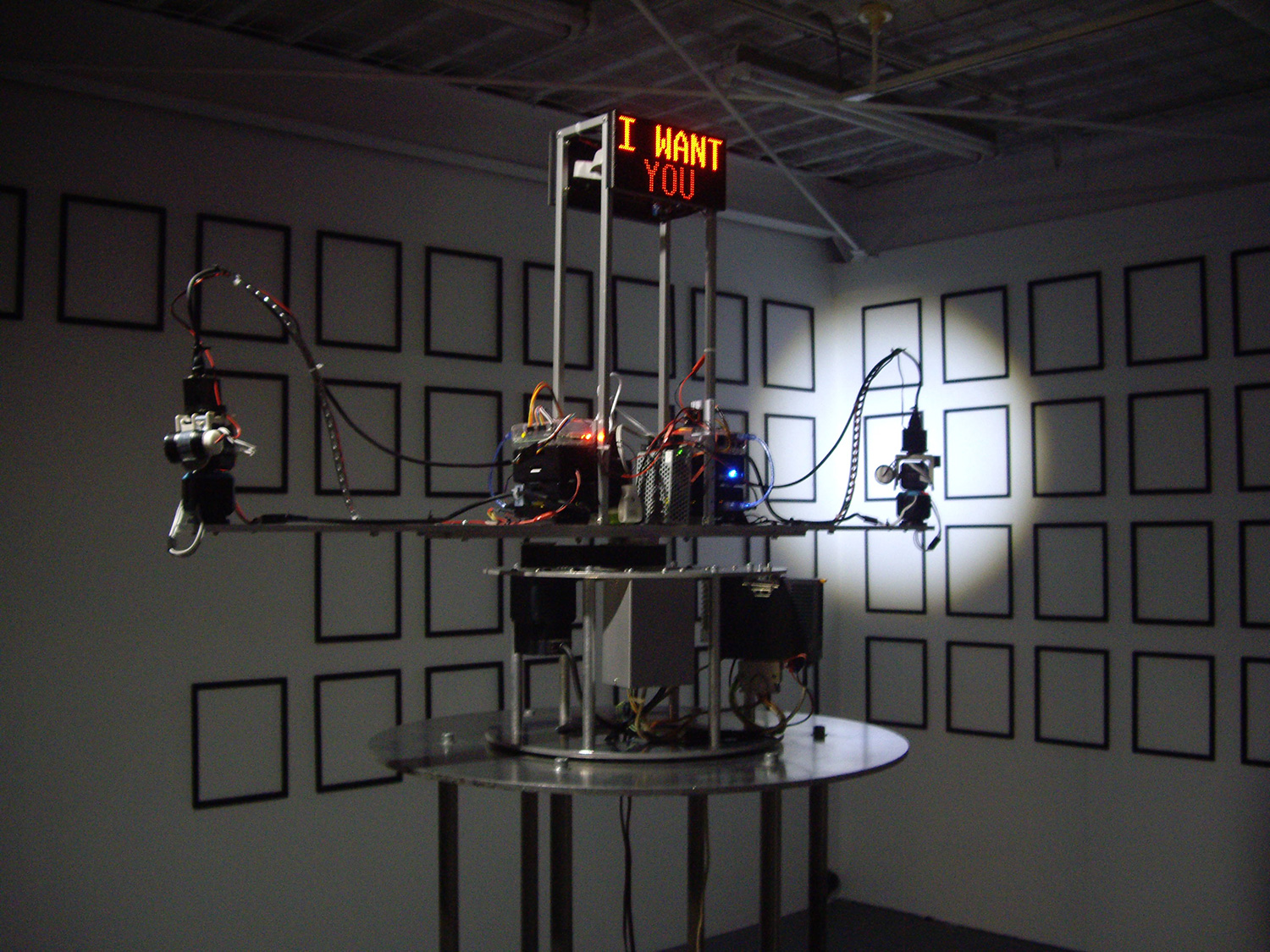

KOSUGI+ANDO「I WANT YOU──あなたが、欲しい」

会期:2018/10/05~2018/10/20

galerie 16[京都府]

KOSUGI+ANDOは、小杉美穂子と安藤泰彦によるコラボレーション・ユニット。1983年に活動開始し、90年代以降は、コンピュータ制御された映像や機器によるインスタレーションを通して、テクノロジーと現代社会の関わりを詩的に批評してきた。

本展では、「I WANT YOU」という、第一次世界大戦でのアメリカ陸軍の兵士募集ポスターでよく知られるこの言葉が、パロディ化されたポスターを始めとして、企業や芸能プロダクションなどの人材募集、ラブソングの歌詞など、社会の多様な局面に溢れていることに着目し、さまざまな欲望装置としてパラフレーズされていく。

展示は2つのパートから構成され、第1室では、壁に掛けられたパネルに「I want your……」に続くさまざまな単語(アナタノ ユメ、コエ、キオク、ジカン、ミライ、ナマエ、セイベツ、リレキ、アドレス、パスワード、イイネ!、シンゾウ、ランシ、ケツエキ、タマシイ、イコツ)が列挙され、あるいは「マモル」対象として、「アナタヲ、カゾクヲ、フルサトヲ、ウツクシイクニヲ」といった単語が並べられる。相手の共感や愛情の希求のみならず、時間の切り売りとしての労働、個人情報、SNS内での承認欲求、臓器提供、祭祀される戦死者を求める無数の声。パネルに取り付けられた「指差し棒」がせわしなく動き回り、物理的肉体、非物質的な情報、さらには「魂」へと還元された「アナタ」を求めて宙を指差し続ける。

会場風景

一方、第2室では、回転台の上に機器が設置され、2本のアームが「アナタ」を求めて回転運動を繰り返す。センサーが観客を感知すると、狙撃手が照準を合わせるようにまばゆいライトが照射され、観客は捕獲されてしまう(無人のロボット兵器による攻撃にも使われる、熱感知センサーが搭載されている)。手前には三体の人型の標的が吊り下げられ、奥の壁には、無数の黒い額縁が整然と掛けられている。額縁のなかは空白だが、よく見ると1つだけ、極小のキャプションが掲げられている(小杉の叔父が第二次世界大戦末期にインパールで戦死した日付と場所であるという)。

黒い額縁の列は、「靖国神社という霊魂の吸収装置」、具体的には「遊就館に展示されている慰霊写真の群れ」がモチーフになっているが、ここでは個別的な肖像は消去され、充填を待つ空白の座が待ち構える。ライトの照準に捕獲された観客は、自身の肉体、個人情報、感情、死後の「霊魂」さえもが国家や企業、あるいはSNS内に蠢く集団的な欲望によって絶えず追い求められ、捕獲されていることを想像せざるをえない。無人の照準器は、巨大な欲望機構である現代社会の端的な形象化であり、私たちの欲望が供給され続ける限り、その運動は止まることがない。

メディア・アートであるが霊魂的なものを感じさせること、テクノロジーを用いてはいるがアニマのようなものが宿ること。観客の身体を取り込みつつ、無人の機器が一種の演劇的なプレーヤーとして振る舞い、空間を支配する。KOSUGI+ANDOの過去作品にも通底するその不穏さは、テクノロジーが切り開く「輝かしい未来」を(メディア)アートのそれと無批判に重ね合わせる態度ではなく、テクノロジーと私たちの関係を静かに照らし出す。

会場風景

2018/10/05(金)(高嶋慈)

KYOTO EXPERIMENT 2018 ジゼル・ヴィエンヌ『CROWD』

会期:2018/10/06~2018/10/07

ロームシアター京都 サウスホール[京都府]

舞台上に敷かれた土の上にゴミが散乱し、欲望の残り香のように銀色に煌めいている。野外フェスかパーティーが終わった後を思わせる、享楽の名残りと虚無的な荒廃感が漂う空間。幕開けとともにアンビエントなテクノサウンドが大音量で流れると、フードを目深に被った女性が下手奥の暗がりから登場し、荒廃した空間を極端に引き延ばされたスローモーションで横切っていく。電子音の反復が刻む浮遊感、時間が引き延ばされたような極度のスローモーション、宗教画のような崇高感さえ漂う光と陰のコントラスト。音響、身体表現、照明の相乗効果により、異次元的な時空間へと一気に引き込まれる幕開けだ。女性はゆっくりとリュックを下ろし、缶飲料を飲み干す。日常的な動作が、意味を脱色され、神話的な荘厳さすらまとって見える。

ジゼル・ヴィエンヌ『CROWD』2018 ロームシアター京都

[撮影:松見拓也 提供:KYOTO EXPERIMENT事務局]

やがて同じく下手側の闇のなかから、2人、3人と、若者たちが集まり始める。すべては無言のまま、極度にスローな動きで行なわれる。嬉しそうにハグし合う者、相手の頭にビールをかけてはしゃぐ者。群れ集う彼らに背を向け、1人タバコを吸う者の頭上には、白い煙が軽やかな重圧でのしかかる。再会の喜びと出会いは、孤独を埋める相手を求める衝動へと集団的に展開していく。上着を脱いで下着姿を見せつける女性。髪をいとおしげに撫で合う恋人。恋人に肩を抱かれながら、別の男性に誘惑的な視線を送る女性。台詞は一言も発せられないものの、散りばめられた身振りと視線のベクトルが、レイヴ・パーティーで踊り狂う熱狂のなかに15名の群像的な物語を紡ぎ出す。それは、不穏さと昂ぶりが共存したビートに乗せて、次々と欲望の相手を入れ替えながら、いつ果てるともなく続く集団的な陶酔と疎外の物語だ。それぞれの欲望を、それぞれが孤独に刹那的に生きている。その提示は、さまざまな感情が身振りのパッチワークとして凝縮された中盤のシーンでひとつのクライマックスに達する。砂や水をぶっかけ合う対立に始まり、キスによる愛情表現、はねつける拒絶、煽るような怒号、牽制し合う威嚇、挑発、醒めた傍観、誘惑が渦を巻くように奔出する。やがて1人の女性を残して全員が力尽きたように倒れ込み、死のような沈黙が訪れる。取り残された女性は、相手の性別にかまわず追いすがるように愛撫するが、彼女の孤独が癒されることはない。

ジゼル・ヴィエンヌ『CROWD』2018 ロームシアター京都

[撮影:松見拓也 提供:KYOTO EXPERIMENT事務局]

こうした『CROWD』を見ていて参照項として連想したのは、ビル・ヴィオラの映像作品と、太田省吾の「沈黙劇」だ。本作の「振付」における構造的な特徴は、ヴィオラを想起させるスローモーションに加え、一時停止、反復、早送りといった映像の技法を援用し、生身の身体表現にインストールすることで、時間感覚を自在に操作する点にある。舞台上の時間は自在に伸縮する。0.1秒以下が延々と引き伸ばされた時間。対照的に、全員が静止したまま、光と陰が移ろっていくシーンは、一日の経過、いや百年が過ぎ去ったようにも感じさせる。時間感覚の操作を駆使することにより、「熱狂を冷静に切り取り、分析し、観察する」というアンビヴァレントさがより強調される。

また、本作の基底には、暴力やドラッグをテーマとする作家デニス・クーパーによるサブテキストが用意されているものの、台詞としては一言も発声されない。それは群像的なムーブメントに置き換えられ、かつスローモーションによる動きの緻密な分析により、心理や感情の襞を繊細に構築する。この手法は太田省吾の「沈黙劇」を想起させるが、例えば、KYOTO EXPERIMENT 2016 AUTUMNでインドの演出家シャンカル・ヴェンカテーシュワランにより上演された代表作『水の駅』は、水飲み場に往来するさまざまな年齢、家族構成、社会層の人々を描くことで(ヴェンカテーシュワラン演出の場合、さらに「多民族」というレイヤーが付加される)、人生という「旅」の諸段階や社会の構成層の多様性、さらには戦争や災害、難民といった社会的出来事をも包摂するものであった。

一方、本作『CROWD』は、一見すると、均質な若者の集団(閉鎖的集団のなかの関係性)を描いているように見える(カルチャーの共有、似通った年齢層、すべて白人という人種的構成)。だが、個々をよく観察すれば、ヘテロセクシャルの男女のなかに、ゲイ、レズビアン、バイセクシャルの人物が配され、引きこもりのような風体で周囲と関わりを積極的に持とうとしない男性もまぎれている。均質性のなかに織り込まれた(性的嗜好としての)多様性、対立はあるが決定的な排除へは至らない微妙な緊張感。ここに、単に若者の集団的熱狂を高密度に再構築したダンスという一面的な見方を超えて、現代社会の縮図としての本作の意義がある。

若者たちは全員、同じ方向(下手奥)から現われ、再び同じ方向に向かって去っていく。彼らの均質性を暗示するラストシーンだが、2人の男性のみ舞台上に留まり、1人は脱ぎ散らかされた服を拾い集め、もう1人はまだ陶酔の余韻に浸っている。その様子を振り返って奥の暗がりから見つめる者がいる。上空を通り過ぎる「飛行機のジェット音」は、現実への帰還、覚醒を告げる音なのか。集団とは別の方角に歩み出す一歩は提示されないまま、すべては闇に包まれる。

ジゼル・ヴィエンヌ『CROWD』2018 ロームシアター京都

[撮影:松見拓也 提供:KYOTO EXPERIMENT事務局]

公式サイト:https://kyoto-ex.jp/2018/

関連レビュー

KYOTO EXPERIMENT 2016 AUTUMN シャンカル・ヴェンカテーシュワラン/シアター ルーツ&ウィングス『水の駅』|高嶋慈:artscapeレビュー

2018/10/06(土)(高嶋慈)

KYOTO EXPERIMENT 2018 ジョン・グムヒョン『リハビリ トレーニング』

会期:2018/10/06~2018/10/08

ロームシアター京都 ノースホール[京都府]

2011 年にフェスティバル/トーキョーとアイホール(兵庫)で上演された『油圧ヴァイブレーター』の衝撃が忘れられない韓国のパフォーマンス・アーティスト、ジョン・グムヒョン。『油圧ヴァイブレーター』では、異性(男性)との恋愛に代わり、重機(掘削機)との性愛のファンタジーを実現すべく、難関の免許試験を突破し、重機と交わるエクスタシーに至るまでの過程がレクチャーパフォーマンスの形式で提示された。フェティッシュの対象としては成立しにくい(と思われる)機械や道具をあえて性化された対象として選び、自らが「操作」することで性的快楽を得る回路の提示は、フェティシズムの罠も異性愛の前提へと再回収される危険性も巧妙に回避した、知的な批評性に満ちている。ただ、『油圧ヴァイブレーター』の致命的な欠点は、快楽を得るために自ら重機を「操作」することの重要性を説き、そのために免許を取る過程が映像で紹介されるも、クライマックスのシーンで大地に身を横たえたジョンにエクスタシーを与える重機には、(実際には彼女自身ではない)別の第三者が乗り込んで操縦している、という構造的な矛盾点である。

ジョン・グムヒョン『リハビリ・トレーニング』2018 ロームシアター京都

[撮影:前谷開] 提供:KYOTO EXPERIMENT事務局

本作『リハビリ トレーニング』では、この矛盾を解消すべく、医療の教育現場で男性患者のダミー身体として使われる人形が「相手」に選ばれている。長椅子に横たえられた「彼」の動かない身体を、ゆっくりと腕を持ち上げては下ろし、足首を回し、脚を上下させ、関節をほぐしながら全身に丹念なリハビリを施していくジョン。トレーニングは次に歩行訓練へと移り、さまざまなサポーターやベルトで手足の関節や腰を固定された「彼」は、歩行器から身体を吊られ、対面するジョンに手を引かれ、ぎこちなくも一歩、また一歩と踏み出す。観客はこうしたリハビリの光景を、キャスター付きの回転椅子に座り、自由に移動しながら「観察」することができる。歩行訓練は数十分も続いただろうか、次にジョンは「彼」の腕にサポート器具を取り付け、ボールなどを「掴む」機能回復訓練を施す。前半はこのように、「人形」である「彼」が「リハビリ」によって、人間の標準的な身体能力を獲得していく過程がじっくりと時間をかけて「実演」されていく。

「訓練」の中身が過激化するのは、後半からだ。腕や指の機能を「獲得」した「彼」は、より複雑な行為として、「ジッパーを下ろす」「ボタンを外す」「リボンの結び目を解く」訓練をさせられる。だがそれらが練習用のダミーから、実際にジョンが着用する衣服へと移行するとき、「彼」は人間の身体機能のダミーから「性的パートナー」へと変貌する。この(演劇的な)変貌を支えるのが、「彼」が一つの行為をし終えるたびに情熱的に見つめるジョンの眼差しだ。ジョンを「脱衣」させた「彼」は、口にはめ込まれた「舌」で愛撫し、さまざまに体位を変えてジョンと激しく愛を交わす。もちろん操っているのは彼女自身なのだが、受動/能動、主体/客体の境界は曖昧に撹乱されていく。ジョンに「する」「彼」は彼女自身(が演じるところ)の欲望の延長であり、その一挙手一投足は彼女によって完全にコントロールされているのだ。また、サポーターやベルトで全身を固定された「彼」の姿は、リハビリの実演であるとともに、ボンデージの拘束具をも想起させる。介護やケアに見えたものが、いつしか性的な調教へと転じる静かな狂気が、照明や音響の演出を一切欠いたまま、ただ淡々と見せつけられる。

ジョン・グムヒョン『リハビリ・トレーニング』2018 ロームシアター京都

[撮影:前谷開] 提供:KYOTO EXPERIMENT事務局

一般的な「人形劇」の場合、「人形」は「人形遣い」の身体からは自律した存在として振る舞い、観客もそのように見なすことでフィクションの世界が成立する。一方、『リハビリ トレーニング』では、「彼」との「関係性の構築」が、動かないモノから人間性への接近へ、そして(擬似的な)性的パートナーへと段階的に提示される。160分という長尺の時間は、そのために必要だったのだ。自らの欲望を投影し、思いのままに動かすことのできる「人形」を性的なパートナーと見なし、「実演」に及ぶパフォーマンスは、もし男/女が逆であれば、ピグマリオン的な欲望の発露として批判を浴びるだろう。ジョンはそうしたピグマリオン的欲望を逆手に取って裏返し、「女性が自らの性的ファンタジーを語る」ために戦略的に利用する。それはまた、女性が(消費される客体としてではなく)「性」を主体的に表現するための、長い抑圧からの回復をめざす「リハビリ トレーニング」の道程の真摯な提示でもある。

公式サイト:https://kyoto-ex.jp/2018/

2018/10/08(月)(高嶋慈)

アジアにめざめたら アートが変わる、世界が変わる

会期:2018/10/10~2018/12/24

東京国立近代美術館[東京都]

「本展はアジアが激しく変動した1960年代から90年代を対象に、美術と社会の複雑な関係に焦点を当て、この時期に実験的な表現を打ち出した革新的なアーティストたちが、どのように社会変革の触媒としての役割を果たしたのかを考察します」とは主催者の「ごあいさつ」。ここでいうアジアとは日中韓に台湾、香港、東南アジア、インドまで含めた地域。世界から見ればアジアの一部にすぎないが、人口でいえばなんと世界の約半分を占めているのだ。でも展覧会を見た印象は、全人類の半分を代表しているというより、やはり一地方の表現というべきだった。なぜなら、その国の歴史や政治体制、社会背景を知らないと理解できないローカルな表現が多く、だれでもパッと見て楽しんだり理解できるような作品が少ないからだ。

したがって、ふだんは作者とタイトルくらいしか見ないキャプションも、ここでは国と制作年が不可欠の情報になってくる。あの国では何年ごろどんな体制でどんな事件が起こったかを、思い出しつつ見る必要があるからだ。これは美術表現が政治や社会と密接に結びついていて、自立していない状態ともいえる。もちろんそのようなテーマの下に作品を集めたのだから当前だが、そもそもそうしたテーマが浮かび上がったのは政治・社会との関連が強い表現が目立ったからに違いない。

展示を見ていて気になったのは、「1960-90年代」という年代的な幅があるのに、日本人の作品だけは、山下菊二らのルポルタージュ絵画からオノ・ヨーコやハイレッドセンターのハプニングまで、ほぼ60年代に集中していること。つまり日本の美術が社会変革とコミットしたのは60年代までで、万博後および学生運動の敗北後は、核の傘の下でのノーテンキなポストモダニズムをむさぼっていたというわけだ。その視点で見るとアジアの美術は「遅れている」ように映るかもしれないが、冷戦構造の崩壊した90年代に入って日本にも遅ればせながら、中村政人や小沢剛ら社会的意識の強いアーティストが登場してきたのだから、ひょっとしたら日本が周回遅れだったのかもしれない。まるでウサギとカメの競争だ。

2018/10/09(村田真)

リニューアル記念特別展 信長とクアトロ・ラガッツィ 桃山の夢と幻 / 杉本博司と天正少年使節が見たヨーロッパ

会期:2018/10/05~2018/11/04

MOA美術館[静岡県]

同展は、日本人が西洋文化に最初に触れた安土桃山から江戸初期(16世紀後半〜17世紀前半)の美術を紹介する「信長とクワトロ・ラガッツィ桃山の夢と幻」展と、天正少年遣欧使節団が見たであろうイタリアの寺院を撮った杉本博司の写真展「杉本博司と天正少年使節が見たヨーロッパ」の2つの展覧会から成り立っている。

クワトロ・ラガッツィとは美術史家だった若桑みどりの同名の著書に因むもので、「4人の少年」の意味。伊東マンショ、千々石ミゲル、中浦ジュリアン、原マルチノの4人からなる天正遣欧少年使節を指す(いまならジャニーズ事務所から売り出すところだ)。つまり両展は、日本人で初めてヨーロッパ世界を見たこの少年使節を軸に、前半は南蛮文化を採り入れた織田信長に因んだ茶道具や初期洋風画を展示し、後半はイタリアの古刹を撮るうちにこの少年使節に惹かれていったという杉本作品を紹介するもの。見ようによっては信長と杉本を対比的に並立させた大胆な企画といえなくもない。

辛気くさい茶道具や掛軸は飛ばして、同館コレクションの初期洋風画《洋人奏楽図屛風》や、絢爛豪華な《花鳥蒔絵螺鈿聖龕》など和洋混淆の逸品は実に興味深い。階下は杉本博司の作品で、昨年ニューヨークで開かれた「天国の門」展を再構成したもの。ローマのパンテオン、ピサの斜塔、フィレンツェの大聖堂、カプラローラのヴィラ・ファルネーゼの螺旋階段など、天正時代の少年たちも見たであろうイタリア諸都市の建築をモノクロで撮っている。白黒というより深いグレートーンの重量感のあるプリントだ。圧巻はサン・ジョヴァンニ洗礼堂の門扉を飾る「天国の門」の10点。ルネサンスの幕開けを告げるギベルティ作のレリーフ彫刻を撮った10点の連作は、平面と立体、現実と虚構、時間と空間の狭間をとらえた「ジオラマ」シリーズを彷彿させるものがある。いやあMOAもすっかり杉本色に染まったなあ。

2018/10/12(村田真)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)