artscapeレビュー

きりとりめでるのレビュー/プレビュー

Accumulations / 蓄積

会期:2022/07/02~2022/07/24

青山|目黒[東京都]

本展はシドニー在住のキュレーター、アーティストのジェシー・ホーガンによってゲストキュレーションされたものであり、東京を活動拠点とする作家とオーストラリアほか国際的に活躍し、相互作用的に多様なメディウムを用いる作家による、作品、コラボレーション、アーカイブが縦横無尽に並ぶ。21組の作家が同時に出展しているが、混乱することなく見ることができたのは、作品の多くが「蓄積」のために対構造を個々で持っていたからだろう。そのなかで心に留まった作品を紹介したい。

棚の上に横たわったミネラルウォーターのペットボトルのラベルのあたりから水が1滴、1滴と落ちていく。その水は床の上で口をあけて立てられたペットボトルにぽたんと入る。水を注ぐ側は1929年に日本で初めて販売されたミネラルウォーターである「富士ミネラルウォーター」(当時は「日本エビアン」)で、水を受け止めるのは1990年代からオーストラリアで広く販売されている「マウント・フランクリン」だ。「マウント・フランクリン」はコカ・コーラ社によって現地展開されていて、日本国内での購入は簡単ではない。このボトルは一体いつ誰から森田に渡ったのか。「マウント・フランクリン」の水は一度なくなっているはずだから、誰かが飲んだのか。ボトルに蓄積される水は展示しつづければいつか蒸発して消えてしまう。閉廊中はラベルで隠れた水を滴らせる穴が塞がれるのか。蓄積した水を逃さないよう、キャップは締められることがあるのか。日本法人による採水地が「日本」というドメインであるコカ・コーラ社の「い・ろ・は・す」ではなく採水地にこだわった「富士ミネラルウォーター」なのはなぜか。そもそもどうして「富士ミネラルウォーター」なのか。山つながり? 森田が先に入手したのは「マウント・フランクリン」? 「六甲のおいしい水」でも良かったはずだ。否、「日本」を代表しつつ、具体的なアイデンティティを持たなくてはならない。2020年にはオーストラリアで展示された? 展覧会ごとにボトルは換えられているのか。

作品となったペットボトルはこのように、個物としての存在、流通の経路、製品としての歴史、作家のアイデンティティのスケール、あるいは表象のはざまで意味を蓄積していくことになった。

なお、本展は無料で観覧可能でした。

公式サイト:http://aoyamameguro.com/news/accumulations/

2022/07/18(月)(きりとりめでる)

完璧に抗う方法 - the case against perfection - 佐藤史治と原口寛子/関真奈美「2人だけでも複雑/はじけて飛び散り、必然的にそこにおかれる」

会期:2022/07/02~2022/07/18

あをば荘[東京都]

本展はアーティストである図師雅人と藤林悠によって企画された連続二人展の第4回目だ。二人は出展作家たちの生い立ちに触れるようなインタビューを行ない、そこから展覧会を構成した(4回目からは図師のみ)。展覧会の企画者が出展作家についてリサーチを行なうことは常である。ただし、本展においてそのリサーチは、作品はメディウムに関する視点だけで語ることはできないという立場から出発している。作品の鑑賞にそういった、作者の自伝性といった、ロマン主義的な観点をどのように挿入するべきかを見直す取り組みでもある。もっと言うと、人生というよりも日々の営み、技術、あるいは他者、作品を含めた物事との出会は、アーティスト(ひと)にどう影響するのか。

今回は、佐藤史治と原口寛子、関真奈美の二組展だ。二組はそれぞれ藤林と図師からインタビューを受けたあと、それぞれの過去作を受け、新作を発表している。本展の出発点となっているのは、佐藤と原口の《手のシリーズ》(2011-19)、関の《shadowing》(2011)だ。《shadowing》は語学学習のときに、ネイティブの発音を少し遅れつつ真似ながら口に出して学ぶシャドウイングに由来する、パフォーマーが公共の空間にいる人の身振りをなぞり続ける映像作品である。これは関の最初期の作品だ。後の、録音した発言をもとに行動も再現しつづける「サマータイム」シリーズ、関が他者に指示を出し、展覧会会場や公共の場でその通りにふるまってもらう「乗り物」シリーズと比較すると、関の作品には「真似とは何か」「指示する存在とは何か」「映像になっていない、映像のルールを決めるプロセス」についての問いが浮かび上がってくる。

というのも、佐藤と原口が《shadowing》を「真似」という方向で受け止め、新作である「SH」シリーズを制作したから、わたしはそれを考えることができた。

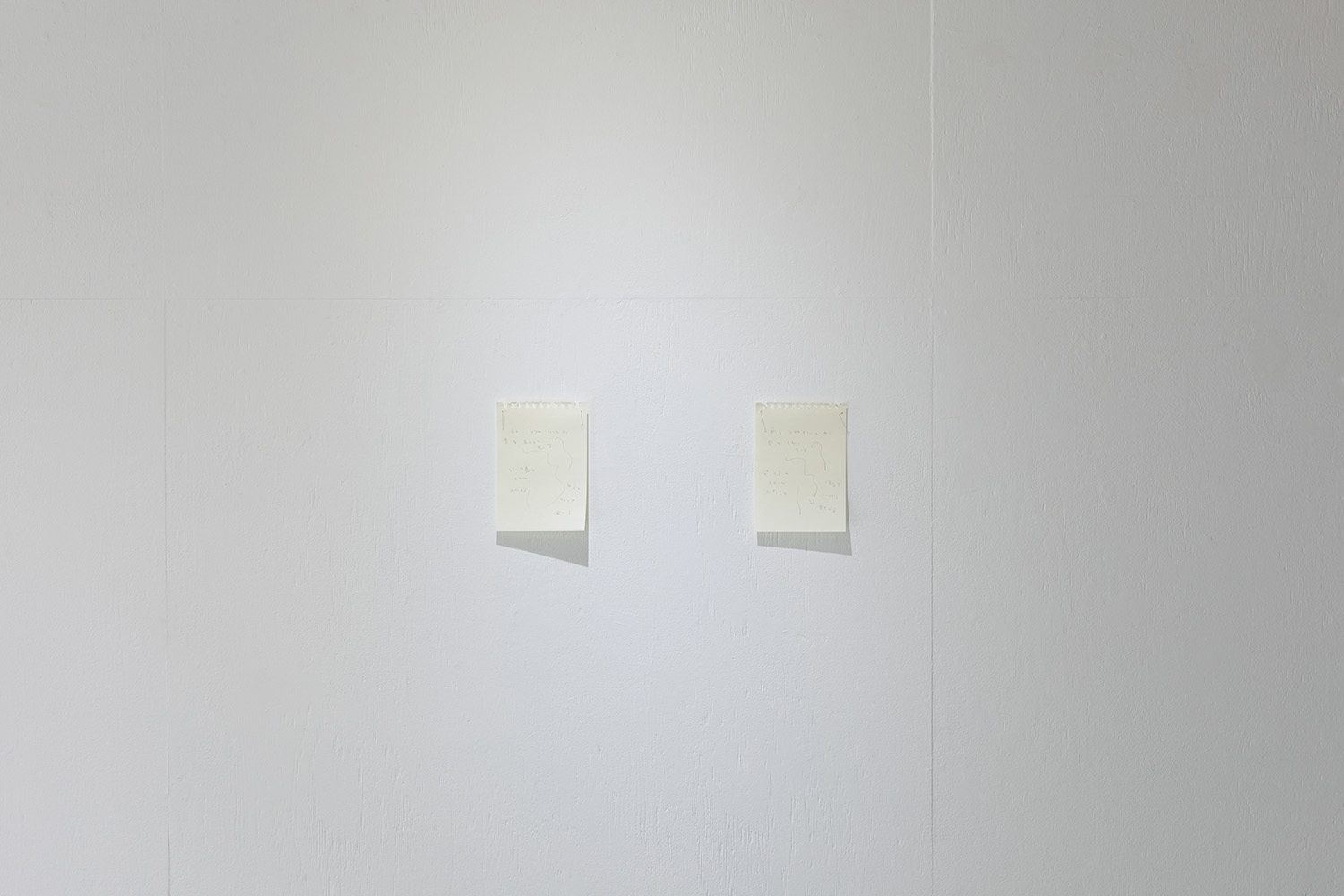

例えば、《SH#1》(2022)は紙に鉛筆で描かれたドローイングが2対あるものだ。片方は佐藤と原口のどちらかが《shadowing》について描いたもので、片方はそのドローイングを模したもうひとりのドローイング。前者にとっては意味のある文字と線も、後者にとってはただの形象かもしれないという状況。二人がどのような取り決めで実行したかによって、真似の産物であるドローイングの意味は鑑賞者にとって変わるが、それは開示されない。

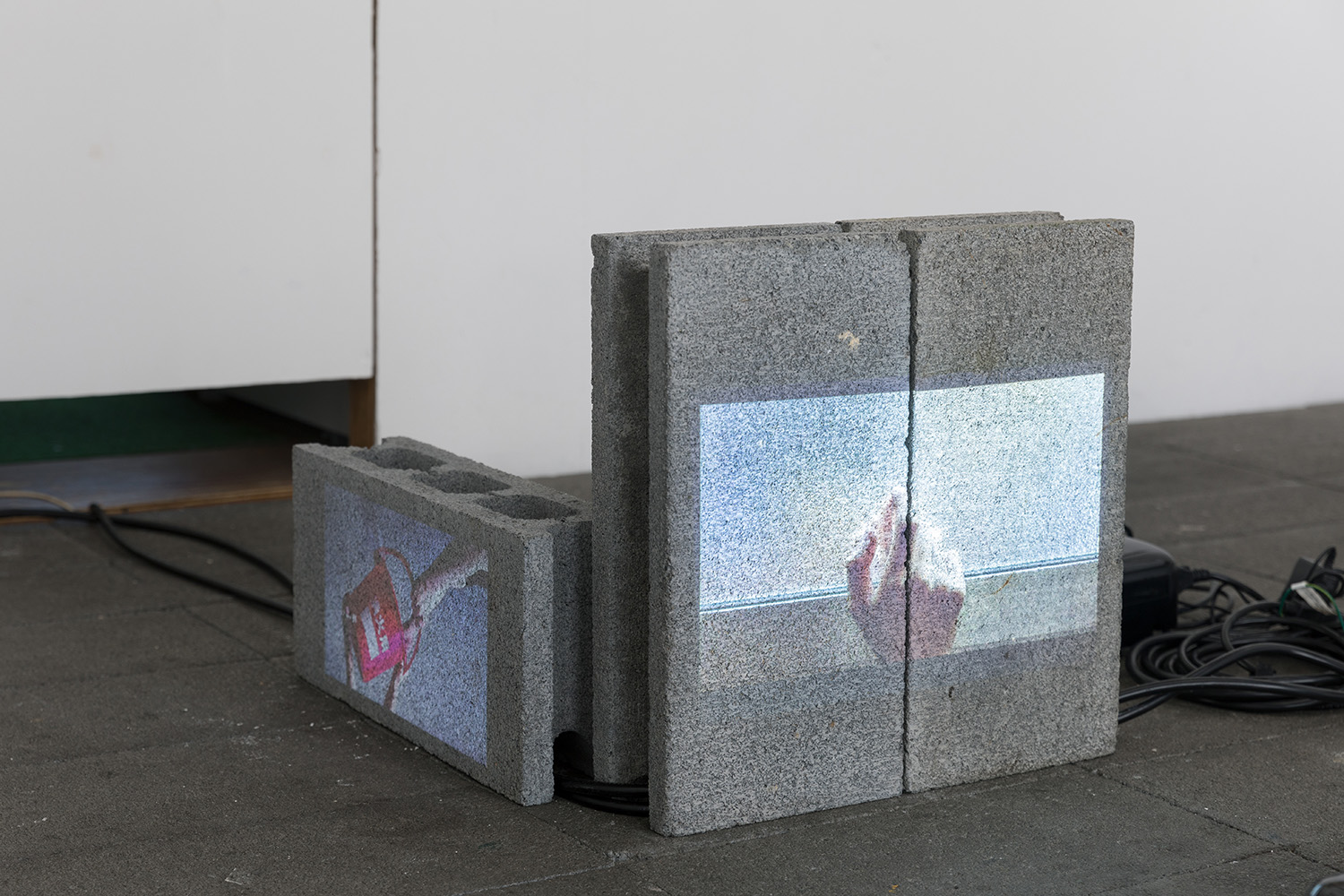

こういった鑑賞を経たとき、佐藤と原口が2011年から2019年に制作した映像作品を組み直した《手のシリーズ》(2022)の視聴体験もまた変化した。《手のシリーズ》は、二人の右手がとある挙動を行なう様子だけが撮影された、無言の映像作品だ。それぞれの人差し指が照明のスイッチのオンオフを押し合い圧し合うような無限の拮抗、水の入ったバケツをいかに受け渡すかという相手の気配を察するようなリレーというように、その様子は調和的なものもあれば競争的なものまである。

しかし、関の《shadowing》への応答が入ることによって、佐藤と原口の映像のそと、制作の過程での二人の話し合い、間合いまで想像させられるようになる。どこまでが事前に決められていたのだろうかと。

関も二人の作品に応答し、影絵の写真作品を出展している。現在、関はフランス在住なのだが、作品の輸送は困難だ。そのとき、データと出力での転移のずれが少ないという理由もあって、本展では紙がメディウムに選ばれている。関は手の型紙を切り抜いて影絵をつくっている。型紙はスキャンされ、そのデータが出力されたA4用紙が展示されているのだが、フランスでの居住に際し、関は日常的に大量の書類の出力と入力が必要になり、渡仏後に最初に買った機材がスキャナということもあって、今回の作品に至ったとアーティストトークで明かしていた★。

展示作品のうち、書籍である佐藤と原口の《私家版 日比谷公園の歴史》(2021)はほかの鑑賞者がいて読めなかったのだが、どうやら某公共図書館で借りれるものらしい。作品のできる前を鑑賞者に考えさせようとした本企画は、誰かの在廊による「実は」という語りが前提だったのだろうかどうかとふと考える。出展作家たちは、アーティストトークで生活の開示を行ない企画主旨に応えながらも、各々の過去作への応答のラリーによって、作品自体への着目──作品が人の命よりも長く、あるいは公開・収蔵により複数化する可能性の造形が、作品の鑑賞における思考の及ぶ範囲──を、作品が生まれてしまった後へも同時に引き伸ばすことを実現していたように思う。

なお、本展は無料で観覧可能でした。裏手には「文華連邦」があります。

関真奈美《shadowing》(2011)映像、 6分32秒[撮影:間庭裕基]

関真奈美《shadowing》(2011)映像、 6分32秒[撮影:間庭裕基]

佐藤史治と原口寛子《SH #1》(2022)鉛筆、紙[撮影:間庭裕基]

佐藤史治と原口寛子《SH #1》(2022)鉛筆、紙[撮影:間庭裕基]

佐藤史治と原口寛子《手のシリーズ》(2022/2011-19)5チャンネルビデオ、ループ再生[撮影:間庭裕基]

佐藤史治と原口寛子《手のシリーズ》(2022/2011-19)5チャンネルビデオ、ループ再生[撮影:間庭裕基]

関真奈美 展示風景

関真奈美 展示風景

壁面の左から:

関真奈美《projected tako who has ten legs》(2022)インクジェットプリント、光沢紙

関真奈美《projected kitsune》(2022)ラムダプリント、半光沢紙

関真奈美《example of both back of hands》(2022)インクジェットプリント、光沢紙

展示台の左から:

関真奈美《 pattern (kitsune)》(2022)インクジェットプリント、半光沢紙

関真奈美《 pattern (tako who has ten legs)》(2022)インクジェットプリント、半光沢紙

関真奈美《pattern (unicorn)》(2022)インクジェットプリント、半光沢紙

関真奈美《pattern (escargot)》(2022)インクジェットプリント、半光沢紙

[撮影:間庭裕基]

★──アーティストトークはYoutubeで公開されている。

「完璧に抗う方法 佐藤史治と原口寛子/関真奈美『2人だけでも複雑/はじけて飛び散り、必然的にそこにおかれる』アーティストトーク 2022/07/09収録」https://youtu.be/_0ikkWwIaCw(2022.07.24閲覧)

公式サイト:http://awobasoh.com/archives/2251

2022/07/10(日)(きりとりめでる)

間庭裕基個展「室内風景—camera simulacra—」

会期:2022/07/02~2022/07/18

本展に並ぶ写真作品《Liminal Photo》は、間庭裕基の祖父の家の壁が光や熱で焼けた跡を撮影したものだ。家に入りこむ光や屋内照明の紫外線、あるいは家電のモーターの熱は、壁に貼られたカレンダーや時計やプリントや電子レンジのようなものを取り除いたときに、ぽっかりと白く、あるいは、その物質を縁取るようにして溜まった粉塵で黒く、かつての存在を壁紙に焼き付けていた。物そのものが不在となった後も「何があったのか」をギリギリ感知させるほどに。

間庭裕基《Liminal Photo》(2022)ゼラチンシルバープリント、アルミマウント、480×325mm

間庭裕基《Liminal Photo》(2022)ゼラチンシルバープリント、アルミマウント、480×325mm

間庭裕基個展「室内風景—camera simulacra—」会場写真

間庭裕基個展「室内風景—camera simulacra—」会場写真

奥:間庭裕基《echo》(2022)シングルチャンネルビデオ、15分

[撮影:間庭裕基]

奥の部屋に入ると、玄関からの光の消失点かのような位置に《echo》(2022)という映像作品があった。窓からの光をあびるように佇む男が白んで浮かび上がっては僅かに動いて見える。モニターが焼き付きを起こしそうな緩慢な映像のあとには、水場と窓があって、そこに立てかけられたスマートフォンに映し出されている《sleep》(2022)。その映像には窓辺の朝日を感じさせる無人であっけらかんとしたベッドルームに、かつてMacOSで使用されていたスクリーンセーバーのモーションが重ねられていた。PCをはじめ多くのデバイスで使用されていたCRTモニターは、同一映像の長時間表示による画面の焼き付けを防ぐためにスクリーンセーバーが自動表示されていたが、現在はLCDモニターが席巻し、無用の長物となった。その横では、キャプションに記名はないがスタジオ撮影用のLEDライトが煌々と夕焼けのように光り、屋内の壁をガラス越しに照らしていた。この会期期間中の痕跡は、この程度の光では留まらないとでも言いたげなように。

間庭裕基個展「室内風景—camera simulacra—」会場写真

間庭裕基個展「室内風景—camera simulacra—」会場写真

左上:間庭裕基《sleep》(2022)シングルチャンネルビデオ、3分45秒(ループ)

[撮影:間庭裕基]

というわけで、本展では、人が感知できないような建物の壁やデバイスの累積する物理的変化、デバイスの技術革新といった時間幅が扱われ、ゆえに人の網膜へ直に到達するブルーライトは主題から外されたのだろう。また、触れなかったが、会場に入ってすぐにあるステレオスコープカードを模した紙に二つの写真が組み込まれた《here and there》は、ドアの穴をピンホールカメラに見立て撮影した写真と、扉に映像を投影した状態で撮影した写真が並んだものだ。左右の視差が記録されていれば三次元が現われるはずのカードには、まったく違う景色が隣り合っている。その異種が混然一体と並ぶ様子からわたしはハンドアウトにあるような「ネットワーク化された写真」の「幻」を受け取ることはできなかったが、長屋独特の奥まっていくにつれ暗がりになっていく空間を上手く使用し、多層的な時間を閉じ込めた展覧会だったと思う。

なお、本展は300円で観覧可能でした。裏手には「あをば荘」があります。

間庭裕基《here and there》(2022)紙、インクジェットプリント、480×325mm[撮影:間庭裕基]

間庭裕基《here and there》(2022)紙、インクジェットプリント、480×325mm[撮影:間庭裕基]

公式サイト:https://camerasimulacra.com/

2022/07/10(日)(きりとりめでる)

study tables《紙で読むに限る「近所と宇宙」》(2020)

会期:2020/05/30〜

TRANS BOOKS DOWNLOADs[ダウンロード形式]

tadahiと関真奈美によるユニット「study tables」は2017年に、space dikeでの展覧会「(real) time と study tables」で鮮烈なデビューを果たした。二人はその展覧会でメディアアートをめぐる現実との同期への欲望を暴くようにして「リアルタイムとは何か」という実験発表を模した映像インスタレーションを展開したのを最後に、まとまった作品発表をしていない★。しかし、2020年からたびたび、「紙で読むに限る」というダウンロード形式のシリーズ作品を公開している。

いまも購入できる作品なので、ネタバレを極力避けていきたいが、この作品は「2つ以上の時空が存在し、その時空について思考している視点から見て、それぞれの時空が同期していると感じられた時リアルタイムは成立する」というリアルタイムについての二人の解答であり命題が、この作品の形式である「Dropboxからのダウンロードからのプリントアウト」でも、とある古くからの手法でも、かなり類似するかたちで実証されるということを、見事に形にしたものである。そして、私にとってのこの見事さのポイントのひとつは「ダウンロードからのプリントアウト」が、その「古くからの手法の模倣」として見なされているものではないが、そういった使い方もできるし、していたかもしれないし、いつか、例えば私が死んだ後のGoogle Driveの中身なんかは、本作と同じような「リアルタイム」状態が発生しうると気づかされる点にある。

あるいは、「後で読もう」とクラウドサービスで大量に保存したPDFデータはきわめて私的領域にあって、それがプリントアウトされると別の私的領域へと躍り出る。後で読もうと積み上げた新聞や本のように、ほかの人もその後回しを知ることができるという私的領域へ。あるいは、プリントアウトされた瞬間に発生する「リアルタイム性」のある紙を「study tables」はつくり出した。

でも本作は、「紙で読むに限る」というように、媒体を規定している。さらには、その紙の在り方にも指示があるし「読む」と表題にあるから読み物だ。これらの指示のうち、最後のインストラクションはこの紙の「リアルタイム性」を剥奪する。ぜひ本作をダウンロードして、このレビューを検証してみてほしい。

TRANSBOOKS DOWNLOADs ウェブサイトより作品写真

TRANSBOOKS DOWNLOADs ウェブサイトより作品写真

study tables《紙で読むに限る「近所と宇宙」》(2020)PDF/3.9MB

★──study tablesは展覧会記録を詳細に残している。ウェブサイトは以下の通り。

http://study-tables.space/ex_rt_st/(2022.6.24閲覧)

《紙で読むに限る「近所と宇宙」》詳細・販売ページ:https://transbooks.center/downloads/works-5/

2022/06/22(水)(きりとりめでる)

康夏奈(吉田夏奈)《SHAKKI - black and white on the lake》(2009):MOTコレクション 光みつる庭/途切れないささやき

会期:2022/03/19~2022/06/19

東京都現代美術館[東京都]

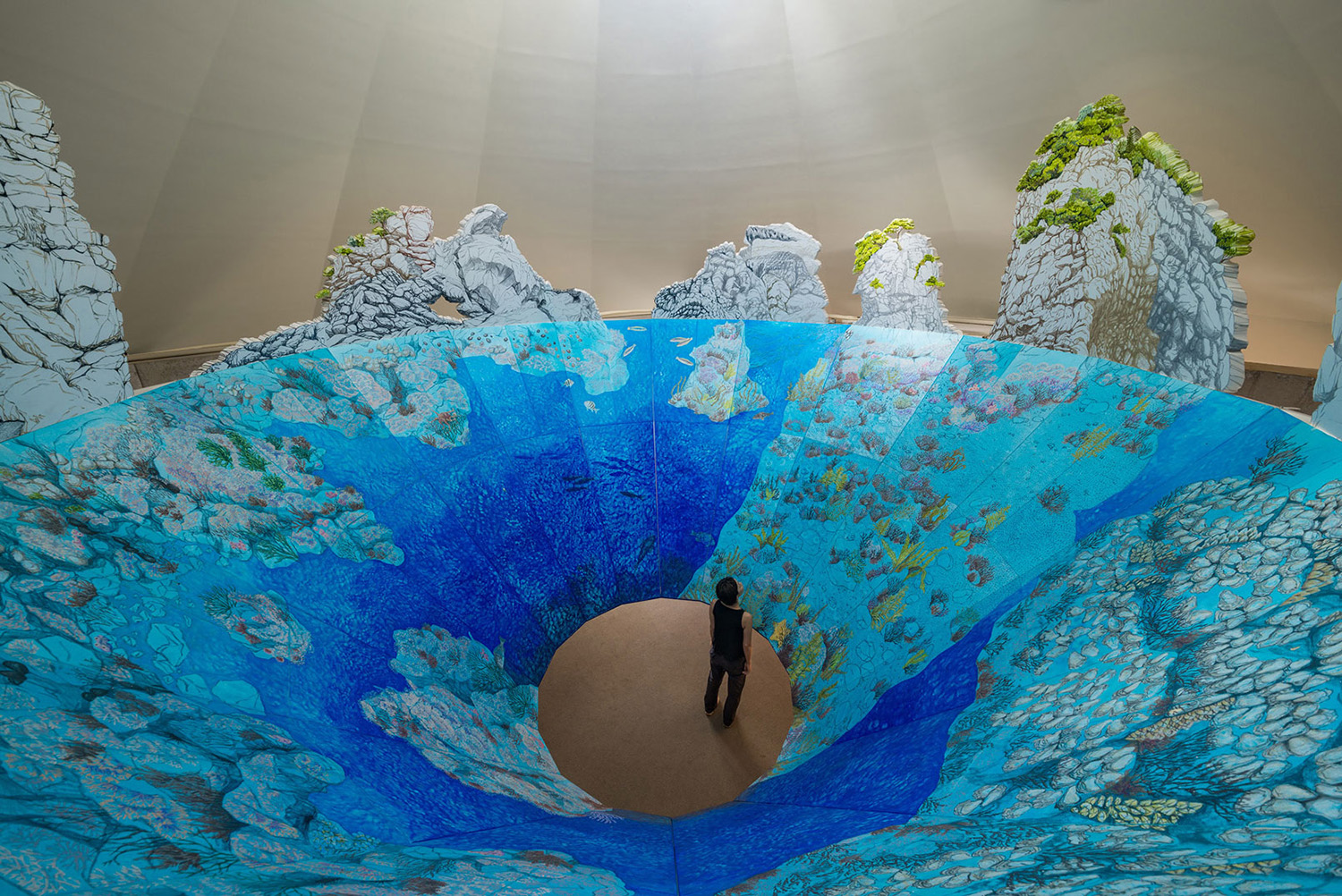

映像のなかでひたすらに雪かきを続ける人物が、康夏奈(1975-2020)である。この作品は康がアーティストインレジデンスでフィンランドに滞在していたときに制作された。康は映像の冒頭ですでに凍った湖の上に立っていて、うすく積もった雪にはグリッド状の線が入っている。その線に沿って、康は除雪用のシャベルで雪を掻いては隣のマス目に雪を載せていく。全編、遠目に康の身振りが見えていて、表情は見て取れない。降り続ける雪に落胆しているのか、淡々とした様子なのかもわからないが、ズボンと靴が黒っぽいから、盛った雪のエッジはこわさないように、雪かきを済ませた箇所から次の作業箇所へと移動するときの慎重な様子はうかがい知ることができる。やっと白と黒のコントラストがはっきりしてきたかと思えば、雪の勢いは増し、掻いても盛っても降り続け、また全体的に白くなる。数分見ていると映像は早回しになり、康がより一層キビキビと氷上を動き回る。

SHAKKIというのはフィンランド語でチェスを意味する。康は何とやりあっていたのだろうか。白と黒、どちらが康かといえば、白い雪に触れないようにしていたからおそらく黒が康だろう。広大な領域に境界線とルールを定めることで、やっと康は白い陣営であろう雪と攻防を繰り広げることができる。でもこれは定められた負け試合。時間もスケールも動かせるエネルギーも枠外の世界。でもそれをもう一度枠内に引き入れることが康にはできた。映像での撮影だ。映像が黒と白の一進一退を、康が雪かきを続ける時間と空間だけに限定することで、無限に循環させる。映像の終盤には、キッチリと雪を掻き分けきった状態がよくわかる、寄り気味の写真が数枚挿入されているが、最後は白くフェードアウトする。少し時間が経つと映像はループされ、また康は戻ってきて、途切れなく白の陣営と格闘を始めることになる。けれども、映像を編集した康はこのチェスの行方に満足しているはずだ。

康夏奈(吉田夏奈)《SHAKKI - black and white on the lake》(2009)

康夏奈(吉田夏奈)《SHAKKI - black and white on the lake》(2009)

康夏奈(吉田夏奈)《花寿波島の秘密》(2013)個人蔵

康夏奈(吉田夏奈)《花寿波島の秘密》(2013)個人蔵

「瀬戸内国際芸術祭」(香川県小豆島、2013-19)展示風景[Photo: Yasushi Ichikawa]

公式サイト:https://www.mot-art-museum.jp/exhibitions/mot-collection-220319/

2022/06/12(日)(きりとりめでる)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)