artscapeレビュー

きりとりめでるのレビュー/プレビュー

中桐聡美、山田真実「測鉛をおろす」

会期:2022/07/30~2022/08/28

京都市立芸術大学ギャラリー@KCUA[京都府]

中桐聡美と山田真実による二人展。展覧会名にある「測鉛」とは、海の深さを測るための装置で、目盛や紐を施した綱の先につけて下ろす鉛製の重りのことだ。海へずんずん入っていく鉛によって、その深さを観察者に知らせる。本展において、その鉛は、木版画やシルクスクリーンにおけるインクが紙に押し付けられ、孔という境界を通り抜けて形を生むこと、境界を超えて相互の関係性を測り合うことと重ね合わされている。さらには、二人の取り組みもまた互いの測鉛のようだ。

瀬戸内海でシルクスクリーンの写真にカッターナイフでドローイングを重ねる中桐と、琵琶湖で凹凸版をベースに木版画に取り組む山田。アール・ヌーヴォーに由来を持ち現在も世界中で使われているガラスブロックの窓から覗き込んで見える海の風景写真を窓ごとに刷って見せる中桐と、主に江戸時代に使用され蒸気船の就航とともに姿を消した、琵琶湖の浅さに特化した形を持つ丸子船を彫り刷る山田。技法の違いがどのように対象との関係の結び方を変えるのか、あるいは各々の関心がいかに技法を選び取らせたか、使わせるかといった視点が鑑賞者に与えられる。とはいうものの、両者の作品やリサーチの軌跡が展覧会会場の中でパッキリと分けられているわけではない。それらの混在によって、鑑賞者は事後的にこの対比の強さに気付くことになるだろう。そして鑑賞者は思うのではないだろうか。二人は互いをどう思っているのだろうかと。

特にその相互的な距離感が展覧会で明示されることはないが、Instagramで二人は「景色」と「部屋」をテーマに展覧会に関連する写真を投稿している。それぞれの拠点から撮影された物々は視覚的に呼応し合い、連続性が見えてくる。二人は別にコレクティブというわけでもなさそうだが、会期終了後、二人はどうしていくのだろうか。Instagramが今後も更新されるのかどうかをそっと見守りたい。

展覧会は無料で鑑賞可能でした。

中桐聡美《ガラス窓》(2022)シルクスクリーン/水性インク、かきた紙

中桐聡美《ガラス窓》(2022)シルクスクリーン/水性インク、かきた紙

[Photo by Takeru Koroda, courtesy of Kyoto City University of Arts/撮影:来田猛、提供:京都市立芸術大学]

天井:山田真実《丸子船(イ)フナツクリ》(2022)水性木版/墨、和紙

天井:山田真実《丸子船(イ)フナツクリ》(2022)水性木版/墨、和紙

床:山田真実《湖面に帆をはる》(2022)水性木版/墨、和紙、琵琶湖の石(海津、塩津、菅浦)

[Photo by Takeru Koroda, courtesy of Kyoto City University of Arts/撮影:来田猛、提供:京都市立芸術大学]

公式サイト:https://gallery.kcua.ac.jp/archives/2022/8724/

「測鉛をおろす」Instagram:https://www.instagram.com/sokuenwo/

2022/07/31(日)(きりとりめでる)

木谷優太、林修平、室井悠輔「P 尽き果て」

会期:2022/07/15~2022/08/07

IN SITU[愛知県]

本展は、名古屋駅からほど近いオフィスビルの一角にある「IN SITU」(完全予約制)で開催された木谷優太、林修平、室井悠輔によるもので、Pというのは「ポスト」を意味するという。

ポスト・トゥルース、ポスト・モダン、ポスト・コロナ、ポスト・コロニアル……次に何を考えるべきか、何を超えようとしているかと命名するとき現われる「P」。相対化の応酬たる「P」を3人はどのように扱うのか。

P:未踏の状態における可能性

宇宙に行ってしまったら、妄想の宇宙は消えてしまうという室井悠輔は、触れたことのないパチンコの絵《Cherry P》を描く。パチンコに幼少期からユートピアを感じながらも、金銭的余裕のなさから店に入ることすらできずにいるなかで描かれる資本主義の肖像。ポスト資本主義社会で重要視されるものが資本ではなく専門知だとして、未知なるものの価値はどうなるのかという問いであり、ひとつの答えだといえるだろう。

P:生活だけが残る

covid-19で注目を集めた言葉のひとつ「エッセンシャルワーカー」は、基本的に公共圏に不可欠な職種を指す。しかし、親密圏にもエッセンシャルワーカーは存在し、それはジェンダーに結びついているのではないかと、木谷優太は《二重生活》を制作する。木谷が「家庭内にあるエッセンシャルワーク」を男性である自身のセルフポートレイトでなぞるとき、何か違和感を感じたらそこにはジェンダーバランスの不均衡が見え隠れする。実家の壁にありそうなプラスチックの画鋲で留められた写真は、そのものが展示物でもあるのだが、人の家に貼られた写真を見てしまったような気持ちにさせる。何を超えようとも果てようとも、生活は残る。

P:次へ次へと果てに向かうのではなく

林修平の《帝國水槽》は熱帯魚が泳ぐネイチャーアクアリウムだ。ただし、その中にある水草は『満州水草図譜』(1942)に掲載されたものである。林は日本に植民地化された時代の満州国という枠組みのなかでの水草を生育環境の再現に用いることで、鑑賞者の内面に起こる二つの連続性を探ろうとしている。地域的あるいは時代的な戦後意識の連続性の有無である。どこまでを他者とみなし、どこまでを自身のこととして引き受けるか。

入場料は500円でした。

室井悠輔《Cherry P》(2022/部分)

室井悠輔《Cherry P》(2022/部分)

合板、ダンボール、アクリルガッシュ、オイルパステル、アクリルメディウム、木工用ボンド、パテ、釘、画鋲、捨てられるはずだったもの、ほか

[撮影:木谷優太]

木谷優太《二重生活》(2022)

木谷優太《二重生活》(2022)

インクジェットプリント

[撮影:木谷優太]

林修平《帝國水槽》(2022)

林修平《帝國水槽》(2022)

水草、熱帯魚、石、木、二酸化炭素、水槽

[撮影:木谷優太]

公式サイト:https://twitter.com/IN_SITU43/status/1545728893168275458

2022/07/31(日)(きりとりめでる)

浅田政志 ぎぼしうちに生まれまして。

会期:2022/04/09~2022/06/05

BAG -Brillia Art Gallery-[東京都]

本展は「ぎぼしうち」を故郷として住まう人々へのインタビューと写真で構成されている。「ぎぼしうち」とは何かというと、江戸時代の幕府直轄だった橋があったエリアの内側のこと。平民が使える橋は江戸では京橋、日本橋、新橋だけにあって、ほかの橋と区別するため欄干には「擬宝珠」という飾りが付けられた。「ぎぼしうち」は、近世以降の日本の中心というわけである★1。ということで、いまもってオフィスビルが連なる経済の中心がその栄華をより一層誇るための展覧会なのかというと、そういうことではなかった。むしろ、示そうとされているのは「普遍的」であることだ★2。

インタビューを受けたのは、和洋料理「きむら」の木邑芳幸さん、白木屋伝兵衛の中村悟さん、半江堂印房の松田美香さん、和菓子屋桃六の林登美雄さんだ。いずれも老舗の当代で、「きむら」の創業60年がもっとも若いということに小さく驚く。壁面にはそれぞれの名前、過去を振り返ることができる写真、インタビューの抜粋とそれぞれの一日のルーティーンの情景の描写の言葉。仕事終わりに釣りのYoutubeを見ることが癒しだったり、百円ショップの台頭で商売が変わったり、家族一緒にアイドルグループの嵐を応援したり、借金を返したり、町会での17年ぶりの新生児が祝福されたりする。

「印鑑店主」展覧会風景

「印鑑店主」展覧会風景

「和帚店主」展覧会風景

「和帚店主」展覧会風景

歌人でコピーライターの伊藤紺による言葉は生活の身振りがありありと伝わるもので、まんまとお店に行きたくなったわたしは「きむら」で、同席した人からめくるめく華やかな世界がいかにcovid-19で影響を受けたのかという話を聞きながら晩ごはんを食べた。豪華メンバーによる展覧会をきっかけにプロモーションにもなる取材をされる「ぎぼしうち」。ただ、浅田がここで見出した「普遍」は、オフィスビルが乱立する都市開発の権化のような場所にとって、あるいは核家族ですらなく単独世帯が基調となる時代にとっては希少な風景なのではないだろうか。

なお、本展は無料で観覧可能でした。

★1──以下を参考にした。松村博『論考 江戸の橋―制度と技術の歴史的変遷』(鹿島出版会、2007)

★2──浅田政志による展覧会ステイトメントでは以下のように書かれている。「生まれた場所は特殊かもしれませんが、故郷を大切にしながら家族と暮らす姿はどこにでもある普遍的なものでした」。

公式サイト:https://www.brillia-art.com/bag/exhibition/04.html

2022/07/25(月)(きりとりめでる)

西村梨緒葉《歌を教える》(「KUMA EXHIBITION 2022」より)

会期:2022/04/01~2022/04/10

ANB Tokyo[東京都]

「KUMA EXHIBITION 2022」については、学校法人森友学園をめぐる財務省の公文書改ざん問題で自死した近畿財務局職員の赤木俊夫さんの朝のルーティーンを筒|tsu-tsuが演じ続けるというパフォーマンス作品についての記事を以前書いたのだが、展覧会で覚えたある歌が、3カ月経ったいまもまだ頭の中でたびたびリフレインするのだ。

うすいレースで囲われた、半透明のブースの中に机と椅子が置かれてあり、少し離れたところにはアクリル板が吊られて、貼られた紙には次のように書いてあった。

机上の番号に電話をかけてください。

30秒ほどの短い歌を1曲教えます。

あなたが歌を覚えたら、電話はおしまいです。

映像作品なら視聴時間がハンドアウトに書かれているが、これは「30秒ほどの短い歌を教え」てもらうと書いてある。どうやって教えてくれるんだろう。中国語の発音について何度聞いても覚えられないわたしにできるのだろうかと思ったりもしたが、スマートフォンを鞄から取り出して電話をかける。人が出た。「もしもし」「もしもし」。

すぐに歌を教わることが始まった。電話越しに人が歌ってくれる。「さっきー・まだ・わーかれたーばかりー」。1フレーズ目が終わると、わたしは追っかけるように歌う。「さっきー・まだ・わーかれたーばかりー」。わりかし音程がわからないという自分の性質に気付き、時間がかかることが予想され、急に申し訳ない気持ちになる。机の上には分厚いメモ帳とペンがあって、そこに聞いた歌詞をまず書いていった。少し冷静になると、そのメモ帳には、何人もがそれぞれの方法で書き落とした跡があった。「さっきー ま↑だ↓ わーかれたー ばかりー↓」。これだ。この書き方だ。

音程が聞き取れないと、記号も機能しないと直後にわかったのはさておき、最終フレーズまで覚えられたと思ったので、そこで終わりにしてもらった。15分くらい教えてもらって、そのときのメモは写真に撮ったものの見返していないが、いまもふと気付くと歌っている。何を教えられたのだろうかと思いながら、検索エンジンで歌詞を打ち込むも、特に何もヒットしなかった。

なお、本展は無料で観覧可能でした。

西村梨緒葉《歌を教える》(2022)

西村梨緒葉《歌を教える》(2022)

「KUMA EXHIBITION 2022」アーカイブサイト:https://kuma-foundation.org/exhibition/2022/archives/rioha-nishimura/

2022/07/25(月)(きりとりめでる)

「A Quiet Sun」田口和奈展

会期:2022/06/17~2022/09/30 ※予定

メゾンエルメス8・9階フォーラム[東京都]

太陽の光は否応なしに写真を劣化させ、なすがままにしておけば、いつかイメージを蒸発させる。田口和奈は本展で自身が収集したファウンドフォト、ファウンドフォトになった絵画や立体作品などがモチーフとなった写真作品「エウリュディケーの眼」シリーズ、その他作品を多数出展している。ガラスが全面を覆う銀座メゾンエルメスの会場には、やわらかな外光が降りそそいでいた。

では、それぞれはどう置かれているのか。会場には絵画の複写のファウンドフォトが、直射日光を避けるようにしてガラスケースに鎮座し、額装されたシリーズ作品「エウリュディケーの眼」もまたガラス窓に対して垂直に、あるいは陽を背にするように設置されていた。しかし、そのなかで、ペラっと壁に直貼りされた作品群は光を目一杯浴びていた。それが必要なことであるかのごとく。

複写が無限のイメージをつくりだす様がまるで惑星の創世のような《11の並行宇宙》(2019)や《A Spirit Conservation》(2022)といった着彩された図版が複写された作品はいずれも、写真は撮影によって無限の造形が可能であること、撮影された絵画は写真なのではないか、と投げかけてくる。あるいは、それらが紙なり本なりウェブサイトなりに定着した時点において、個別の生を歩むのではないかと。

では、ここでの作品にとっての光とは何なのかと言うと、経年の契機であり、個別の瞬間、瞬間に存在してきた証を写真に付与するものであり、このような意味において、田口の壁に直貼りされた作品群は特に、複写された瞬間に作品から乖離して別の生を始めてしまう、生成する存在としての写真なのだろう。

なお、本展は無料で観覧可能。

「A Quiet Sun」制作風景(2022)

「A Quiet Sun」制作風景(2022)

A scene from the making of "A Quiet Sun" | 2022

Courtesy of Fondation d'entreprise Hermès

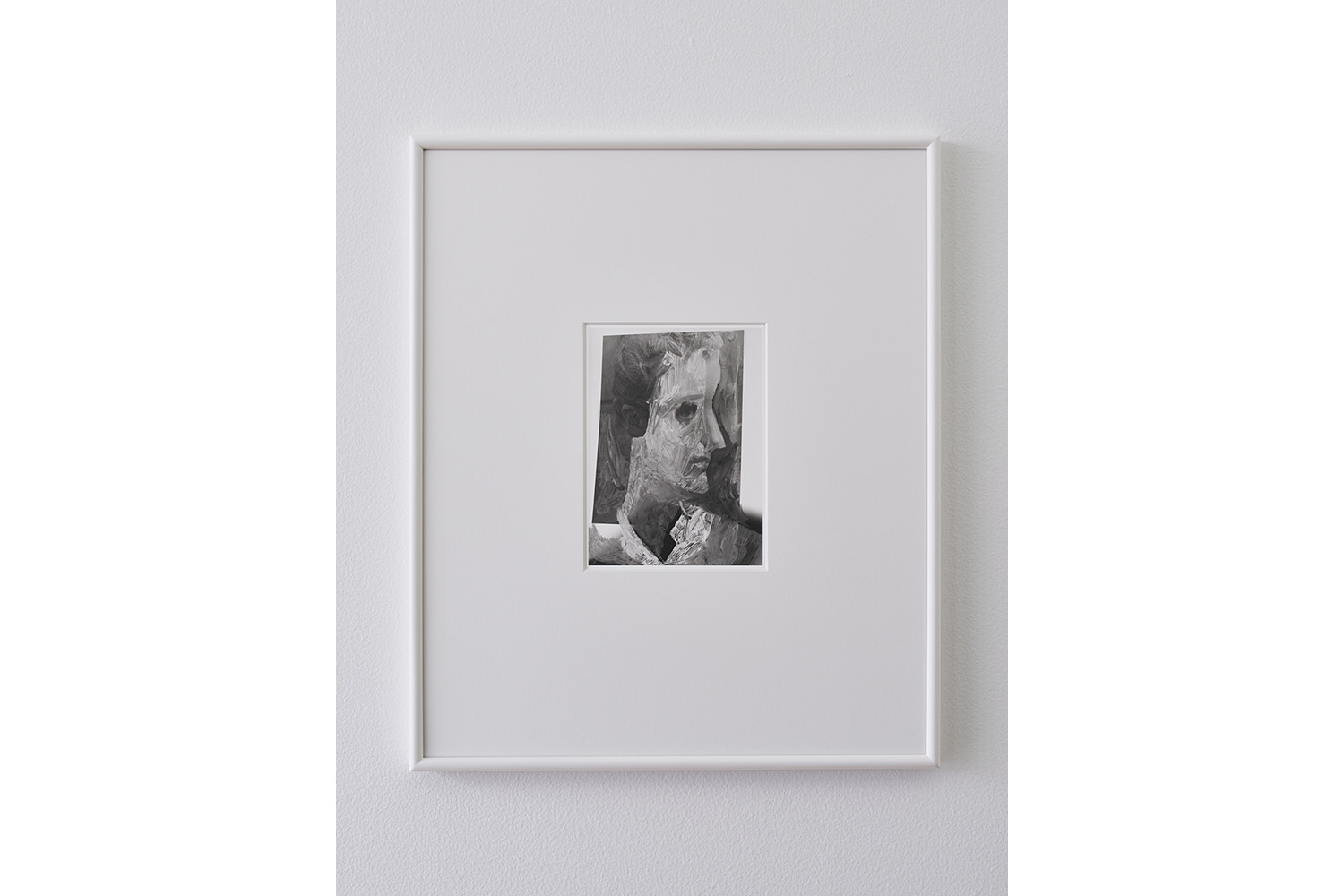

《エウリュディケーの眼 #5》(2019-22)ゼラチン・シルバー・プリント、14.7x10.5cm

《エウリュディケーの眼 #5》(2019-22)ゼラチン・シルバー・プリント、14.7x10.5cm

the eyes of eurydice #5 | 2019-2022 | Gelatin silver print | 14.7x10.5cm

Courtesy of Fondation d'entreprise Hermès

公式サイト:https://www.hermes.com/jp/ja/story/maison-ginza/forum/220617/

2022/07/20(水)(きりとりめでる)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)