artscapeレビュー

きりとりめでるのレビュー/プレビュー

佐々木友輔『映画愛の現在』スクリーニング:第14回恵比寿映像祭「スペクタクル後」

会期:2022/02/12(上映日)

東京都写真美術館[東京都]

この作品は佐々木友輔が鳥取大学に着任することに端を発している。「日々、浴びるように映画を観なければ、優れた作品はつくれない。優れた文章を書くことはできない」と考えていたら、鳥取には映画館が3館しかなかった。

しかしながら、鳥取にもシネフィルがいた。佐々木はたくさんの映画を愛する人たちに車で会いに行く。何人もの言葉を聞いていくと、地域によって映画との向き合い方の傾向が見えてくる。東部は自主上映に注力していて、中部は制作者が多く、西部はコミュニティづくりといったように。上映のために動き回って映画が観れなくなって「映画を観るだけでいれたら」と愚痴をこぼしたり、「気付いたらこうなってた」と映画祭の運営の代表になった人、人の顔と言葉。映画愛は人をここまで奮い立たせる。

佐々木友輔『映画愛の現在 第Ⅱ部/旅の道づれ』(2020)103分

佐々木友輔『映画愛の現在 第Ⅱ部/旅の道づれ』(2020)103分

佐々木友輔『映画愛の現在 第Ⅲ部/星を蒐める』(2020)107分

佐々木友輔『映画愛の現在 第Ⅲ部/星を蒐める』(2020)107分

第2部は、佐々木が映画とどのように向き合ってきたのかというモノローグが挟まる。自分がどのように映画を観ようとしてきたか。そして、本作の編集が誰によって行なわれているのかが言及されていく。本作の編集は、佐々木の鳥取大学のゼミ生だった井田遥だ。佐々木が自作の粋とも考えていた編集を、ソフトを覚えたての井田がめきめきと上達し、仕上げていく。佐々木はそれに衝撃と感慨を覚える。その感情は観客も同じだっただろう。映画を愛する人はいた。それを来鳥した佐々木がひとり奮闘して仕上げたのが《映画愛の現在》なのかというと、まったくそうではなかったのだ。ふいにバトンが渡された瞬間を目撃する。音楽が鳴る。

佐々木友輔『映画愛の現在 第Ⅱ部/旅の道づれ』(2020)103分

佐々木友輔『映画愛の現在 第Ⅱ部/旅の道づれ』(2020)103分

佐々木友輔『映画愛の現在 第Ⅱ部/旅の道づれ』(2020)103分

佐々木友輔『映画愛の現在 第Ⅱ部/旅の道づれ』(2020)103分

作中、シネフィルたちへのインタビューに必要な移動と比例するように、頻繁にドライブシーンが挿入されている。その風景の連続は、鳥取ではないどこかを思い起こさせるのに十分なほど、私が住んでいた土地に似ていた。でも、鳥取のように、こんな風に映画を愛する人が、あそこにもいたんだろうか。佐々木の『映画愛の現在』は作品であると同時に、任意の形式を考えるうえでの方法論の極みだ。観賞したら、鳥取とどこかを思い比べて、思考をドライブすることになるだろう。このとき、鳥取は世界の中心となるのだ。

佐々木友輔『映画愛の現在 第Ⅲ部/星を蒐める』(2020)107分

佐々木友輔『映画愛の現在 第Ⅲ部/星を蒐める』(2020)107分

佐々木友輔『映画愛の現在 第Ⅲ部/星を蒐める』(2020)107分

佐々木友輔『映画愛の現在 第Ⅲ部/星を蒐める』(2020)107分

第14回恵比寿映像祭 『映画愛の現在』上映詳細:https://www.yebizo.com/jp/program/57370

2022/06/01(水)(きりとりめでる)

高尾俊介「Tiny Sketches」(高尾俊介を中心に考えられること[1])

会期:2022/05/13~2022/06/12

NEORT++[東京都]

高尾俊介による初個展「Tiny Sketches」は、2019年3月から高尾が始めた「デイリーコーディング」で制作された作品1500点以上のなかから200点を選出しプリントした展覧会。デイリーコーディングとは、高尾が1日ひとつ、少しでも何かコードを書いて、それをTwitterにアップロードするという修練でもあり日記のようでもある活動だ。紙に出力された作品にはプロジェクターの光が照明として投げかけられ、その輝度に眼が揺らされて、モニターを見ているような心地になる。

連動企画のトーク「NFT, コーディングの観点から考えるメディア・アート」[★]では、畠中実は高尾のオルタナティブ性を、ジェネラティブ・アートは出力物ではなくコーディングに力点があったこと、そしてNFTアートはNFTを使っているという意味ではないはずであり、NFTによってジェネラティブ・アートの成果が作品にできたのではないかと指摘した。いわば、高尾は二重の宙づりのなかでその特異性が成立したということだ。これは慧眼だと思った。続く久保田晃弘はより形式の次元での検討を進める。メディア・アートの定義のうち「作品が流通・受容・再生産される媒体過程そのものを作品の本質としてとらえるアートの呼称」(中井悠『アメリカ文化辞典』)という点に着目し、コーディングとNFTとメディア・アートの位相を考える。NFTが希少性=作家性を人工的につくり上げる一方で、その対極にあるクリエイティブ・コモンズ0(著作権フリー)とNFTは「オーナーシップ」(Braian L. Frye)でつながるというのだ。つまり、NFT(アート)は所有が目的ではなく、所有の表明によるコミュニティへの影響が重要であるため、その公開自体はフリーでも構わないという作品とのかかわり方だ。ここで久保田はNFT(アート)を著作権をなくす行動、著作権がなくても経済が回る可能性であり、メディア・アートを考えるひとつの視点なのではないかと示した。

いまは高尾の取り組みはたくさんの既存の文脈との比喩で語られることを積み重ねて、一体これが何であるのかと切り分けている最中でもあるわけだが、ここで、トークの途中で高尾がポロっと言った、NFTにおける「絶え間ない作品と作家との関係」に戻ってみたい。つまり、久保田の図式に「作家」のレイヤーを追加する必要性自体の検討であり、作家が存命であるときの時間幅での作品について考えることだ。NFTや美術作品全般は所有ではなく「影響」を買うものだとして、そのときの作品はどのようなコードをバックグラウンドに走らせているかではなく、高尾俊介のNFT上に紐づく作品だけでなく、ログ、プロジェクト、Twitterでの高尾の発言、時価を参照し続けているということだ。これもまた既存の作品の在り方との連続性のなかで語りうることでもあるだろう。しかし、NFTにおける「影響」の矛先、あるいは、高尾のデイリーコーディングのコミュニティを含めて考えるなら、それは外せないのだろう。

次回は、「継続性と高尾俊介とSNS」について考えたい。

展覧会は無料でした。作品のほとんどはウェブサイトで鑑賞可能です。

高尾俊介《220219a_Community Statement on "NFT art"》(2022)

高尾俊介《220219a_Community Statement on "NFT art"》(2022)

★──久保田晃弘、畠中実、高尾俊介、NIINOMI「NFT, コーディングの観点から考えるメディア・アート[Tiny Sketches Shunsuke Takawo's 1st solo Exhibition]」(2022年5月21日)

https://youtu.be/S5aZ1RIUyHQ

公式サイト:https://tinysketches.neort.io/ja/dailycoding

2022/05/15(日)(きりとりめでる)

山市直佑「Oneness」

会期:2022/05/03~2022/05/15

Koma gallery[東京都]

山市直佑は旅をする写真家だ。山市の個展名であり作品のシリーズ名でもある「Oneness」は、唯一性と全体性という相反する意味を持つ言葉である。山市は2008年にはカザフスタン、2011年からはブルガリア、ルーマニア、アゼルバイジャン、ウクライナ、そしてロシアを訪れ、インタビューと撮影を行なってきた。撮影以降、グローバリゼーションで均質化する世界と、言いようのないその土地でしかなさに着目したシリーズとしていままでに何度か展覧会が開催されてきている。有名飲料メーカーのロゴはどこにでもあるのかと思ったり、石造りの建物の中にこんなダイナミックなエレベーターがと唸ったり。写真のレンズの向きがもう少し違えば、もうどこで撮影されたものだかわからなくなってしまいそうな作品が並ぶ。いや、そしたらまた何かその土地の固有性がどこかからか飛び込んでくるに違いないと思わせられる。

今回の展示は2022年5月に開始された。ウクライナ侵攻が続くいま、写真の見え方は変化した。当時撮影したキーウはほとんど残っていないと山市は言う。ロシアとウクライナは鉄道でつながっていて、朝8時半に列車に乗った山市は、夜20時半にはキーウにいた。鉄道の中でウクライナの人ともブルガリアの人とも片言のロシア語でやりとりができたこと。当時のメモと写真を見返しながら、2022年の山市の言葉はその二者の近さに引き寄せられる。

展覧会会場には額装された写真が端正に並び、全体の撮影地域が示されるだけで、撮影の仕方、どの写真がどの土地のひとで、どんなやりとりを山市としたのかは開示されない。だが、そのなかにはついさっき失われたものがあるかもしれない。わたしが写真からわかることはわずかだが、そのわからなさのなかですべての写真を見ようと思った。

山市直佑「Oneness」:https://yamaichinaosuke.info/works/oneness/

タイガの森を抜けて──写真家 山市直佑 ロシア・ウクライナ紀行──(PicoN!):https://picon.fun/photo/20220503/

2022/05/13(金)(きりとりめでる)

森村泰昌:ワタシの迷宮劇場

会期:2022/03/12~2022/06/05

京都市京セラ美術館 新館 東山キューブ[京都府]

憧れの対象を見つけるということは、その対となる蔑みの対象を前提とする。憧れもまた罪なのだ

森村泰昌の作品制作の過程で撮影されてきたインスタント写真800枚以上を含む、35年超のキャリアを総括する大規模個展。森村はポストモダンの権化として、国ごと地域ごとに無数のステレオタイプと個別具体的な人物や写真や絵画に入り込んできた美術家だ。本展では「女優シリーズ」も多く展開されていたが、いずれも詳しいキャプションは会場には存在しない。見ればわかるほど著名な人物を演じ分けているということなのかもしれないが、ゆえに、森村の自作の小説の無人朗読劇《顔》に出てきた、しおらしい女が豹変し、男を喰らうという構造と言葉が前景化しすぎたきらいもある。そこで、本文では、森村が「女」ではなく「女優」とどう向き合ってきたのかを一作に絞り、少しまとめ添えたい。

森村は1980年代後半からデジタルでのマニピュレートをひと通り実施した後、「女優シリーズ」を開始する。本シリーズは化粧だけで有名女優への成り代わりが行なわれたシリーズであると同時に、映画批評でもあった。展覧会をはじめとして、さまざまな媒体で展開されているが、雑誌『月刊PANjA』(扶桑社、 1994.8~1995.7)での連載「女優降臨」がもっとも中心的な掲載と言えるだろう。シンディ・シャーマンのセンターフォールシリーズが「ただのセンターフォールでしかない」とロザリンド・クラウスに批判されたことを受けてか、森村は本誌のグラビアを担っていたのだ。

では一例だけ。映画『ティファニーで朝食を』(1961)でオードリー・ヘップバーン演じる主人公ホリーに森村はどう成り代わったのか。それは、トルーマン・カポーティの同名の原作(1958)と映画の相違点が関わっている。違いは大きくは2点。

1:

(原作)「ユニオシ」という男性の身体描写はない

(映画)「ユニオシ」という男性の身体描写が「反日プロパガンダ」的

2:

(原作)ホリーは誰とも結婚せず、旅立ちアフリカなど放浪を続ける

(映画)ホリーが最終的には愛を見つけ、ニューヨークに留まる

映画でユニオシを演じたのはミッキー・ルーニーという白人男性で、彼が「醜く」その外見を変化させて日本人を演じた。それに対して「美しい」登場人物であるホリーに日本人男性である森村がなることにどのような意味がありうるのか。

主人公ホリーは女優の卵であり、高級娼婦として男性から金を巻き上げつつも玉の輿を目論む自由奔放な女性だ。映画では、そのような女性が結婚という制度をもとに幸せをつかむという目線のもと、過去の自分との決別で終わりを迎えるが、原作では、ホリーはホリーのまま、自由を求め続ける。つまり、映画のホリーは映画のユニオシに向けられたステレオタイプ性と同等のものを当時のアメリカ人女性として受け、改変されたとも考えられる存在だ。つまり、ユニオシとホリーはこの映画に潜む「美醜観」で反転し繋がれた関係とみなし得る。

そのようななかで、森村は映画版のヘップバーンのホリーを演じるのだが、スタジオの撮影を中心としながら、最後は大阪の町へ消えていく。自身のナショナリティと化粧という技をもって映画の抱えていた抑圧を二重に引き受けて解放するのだ。そして、どのような「美」への志向性を抱いているのか、森村の写真は鑑賞者の憧れを暴く。

上野千鶴子が森村に投げかけた「女とは、一生を女装で通した者である」に対して、森村は「女優」というものを、以下のように述べたことがある。

自分にとって、女優観、女優っぽさというものは、実は女に化けることではないんです。そうではなくてむしろ、たった一人でそこにすっくと立って何かに立ち向かうということ。[中略]その一人の人間がそこに存在しなくなったら、その場は成り立たないような存在として、そこにあり続けなければならない。それが「女優」の重要な要素

森村にとっての「女優」とは、「ジェンダーを演じるものとしての女」をどのように考えるのかといったとき、「無数の個別具体的な女」ではなく「一人ひとりの人生」に応答をすることを可能にする経路だ。たくさんのポラロイドの前後には、このような思考と造形理論が一つひとつに広がっている。

公式サイト:https://kyotocity-kyocera.museum/exhibition/20220312-0605

2022/05/08(日)(きりとりめでる)

山形一生《Blanketed Cubes》

会期:2022/02/09~公開中

オンライン・アーティスト・イン・レジデンス(NTTインターコミュニケーション・センター[ICC])

19世紀半ばのある日、花嫁はロンドンにいて花婿はニューヨークにいた。二人は同じ時刻に示し合わせて、モールス符号を送り合い、判事のもとで結婚した。これは法的に認められ、花嫁は父親に無理やり決められた相手ではなく、自身が望む相手との結婚を見事成就させた。

このエピソードは、電信による同期と人間の愛をめぐる物語の始まりの瞬間を記述している。指先での操作ひとつが即時にどんな顛末を招くかは誰にもわからないという世界がスパイのものだけではなくなった証だ。いまも無数の人が自分のオンラインにおけるほんのひとつの操作の意味や影響を理解しながらも、おびただしくさまざまな行為を「実行」し続けている。山形一生はその指先の重さをじっと見つめる作品をつくり上げた。電信以来の世界における、不可逆かと思いきや可逆的で、緩慢かと思えば急転直下の選択にまつわる作品だ。

山形一生《Blanketed Cubes》(2022)

山形一生《Blanketed Cubes》(2022)

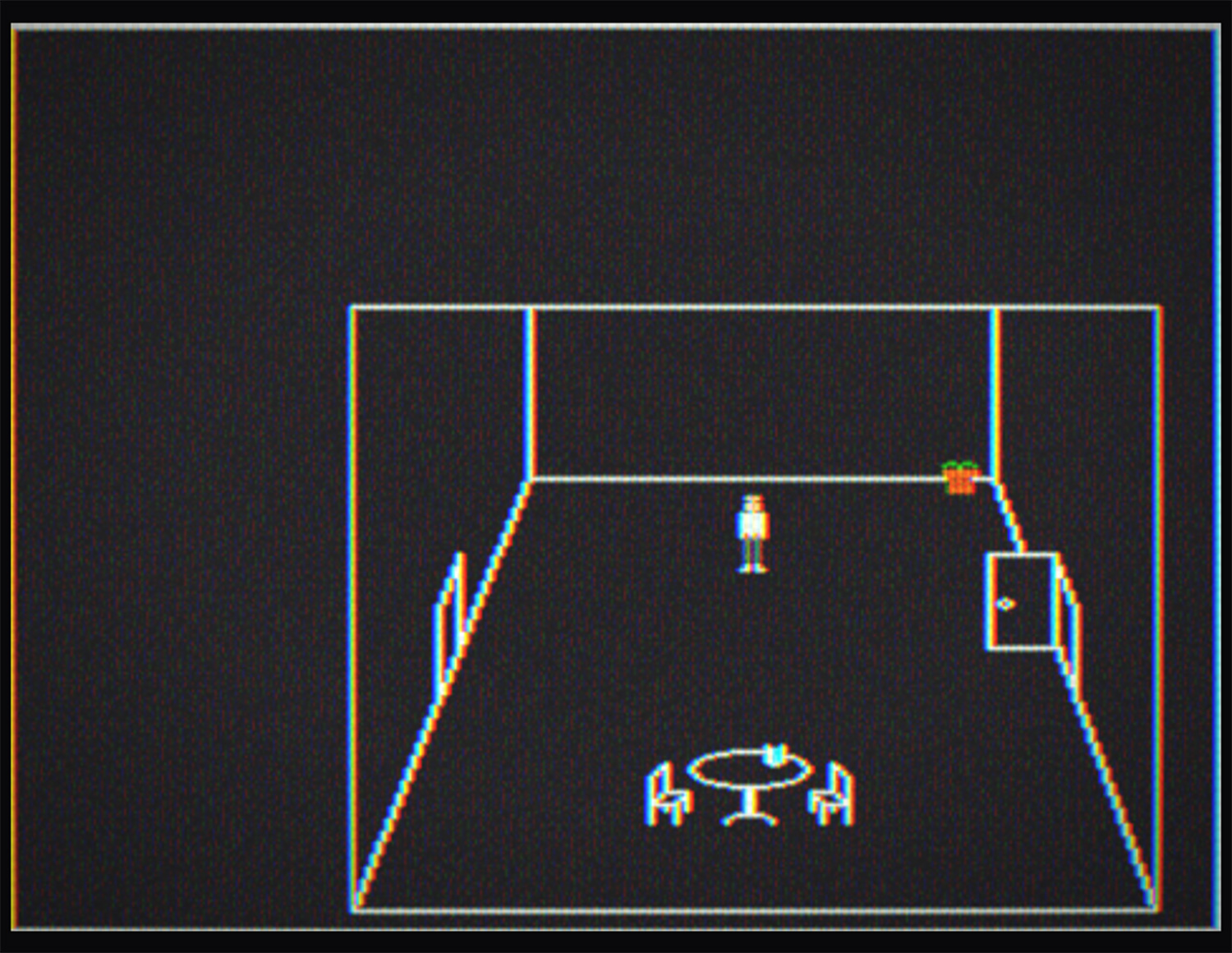

ゲームをプレイして現われる最初のシーン[筆者撮影]

《Blanketed Cubes》はインターネットブラウザでプレイできるスクリーンゲームで、キーボードのあるPCでの操作が推奨されている。これはゲームだけど、ゲームじゃない。何をされてしまうかわからない予感が漂う。プレイ画面の黒いブランクは、しきりにブラウン管をシミュレートするかのようにチラチラと揺れていた。

プレイヤーがゲームの主人公を使役してできることは、矢印キーで限られた空間を移動することと、エンターキーで主人公の手から丸い玉を発射させることだけだ。およその仕組みはたったこれだけだが、プレイヤーは多くのことを選択することになる。もちろん、制限されていることの方が格段に多く、プレイヤーの選択をよそに物語は言葉や音での断りもなく進み、終わりを迎える。セーブもなければ、ゲームプレイのログが残る機能もない。しかし、PCの通常機能を使えばスクリーンショットで記録できる。むしろ、その自発的な記録行為はこのゲームが許した自由といってもいいだろう。人生は突然始まり、いつか終わることは変えられないが、その過程の逡巡は尊いとでも言いたげなほどに。

世界初のオンライン結婚というべき冒頭の出来事は、その新規性によって歴史に残ることになったし、これを「オンライン」という言葉でインターネットとの連続性を串刺しにすることは、歴史を記述し、過去と未来を想像するうえで有用だ。飛躍するが、翻って、本作の射程は、このプレイは何かに見られているのだろうかという気味悪さの感覚にある。あらゆるオンライン接続のデバイスがあなたの情報を収集し続けていることに慣れ切っている半面、だれかひとりに見つめられている可能性には耐えられない?

たったひとり、起きては眠るあの人に何を届けよう。そんな眠りの君に向けた愛情。この顛末、ましてはそこに至るまでの逡巡を誰かに共有するなんて馬鹿げている。そう思わせる物語の陳腐さと、プレイのプロセスで得られる情動の稀有な確かさの同居が本作にはある。

2022/05/08(日)(きりとりめでる)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)