artscapeレビュー

映像に関するレビュー/プレビュー

ヨコハマトリエンナーレ2017 「島と星座とガラパゴス」

会期:2017/08/04~2017/11/05

横浜美術館、横浜赤レンガ倉庫1号館、横浜市開港記念会館、ほか[神奈川県]

「ヨコハマトリエンナーレ」(以下、ヨコトリ)といえば、2014年に行なわれた前回「華氏451の芸術:世界の中心には忘却の海がある」を思い出す。美術家の森村泰昌をアーティスティック・ディレクターに迎えた同展では、まるで美術界の流行に背を向けたように硬質な、お祭り騒ぎやアート・ツーリズムや市場原理とは対極の価値観を打ち出した。「そうか、ヨコトリは逆張りで行くのか。それなら存在意義がある」。当時そのように理解した筆者にとって、今回の最大の関心は、ヨコトリがどのような路線を取るのかだった。今回は一人のディレクターを立てず、三木あき子、逢坂恵理子、柏木智雄が共同でディレクションする形式を取った。テーマは「島と星座とガラパゴス」。従来の国際的枠組みが揺らぐ一方、SNS等の発達で大国や中央集権の論理に抗う小さな共同体が現われて、世界が島宇宙化している。その孤立した島宇宙を接続していくことで、新たな可能性が開けるのではないか、ということだ。各会場を巡って感じたのは、まさに島宇宙のごとく多様な作品が並んでいること。記者発表時に逢坂は「個展の集合体」と述べたが、まさにその通りだ。今回のヨコトリはテーマを打ち出すのではなく、現場での議論を促し、そこから何が生まれるのかを見守っているよう。つまり芸術祭をプラットフォームとして再定義したということか。最後に個々の展示で筆者のお気に入りを挙げる。横浜美術館の、カールステン・ヘラー、トビアス・レーベルガー、アンリ・サラ&リクリット・ティラヴァーニャのチーム、風間サチコ(日本)、ブルームバーグ&チャナリン(南アフリカ、英国)、ワエル・シャウキー(エジプト)、ザオ・ザオ(中国)、横浜赤レンガ倉庫1号館の、小沢剛(日本)、クリスチャン・ヤンコフスキー(ドイツ)、宇治野宗輝(日本)、ドン・ユアン(中国)が素晴らしかった。

2017/08/03(木)(小吹隆文)

広島平和記念資料館(東館)常設展示

広島平和記念資料館(東館)[広島県]

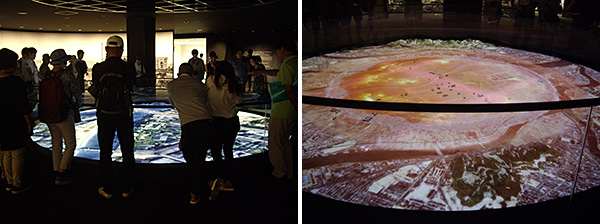

広島市現美のモナ・ハトゥム展と合わせて、広島平和記念資料館へ。今年4月にリニューアルされた東館の展示を見る。インタラクティブなタッチパネル式の展示・情報検索システムや、デジタル技術を駆使した映像展示が「目玉」となっている。特に、真っ先に観客を出迎える後者は、廃墟となった広島市内のパノラマ写真が取り囲む中、円形の都市模型にCG映像がプロジェクションされるというもの。被爆前の木造家屋が立ち並ぶ市街地の様子が上空からの俯瞰で映し出される。現在の平和記念公園がある中州にも、もちろん建物が密集している。川を行き交う船も見え、聴こえてくる蝉の鳴き声が「平和な朝」を演出する。カメラが地上へ近づき、広島県産業奨励館(現在の原爆ドーム)付近へズームインする。原爆投下地点の「目標確認」の擬似的なトレース。次の瞬間、カメラは急速に上空に戻ると、投下されたリトルボーイとともに急下降する。閃光、爆風によって一瞬で吹き倒される建物、そして一面を覆う爆発の火炎と煙。だがそこに炎に焼かれる人影はいない(人間が「いない」無人空間であるかのように描かれる)。ならばこれは、「ここに(自分たちと同じ尊厳をもった)人間はおらず、実験場である」と見なすことで原爆を投下しえた米軍の視点に同一化しているのではないか。

カメラのめまぐるしい急上昇/急下降、「映像酔い」を起こさせるほど視覚に特化した体験。CGをふんだんに盛り込んだアクション映画やゲームを思わせる娯楽性さえ孕んだ、スペクタクルとしての可視化。「過去の見えづらさ」「接近の困難」をたやすく凌駕してしまうそこには、「表象の透明性」への疑いは微塵もない。結局のところ、制度化された展示空間の中で、私たちは、誰の視点に同化して見るよう要請されているのか? この反省的な問いの欠如こそが問われている。

展示風景

2017/08/02(水)(高嶋慈)

カミナリとアート 光/電気/神さま

会期:2017/07/15~2017/09/03

群馬県立館林美術館[群馬県]

文字どおり雷をテーマとした企画展。自然現象としての稲妻を主題とした絵画や写真、雷神像など信仰心から生まれた民俗学的な資料、さらには雷を構成する光、音、そして電気などで表現された現代美術の作品など、69点が展示された。

同館がある関東平野の北部は、もともと雷が多発する地域として知られているが、昨今の異常気象は雷の脅威が特定の地域に限定されないことを如実に物語っている。ただ、その閃光と雷鳴が人々の恐怖を駆り立てることは事実だとしても、大地に轟くような音とともに空を走る稲妻の光線にある種の美しさや高揚感を感じることもまた否定できない。人間にとって雷とは両義的な自然現象であり、それゆえ崇高の対象であると言えるかもしれない。

バークやカントが練り上げた崇高論の要諦は、それを美と切り離しつつも、その根底にある種の逆転構造を見出した点にある。すなわち不快の経験がいつのまにか快楽のそれに転じること。アルプスの険しい山岳にせよドーバー海峡の荒々しい大海原にせよ、人間の生存を脅かしかねないほど強大な自然の猛威を目の当たりにした人々は、それに慄きながらも、同時に、それに惹きつけられる矛盾した心情を抱いた。自然への畏怖が時として畏敬の念に転じるような逆転する美学的概念こそが崇高にほかならない。

そのような観点から本展を鑑賞してみると、いわゆる「美術」の作品と「民俗」学的な資料とのあいだに歴然とした差を痛感せざるをえない。後者が崇高的な両義性を内包しているように感じられる反面、前者はおよそ一面的であるように感じられるからだ。富士山の前に立ち込めた暗雲の中に走る稲妻を描いた《怒る富士》(1944)であれ、白髪一雄の《普門品雷鼓制電》(1980)であれ、確かに雷の恐ろしさや激烈なエネルギーを体感することはできるが、崇高的な逆転構造を見出すことは難しい。それに対して、前近代の絵師たちが描いた風神雷神図はおおむねユーモラスに描写することによって、そのような逆転構造をよりいっそう強調しているように見える。一見すると雷の壮大な脅威にはそぐわないようだが、風神雷神をチャーミングなキャラクターとして描写することが、じつのところ雷の暴力性を逆照しているからだ。雷が恐ろしい現象であることが前提となっているからこそ、それをあえて脱力したキャラクターとして形象化していると言ってもいい。

現代社会から遠のいてゆく崇高──。むろんバークやカントが想定していた自然の崇高は、今日の都市社会においては、さほど大きなリアリティをもっているとは言い難い。その対象を人工的な都市社会に差し替えた「テクノロジー的崇高」なる概念が捻出されたこともあったが、前近代の人々と比べれば、現代人が雷の脅威に直面する機会は乏しいことに変わりはない。

ところが唯一の例外として考えられるが、ストーム・チェイサーこと青木豊である。嵐を追跡して観測・撮影するプロフェッショナルで、特に現代美術のアーティストというわけではないし、現代写真のフォトグラファーというわけでもないのだろうが、青木こそ、今日の崇高を体現する希少なクリエイターではなかったか。なぜなら彼が撮影した写真には、稲妻の美しさと恐ろしさが渾然一体となって写し出されていることが一目瞭然であるからだ。しかし、それだけではない。その写真には、本来であれば一目散に逃げ出さなければならないはずの雷を、逆に率先して発見して追い求める、異常なまでの執着心がにじみ出ている。あるいは、恐ろしさの痕跡が抹消されているように感じられるほど美しさが際立っている。こう言ってよければ、その狂気をはらんだ熱意に恐ろしさを感じるのだ。

不快の経験から快感のそれを導くのでなく、逆に、快感の経験を突き詰めることによって不快のそれを引き出す。やや大げさに言い換えれば、青木豊の仕事はバークやカントの逆転構造をさらに逆転させているのではないか。そこにこそ今日の崇高が立ち現われている。

2017/07/20(木)(福住廉)

プレビュー:東アジア文化都市2017京都 アジア回廊 現代美術展

会期:2017/08/19~2017/10/15

二条城、京都芸術センター[京都府]

日中韓の3カ国から選ばれた3都市が交流し、1年間を通じてさまざまな文化芸術プログラムを行なう「東アジア文化都市」。今年は日本の京都市、中国の長沙市、韓国の大邱広域市が選ばれた。「現代美術展」は、京都市のコア期間事業「アジア回廊」のメインプログラムである。会場は世界遺産・元離宮二条城と京都芸術センターの2カ所、建畠晢がアーティスティック・ディレクターを務め、参加アーティストは、西京人、草間彌生、中原浩大、やなぎみわ、キムスージャ、ヒョンギョン、蔡國強、ヤン・フードンなど25組である。昨年の日本会場だった奈良市では、東大寺、春日大社、薬師寺、唐招提寺などの有名社寺を舞台に、大規模な現代美術展が繰り広げられた。今回は2会場と小ぶりな規模に落ち着いたが、その分濃密な展示が行なわれることを期待しよう。両会場は地下鉄で行き来でき、市内中心部のギャラリーや観光名所(平安神宮、南禅寺、知恩院など)にも地下鉄1本でアクセスできる。遠方の方は、京都観光も兼ねて出かけるのが良いと思う。

2017/07/20(木)(小吹隆文)

千光士誠 母展

会期:2017/07/04~2017/07/09

ワイアートギャラリー[大阪府]

老齢の着物姿の母を、ハイライトを強調して描いた具象の肖像画。そのストレートさ、光と闇が交錯する劇的な構成が印象的だった。千光士の作品は2006年から2012年頃にかけて個展やグループ展で見ていたが、当時は墨を用いたダイナミックなドローイングで、本展の作品とは全然違っていた。また近年の彼は、一対一で対象と向き合う肖像画のプロジェクトを行なっており、ギャラリーで見る機会がなかったため、動向を掴めていなかった。久しぶりに再会した千光士は相変わらず精力的で、確信をもって自分が成すべきことに邁進していた。画風が変化したと言っても、彼のテーマは最初から「人間」であり、その意味では一貫した活動を続けているのだ。今後の活動予定については聞かなかったが、一対一のプロジェクトをまとめて発表する機会があれば面白いのではないか。もちろんほかの作品でも良いので、今後も展覧会活動を続けてほしい。

2017/07/06(木)(小吹隆文)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)