artscapeレビュー

映像に関するレビュー/プレビュー

『ジェイン・ジェイコブズ─ニューヨーク都市計画革命─』

ジェイン・ジェイコブスのドキュメント映画である。彼女はモダニズムの都市計画を批判し、市民運動を牽引した著述家である。強引な手法で再開発を遂行したロバート・モーゼスと彼女を対照的に描く構図は、アンソニー・フリント『ジェイコブズ対モーゼス──ニューヨーク都市計画をめぐる闘い』(鹿島出版会、2011)とほぼ重なるが、やはり映像ならではのインパクトが楽しめる。例えば、チャールズ・ジェンクスの著作『ポスト・モダニズムの建築言語』の冒頭で、モダニズムの死として象徴的にとりあげられた《プルーイット・アイゴー団地》の爆破、そして同様に失敗したほかの団地がダイナマイトで構造上の重要な箇所が破壊された後、自重で崩れていくシーンが続く。またジェイコブズやモーゼスが実際にしゃべる様子も初めて目撃した。前者はわかりやすく聴衆に語りかけ、後者はふんぞりかえって偉そうにしており、悪役のイメージが増幅される。

この映画のプロデューサー、ロバート・ハモンドは、ニューヨークのハイラインのNPOを設立し、その取り組みによってジェイン・ジェイコブズ・メダルを贈られた人物である。廃止された高架の線路をパブリックスペースに転用し、マンハッタンを南北に縦断する楽しい歩行の体験をもたらしたプロジェクトだ。なるほど、彼女の思想を受け継ぎ、歩行者のためのストリートを現代的な手法で実現したものである。映画では、マンハッタンを南北に切り裂くローワー・マンハッタン高速道路の計画阻止のエピソードがクライマックスとなるが、ジェイコブズは公聴会で逮捕されたものの、その事件によってかえって英雄となり、中止に持ち込み、モーゼスの終わりの始まりとなった。このとき高速道路の両側に凄まじい断面パースによって巨大建築が連続するドローイングも制作されていたが、ル・コルビュジエのパリ中心部の都市計画と同様、実現されなくて良かった暴力的な建築である。

ともあれ、この映画は当時の貴重な映像とともに、20世紀における都市論の転回点を改めて学ぶのに絶好の作品と言える。なお、原題は「CITIZEN JANE」であり、孤独な大富豪の生涯を描いた名作「市民ケーン」をもじったものだろう。

2018/04/30(月)(五十嵐太郎)

『パシフィック・リム:アップライジング』『レディ・プレイヤー1』

[全国]

日本のサブカルチャーに対するリスペクトが込められた2つの映画が公開された。2035年を舞台とした『パシフィック・リム:アップライジング』と2045年の荒廃した世界を描く『レディ・プレイヤー1』である。前者はギレルモ・デル・トロによる作品の第二弾(監督は別)、後者は権力者がメディアを締め付け、フェイク・ニュースが跋扈する現在の社会状況に問いかけを発した『ペンタゴン・ペーパーズ』で話題になったばかりのスピルバーグが立て続けに発表した新作だ。いずれも日本の特撮・アニメの影響が大きな役割を果たしている。『パシフィック・リム』の操縦型のロボットは、そもそも日本のサブカルチャーのお家芸であり、システムがハッキングされる続編の展開などは「新世紀エヴァンゲリオン」のプロットが想起されるだろう。また『レディ・プレイヤー1』は、古今東西の漫画、アニメ、ゲームから引用した、さまざまなキャラを散りばめているが、レースで『AKIRA』のバイクが活躍したり、最後のハイライトでメカゴジラとガンダムが対決するシーンが印象深い。物語の仕立て自体は、ゲーム世界における仮想現実×古典的な闘争劇だが、高密度の情報量は、サブカルチャーの経験値の豊かさによって鑑賞体験が大きく変わるだろう。

近年のハリウッド映画は、中国の市場を意識し、日本人よりも中国人がはるかに大きな存在感をもつが、『パシフィック・リム』でも、人型巨大兵器イェーガーの無人化と量産体制では中国の企業が登場し、『レディ・プレイヤー1』でも映画版では中国人の少年が主要なメンバーのひとりだった。とはいえ、『パシフィック・リム』の終盤は、怪獣が日本に集結し、富士山に向かう。俳優の布陣からは日本人のプレゼンスが後退したが、聖地として描くことで、怪獣を生みだした日本へのリスペクトにも配慮していた。怪獣やロボットなど、オタク文化は戦後日本のサブカルチャーが築きあげたものであり、21世紀を迎え、グローバルなマーケットにおいて再活用されている。一方、日本政府が掲げる官製のクール・ジャパンは、クリエイターを置いてけぼりにして、目先のイベントだけに執心しているようだが、はたして十年後、数十年後の未来に何を残すことができるのか。

2018/04/23(月)(五十嵐太郎)

Re又造

会期:2018/04/11~2018/05/05

EBIS 303 イベントホール[東京都]

近ごろ大きな展覧会に行くと、目玉作品の絵を映像化して動かしたり、立体化したりする例が増えている。昨年の「ブリューゲル『バベルの塔』展」では、映像によって塔で働く人たちを動かしてみたり、塔を高さ3メートルを超える立体に再現してみたり、漫画家の大友克洋が塔の内部を想像で描いてみたり、一昔前にはありえないような試みをやっていた。なぜ一昔前にはありえなかったかというと、ひとつは技術的問題があるが、これは単純にCG映像の発達・普及によってクリアされる。もうひとつは著作権も含めた倫理的問題で、果たして世界的に価値ある芸術作品を現在の解釈で勝手に動かしちゃっていいのか、所有者は許可するのかといった問題がついてくるからだ。でも時代は確実に、そんなカタいこといわず、見て楽しければいいじゃんという方向に流れている。そんなわけで、展覧会の名画は少しずつ動き出している。

「Re又造」は、日本画家の加山又造を紹介する展覧会だが、フツーの展覧会を期待して行ってはいけない。作品は32点だが、原画は11点、つまり3分の1程度で、あとは版画、特殊印刷、陶板、そして映像なのだ。原画はまともに展示しているものもあるが、あえて照明を落としたり、妙な小細工でインスタレーションしているものもあって、まあ楽しめることは楽しめる。んが、絵画とはそれだけで成り立つように描かれているわけで、その上に演出を施すというのは余計なお世話というか、作者に対して失礼ではないかとも思う(もちろん親族の了承を得ているが)。六曲一双の大作《火の島》などは原寸大で映像化し、赤を基調とする山肌や雲をゆっくり動かしていた。たしかにすごい迫力だが、これを見た後で原画を見たらがっかりするかもしれない。山と波と月を描いた《春秋波涛》は、それぞれの図像ごとに3枚に分解し、距離を空けて重ね、立体的に見せている。これはもう原画とは違う作品として見たほうがいい。大きな部屋の天井には巨大な天井画《天龍寺雲龍図》の原寸大複製が張ってあるが、天井画は持ってくることができないのでこの複製は正しい使い方だ。最後は黒い薔薇模様のレースをまとった4人の女性ヌード像《黒い薔薇の裸婦》。なんと女性たちが艶かしく動くのだ。ちょっとやりすぎではないかと思ったが、よくも悪くもこれが展覧会の未来像なのだ。単なる「加山又造展」だったら見に行かなかっただろう。いろいろ考えさせられる、そして、はっきりいって楽しい展覧会だった。

2018/04/11(村田真)

「Sujin Memory Bank Project #02 BANK──映画『東九条』でつなぐこと──」

会期:2018/03/01~2018/04/22

柳原銀行記念資料館[京都府]

柳原銀行は、かつて日本最大規模の同和地区であった京都の崇仁地域に、地元有志によって明治32年に設立された唯一の銀行である。現在は地域の歴史、文化、生活資料を収集・展示する資料館となっている。「Sujin Memory Bank Project」は、この柳原銀行記念資料館を「記憶が貯蓄される場」と捉え、地域の歴史とともにアーカイブ/ドキュメントのあり方についても実践的に考察するプロジェクトである。将来的にこの地域への移転が決まっている京都市立芸術大学の芸術資源研究センターと同資料館が連携し、展示企画を行なっている。

2回目となる「#02 BANK──映画『東九条』でつなぐこと──」では、資料館所蔵の映画『東九条』の上映展示が行なわれた。1969年に公開されたこの映画は、差別や貧困といった当時の東九条の厳しい現実の告発を目的として自主制作された(崇仁地域に近い東九条は、在日コリアンが多く住む地域だが、映画の主な撮影地はその一部、南北が八条通りと十条通りの間、東西が河原町通りと鴨川の間の地域である)。監督と脚本は、現在、同資料館事務局長である山内政夫が務めた。撮影に用いられた手持ちの8mmカメラやフィルムなど関係資料も合わせて展示された。

川沿いに密集した木造家屋や、川べりをぶらつく子供たちがモノクロの粗い画面に映し出される。だがそこに「音」はない。約50年の時の間に、当時あったはずの音声トラックが失われてしまったのだ。ナレーションやBGMによる意味づけや演出を欠いた映画は、「告発のドキュメンタリー」としての役割を失い、断片的なシーンが淡々と連なる映像の波のような運動へと変質していく。リヤカーを引いて廃品回収に従事する人々や、狭く曲がりくねったぬかるみの路地を奥へ奥へと進む男の背中をカメラは追う。バス停に並ぶ通勤途中の人々。内職をする女性。公園や校庭で遊ぶ子供たち。一家の食事風景。診療所の待合室に並ぶ人々。火事の焼け跡や映画館のポスター、学生デモ。当時の何気ない日常生活の記録を私たちはそこに見出すことになる。それは、映画のスチルと、同じ撮影場所の「現在の風景」を撮った写真を並置した展示が示すように、50年前の風景と現在との差異を比較する作業であると同時に、時の経過の中での「意味の変質」をあらゆる「資料」がこうむるものとして再確認することでもある。

2018/03/18(日)(高嶋慈)

ALLNIGHT HAPS 2017後期「接触の運用」#4 柳瀬安里

会期:2018/03/06~2018/03/26

東山 アーティスツ・プレイスメント・サービス(HAPS)[京都府]

国会議事堂周辺の安保反対デモに集った群衆の中を歩きながら地面に線を引いていく《線を引く(複雑かつ曖昧な世界と出会うための実践)》。沖縄、高江のヘリパット建設工事のゲート前を、エルフリーデ・イェリネクの戯曲『光のない。』を暗唱しながら歩く《光のない。》。柳瀬安里はこれまで、「わたし(たち)/あなた(たち)」の境界確定がなされる現場へ赴き、身体パフォーマンスとして介入することで、境界線を揺るがせ、輻輳させ、境界確定の場にはたらく力学を鋭く浮かび上がらせてきた。

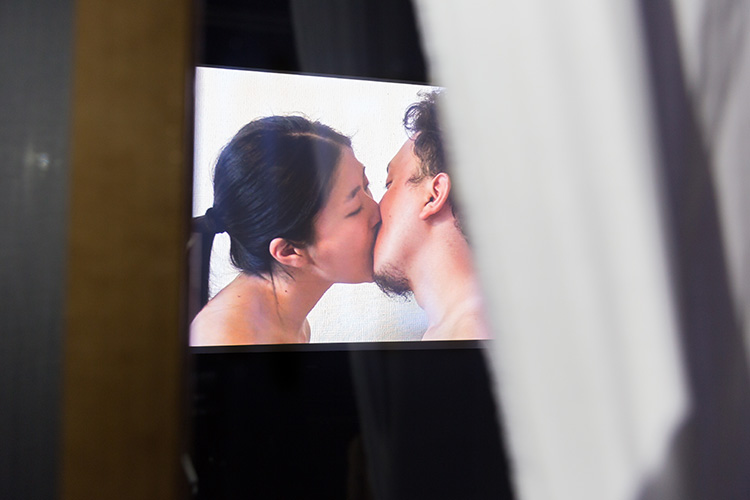

「ALLNIGHT HAPS」は、年間2名の企画者による展覧会シリーズ(本展企画者は髙橋耕平)で、HAPSオフィスの1階スペースにて夜間に展示を行ない、観客は外からガラス戸越しに鑑賞する。目隠しのカーテンを上げて中を覗くと、向かい合った男女が口を激しく押し付け、キスを交わしているように見える。だが、ヘッドホンからは苦しげな喘ぎや荒い息の音が聴こえ、2人は甘い愛撫というより相手を押し倒さんばかりの勢いでもみ合っているようだ。柳瀬が今回発表した《息の交換》は、ウーライ/マリーナ・アブラモヴィッチの《Breathing In/Breathing Out》(1977)を「再演」したパフォーマンスの記録映像である。会場に設置されたテクストによれば、2014年に同作を「再演」したカップルのアーティストユニット、KIKUCHI Kazuaki + NISHI Natsumiの作品を見た際、「愛」という言葉が使われていたことが気になり、本作の制作のきっかけになったという。従って本作は、「再演」の「再演」、二重の引用とも言えるだろう。

ここで注目したいのは、「パフォーマンスの再演」をめぐる作品の帰属や署名をめぐる問題とは別の次元で、柳瀬とその協力者の男性によるこのパフォーマンスが抱え込んでしまった「オリジナル」からの逸脱、再現のレベルにおける「失敗」である。息を吐く/吸うを互いにリズミカルに同調させ、息の交換を持続させ続けるウーライとアブラモヴィッチに対し、柳瀬と協力者の男性は格闘のような行為を数十秒と持ちこたえることができない。見ていて苦しくなるのは、荒く苦しげな息遣いが音響的な圧迫感で迫ってくるからだけではない。荒い息を容赦なく柳瀬の顔に吹きかけ、目をつむったまま柳瀬を全く見ようとしない男性に対し、そんな彼を真正面から執拗に見つめ続ける柳瀬の眼差しの強さと、しかしその無言の求めが「無視」され、信頼が成り立たないまま行為だけがひたすら続行されていくことに、いたたまれなくなるからだ。

柳瀬のテクストによれば、協力者の男性は高校時代の同級生で、互いに距離を感じていた間柄だったという。行為の「失敗」は、2人の間に横たわる距離を露わにした。「カップル」「パートナー」という枠組みや「愛情に基づく信頼関係」をいったん取り払い、「息を交換する」行為だけを裸形で差し出すことで逆に見えてきたのは、「呼吸」という自己の生存のための原初的な行為が、相手の生存を脅かして奪ってしまい、それは自滅に至るということだ。

石原吉郎のエッセイ「ある<共生>の体験から」が想起される。石原は、敗戦後のシベリア抑留で強制収容所に送られた経験において、食事、作業、就寝の際、自己の生命の維持のためには、それを脅かす収容所仲間の生存が必要不可欠であり、互いの命を削り合うようなギリギリの連帯を余儀なくされたことを綴っている。そうした極限下の状況でなくとも、私たちの生は根源的に他者との<共生>を余儀なくされているのであり、柳瀬の作品はウーライとアブラモヴィッチの元々のパフォーマンスを敷衍したかたちで、その事実を突きつけてくる。

[撮影:松見拓也]

関連レビュー

柳瀬安里 個展「光のない。」|高嶋慈:artscapeレビュー

2018/03/11(日)(高嶋慈)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)