artscapeレビュー

村田真のレビュー/プレビュー

池田修を偲ぶ6日間「都市に棲む―池田修の夢と仕事」

会期:2022/06/14~2022/06/19

BankART Station[神奈川県]

これはレビューで扱うネタではないかもしれないが、いちおう記録として書いておきたい。

横浜のBankART1929代表の池田修が急逝したのは3月16日の早朝。前日の夜、仕事中に倒れ、病院に運ばれて翌朝息を引き取った。直接の死因は小脳出血だが、ずいぶん前から心臓を患い、5年前ほどから人工透析を受けていたので、いずれこうなることはみんな覚悟していたが、こんなに急だとはだれも思わなかった。その晩、ごく親しい人たちが何人か集まり、葬儀のことや偲ぶ会について、またBankARTのこれからについて話し合った。新代表は、これまで副代表を務めながら最近はアート活動に専念していた細淵太麻紀が復帰し、横浜市の創造都市推進部長を務めた秋元康幸が副代表に就いた。横浜市との連携が不可欠なBankARTにとっては最強の人材だ。

葬儀については、池田は知人や関係者が多いうえ、コロナが収束していないため、参加を親族と身近な友人十数人に絞って横浜市内で執り行なった。偲ぶ会については、池田は最近、自分の本を今年の誕生日(6/14)に出したいという希望を持っていたので、そこに追悼文を加えた『池田修の夢十夜』(BankART、2022)の出版記念を兼ねた会にすることになった。ただし、葬儀と同じ理由で1日に集中させず、6日間に分散させることに。会場には幼少からBゼミ、PHスタジオ、BankARTまで故人の軌跡を追い、併せてトリビュート展として約50人による追悼作品を展示した。だからこの1週間は「池田祭り」「池田ウィーク」だった。彼は自分が主役になることを嫌がったけど、にぎやかなことは好きだったからきっと許してくれるだろう。

偲ぶ会の初日は、40年来の付き合いのある川俣正、山野真悟、村田の3人による思い出話。2日目は石内都と柳幸典による対談。3日目は牛島達治や開発好明ら10組を超すアーティストによる連続トークとパフォーマンス。4日目は池田の原点ともいうべきBゼミ時代の話。5日目は秋元、佐々木龍郎、曽我部昌史による建築・都市関連の鼎談。そして最終日は「これからどうなるBankART」のキックオフとして、北川フラムと川俣の講演に加え、主に横浜の関係者約20人による連続トークという構成。登壇者は総勢約50人、参加者はのべ1,700人に及んだ。

この6日間に多くの発言者が共通して述べたことを挙げると、池田はいつもBankARTにいた、プライベートがなかった、裏方に徹していた、転んでもただでは起きなかった(ピンチをチャンスに変えた)、よく怒鳴っていた、よく怒鳴られた、でも笑顔に救われた、文句はいうけど結果を残した、厳しいながらも優しかった、アーティストの面倒見がよかった、アートを横浜に根づかせようとした、これからのBankARTが心配、横浜の芸術文化がなくなるかもしれない、だから彼の意思を引き継いでいかなければいけない……。

これらを総合すれば、具体的になにをやった人かはわからないまでも、どんな人物であったかは容易につかめるだろう。登壇した50人の発言にほぼ矛盾はなく、明確にひとりの人物像が浮かび上がってくる。これは当たり前のようだが、考えてみれば稀有なことではないか。「藪の中」ではないが、ひとりの人間には多様な面、秘密の顔があるもので、50人が証言すれば矛盾だらけの人間像が浮かび上がるはず。ところが彼は見事に「池田修」という一個の人物に結像する。つまり彼には裏がなく(それはプライベートがないことに通じる)、表一面だけで生きてきたということだ。これが今回いちばん驚いたことかもしれない(そんなことに驚くぼくのほうがおかしいのか?)。

3日目「アーティストからみた池田修」に登壇するアーティストたち。左端は守護霊の池田修氏(パネル)[筆者撮影]

6日間の話を聞いて思ったことを2点ほどしたためておきたい。

彼はBゼミを出てからの人生の前半をPHスタジオのリーダーとして(1984-2006)、後半をBankART1929の代表として(2004-22、ただし最初は副代表)として活動してきた。このPHからBankARTへの移行を、アーティストからキュレーター(またはオルタナティブスペース運営)への「転身」と見る向きもあるが、それは違う。そもそも彼はPHスタジオを結成したときから個人としての表現活動を封印し、匿名性のなかの創造活動に身を捧げてきた。だからPHスタジオの作品はあっても、池田修の作品はない。そのPHの集大成ともいうべきプロジェクトが、広島県の灰塚ダムで10年以上かけて行なわれた「船をつくる話」(1994-2006)だ。池田は、というよりPHはここで、地域のためになにをすればいいのかを考え、国や自治体と交渉し、地域の人たちとともにプロジェクトを推進した。その振る舞いはアーティストというより、すでにコーディネーター、ネゴシエーターの様相を呈していた。

このプロジェクトが山場を迎えようとするころ、名古屋港の倉庫をアートセンター化する計画に関わり、それが頓挫したころ、横浜で2つの歴史的建造物を創造活動に活用するコンペに応募し、入選したという経緯がある。ある意味、名古屋のリベンジを横浜で果たしたともいえるが、匿名性のなかで地域のために創造活動を推進していくという姿勢は、PH時代から変わっていないというか、むしろ徐々に強化されてきた傾向といえる。だからPHスタジオからBankARTへの移行は、転身というものではなく、ごく自然な、必然的といってもいい流れであったと思っている。

もう一つ、PHスタジオからBankARTへの移行を決定づけた横浜市との関係について。池田は横浜のコンペに参加する際、しきりに「創造都市構想」について賞賛し、「よくできたコンペだ」「答えは募集要項に書いてある」と語っていた。つまり創造都市構想について理解し、募集要項をよく読めば、求められている「解」が出てくるというのだ。おそらく自分ほど創造都市構想に共感し、それを実現できる人間はほかにいないだろうくらいの自負を抱いたはず。だから彼のプランは採用されて当たり前、むしろ、もう一つ採用されたSTスポットと共同で運営しなければならなくなったことを不満に感じていたに違いない。それほど創造都市構想は池田の考えにぴったりフィットした。いや、正確にいえば、創造都市構想は池田のこれまでの考えをさらに押し広げてくれる可能性を示唆した、というべきかもしれない。

BankART設立後は、創造都市のレールを敷いた横浜市参与の北沢猛に心酔し、その理念をみずからの血肉としていく。だから逆に、市がその構想に反するような方向に行こうとすると彼は猛反発した。このへんのハンパない情熱と粘り強さは多くの人が証言している。しかし、これを推進した中田宏市長が辞め、北沢氏と川口本部長が相次いで死去し、担当部署も担当者も変わって、創造都市の理念は徐々に薄められていく。そのなかで最後まで、文字どおり命を賭けて流れに抗ったのが池田だった。市の職員でもない彼が、横浜市のだれよりも横浜の芸術文化について真剣に考えていたといわれるのは、彼にとっても歯がゆいことだったに違いない。さて、これからどうする?

ウェブサイト:http://www.bankart1929.com/ikedaosamu/index.html

関連記事

「都市デザイン 横浜」展 ~個性と魅⼒あるまちをつくる~|村田真:artscapeレビュー(2022年06月01日号)

本田孝義「船、山にのぼる」/PHスタジオ「船をつくる話」

川俣正[通路]/αMプロジェクト2008|住友文彦:学芸員レポート(2008年04月01日号)

アートピクニックON THE WEB 7 PHスタジオ|嘉藤笑子:Column(2001年11月15日号)

2022/06/19(日)(村田真)

都美セレクション グループ展 2022 たえて日本画のなかりせば:東京都美術館篇

会期:2022/06/11~2022/07/01

東京都美術館 ギャラリーA[東京都]

パラレルモダンワークショップ(P.M.W.)による展示。P.M.W.は、日本の近代美術(モダン)においてありえたかもしれないもう一つの並行世界(パラレル)を想像することで、現代を捉え直そうという研究会(ワークショップ)、だそうだ。今回は、昨年上野公園でゲリラ的に行なった「たえて日本画のなかりせば:上野恩賜公園篇」に続く、いわば「屋内篇」で、いずれも、もし上野公園に東京美術学校(東京藝大)がつくられなかったら、もしそこで日本画が教えられなかったら、日本画はどうなっていただろうかを問うている。日本画が明治期に岡倉天心らによって東京美術学校を舞台に、西洋画(油絵)の影響を受けながらそのカウンターとして新たに創出されたジャンルであることは知られているが、その史実をいちどリセットして考え直してみる思考実験といえる。お題目も刺激的だが、それを上回る刺激的な作品も多く、とても見応えがあった。

会場に入るとまず受付を兼ねた屋台風の小屋があり、チラシや小品が並んでいる。これは親指姫の《虎狼鯰商店》(2021)という作品。その隣には、歩火(三瀬夏之介)による蝶番のついた折りたたみ式の《移動式展示場「歩板」》(2022)が連なり、表裏に何人かの作品が展示されている。なかでも、タブローのように平たい箱の蓋に絵を描いた泉桐子の《蓋》(2022)は、蓋を開けたら中身のない日本近代絵画への痛烈な批判とも受け取れる。この小屋と移動式展示場は、五姓田芳柳が浅草で開いたとされる油絵茶屋を連想させもする。

[筆者撮影]

会場中央には、上野公園の不忍池辯天堂(六角堂)を模した長沢明による六角形の作品《幻影》(2022)が立ち、その周囲に金子富之の20メートルを超える大作をはじめ、20点近い作品が並んでいる。奥の壁には、上野公園の名物だったブルーシートに山本雄教が富士山を描いた《Blue mountain》(2022)が掛かり、その手前で山下和也が《上野恩賜公園出開帳霊場巡り物見遊山(東京都美術館篇)仮本堂》(2022)としてテントを張り、背後の富士山と呼応する。中村ケンゴによるウォーホルばりの《大日本帝国の首相》(2022)と、指名手配犯のモンタージュ風《平成の首相》(2022)は秀作だが、このなかにあっては目立たない。尾花賢一の《日出処/日没処》(2022)は、2畳敷きのゴザにちゃぶ台などの日用品を置き「上野画宣言」を掲げている。確かに、伝統的な日本絵画とは似て非なる日本画も、西洋の油彩画とは似て非なる洋画も、合わせて「上野画」と括ってみると納得できる。日本画にあぐらをかいた単なる日本画には興味ないが、このように日本画の成り立ちを問うような「メタ日本画」には大いに興味をそそられる。

2022/06/17(金)(村田真)

BankART Under35 2022 ナカバヤシアリサ 足立篤史

会期:2022/06/10~2022/06/26

BankART KAIKO[神奈川県]

35歳以下の有望な若手アーティストに発表の場を与える「U35」シリーズ。今回は絵画のナカバヤシアリサ と彫刻の足立篤史の2人展。ナカバヤシはにじみ、ぼかし、ストロークを活かして風景らしきイメージを描いている。その風景は、《The other side》《opposite bank》(2022)というタイトルから察せられるように、水(川?)を挟んで手前と向こう(あるいは右と左)に画面が分割されているものが多い。《ボートピープル》と題する作品もあるので、なにか分断に対する思いがあるのだろうか。筆触に勢いがあり、なにより色彩が美しいのは、キャンバスではなく、紙にアクリルとオイルパステルを使っているせいかもしれない。片隅に飾られていた小サイズの人物画にも惹かれた。

足立は古新聞を素材に、その発行年と同じ時代のモチーフを立体化する。今回のメインである《OHKA》は、第2次大戦の末期に海軍が開発した特攻機「桜花」を、同時代の新聞を使って原寸大で再現し、紙風船状に膨らませたもの。茶色びた古新聞には「皇國民への試煉」とか「いまぞ攻勢の秋」とか勇ましい活字が踊っている。桜花は機首に爆弾を搭載し、母機に吊るされて目標近くで分離され、ロケット噴射で加速させて滑空し、目標に体当たりするという小型の特攻兵器。これに乗り込んだら最後、自力では引き返せないので、目標に当たろうが外れようが、手前で母機ごと墜落しようが、死ぬしかない(大半は目標に達する前に撃ち落とされ、無駄死にしたらしい)。そのため「空飛ぶ棺桶」とも呼ばれたという。機体は全長6メートルに対して幅は5メートルほどと短く、ちょうど爆弾に羽根が生えたような格好で、飛行機としては実に頼りない。それを古新聞をつなぎ合わせてハリボテ状に膨らませただけだから、よけい頼りなさが際立つ。ちなみに桜花を設計した技術者は戦後、新幹線の設計に携わったという。そういえば先端が団子鼻の初期の0系はどこか桜花を思わせないでもない。

ほかにも零戦やロッキード、ノースロップなどの戦闘機をはじめ、戦車、戦艦などを同様の手法で成形した小品を展示。なかでも、1964年と2021年の東京オリンピック開催時に飛んだブルーインパルスをかたどった2点は、それぞれの型の違いだけでなく、新聞報道の扱いの差にも半世紀以上のタイムラグを感じざるをえなかった。

[筆者撮影]

2022/06/10(金)(村田真)

孤高の高野光正コレクションが語る ただいま やさしき明治

会期:2022/05/21~2022/07/10

府中市美術館[東京都]

つい最近、平塚市美で「リアルのゆくえ」という同じタイトルなのに別内容の展覧会を見たばかり。この「ただいま やさしき明治」も2、3年前に府中市美でやってなかったっけ? と思って調べたら、「おかえり 美しき明治」(2019)という展覧会だった。紛らわしいなあ。でも平塚も府中も以前の展覧会がとてもよかったから、たとえ作品が同じでもまた見にいく気になる。でも逆に同じ展覧会だと思って見に行かない人もいるはず。果たして紛らわしいタイトルは損なのか得なのか。いやそんなことより、この「おかえり」から「ただいま」への変化はなんなんだ? フツーは「ただいま」「おかえり」の順だろう。強いていえば、「ただいま」は作品の側から、「おかえり」はそれを受け止めるわれわれから発せられるあいさつ。だからどっちでもいいといえばどっちでもいいのだが。「美しき」から「やさしき」に変わったのも微妙で、内容を見る限りどっちでもいい。

と、どっちでもいい話をしてる場合ではなく、前回と今回の決定的な違いを述べなければいけない。両展とも水彩画を軸に明治期の珍しい絵画を紹介する点では共通しているが、前回が府中市美をはじめ各地の美術館やプライベート・コレクションからかき集めてきたのに対し、今回は初公開の高野光正コレクションを中心に成り立っていること。高野コレクションは、明治期に訪日した英米の画家と、日本人の画家による水彩画を核とする。英米人の作品は母国に持ち帰られ、日本人の作品は外国人に購入されて海外に流出したもので、高野氏は主に英米の市場でそれらを買い集め、総数700点にも上るという。今回はそのうちの約半数が公開されている。

もう一つ異なっているのは、前回が府中市美独自の企画展だったのに対し、今回は京都からの巡回展を基本に数十点を加えている点だ。だから、前回もっとも驚いた笠木治郎吉の水彩画が今回もたくさん出ているなと思ってカタログを見比べてみたら、大半が異なっていた。笠木の絵は、猟師や花売り娘など明治期の人々を背景や小道具まで丹念に描き出した、ポップでメルヘンチックなイラストにも見紛うような水彩画。きっと外国人に人気があってよく売れたのだろう、似たような作品を繰り返し何点も描いていたのだ。たとえば猟師の絵は前回は3点、今回は5点あるが、重なっているのは府中市美の《帰猟》1点だけで、あとは背景やポーズが異なっている。同じく笠木作品で今回もっともインパクトがあったのは《新聞配達人》で、腰に鈴をつけて新聞の束を抱えた配達人が花咲く道を軽快に走り抜けていく様子を詳細に描いたもの。リアルといえばリアルな描写だが、現実感に乏しく、笠から覗く寄り目には思わず笑ってしまう。

外国人による水彩画も興味深い。幕末に来日し、高橋由一や小林清親に教えたチャールズ・ワーグマンをはじめ、アルフレッド・イースト、ジョン・ヴァーレー・ジュニア、アルフレッド・パーソンズ、ハリー・ハンフリー・ムーアら、想像以上に多くの英米人が来日して作品を残している。彼らに共通しているのは、富士山を別にしていわゆる名所や観光地より、身近な風景や生活風俗を描いていること。自然の風景なら世界中どこも大して代わり映えしないが、生活風俗にこそ彼我の違いが如実に現われるからだ。そして彼らから影響を受けた五姓田義松、五百城文哉、丸山晩霞、吉田博、大下藤次郎らの水彩画を中心とする近代化以前の風景画が並ぶ。

英米人および日本人が描いて海外に流出した水彩画は、おそらくここにある数十倍か数百倍はあるはず。その大半は失われたにしろ、まだまだ発掘される可能性は大きい。これらは忘れられた日本の近代絵画史の穴を埋める貴重なピースというだけでなく、近代化されていく明治時代の生活風俗や文化を知るための資料としても大いに役立つに違いない。

関連レビュー

府中市制施行65周年記念 おかえり 美しき明治|村田真:artscapeレビュー(2018年12月01日号)

2022/06/07(火)(村田真)

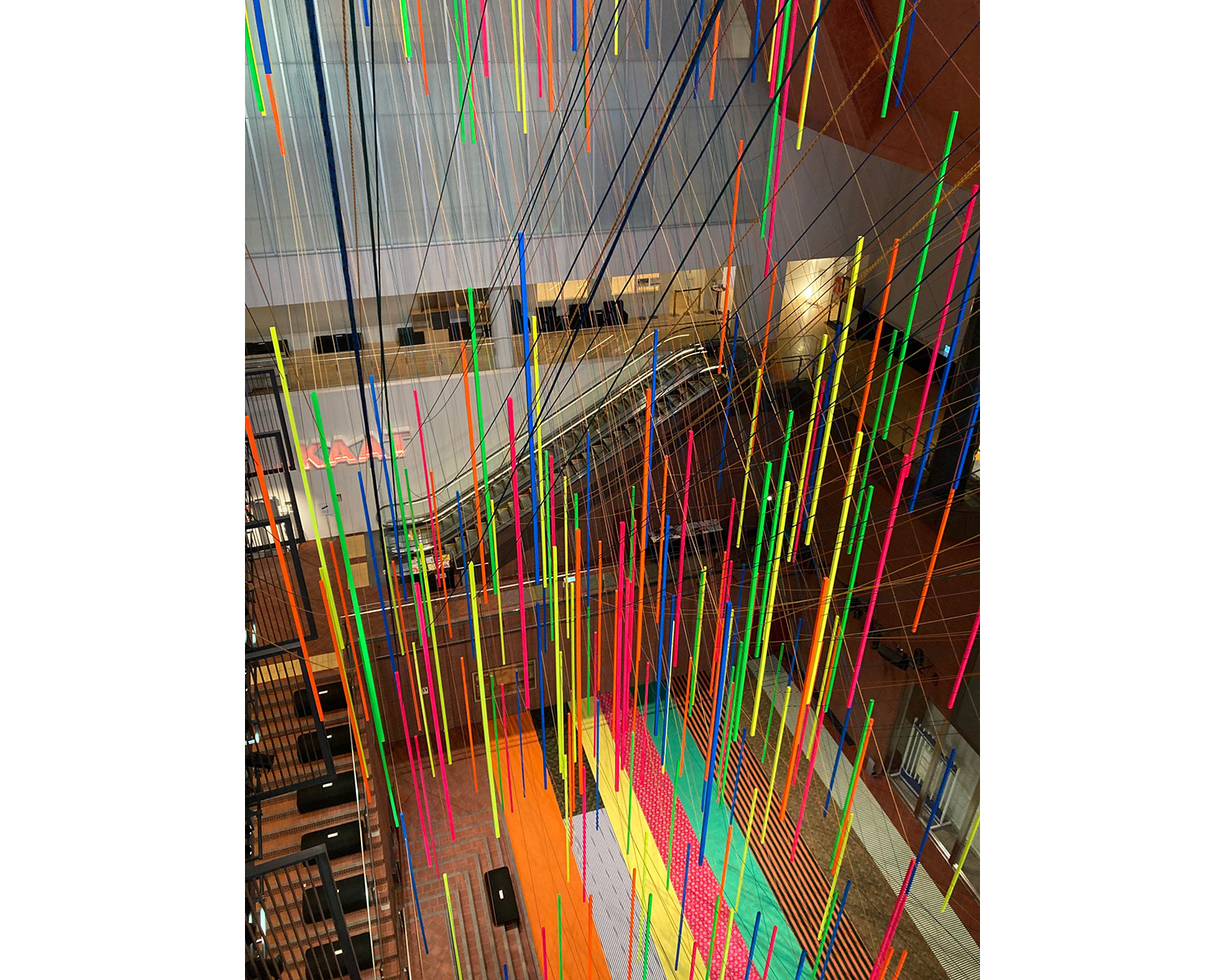

KAAT EXHIBITION 2022「鬼頭健吾展|Lines」

会期:2022/05/01~2022/06/05(会期延長)

KAAT 神奈川芸術劇場[神奈川県]

2016年から毎年KAATの中スタジオを使い、照明や舞台美術など劇場スタッフのノウハウを活用して実現してきた現代美術展シリーズ。今回は7年目にして初めてスタジオから出て、吹き抜けのアトリウムでの展示となった。スタジオ内での展示は集中力を擁する作品には向いているが、入場料を払って見にくる人の目にしか触れない。その点アトリウムでの展示は開放的で、劇場を訪れる人ならだれでも見ることができるというメリットがある。その分、一瞥するだけで通り過ぎる人も多いのだが、今回会期が延長されたのは好評だったことの証だろう。

「Lines」と題された展示は、高さ30メートルの大空間に鬼頭ならではの蛍光色のカラフルな棒を200本吊り下げたインスタレーション。床にはさまざまな色とパターンの布が敷かれ、子どもたちが遊んでいる。以前のフラフープを用いたインスタレーションは、空間に描いた3次元のドローイングという趣だったが、今回は垂直方向に200本も並んでいるので、空から降ってくる虹色の雨、あるいは色彩のシャワーといったところか。いや正直なところ、天から降りてくる無数の矢のような少し怖い連想を抱いたのも事実。棒は四角形の断面を持つ空洞の角紙管という紙素材なので、それほど重くないとはいえ、各4メートルもあるため1本1キロに抑えたとしても計200キロになり、もし突発的な出来事ですべて落ちてきたら(もちろんそんなことはないだろうけど)、大変な事故になりかねない。むしろそんな想像をしながら見たほうが緊張感があるというものだ。

[筆者撮影]

関連企画もいくつかあって、そのひとつ、山本卓卓の《オブジェクトストーリー》は、ガイドを頼りに5階まである館内の約30カ所に仕掛けた「作品」を探し回るという体験型のインスタレーション。公衆電話の前に歯磨き粉や歯ブラシが置かれていたり(「公衆電話の口臭」)、エスカレータの脇に文字が書かれていたり(「あなたとわたしの強弱」など)、通路や自販機から音が聞こえてきたり(「耳をすませば?」など)、楽しめるだけでなく、作品をたどっていけば上階に着き、鬼頭のインスタレーションを見下ろすこともできる。むしろ鬼頭作品を上から眺めるための誘導装置として採用されたのかもしれない。だとすればよく考えられた展覧会ではある。

公式サイト:https://kaat-seasons.com/exhibition2022/

2022/06/05(日)(村田真)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)