artscapeレビュー

2023年09月15日号のレビュー/プレビュー

アアルト

会期:2023/10/13~未定

ヒューマントラストシネマ有楽町、アップリンク吉祥寺、東京都写真美術館ホール(10/28〜) ほか[全国順次公開]

日本にその建築は存在しないが、アルテックの家具やイッタラのグラスを通して、アアルトのデザインは日本人の間でも人気が高い。シンプルかつモダンでありながら、温かみを感じられるため、生活空間に設えた際に気負った感じを受けないのが魅力なのかもしれない。

アアルトの人物像に迫ったドキュメンタリー映画が間もなく公開される。ここでいうアアルトとは、ご存知のようにアルヴァ&アイノ・アアルト夫妻を指すのだが、本作のなかではもうひとり登場する。アイノの没後、アルヴァの後妻となったエリッサ・アアルトだ。正直、本作を観るまで、エリッサの存在について私は知らなかった。アイノの名前があまりに知られているため、てっきりアルヴァの妻はアイノひとりだと思い込んでいたのだ。

映画『アアルト』より

映画『アアルト』より

原題:AALTO

監督:ヴィルピ・スータリ(Virpi Suutari)

制作:2020年 配給:ドマ 宣伝:VALERIA

後援:フィンランド大使館、フィンランドセンター、公益社団法人日本建築家協会、協力:アルテック、イッタラ

2020年/フィンランド/103分/©Aalto Family ©Fl2020 – Euphoria Film

本作の前半では当然のことながら、アルヴァとアイノの出会いや結婚生活が描かれる。モダニズムの潮流のなかで世界的な建築家として注目を浴びたアルヴァ、豊かな芸術的才能にあふれたアイノというように、理想的な夫妻として世間から称賛された一方で、その実、二人の間には濃密な愛や情熱、嫉妬もあった。そうしたむき出しの喜怒哀楽が、二人の交わした書簡や家族写真、過去のインタビューなどからつまびらかにされる。それは展覧会では見えてこない、ドキュメンタリー映画ならではの面白さだった。夫妻で活躍した世界的なデザイナーといえば、時代は少し下がるが、ほかに米国のチャールズ&レイ・イームズを思い出す。かつて上映された彼らのドキュメンタリー映画でも、やはり知られざる二人の間の愛や嫉妬がちらほらと明かされた。

映画『アアルト』より ©Aalto Family ©Fl2020 – Euphoria Film

映画『アアルト』より ©Aalto Family ©Fl2020 – Euphoria Film

本作では、仕事のために遠く離れたアルヴァとアイノの間で交わされた書簡がいくつも紹介された後、アイノが若くして病死したという事実を知らされるため、観る側としても受けるショックが大きい。その後、アルヴァは事務所に入所してきたエリッサと結婚。24歳も年下の後妻だったが、エリッサはアイノがかつてそうだったように、自らもアルヴァの公私にわたるパートナーとして生きようとするのだった。そうしたエリッサの懸命さにも心がえぐられる。どんなに偉業を成し遂げたデザイナーであろうと、誰しも人間臭い側面を持ち合わせているもので、それが存分に垣間見られる作品となっていた。

映画『アアルト』より ©Aalto Family ©Fl2020 – Euphoria Film

映画『アアルト』より ©Aalto Family ©Fl2020 – Euphoria Film

公式サイト:https://aaltofilm.com

関連レビュー

アイノとアルヴァ 二人のアアルト フィンランド─建築・デザインの神話|杉江あこ:artscapeレビュー(2021年04月15日号)

アルヴァ・アアルト──もうひとつの自然|杉江あこ:artscapeレビュー(2018年10月01日号)

2023/08/22(火)(杉江あこ)

和田悟志「Invisible Border “China”」

会期:2023/08/22~2023/09/03

1980年、福島県生まれで、昨年からTOTEM POLE PHOTO GALLERYのメンバーとなった和田悟志は、台湾と中国東北部(旧満洲)の風景写真を交互に発表している。今回はそのうち、中国東北部の瀋陽やハルビンを「フラットな視点」で撮影した写真群を展示していた。

和田がテーマとして選びとったのは、建物や街路の眺めから見えてくる「Border」である。フェンスや壁のようにわかりやすいものもあるが、その多くは不可視(Invisible)な存在として、風景のなかに埋め込まれている。和田は、6×7判のカメラを使って、重層的に錯綜している「Border」を、繊細な手つきで可視化しようとする。その試みはうまくいく場合もあるが、多くの場合はそれほどくっきりとは見えてこない。だがそのことが逆に、和田の作品に、紋切り型の意味づけに収束しない、魅力的なふくらみを与えているようにも見える。

2012年から開始されたというこのシリーズも、かなりの厚みを備えてきた。もうそろそろ、より大規模な個展、あるいは写真集のような形でまとめるべき時期にきているのではないだろうか。その場合には、台湾と中国東北部という二つの場所の「Border」のあり方の違いを、よりくっきりと明示する指標が必要になるだろう。人工物だけでなく、植生のような要素にも着目すべきだし、人間を集中的に撮影する必要も出てくるかもしれない。個々の「Border」の細部と、それがどんなふうに働いているのかを、もう少し丁寧に描写することも大事になりそうだ。可能性のある仕事なので、ぜひいい着地点を見つけてほしい。

公式サイト:https://tppg.jp/invisible-border-china/

2023/08/24(木)(飯沢耕太郎)

篠田優「Long long, ago」

会期:2023/08/21~2023/09/03

三浦半島・小坪の海辺の崖には、第二次世界大戦中にトーチカ(防御陣地)として利用された洞窟が残っている。篠田優は、主にそのうちの二つの洞窟を撮影した。その開口部は、自然の岩肌とコンクリートとが見極めがつかないほどに混じりあっており、「人の手によってつけられたと思しき」、引っ掻き傷のような痕跡を見ることができる。篠田は、開口部だけでなく。カメラを手にその内部まで踏み込み、残留物を含む洞窟のたたずまいを丁寧に描写していった。カラーフィルムを効果的に使っていることで、光と闇の境界のあたりの眺めが、繊細かつヴィヴィッドに浮かびあがってきた。

だが、まだやや物足りない。14点という展示作品の数も中途半端だが、被写体の捉え方にも、もっと工夫の余地があるのではないだろうか。篠田は本作を通じて「地層として形象化した遥かな時間」を捉えようとしている。だが、過去の遺物を愛でるだけでは先がない。出品作の中に1枚だけ、洞窟の中に置き去りにされたビニールボート(?)が写っている面白い写真があった。撮影場所を、三浦半島だけでなく日本各地に広げてほしいし、現代の空気感をもっと積極的に取り入れてもいいだろう。洞窟が戦時に実際にどのように使われていたのか、資料をあたって検証することも必要になりそうだ。篠田は事物を的確に、ポイントを押さえて定着できる能力の持ち主だと思う。さらなる展開を期待したい。

公式サイト:https://pg-web.net/exhibition/yu-shinoda-long-long-ago/

2023/08/24(木)(飯沢耕太郎)

野上眞宏写真集発売記念写真展「METROSCAPE」

会期:2023/08/22~2023/09/03

ギャラリー・ルデコ 4F[東京都]

野上眞宏は1974年に渡米し、1979年からはニューヨークに居を定めた。1983年に8×10インチ判の大判カメラを購入し、マンハッタン島の周縁地域や、クイーンズ、ブルックリン、ブロンクスなどを撮影し始めた。のちに写真集『NEW YORK―Holy City』(美術出版社、1997)にまとまるこのシリーズで、野上は大判カメラとカラーフィルムの取り扱い方を身につけていった。1994年の一時帰国後、野上は2001年から2005年にかけて再びニューヨークに滞在する。この時期に、もう一度ニューヨークの街頭にカメラを向けたのが、今回ギャラリー・ルデコで発表され、オシリスから同名の写真集として刊行された「METROSCAPE: NEW YORK CITY」のシリーズである。

この時期になると、ニューヨークのタイムズスクエアの周辺は、かつてのややいかがわしい雑然とした雰囲気ではなく、小綺麗な、すっきりした外観の都市風景に変わっていた。野上は、19世紀末から20世紀初頭にかけてパリを撮影したウジェーヌ・アジェの仕事を規範として、「マクロとミクロが同時にある写真」をめざすようになる。建物や街路の「マクロ」な構造は、8×10インチ判の緻密な描写力と「アオリ」の機能を活かしてしっかりと浮かび上がらせつつ、風景の「ミクロ」な細部にも目を凝らしていく。さらに、フィルムの感度の問題でどうしてもブレてしまいがちな人物を固定するために、同じカメラアングルで3カット撮影し、特定の人物が止まって写っているスキャンデータを最終的に合成するという、アナログとデジタルを融合させた手法を編み出した。結果的に、本シリーズでは、アジェの100年後の都市風景が、くっきりと浮かびあがってきた。

ギャラリー・ルデコの会場には63×50インチ(160×125センチ)に引き伸ばした3点と、50×45インチ(125×100センチ)に伸ばした14点、計17点の写真が並んでいた、会場がそれほど広くないので仕方がないが、数百点撮影したというこのシリーズには、もう少し大きな(天井の高い)会場が必要だろう。それでも、野上の「未来の人々に2000年代初頭のニューヨークがどんな風だったのか楽しんでいただけるように写真を撮っておこう」という撮影意図は、十分に実現していたのではないかと思う。

公式サイト:https://ledeco.net/?p=19425

関連レビュー

野上眞宏「1978 アメリカーナの探求」|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2022年09月15日号)

2023/08/26(土)(飯沢耕太郎)

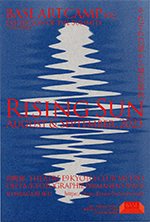

BASE ART CAMP #02 第2期生 成果発表 演劇ルート公演『三』

会期:2023/08/27

THEATRE E9 KYOTO[京都府]

「BASE(Bank for Art Support Encounters)」は、「コロナ禍で危機的状況にある京都の芸術創造発信拠点を応援する」ことを目的とし、劇場・アートスペース・映画館など京都の6つの民間運営の拠点と京都信用金庫が協働して立ち上げた組織である。「芸術と社会の持続的で発展的な共生の仕組みをつくる」という目標を掲げ、働き生きる人のための新しい芸術学校『BASE ART CAMP』を開講した。各分野のアーティストが講師を務め、受講生は「順応編」でウォーミングアップをしたのち、「演劇ルート」と「展覧会ルート」に分かれ、実際に作品をつくる「登頂編」を実践する。本公演は、演劇ルートの2期生による成果発表であり、講師を務めた演出家・THEATRE E9 KYOTO芸術監督のあごうさとしが演出した。

あごうは近年、「フリーアナウンサー」「建築家」といった、プロのパフォーマーではない職業人と協働し、普段の仕事内容や日々の思考を一種のドキュメンタリー演劇として再構成する作品を手がけている。桐惇史(記者・編集者)、岸田重男(看護師・鍼灸師)、加納ビナ(起業家・ゴルフ愛好者)の3名の受講生が出演する本作もこの延長線上に位置づけられるものであり、内省的なテクストを綴る、普段の仕事をマイムで再現するといった点描を重ねることで、1本の太い軸線が立ち上がっていく。

本作の核は、1人目の出演者が壁と床にそれぞれ書いた2つのテクストを、他の2人がバトンを受け取るように朗読し、それぞれの声と言語によって、異なる輪郭と存在を与えていく構造だ。冒頭、椅子の上に身体を丸めた男(桐)が、ゆっくりと片手を動かし、掌を広げ、肩から背中の後ろへ回し、深い呼吸とともに全身を伸ばしていく。立ち上がった男は、今まさに彼の意識と身体のなかで起こっていたプロセスをなぞるように、壁に言葉を綴っていく。動き出すまでの身体は、深海に沈む彫像のような息苦しい抑圧と恐怖のただ中にあること。呼吸を整え、指先から慎重に動かし、関節が歯車のように連動し、鼓動を感じる。「そして/私は/私になって/ゆっくりと浮かび上がる」。ままならなさを抱えた「他者」ともいえる身体との内的対話を通した、自意識の醸成。

[撮影:THEATRE E9 KYOTO]

暗転が入ると、入れ替わるように別の男性(岸田)が同じポーズで椅子にうずくまり、立ち上がって壁のテクストを読み上げる。続けて展開されるのは、訪問看護師の仕事のマイムでの再現だ。「おはようございます」と扉を開け、脈拍や血圧を測り、オムツを替える。ずっしりと手に伝わる、大量の便の見えない重さ。患者はおそらく重度の介護が必要な寝たきりの高齢者で、「ごはんの準備」は3時間かかる点滴だ。患者に憑依した岸田が身体を強張らせてうめく、「メシ食わせろ~」という叫び。それは誰にも聴こえなかった最期の叫びであり、脈拍や瞳孔反応の確認、医師と家族への業務連絡が淡々と行なわれる。

[撮影:THEATRE E9 KYOTO]

そして、1人目の男が再び登場し、今度は床にチョークで言葉を綴る。「身体の観察」は、自己の内部ではなく、「他者との共通点と差異」へと向かっていく。あなたの目元は私と似ているが、あなたの声は私と違ってよく通る。「あなた」との差異と類似を通して形成される「私」は、どこまで「私」だろうか?

このテクストは舞台前面から奥へ向かって縦書きに書かれるため、観客からは逆方向になり読みにくいが、3人目の出演者(加納)が登場し、遅れたエコーのように読み上げていく。確かな輪郭線を与えられる言葉。そして加納は、普段の仕事や日常会話を断片的に再現していく。日本語で交わされるビジネスの会話と、家族や友人とのプライベートな中国語の会話。仕事とプライベート、2つの領域を2つの言語とともに行き来しながら、貿易業とホテル経営の展開、さらに趣味のゴルフでTikTokを始めて事業としても展開したいことなど、充実した日々をエネルギッシュに過ごしていることがわかる。そして床のテクストは、最後に再び加納の声によって読み上げられる。ただしその朗読は日本語と中国語が交互に混じり、発音の細部から彼女が日本語ネイティブではないことが推察される。一度確かな形を与えられたテクストは、再び輪郭線が曖昧にほどけていく。

[撮影:THEATRE E9 KYOTO]

[撮影:THEATRE E9 KYOTO]

「出演者の人選」は演出家のコントロールではなく偶然だが、本作の成否の鍵はやはり「朗読をどのような人物が担い、どのような声をあてがうのか」にあるだろう。普段は意識しない身体の不随意性、もしくは仮死状態としての眠りからの覚醒、あるいは抑うつ状態からの浮上などを想起させる壁のテクストは、訪問看護師によって読まれることで、重度身体障害者や要介護の高齢者の意識内部で起こっている出来事へと想像の外延を広げていく。そして、類似と差異によってそのつど引き直される「あなたと私の境界線」は、健常者/障害者に加え、日本人/外見がよく似ているが中国ルーツの人といった、時に可視的で時に見えにくい分断を浮かび上がらせる。

普段の仕事、身体にしみ込んだ身振り、日々の思考……。一つひとつは断片でも、つなげて再構成することで、「私たちはどのような地盤の上に立っているのか」が見えてくる。その人の生き方や仕事は、演劇やアートとかけ離れたものではなく、両者は断絶されたものではないこと。劇場はアーティストの発表の場として用意されたものだが、アーティストが社会人向けの講座の講師を務めることで、表現に関心がある人に裾野が拡がっていく。「芸術と社会の共生」という目標を掲げ、地域に根ざした民間劇場の取り組みとしても意義ある作品だった。

なお、「展覧会ルート」の成果発表は、9月22日~24日に京都市内のKUMAGUSUKUで予定されている。

公式サイト:https://askyoto.or.jp/e9/ticket/20230827

関連記事

あごうさとし×中西義照『建築/家』|高嶋慈:artscapeレビュー(2022年09月15日号)

あごうさとし×能政夕介『フリー/アナウンサー』|高嶋慈:artscapeレビュー(2021年07月15日号)

2023/08/27(日)(高嶋慈)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)