artscapeレビュー

伊村靖子のレビュー/プレビュー

生誕100年 清水九兵衞/六兵衞

会期:2022/07/30~2022/09/25

京都国立近代美術館[京都府]

清水九兵衞と聞いて、真っ先に思い浮かべるのはどの作品だろうか。個人差があるに違いないが、京都市内に点在する朱色の彫刻作品を一度は目にしたことがあるという人も多いはずだ★。清水の野外彫刻は、建築に寄り添い、あるいは建築と公共空間をつなぎながら、見る角度によってさまざまに変化する。私自身、旅先などで清水の作品に出会うたびに、ランドマークとしての個性を放ちつつも、抽象的でどこか有機的なリズムを感じさせる形態に不思議と引き込まれてきた。今回の展覧会は、そんな清水の活動の軌跡を辿るまたとない機会であった。

清水ほどよく知られていながら、全貌を捉えようとすると一筋縄ではいかない作家も珍しいのではないだろうか。展覧会名にある通り、清水は九兵衞/六兵衞という二つの顔をもち、現代美術の「彫刻家」と同時に、美術工芸と産業を担う京焼の名家の七代目として「陶芸家」という難しい立場を演じ切った。それだけに、一見すると乖離して見えるほどの複数の作風が、ひとりの作家のなかに同居しているのだ。社会的な立場もさることながら、その懐の深さは、陶器、木、和紙、ブロンズ、真鍮、アルミニウムなど、自身で扱う素材の多様さに表われている。とりわけ、今回初めてまとまったかたちで見ることができた襲名前の陶芸に圧倒された。花器や器、時にオブジェと名付けられた初期の陶芸作品は、厚みや撓みのある土の表情やエッジの効いた形を自由に操って表現されている。八木一夫や鈴木治らから想像する陶芸とも一線を画すような造形を目の当たりにして、一体何が清水の陶芸を育んだのかと、さらに謎が深まるばかりであった。

《ユニット・オブジェ(一輪挿)》(1956)

《金彩方盤》(1962)東京国立近代美術館蔵

《壁》(1966)

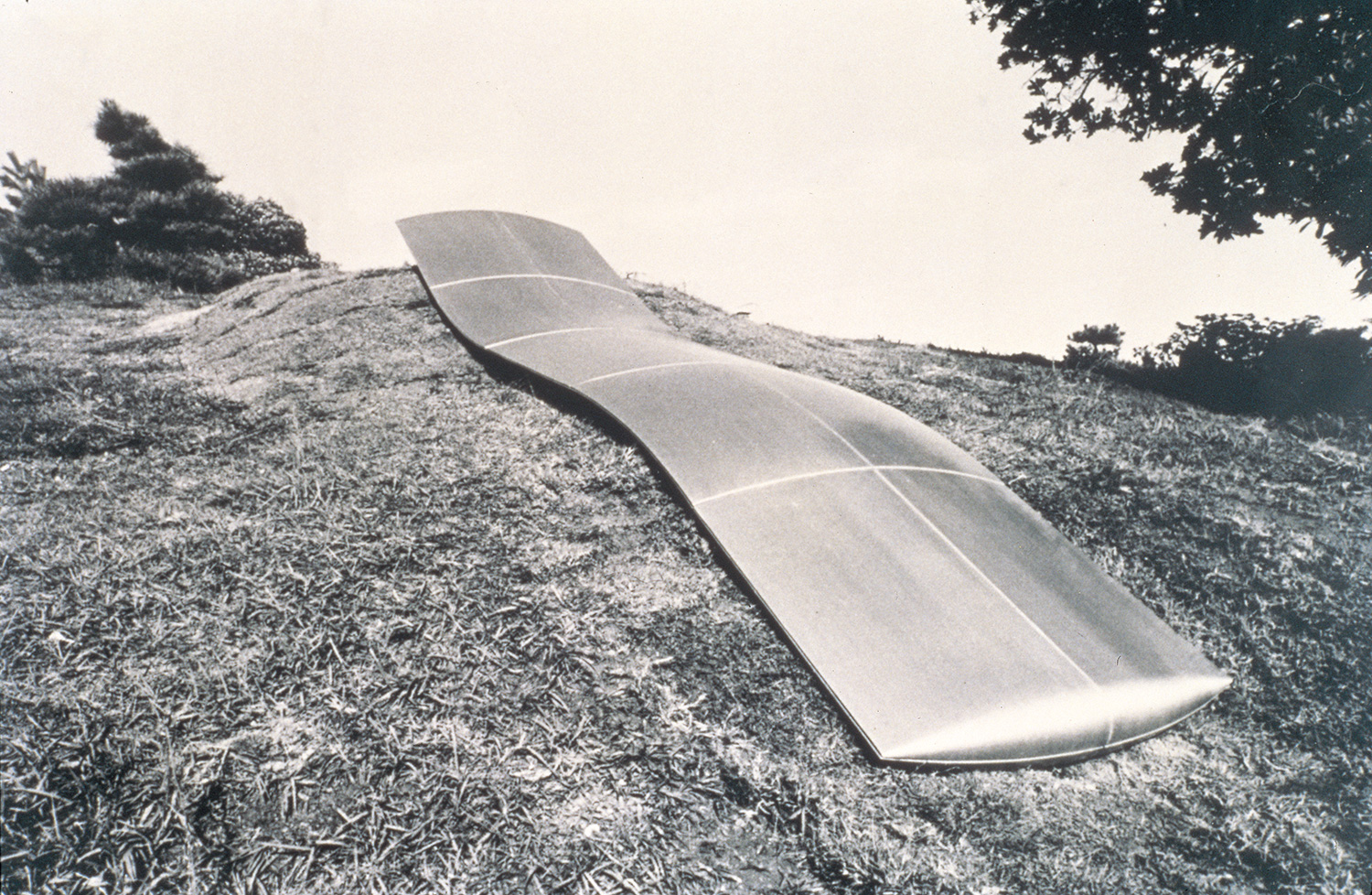

清水が彫刻家へと転身する1960年代には、プライマリー・ストラクチャーと呼ばれる欧米の新たな彫刻の動向が日本に紹介され、工業素材を用い、環境デザインに通じるような作風が注目された。その特徴を、後の「AFFINITY」や建築と協働した公共彫刻に当てはめるのは容易かもしれない。しかしながら、初期作品から真鍮や木による彫刻へと至る過程と対照しながら九兵衞の仕事を振り返る時、アルミニウムのような工業素材を繊細な表現へと昇華させた軌跡が見えてくる。清水にとって、設計とそれに基づき作ることは単なるプロセスではなく、理想を確かめ乗り越えていく、飽くことのない往復運動だったに違いない。特定のジャンルに与することなく素材や空間と向き合い、掌に収まる器から都市空間に至るまで、常に新たな解釈を追い求めた作家であることに、改めて気付かされるのだ。

《AFFINITY D》(1974)神戸須磨離宮公園第4回現代彫刻展

《親和帯》(1986)宇都宮市役所

★──「生誕100年 清水九兵衞/六兵衞」展配布資料「“京の街角てくてく”九兵衛さんマップ」https://www.momak.go.jp/wp-content/uploads/2022/07/449_HP_kyubeymap.pdf

2022/08/27(土)(伊村靖子)

αMプロジェクト2022 判断の尺度 vol.1 髙柳恵里|比較、区別、類似点

会期:2022/04/16~2022/06/10

ギャラリーαM[東京都]

私が初めて髙柳恵里の作品と出会ったのは、2003年に国立国際美術館で開催された「近作展28 髙柳恵里」であった。なかでも、《ハンカチ》(1999)は、整然と重ねられた綿と思しき布の清々しさから、洗濯物をたたむ日常の所作を想起させ、移転前の国立国際美術館の大理石の床とともにずっと記憶に残っている。

なぜ、このような語り口から始めるかというと、髙柳の作品の特徴は、普遍的なテーマを扱っていながら、鑑賞者の個人的な「出会い」の経験を蔑ろにしては記述し難いことにあるからだ。80年代半ばに作家活動を開始して以来、髙柳は一貫して身近な素材を扱いながら、その都度関心を惹かれた出来事や物事の様態と自身との関わりを探り、発表してきた。髙柳によって提示されるエフェメラルな場の背景には、先に挙げた所作や作為のような人の振る舞いだけでなく、素材や道具に対して同時代の人々が抱く共通認識や価値観のようなものがそこはかとなく漂っている。世界を知覚し、分節化する基礎的な感覚は、時の移ろいとともに変化し続け、忘れ去られていくこともあるが、髙柳の作品との出会いによって、鑑賞者は結節点を見出し、何度も出会い直していくのだ。1999年に髙柳が参加した第1回目のMOT ANNUALのタイトル「ひそやかなラディカリズム」は、このような作品の性質を言い当てているように思う。

今回の展覧会では、展示室の床の一角にタイルが敷かれている。《実例》と名づけられた本作に続き、透明のポリエチレン製のシートとベージュのカーペットを重ねた《敷く(実例)》、さらにその上にポリエチレン製のシートが敷かれており、ひび割れのある泥の水溜りが作られた作品《実例》がある。壁にテープで貼られたポリエチレン製のシートに泥水がかけられ、乾いていく痕跡も、同じく《実例》と名づけられた作品である。特定のモノや現象を扱っていながら、モノとモノの関係やそこに介在する行為を辿っていくうちに、特定の意味や背景は抽象化されていき、それぞれがさまざまなヴァリエーションのひとつとして認識される。対象を認識するプロセスが、観察から始まるにもかかわらず、概念操作でもあることに気づかされるのだ。一連の思考のプロセスと泥溜まりの形状は、図らずも、榎倉康二の《P.W.-No.50 予兆─床・水》(1974)、自宅の庭のひび割れた土を写真や映像の記録によって残した「点展」の《予兆》(1976)を想起させる。榎倉と比べると、髙柳の作品では、我々の生活に浸透している人工物との付き合いが明示されているように思えるのだ。

上記は展覧会の一部であるが、今回の展示のもう一つの見どころは、豊田市美術館の千葉真智子による企画「判断の尺度」の第1回目として位置づけられていることであろう。髙柳の展覧会を起点に、5回にわたるシリーズを通して、差異を積極的に許容する美術のありようが示されるはずだ。

「αMプロジェクト2022 判断の尺度 vol. 1 髙柳恵里|比較、区別、類似点」

(企画:千葉真智子)展示風景、gallery αM、2022年

《実例》(2022)/床材見本/0.2×194×30cm[撮影:守屋友樹]

「αMプロジェクト2022 判断の尺度 vol. 1 髙柳恵里|比較、区別、類似点」

(企画:千葉真智子)展示風景、gallery αM、2022年

[撮影:守屋友樹]

「αMプロジェクト2022 判断の尺度 vol. 1 髙柳恵里|比較、区別、類似点」

(企画:千葉真智子)展示風景、gallery αM、2022年

《実例》(2022)/泥、ポリシート、テープ/84×123×118cm[撮影:守屋友樹]

公式サイト:https://gallery-alpham.com/exhibition/project_2022/vol1/

関連レビュー

αMプロジェクト2022 判断の尺度 vol.1 髙柳恵里|比較、区別、類似点|きりとりめでる:artscapeレビュー(2022年07月01日号)

2022/05/14(土)(伊村靖子)

小宮知久個展「SEIRÊNES」

会期:2022/04/29~2022/05/08

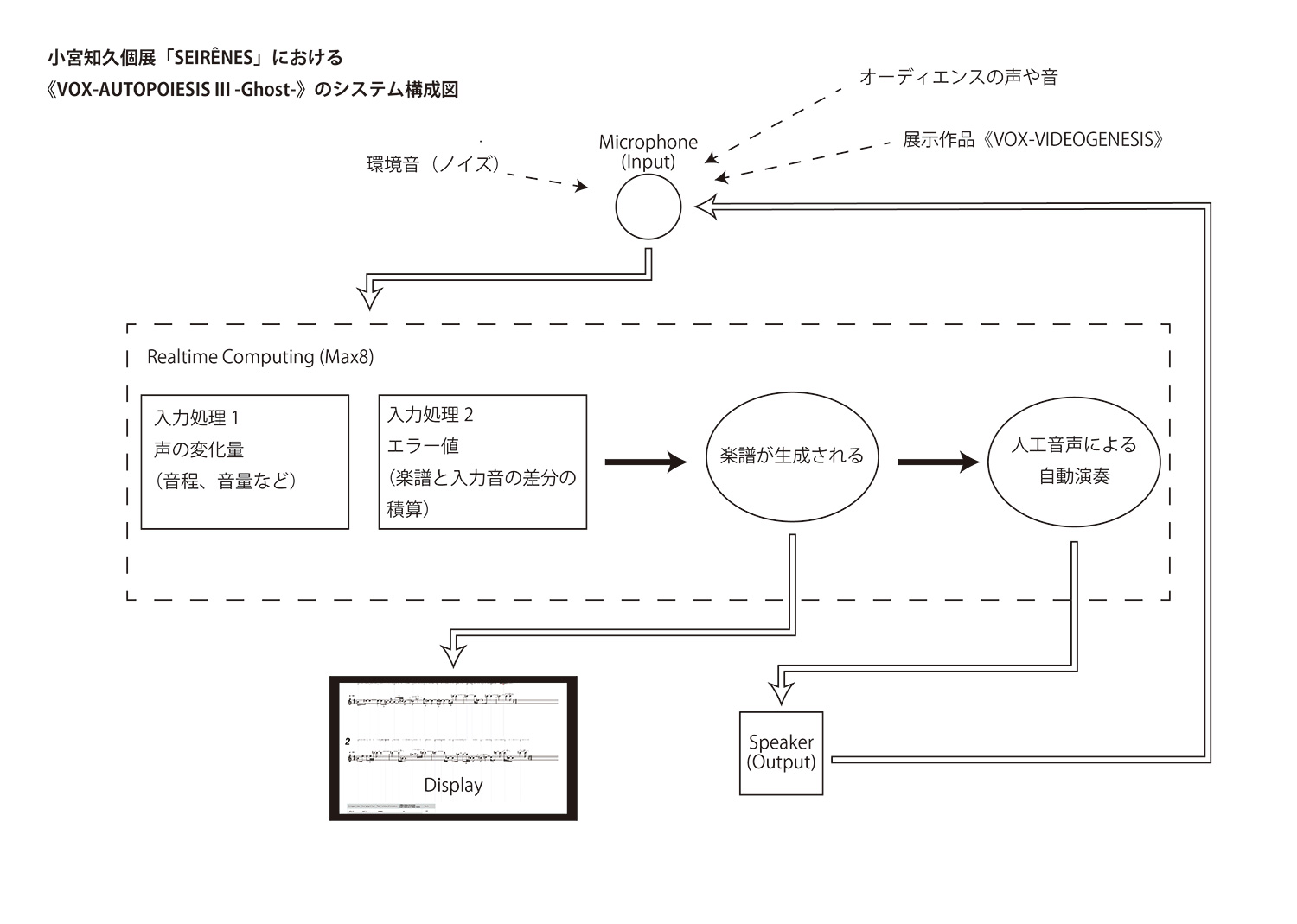

小宮知久は、アルゴリズムを構築し、演奏家の声をリアルタイムに検出することで楽譜を生成し、楽譜と歌い手が相互に影響し合うシステムを作曲に取り込んできた作曲家である。演奏家の超絶技巧を必要とする作品は、珍しくない。とはいえ、小宮の作品では、作曲と演奏の区分が侵食し合うことによって緊張関係が生まれ、新たな音楽が生成されるような楽譜や関係性のありようを考えることができる。私が今回の個展に興味をもったのは、小宮の作品《VOX-AUTOPOIESIS》シリーズが、演奏ではなく展示という形式に置き換えられたとき、一体何が見えるのだろうかということだった。

「SEIRÊNES」は2点の作品から構成されていた。まずは、コンサートの記録映像から歌い手をクローズアップした2画面をプロジェクションし、音声の変化と映像の効果を同期させた作品《VOX-VIDEOGENESIS》。そして、その音声を含めた会場の音と人工音声による自動演奏をマイクで拾い、ピッチの変化をリアルタイムに処理して新たな楽譜を生成させながら、再帰的に演奏、生成されていく作品《VOX-AUTOPOIESIS III -Ghost-》である。2点を合わせてインスタレーションの新作とみなすこともできれば、過去の演奏に対する注釈や自己言及的な作品として読むこともできる。いずれにしても、小宮の音楽を構成するシステムを意識させる展示であった。

[撮影:永田風薫]

[撮影:永田風薫]

音声の可視化や楽譜といった視覚的要素もさることながら、展覧会から読み取れたのは、演奏家の不在、あるいはその場に立ち現われた仮想の演奏家の身体性であった。私自身、演奏家の生の声や演奏会の形式にこだわっているわけではない。だが、そこで感じ取られたのは、システムにおいて過剰に生成された身体であり、いわばポストヒューマン的な身体を想起させたことである。ヴィルトゥオーゾを主題にした作品というよりも、声の現前性を問う作品へと変貌していたのだ。演奏家の不在と受け取るのか、新たな声と受け取るのかは、鑑賞者次第であろう。その判断を鑑賞者に委ねることも含めて、音楽の範疇を超えたメディア技術への批評を読み込むことができる。

[提供:小宮知久]

私が小宮の展覧会を鑑賞しながら思い出したのは、三輪眞弘の「メゾソプラノとコンピューター制御による自動ピアノのための《赤ずきんちゃん伴奏器》」(1988)である。三輪の作品では、演奏家の声のピッチ検出に基づき伴奏をリアルタイムに生成し、自動演奏ピアノが演奏する。歌手が自動演奏ピアノと即興的にセッションするというパフォーマンスにインパクトがあり、演奏者の身体や伴奏の偶然性、機械との協働について想像する余地がある。小宮の展覧会でも、演奏者の身体を想定することはできるが、三輪の作品とは事情が違うのではないか。音楽の約束事を超えて、展覧会会場の環境が丸ごとピッチ検出される対象となり、小宮の提示する再帰的なシステムに、鑑賞者自身も巻き込まれているのだ。聴取の経験を超えて、システムと不可分な鑑賞者を取り囲むメディア環境へと想像力を接続していくような経験であった。

2022/05/08(日)(伊村靖子)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)