artscapeレビュー

伊村靖子のレビュー/プレビュー

NACT View 02 築地のはら ねずみっけ

会期:2023/01/12~2023/05/29

国立新美術館[東京都]

国立新美術館のパブリックスペースを会場に展開される「NACT View」の第二弾として、築地のはらの「ねずみっけ」が開催されている。乃木坂駅からの連絡通路やカフェ・スペースに映し出されるねずみのコミカルな動きをトリガーに、いつもとは違う美術館への動線が立ち現われる。

私が今回注目したのは、アニメーションを観る体験の拡張もさることながら、DMやポスターにスマートフォンをかざすARでの体験がもう一つの入り口になっている点だ。美術館外でもアクセスできる印刷物上でのAR体験と、美術館でのサイトスペシフィックな鑑賞体験を組み合わせることにより、美術館をめぐる動線が再配置されているように思えるのだ。こうした取り組みは、黒川紀章が設計した空間と来館者の関わりを緩やかに変え、美術館のパブリックスペースにおいて新たな関係を生み出しているのではないだろうか。

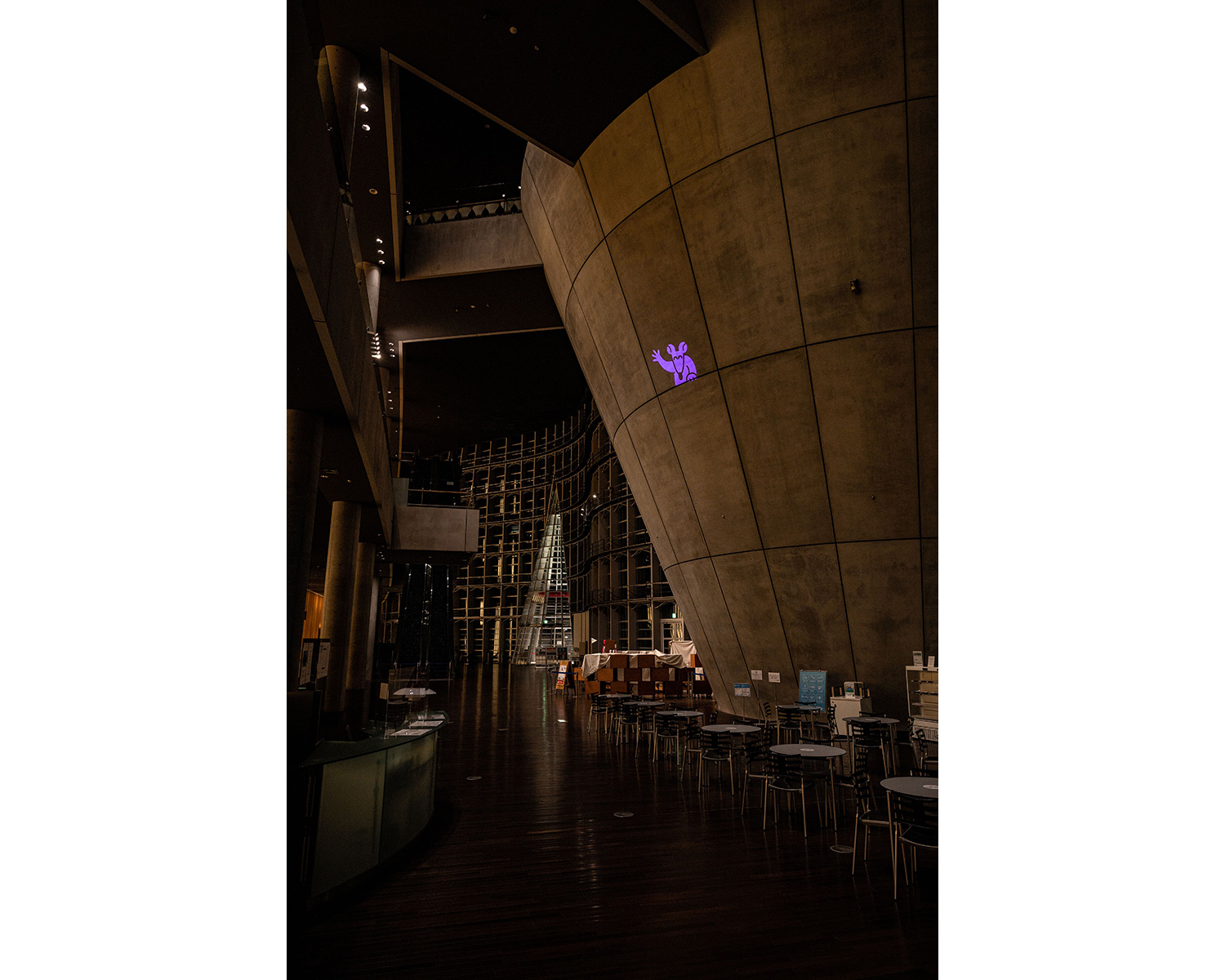

「NACT View 02 築地のはら ねずみっけ」(2023) 国立新美術館 展示風景[筆者撮影]

地下鉄乃木坂駅連絡通路 「NACT View 02 築地のはら ねずみっけ」(2023) 国立新美術館 展示風景[撮影:梅田健太]

1階エントランスロビー 「NACT View 02 築地のはら ねずみっけ」(2023) 国立新美術館 展示風景[撮影:梅田健太]

アーティストがARを取り入れる試みには、オラファー・エリアソンの「WUNDERKAMMER」(2020)やクリスト&ジャンヌ=クロードの「マスタバAR」(2020)など、すでにさまざまな前例がある。パンデミックの影響に呼応して、自宅鑑賞可能な作品や一過性の作品を記録し再生するアーカイブ的な側面などが注目を集めた。また、美術館や博物館が鑑賞ツールとしてXR(クロスリアリティ)を採用するなどの動きと並行して、スタートアップCuseum社が自宅での名画鑑賞を目的としたサービス「Museum From Home」(2020)を開始するなど、新規企業の参入という点でも話題となった。しかしながら、今回の展覧会では、技術的な面での新規性や話題性というよりもむしろ、生活のなかに浸透しつつあるインフラストラクチャ―を活用しながら、既存の空間を読み替え、来場者の空間に対する認識やアクセス性をずらしていくところに可能性を見出すことができる。築地による仮設的かつ行為遂行的なアプローチに、来場者の想像力が刺激されるのだ。

築地の作品には、今回の展示に限らず、ねずみのキャラクターが度々登場する。さまざまなコンテクストにおいて登場し、ときに大きく映し出されたり、二次元の画像のまま現実空間と重ね合わされるところなどに、現実の空間とのずれを読み取らせる面白さがある。私たちがねずみを見ているのか、ねずみに見返されているのか。飄々としたねずみの振る舞いを楽しみながら、日常のメディアとの付き合いについて考える機会となるだろう。

1階エントランスロビー 「NACT View 02 築地のはら ねずみっけ」(2023) 国立新美術館 展示風景[撮影:梅田健太]

公式サイト:https://www.nact.jp/2022/nactview-02/

2023/01/12(木)(伊村靖子)

小林耕平 テレポーテーション

会期:2022/09/23~2022/12/18

黒部市美術館[富山県]

小林耕平の展覧会を訪ねようと思った理由のひとつに、忘れられない作品がある。現在は豊田市美術館のコレクションになっている、《1-3-1》(1999)という映像作品だ。小さなテレビモニターで上映され、白い背景の中央にシルエットのように黒く抜かれた二人の人物が取っ組み合ってレスリングをしているような光景が小さく映し出され、しばらく見入っていたことを思い出す。この作品は私にメディア越しの視覚経験を強く印象付けた。その後、日常の素材や道具をモチーフとする場に小林自身が出演する作品や、小林と山形育弘(core of bells)が対話を繰り広げながら、そこにある事物の意味や関係性をずらし、読み替えていく映像作品へと作風を展開させてきた。

《1-3-1》(1999)ヴィデオ 10分 映像スチル

もう一つの理由は、黒部市美術館の学芸員、尺戸智佳子が手がけるリサーチベースの展覧会に興味を持っていたからだ。「風間サチコ展─コンクリート組曲」(2019)、「風景と食設計室ホー 台所に立つ、灯台から見る」(2020)、「山下麻衣+小林直人 『蜃気楼か。』」(2021)に続く今回、小林との企画で黒部の風景がどのように変貌するのか、楽しみにしていた。

こうして振り返ると実際、展覧会は黒部市美術館を訪れるはるか前から始まっていたことに気づかされる。まるで時間を巻き戻すかのように、その起点を1999年と捉えるのか、美術館へ向かうために家を出た2022年11月19日の午前9時頃と捉えるのか、宇奈月温泉駅を出て、僧ヶ岳を含む山々を見ながら美術館に近づこうとしていた時間と捉えるのか、複数の解が頭をよぎる。筆者がこのような思考に取り憑かれたのは、間違いなく最後の一室にある映像作品《テレポーテーション》を観たからなのだ。

《テレポーテーション》では、小林と山形が黒部市近辺を舞台に「造形指南」を展開する。黒部川河口で語られる「リンクの解除:作品の設置」では、コップ越しの風景を実例としながら、一枚の絵の中で、ある図像は隣り合う図像と強く結びついていることが語られ、その関係を切り離してみることでほかの物事と再接続する可能性について、二人が熱く語り合う。この再接続の可能性のほか、僧ヶ岳に伝わる雪絵(山肌の残雪やそこから覗く岩肌などの形を、人物や動物などの形に例える風習。農作業や灌漑用水の目安とされた)をモチーフに、図と地の関係から立ち上がる境界について議論されたことが、私の思考を刺激したようだ。

《テレポーテーション》(2022)ヴィデオ 1時間31分 [撮影:大西正一]

《テレポーテーション》映像スチル [撮影:渡邉寿岳]

「造形指南」は、パウル・クレーの『造形思考』(1956)を参照しているのだと尺戸が教えてくれた。「指南」はおそらく、小林が過去に引用した古典落語の『あくび指南』からだろう。言葉遊びの妙やアクロバティックとも言える引用の織物が可能なのは、それを受け止める懐の深さが黒部の成り立ちにあることに尽きるだろう。約2000年前の杉の原生林を保存する魚津埋没林博物館や、美しい造形として注目される東山円筒分水槽。黒部という舞台に圧倒されながらも、さまざまな引用に触れ、各々の経験が逆照射されるような鑑賞体験は、与えられたイメージによって構成される観光を相対化し、思考を促しているように思えるのだ。

「小林耕平 テレポーテーション」展 会場風景

ソーホースにアクリル板が取り付けられている形状の3点が「リンクの解除:作品の設置|黒部川河口」 [撮影:大西正一]

「小林耕平 テレポーテーション」展 会場風景 [撮影:大西正一]

2022/11/19(土)(伊村靖子)

合田佐和子展 帰る途(みち)もつもりもない

会期:2022/11/03~2023/01/15

高知県立美術館[高知県]

高知市出身の作家、合田佐和子の回顧展が高知県立美術館で開催されている。2016年に合田が亡くなってから最初の大規模な回顧展と言えるだろう。筆者はこれまで、「合田佐和子 影像─絵画・オブジェ・写真─」(渋谷区立松濤美術館、2003)や「瀧口修造:夢の漂流物 同時代・前衛美術家たちの贈物 1950s〜1970s」(世田谷美術館、2005)などを通じて合田の作品を観る機会があった。しかし今、改めて合田の活動を振り返ることは、これまでとは異なる視点で彼女の作品を受け止める契機となるのではないだろうか。

今回の展覧会がとりわけ印象的だったのは、初期から晩年まで次々と変遷を遂げる合田の作風を等価に扱おうという姿勢である。合田は、作家活動を始めた最初期から、瀧口修造や白石かずこらに見出され、その後も唐十郎や寺山修司のポスター原画や舞台美術を手掛けるほか、沢田研二、桃井かおり、ルー・リードとの仕事など、彼女自身の容姿や華やかな交友関係とともに紹介されることの多い作家である。また、1971年から油彩画に着手し、マレーネ・ディートリッヒやマリリン・モンローといったスター俳優の映画のスチルやブロマイドから選ばれた主題を扱う代表作からも、マスメディアが作り出すイメージやジャーナリスティックな言説と相性が良く、そこから生み出される関心や評価と不可分な作家と言えるだろう。それゆえ、他者から付与される言説によって合田の主体性が覆い隠され、同時代の理想の女性性を強調した形で取り上げられることに、時に居心地の悪さを感じることがあった。本展では、こうした筆者の持つ違和感に対し、正面から取り組もうとする姿勢を読み取ることができた。

合田佐和子展会場風景[撮影:井波吉太郎]

合田佐和子展会場風景[撮影:井波吉太郎]

私が今一度合田の作品に惹かれたきっかけの一つに、1970-80年代の唐十郎と寺山修司との仕事が挙げられる。この時期、合田はハレーションが起きたかのような光の効果を取り入れた映画俳優のポートレートを中心に油彩画を手がけている。並行して、同様の作風の原画を提供することにより、唐十郎率いる劇団状況劇場の「おちょこの傘持つメリー・ポピンズ」(1976)や寺山修司率いる天井桟敷がPARCO西部劇場で上演した「バルトークの中国の不思議な役人」(1977)などのポスターが制作されているのだ。合田の原画とポスターの関係を追っていくと、原画が印刷物としてレイアウトされることにより、さらに魅力を増していく様子がよくわかる。同時代の物語やスキャンダルを取り入れた戯曲を得意とする唐と西洋の古典をパラフレーズする寺山という対照的な持ち味の両者が、共に合田のイメージを採用した点は興味深い。実際、状況劇場の「鐡假面」(1972)のポスターに登場する縄で縛られた男が、「バルトークの中国の不思議な役人」の舞台美術にも採用されるという引用関係が認められるという。寺山の舞台の書き割りには、このほかにも合田が手がけたプリンスライターの宣伝ポスターに用いられているイメージが転用されるなど、イメージの連鎖が幾重にも張り巡らされることによって倒錯的な効果を生み出していたが、その媒介となったのが合田の作品なのである。

左:合田佐和子《おちょこの傘持つメリー・ポピンズ》(1976)個人蔵

右:劇団状況劇場「おちょこの傘持つメリー・ポピンズ」ポスター(1976)個人蔵

合田佐和子《中国の不思議な役人》(1977)個人蔵

本展が示すように、合田自身、生涯を通じてオブジェ、人形、油彩画、ポラロイド写真、映像、色鉛筆によるドローイングなどさまざまなメディアによる表現を試みている。そうした融通無碍な作風には、見る/見られる関係のなかに成立する一瞬のなかに表現の活路を見出していく姿勢が窺える。合田の作品をさまざまな言説から解き放ち、身近な素材によって制作されたエフェメラルな作品を改めていま、直視することができるように思われるのだ。ソテツ並木や路面電車など、初めての高知での風景も相まって、解放されていく感覚に満たされる展覧会であった。

2022/11/17(木)(伊村靖子)

MOTコレクション コレクションを巻き戻す 2nd

会期:2022/07/16~2022/10/16

東京都現代美術館[東京都]

2020年のパンデミック以降、展覧会に足を運ぶことが以前にも増して特別な意味を帯びつつあるのではないだろうか。鑑賞者が自らの意志で会場へ訪れることを選ぶようになっただけでなく、異なる立場の人々が同じ空間を共有しながら作品と出会い、遠い世界や他者を想像し、内省的な時間を持つことの意義を再確認する機会になったからであろう。東京都現代美術館が2020年11月から2021年6月にかけて2会期にわたりコレクションの成り立ちに光を当てた企画に着手した背景のひとつに、個々の作品との出会いや再会だけでなく、それらが多くの人々の眼によって見出され、収集されてきた経緯を紐解きながら、宮川淳が美術批評で言うところの「見ることの厚み」を回復するねらいがあるのではないだろうか★1。今回の展示はその第2弾として開催され、主に1960年代以降のコレクションの歩みが紹介されていた。

本展が興味深いのは、美術館による自己言及的な営為にとどまらず、「現代美術がいかにコレクションされてきたか」を再考させられる点だ。例えば、東京都美術館で開催された無審査・自由出品制の「読売アンデパンダン」展(1949-1963、1957年に日本アンデパンダンから改称)は、いわゆる「反芸術」をはじめ日本の現代美術の源流となった動向が数多く発表され、当時の作家たちの登竜門となった展覧会であるが、美術館が「陳列作品規格基準要綱」を設けて出品作品の規制を行なったことに象徴されるように、同時代の美術を評価することが反発と隣り合わせであったことが窺える。そこから10年余り経て、1975年の新館開館以降、都美術館は60年代美術の収集に踏み切り、現在の現代美術館の核となるコレクションを形成した。かつては出品規制を行なった都美術館で「現代の動向II 1960年代──多様化への出発」展(1983)が開催されたことは、いま振り返っても画期的なことである。最近でこそ60年代美術が研究対象として扱われることは珍しくないが、同時代の美術を評価し系譜づけることは長らく美術批評や画廊、美術館の領域にあった。もっと率直に言うならば鑑賞者、つまり、評価する側の眼が問われるのが、現代美術なのである。そのような視点で捉える時、本展では当時見落とされ、近年になって新たにコレクションに加えられた田部光子の《プラカード》(1961)が展示されている点も興味深い。当時の顔ぶれの中で田部の作品を鑑賞し直せば、自ずとその先見性が明らかになる。福岡市美術館で2022年1月から3月にかけて開催された「田部光子展 希望を捨てるわけにいかない」のカタログによれば、本作は、特注の襖を支持体に、アフリカ大陸や星条旗のイメージを描き、印刷物やマネキンの頭部をコラージュし、キスマークをつけ、田部がコラージュに初めて着手した作品群であるという(うち3点が東京都現代美術館、2点が福岡市美術館の所蔵)。タイトルは、労働運動や安保闘争の敗北などの同時代の出来事を背景とし、新たな蜂起を想像させる。それと同時に、ロバート・ラウシェンバーグによる日常の事物を組み合わせる「コンバイン」を思わせる表現や、ポップな感覚を先取りした作品とみなすことができる。あるいは、知的な操作の中に紛れ込んだフェミニズム的要素を積極的に読み取ることもできるだろう。

田部光子《プラカード》(1961)東京都現代美術館蔵

田部光子《プラカード》(1961)東京都現代美術館蔵

田部の作品を参照することにより、コレクションが決して自明なものではなく、常に軌道修正されながら、複数の読みの可能性を取り込んできたことが窺える。それは美術館だけの問題ではなく、60年以上の年月を経てようやく、作品が語ることを素直に直視できる社会状況が生まれているとも言えるだろう。時代の空気をたっぷりと吸い込んだ作品と一点ずつ向き合いながら、長く付き合うことのできるコレクションをもつことが、私たちにとっての財産であることを改めて強く感じる★2。

★1──2会期の内訳は以下の通り。

・2020年11月14日―2021年2月14日(2021年1月2日〜2月14日まで閉室)

・2021年3月20日―6月22日(3月20日〜3月31日、4月25日〜5月31日は閉室)

★2──「MOTコレクション コレクションを巻き戻す 2nd」は、次会期(2022年11月3日~2023年2月19日)も一部展示替えして継続。

公式サイト:https://www.mot-art-museum.jp/exhibitions/mot-collection-220716/

関連記事

田部光子をひとりの美術家として語り直すために──田部光子展「希望を捨てるわけにはいかない」|正路佐知子:キュレーターズノート(2022年03月01日号)

2022/10/13(木)(伊村靖子)

ライアン・ガンダー われらの時代のサイン

会期:2022/07/16~2022/09/19

東京オペラシティ アートギャラリー[東京都]

2021年4月に開催されるはずが、新型コロナウイルス感染症の拡大により延期されていた本展が、満を辞して開催された。その喜びを祝福するかのように、私が訪ねた最終日には、会場の入り口に観客の列ができていた。見ること/読むことの欲望を素直に刺激し享受する、心地よい展覧会である。

多くの観客を集めた理由のひとつに、会場がすべて撮影可ということも挙げられるだろう。拡散されたイメージを入り口とした観客も、来場すればすでにそれを読むためのゲームに巻き込まれていたことに気づかされる。ガンダーの作品のなかには、硬貨や紙幣、自動販売機や番号が印字された紙片の発行機といった社会のシステムを想起させるモチーフが散りばめられている。そのうちのひとつである自動販売機を模したケースには作品のほか複数の石が並べられ、29,999円を支払うとそれらがランダムに提供されるという。作品のタイトルは《有効に使えた時間》(2019)。信用の交換によって成り立っている売買の仕組がずらされ、ものの価値を支えている差異とそれを享受する時間について思いを巡らせる。石から連想されるのはこの作品だけではない。《すべてのその前:画家の手による学術界への一刺し》(2019)は、作家が発明した「石文字」とそれを解読するための「教育」の関係を思わせる。それだけでなく、文字による記述を超えて読解の余地をつないできた絵画の歴史を想起させるのだ。その伏線として解釈できる《自分にさえまだ説明できない》(2020)は、「レベルA:アート&デザイン」と題された試験問題と思しき用紙が印刷されて積み上げられた作品で、観客はその用紙を自由に持ち帰って読むことができる。私が今ここでつなげた物語は一部に過ぎない。ガンダーが仕掛けた問いかけは、もっと直感的に受け止められるものもあれば、組み合わせによって異なる物語に発展する可能性もある。親子連れやカップル、友人同士などさまざまな年齢層の観客が会場で時間を共にしながら、思い思いにゲームに興じる様子がとても印象的であった。

《有効に使えた時間(Time well spent)》(2019)

タグチアートコレクション蔵/Collection of Taguchi Art Collection

[Photo: Tomoki Imai, Courtesy the artist and TARO NASU]

《すべてのその前:画家の手による学術界への一刺し(Pre-everything; Stabs at academia with painters tools)》(2019)

[Photo: David Tolley, Courtesy the artist and TARO NASU]

《自分にさえまだ説明できない(I can not yet even describe it to myself)》(2020)

[Photo: Ryan Gander Studio, Courtesy the artist and TARO NASU]

最後に、今回のもう一つの見どころは、ガンダーの個展に続き、寺田小太郎のコレクションをガンダーのキュレーションによって紹介するという構成になっている点である。「色を想像する(Colours of the imagination)」と題した今回の展示は、絵画、写真、陶芸を含むモノトーンの作品が選ばれ、壁の片面に2〜3段掛けで配置されていた。その向かいの壁面には作品と同じサイズの輪郭線がかたどられ、キャプションが配置されている。左右の壁を対照しながら進んでいくのだが、右側の壁に向き合えば文字情報なしに作品の連なりが生み出すリズムを感じ取ることができる。寺田のコレクションをガンダーが見立て、配置することにより、二人の解釈が響き合う。「色」という言葉にはさまざまなニュアンスがあるが、「色彩」だけでなく複数の「個性」とそこから生まれる「解釈」の自由が際立っていた。

なお、「ライアン・ガンダーが選ぶ収蔵品展|色を想像する」は、個展の延期に伴い2021年4月17日から6月21日に開催された「ライアン・ガンダーが選ぶ収蔵品展|ストーリーはいつも不完全……色を想像する」のうち、上階部分の展示を再構成したという。私自身は2021年の展示を観ることが叶わなかったが、執筆後の取材により、今回は2021年版の再現としつつも、実は会場の中心を軸に左右線対称に反転させて配置するという仕掛けが仕組まれていたことを知り、さらに興味を惹かれた。引用と再配置によって生まれる解釈の可能性を取り入れることは、延期という偶然すらチャンスへと変えてしまう試みに思えたのだ。

「

ライアン・ガンダーが選ぶ収蔵品展|色を想像する(Collection Exhibition curated by Ryan Gander | Colours of Imagination)」

[Photo: Imai Tomoki]

2022/09/19(月)(伊村靖子)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)