artscapeレビュー

杉江あこのレビュー/プレビュー

takeo paper show 2018「precision」

会期:2018/06/01~2018/06/03

スパイラルホール3階[東京都]

インターネットやデジタルデバイスの急速な発達によって、いま、紙はオールドメディアとなりつつある。しかし電子書籍が普及する一方で、紙の書籍がなくなることがないのは、やはり紙そのものに物質としての魅力があるからに違いない。紙の専門商社、竹尾が主催する竹尾ペーパーショウは、実に4年ぶりの開催で、わずか3日間の会期とはいえ大盛況だった。紙の可能性や未来を信じ、紙を愛してやまない人々の熱気がそこにはあった。

竹尾ペーパーショウは、毎回、さまざまなクリエイターが参加することでも話題を集めている。今回はアートディレクションをグラフィックデザイナーの田中義久が務め、会場構成を建築家の中山英之が務めた。テーマは「precision」で、ファインペーパーが持つ「精度」を意味する。ファインペーパーの開発に携わったクリエイターや製紙メーカーもさまざまだ。例えばテキスタイルデザイナーの安東陽子がデザインした「紙布」は、文字通り、紙と布との中間領域にあたる作品だった。紙を細く割いて撚り合せて糸をつくり、それを織った紙由来の布なのである。さらにそれを一定幅に割いてリボンにし、刺繍を重ねてレースのような状態に仕上げていた。テキスタイルデザイナーらしい独特の発想に驚くと同時に、紙が進出できる新たな領域を見た。

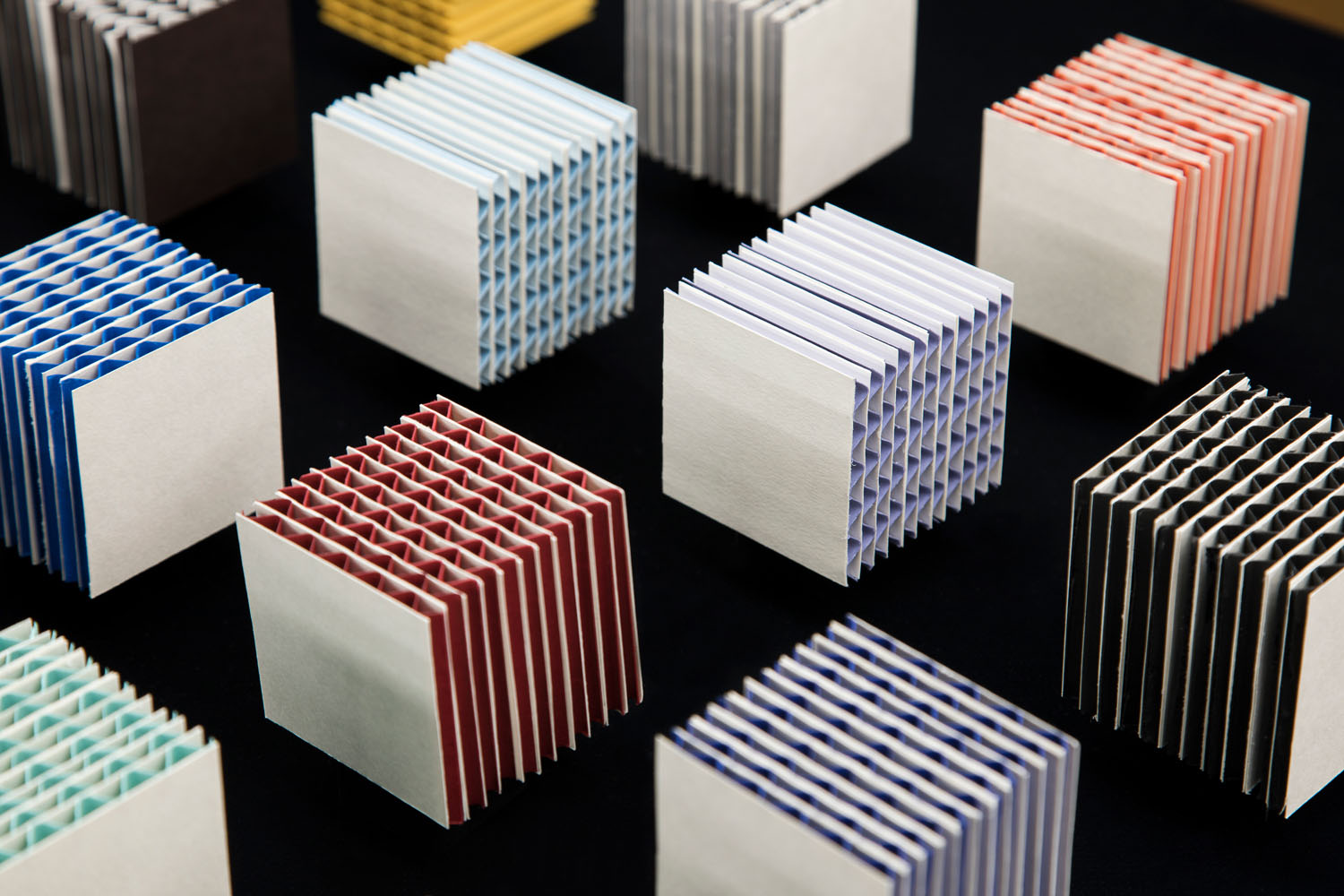

またプロダクトデザインを中心に活躍するDRILL DESIGNは、ハレの場に使える「段ボール」をデザインした。これは段ボールの表裏の紙にファインペーパーを用い、中芯に鮮やかな色紙を用いた作品だ。DRILL DESIGNはこれまでに木材と色紙を交互に積層した新しい合板「Paper-Wood」を用いた家具をデザインするなど、既存の無味簡素な素材に新たな可能性を見出してきた。美しい木口という点で、ハレの「段ボール」と「Paper-Wood」の家具は共通している。またインターネット通販が発展したことで、段ボールの需要がこれまでになく伸びていると聞く。贈答や祝事で品物を贈る際にも、運送会社を使うことが当たり前になったいま、ハレの「段ボール」の需要はきっとあるに違いない。紙がオールドメディアだなんていうのは戯言なのか。探れば、紙が活躍できる分野がまだ残されていることに気づかされた。

展示風景 スパイラルホール階段踊り場[撮影:山中慎太郎(Qsyum!)]

展示風景 スパイラルホール階段踊り場[撮影:山中慎太郎(Qsyum!)]

安東陽子《紙と布の協働, あいまいな関係》[撮影:山中慎太郎(Qsyum!)]

安東陽子《紙と布の協働, あいまいな関係》[撮影:山中慎太郎(Qsyum!)]

DRILL DESIGN《ハレの段ボール, その成型》[撮影:山中慎太郎(Qsyum!)]

DRILL DESIGN《ハレの段ボール, その成型》[撮影:山中慎太郎(Qsyum!)]

公式ページ:http://www.takeopapershow.com/

2018/06/01(杉江あこ)

平田晃久展 Discovering New

会期:2018/05/24~2018/07/15

TOTOギャラリー・間[東京都]

まるで建築家の頭の中を覗いたような展覧会だった。最初のフロアには無数のスチールパイプが縦横無尽に走り、そこに建築模型が絡みつくようにしてたくさん載っていた。それは複雑にこんがらかった思考のようにも見えるし、うごめく何かの細胞のようにも見える。これは建築家の平田晃久が過去10年間に取り組んだ国内外の建築作品と現在進行中のプロジェクトを、コンセプト別に体系化した展示「思考の雲」だった。このフロアだけでは収まりきらないかのように、それは中庭まで増殖し、勢いを放っていた。壁面には平田の建築哲学が記されており、「新しい自然」「新しいかたち」「新しいコミットメント」の三つに章立てされていた。そこで気になったキーワードのひとつが「からまりしろ」である。

平田は以前より「建築とはからまりしろをつくることである」というコンセプトを打ち出してきた。「からまりしろ」とは、無論、平田が考えた造語である。おそらく「絡まり」と「代」を意味するのだろう。「代」とは糊代や縫い代というように、何かの余地を指す。つまり「からまりしろ」とは建築にさまざまなものが絡まることにより、あらたな再発見があることを示している。いったい何が絡まるのか? それは主に人間の生活や社会活動、また動植物であり、広く捉えれば周囲の環境も含まれるのだろう。平田は建築を「広義の生命活動」と捉えている。建築に人々が集まり、それを利用し、また自然風土にさらされるなかで、建築はどんどん風貌を変えていく。まるで一種の生態系のように。そうしたさまざまなものが絡める場を提供するのが、建築の役割ということなのか。

平田の代表作である公共施設「太田市美術館・図書館」や、住宅・ギャラリー「Tree-ness House」はまさに「からまりしろ」によって、人々の生き生きとした活動が実現した建築だ。上階のフロアで流れていた映像を見ても、それはひしひしと伝わる。若くて、柔軟な感性に触れられたよい機会となった。

展示風景 TOTOギャラリー・間 3階 ©Nacása & Partners Inc.

展示風景 TOTOギャラリー・間 3階 ©Nacása & Partners Inc.

公式ページ:https://jp.toto.com/gallerma/ex180524/index.htm

2018/06/01(杉江あこ)

JAGDA新人賞展2018 金井あき・花原正基・福澤卓馬

会期:2018/05/24~2018/06/26

クリエイションギャラリーG8[東京都]

現在、第一線で活躍するグラフィックデザイナーの多くが、過去にJAGDA新人賞を獲っている。1983年に創設されたJAGDA新人賞は、年鑑『Graphic Design in Japan』出品者の中から、毎年、今後の活躍が期待される有望なグラフィックデザイナーに贈られる賞だ。グラフィックデザイナーの登竜門と言われるだけあり、現在、その名があまり知られていなくても、受賞者は10年後、日本を代表するグラフィックデザイナーのひとりとなっている可能性が高い。そういう意味で、注目したい賞のひとつである。

「JAGDA新人賞2018」には、金井あき、花原正基、福澤卓馬の3人が選ばれた。本展はその3人の受賞作と近作の展示である。金井はコクヨのインハウスデザイナーで、同社のライフスタイルショップ「THINK OF THINGS」や、デザイン賞「コクヨデザインアワード」などのアートディレクションを手がけた経歴があり、これらのパッケージやツールなどが中心に展示された。一覧すると文具メーカーらしい賢さや品のよさを備えつつ、キャッチーさも併せ持ったデザインであることが伝わる。一方、資生堂の宣伝部に所属する花原は、企業広告や企画展ポスターなどを中心に展示していた。女性を対象にした美への訴求が前提ではあるが、そこには女性への媚びはあまり感じられず、むしろ端正なクリエイションが際立っていたのが印象的だ。

展示風景 クリエイションギャラリーG8

展示風景 クリエイションギャラリーG8

福澤はデザイン会社のドラフトに所属するアートディレクターで、同社のブランド「D-BROS」の商品開発をはじめ、他企業の広告のアートディレクションを手がけている。その一例としてキリンビバレッジのお茶の体験施設のロゴやツールなどが展示されていた。やはりデザインの正確さとキャッチーさを備えていて、ブレがない。全体を通して、3人とも企業とうまく仕事をしているという印象を抱いた。グラフィックデザイナーの仕事は、当然だが、クライアントがあってこそ成り立つ。よい仕事をするには、自身の能力も然りだが、何より理解あるクライアントに恵まれなければならない。その点で、受賞者たちのクライアントである日本の企業に対しても、世界に誇れるクリエイションの高さを感じる展覧会だった。

展示風景 クリエイションギャラリーG8

展示風景 クリエイションギャラリーG8

公式ページ:http://rcc.recruit.co.jp/g8/exhibition/201805/201805.html

2018/05/31(杉江あこ)

佐藤卓展 MASS

会期:2018/04/30~2018/05/12

巷房[東京都]

大量生産品のパッケージやブランドロゴなどを数多く手がけているグラフィックデザイナーの佐藤卓。大量生産品のデザインに携わる身として、それがどのような成り立ちであるのかに関心を持ったことが、佐藤が2001年に「デザインの解剖」プロジェクトを始めたきっかけである。誰もが知っている大量生産品を取り上げ、それを外側から内側に向かってデザインの視点で解剖する。その一貫した姿勢でプロジェクトを継続し、2016〜2017年には21_21 DESIGN SIGHTで「デザインの解剖展」を開くまでに至った。

本展はその精神を引き継いだ個展であった。MASSは「大量」を意味する。私たちの生活はあらゆる大量生産品に囲まれ、その恩恵を受けて生きている。しかし大量生産品へのありがたみはほとんどなく、逆に環境破壊などの観点から悪者扱いまでされている。一方で、大量生産ではない工芸品へのありがたみが増している皮肉な状況でもある。佐藤はそうした傾向を敏感に捉える。

本展の会場は2フロアに分かれていた。まず3階には巨大化したチューブの口の模型が壁にいくつも並んでいた。赤や緑など鮮やかな色のチューブの口から、ペースト状らしき物体がにゅるりと出ている。いずれも出始めの瞬間を捉えた模型なのだが、出方がそれぞれ微妙に異なる。先が尖っていたり、丸まっていたり、極端に垂れ下がっていたり……。さらに地下に移動すると、チューブの正体が現れる。それは巨大化した歯磨き粉らしきものだった。さらに奥には巨大化した水滴? ここは洗面所なのか……私は小人のような気分になる。対象物を巨大化することや精巧に再現することへのこだわりは、佐藤は「デザインの解剖展」でも徹底していた。そうすることで、普段は見過ごしている点に改めて気づくきっかけになるからだという。例えばチューブの歯磨き粉が生活のなかに当たり前にあるありがたみに、私たちは気づいていない。チューブの腹を指で押せば、必要な分だけにゅるりと出てきて、キャップを閉めれば、衛生的に歯磨き粉を保存することができるありがたみを。

3階に展示されたチューブの口を観て、私はもうひとつ別のものを連想した。それは工場だ。かつて「デザインの解剖展」の制作準備のため、佐藤や他のスタッフとともに工場見学へ赴いた際、巨大な鋼管の口から製造過程の食品が目にも止まらぬスピードで出てきていたことを思い出した。徹底的に品質管理された工場があってこそ、私たちの手元には大量生産品が当たり前のように届く。その当たり前のすごさを、佐藤はチューブを介して伝えたかったのだと思う。

展示風景 巷房3階[撮影:SATOSHI ASAKAWA]

展示風景 巷房3階[撮影:SATOSHI ASAKAWA]

展示風景 巷房地下1階[撮影:SATOSHI ASAKAWA]

展示風景 巷房地下1階[撮影:SATOSHI ASAKAWA]

公式ページ:http://gallerykobo.web.fc2.com/194512/index.html

2018/05/08(杉江あこ)

The Original Comes from Vitra

会期:2018/04/26~2018/05/29

リビングデザインセンターOZONE[東京都]

スイスの家具メーカー、ヴィトラの2代目社長のロルフ・フェルバウムは自らをチェアマンと呼んだ。まるで聖書のような赤い布張りの装丁で、かつて自著を出版した際のタイトルが『CHAIRMAN』だったのだ。チェアマンとは議長や司会者などを指す言葉だが、彼が言うチェアマンとは文字通り「椅子の男」。つまり椅子に情熱を傾ける男の物語である。

ヴィトラが世界中から注目を集める家具メーカーとなったきっかけは、1953年に創業者のウィリー・フェルバウムが米国旅行でチャールズ&レイ・イームズがデザインした椅子に出会い、その後、彼らと厚い友情を育んだことによる。1957年にはイームズが契約を結んでいた米国の家具メーカー、ハーマンミラーの欧州工場としてライセンス生産を開始し、1988年には正規メーカーとなった。そうした経験を通して、ヴィトラは本物の椅子生産を学んだのである。本展は家具メーカーにとっての本物=オリジナルとは何かを問いかける展覧会で、ドイツ、フランス、イタリア、シンガポールと世界を巡回したあとに日本にやってきた。

美術品の場合、版画は別として、基本的には1点しか存在しないため、本物と偽物の違いは明確だ。しかしメーカーが量産する製品となると難しい。最初に開発し発売したメーカーの製品が「本物」となるが、産業財産権で保護されていなければ、他のメーカーがそれを真似て製造し発売することが簡単にできてしまう。そんな世の中だからこそ、ヴィトラはあえて本物の価値を訴えるのではないか。本展ではカンチレバー式のプラスチック一体成型の椅子、ヴァーナー・パントンの《パントン チェア》、表面をパンチングして軽量化したアルミニウム製の椅子、ハンス・コレーの《ランディ チェア》など、8脚の歴史的名作椅子とその背景が展示された。名作ゆえにどれも知っている椅子ではあったが、デザイナーをオーサー(著者)と呼び、彼らと協働して、持てる技術を尽くして本物を開発し製造し続ける、ヴィトラの理念に改めて敬服する機会となった。ロルフのチェアマン精神はずっと健在のようだ。

展示風景 リビングデザインセンターOZONE 3階ウェルカムプラザ[撮影:Kentaro Kakizaki]

展示風景 リビングデザインセンターOZONE 3階ウェルカムプラザ[撮影:Kentaro Kakizaki]

公式ページ:https://www.ozone.co.jp/event_seminar/event/detail/501

2018/04/26(杉江あこ)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)