artscapeレビュー

杉江あこのレビュー/プレビュー

こいのぼりなう! 須藤玲子×アドリアン・ガルデール×齋藤精一によるインスタレーション

会期:2018/04/11~2018/05/28

国立新美術館[東京都]

端午の節句が近づくと、住宅街のあちこちでこいのぼりが上がるが、この日、私が見たこいのぼりは美術館の中だった。面積2,000平方メートル、天井高8メートルの空間の中で、319匹にも及ぶこいのぼりの大群が泳いでいた。それらは目もなければ、尾ひれや背びれもない、尾の部分が少しだけ狭まったほぼ筒状のシンボリックなこいのぼりである。それでも空間に浮かんでいると、日本人ならそれらがこいのぼりであると認識する。入り口から奥へと誘導するように、生成りの布で作られたこいのぼりの群れに始まり、黄、赤、茶、青、緑……とだんだんこいのぼりの群れの色味が変わっていく。そんなこいのぼりの群れについていくと、空間をぐるりと一周していた。また、入り口付近で天井近くを泳いでいたこいのぼりの群れは、奥へと進むにつれてだんだん下に下りてきて、ついには目の高さまでやってくる。すると、まるで自分もこいのぼりの群れの一味になって、空を泳いでいるような気分になる。床にはたくさんのひとり掛けソファが置いてあり、それに寝そべれば、また違った目線でこいのぼりの大群を眺めることができた。非常に壮大で、爽快な気分になるインスタレーションだった。

本展を手掛けたのはテキスタイルデザイナーの須藤玲子である。さらに展示デザイナーのアドリアン・ガルデールと、ライゾマティクスの活動で知られる齋藤精一が加わり、光、風、音などによって、こいのぼりの浮遊感をより高める演出が行なわれた。本展は、もともと、2008年に米国ワシントンD.C.のジョン・F・ケネディ舞台芸術センターで、2014年に仏国パリのギメ東洋美術館でそれぞれ発表された展覧会だ。須藤が自身の作品であるテキスタイルを伝える手法として、日本の伝統行事に着目したのだという。須藤はこれまで30年以上にわたり、日本全国の産地に足を運んでは、日本の工場で実験的なテキスタイルづくりを行なってきた。日本の工場にこだわるのは、日本の織物産地を元気にするためである。つまりこいのぼりの大群は、日本の高い織物技術を伝える媒体でもあったのだ。

公式ページ:http://www.nact.jp/exhibition_special/2018/koinoborinow2018/

2018/04/26(杉江あこ)

建築の日本展:その遺伝子のもたらすもの

会期:2018/04/25~2018/09/17

森美術館[東京都]

本展のタイトルは「日本の建築展」ではない。「建築の日本展」である。つまり建築のなかから日本特有の“遺伝子”を読み解こうという趣旨なのだ。日本で西洋建築が発達したのは明治時代からであるため、実質わずか150年しか経っていない。それにもかかわらず、いま、世界で日本人建築家が大いに活躍しているのはなぜなのか。本展ではその謎を解き明かすように、日本の建築の特徴を九つのセクションで紹介している。まず「可能性としての木造」と題して、日本が古代から育んできた木の文化を取り上げる。次に「超越する美学」と題して、もののあはれ、無常、陰影礼賛などに代表される日本の繊細な美意識に焦点を当てる。さらに「安らかなる屋根」と題して、機能性のほか象徴性をたたえる屋根に着目する、といった具合だ。本展監修に建築史家の藤森照信が就いていることもあり、その視点は面白くわかりやすい。日本の建築史を横断的に、一気に見ていく気持ち良さがあった。

九つのセクションを通して観るうちに、私は日本の建築の特徴をもうひとつ思い浮かべた。それは現代の日本人建築家が模型製作を重視している点だ。以前、私は伊東豊雄や山本理顕、妹島和世、隈研吾ら、それこそ世界で活躍する建築家何人かに、模型をテーマにインタビューをしたことがある。するとスケッチや図面を描くのと同じような感覚で、自身のアイデアや造形の可能性を広げるために模型をつくる建築家が多いことがわかった。まるで手のひらのなかで建築を模索するような姿勢が日本人建築家にはあるのだ。これを題するなら「模型から創造する」か。こんなふうに自分なりに“遺伝子”を探るのも楽しい。

模型と言えば、本展では模型展示も充実していた。丹下健三の自邸を1/3スケールで再現した模型も迫力があったが、何と言っても千利休の茶室《待庵》の原寸スケール模型である。いや、模型というより、これは本物の複写だ。外観も内観も忠実に再現されており、会期中は中に入ることもできる。私も実際ににじり口からにじって入ってみた。なるほど、これが茶室建築の原形になったのかと思うと感慨深く、これだけでも観に来た甲斐があった。

伝千利休《待庵》(1581頃[安土桃山時代]/2018[原寸再現])

伝千利休《待庵》(1581頃[安土桃山時代]/2018[原寸再現])

制作:ものつくり大学

展示風景:「建築の日本展:その遺伝子のもたらすもの」森美術館(2018)

[撮影:来田 猛/画像提供:森美術館(東京)]

公式ページ:http://www.mori.art.museum/jp/exhibitions/japaninarchitecture/index.html

2018/04/24(杉江あこ)

ブルーノ・ムナーリ こどもの心をもちつづけるということ

会期:2018/04/07~2018/06/10

神奈川県立近代美術館 葉山[神奈川県]

ダネーゼの製品や美しい絵本、あとは《小ざるのジジ》。私が知っているブルーノ・ムナーリといえばこのくらいだった。しかし本展を観て、それはムナーリのほんの一面にすぎないことに気付かされた。なにしろ、本展は日本初公開作品だけで約150点もある「日本最大の回顧展」である。画家、彫刻家、グラフィックデザイナー、インダストリアルデザイナー、著述家といった、さまざまな顔を持つムナーリの思考をたどりながら、ムナーリを立体的に浮かび上がらせる内容となっていた。初日のレセプションに招かれた画家の渡辺豊重がムナーリを評して「美術でこれだけ遊んだ人はいない」と発言したが、まさにムナーリは多くの“実験”を通して遊んだのではないかと思えてくる。

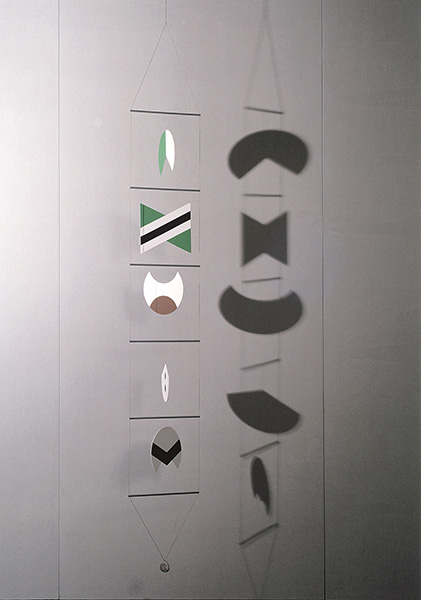

ムナーリは、イタリアの前衛美術運動「未来派」の一員となり、抽象絵画を発表するところから活動が始まる。まずムナーリの抽象絵画を観る機会自体が初めてで、初っ端から新鮮な驚きをもたらした。その後、ムナーリは絵画に動きを取り入れることを思い付き「役に立たない機械」を発表する。これはいわゆるモビールなのだが、空気のわずかな流れを動力に一定の動きを繰り返すにもかかわらず、何も生産しないということから、この名を付けたという。また1枚の紙を折り曲げてつくった旅先に持ち運べる「旅行のための彫刻」や、座面が極端に斜めに傾いた《短い訪問者のための椅子》、フォークの歯を曲げて人のようなジェスチャーに見立てた「おしゃべりフォーク」など、ムナーリの実験的精神に基づいた遊びは尽きることがない。

《役に立たない機械》(1934/1983)

《役に立たない機械》(1934/1983)

特定非営利活動法人市民の芸術活動推進委員会 © Bruno Munari. All rights reserved to Maurizio Corraini srl. Courtesy by Alberto Munari

なかでも秀作は子どものための絵本だろう。ムナーリは絵本において文字と絵のみならず、ページごとに紙のサイズを変えたり、フリップを付加したり、トレーシングペーパーを採用したりと、紙自体も表現手段として積極的に用いた。絵本以外にも、文字と絵すらない、さまざまな形に断裁された色紙を綴じた《読めない本》も有名だ。ムナーリは、線や色、形などの美術を構成する要素は、文字と同じように事物を伝えられると考えていたという。何事も固定概念にとらわれていてはならない。いつでも遊び心を大切に、人間の五感をフル回転して事物に接せよと、ムナーリに教えられているような気持ちになった。

《読めない本》試作(1955) パルマ大学CSAC © Bruno Munari. All rights reserved to Maurizio Corraini srl. Courtesy by Alberto Munari

《読めない本》試作(1955) パルマ大学CSAC © Bruno Munari. All rights reserved to Maurizio Corraini srl. Courtesy by Alberto Munari

公式ページ:http://www.moma.pref.kanagawa.jp/museum/exhibitions/2018/munari/index.html#detail

2018/04/07(杉江あこ)

第20回亀倉雄策賞受賞記念「中村至男展2018」

会期:2018/04/06~2018/05/16

クリエイションギャラリーG8[東京都]

第20回亀倉雄策賞がグラフィックデザイナーの中村至男に贈られた。これは故・亀倉雄策の生前の業績をたたえた賞で、公益社団法人日本グラフィックデザイナー協会(JAGDA)が運営と選考を行なっている。同協会が毎年、発行している年鑑『Graphic Design in Japan』出品作品のなかから、もっとも優れた作品とその制作者に贈られる。日本のグラフィックデザイン界でとても名誉ある賞と言っていい。

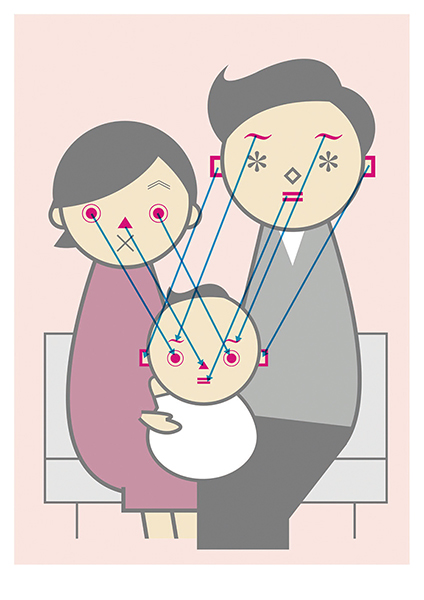

本展はその受賞記念展である。受賞作品は、昨年初めに開いた自身の個展「中村至男展」の告知・出品ポスターとしてつくられた題名「BIRTHDAY」をはじめとする一連の作品群で、奇しくもその個展の会場は本展と同じ会場であった。したがって、中村は2年続けて同じ場所で個展を開くことになったのである。「BIRTHDAY」のうち1点はバースデーケーキのカットシーンが描かれたグラフィックなのだが、ケーキのみならず、ロウソクや炎までもが半分にカットされたユーモラスな一面を見せている。もう1点は両親が赤ん坊を抱いている様子が描かれたグラフィックで、記号的に描かれたお父さんの眉毛から子どもの眉毛へ、同じくお母さんの目から子どもの目へ……と、そこには何本もの矢印が引っ張られており、遺伝を一目瞭然に伝えている。これらは「テクノロジー寄りのものではなく、非常に人間的な、ナイーブさを持つ“新しさ”がある」などと評された。

これまでの作品や仕事を通して見ると、中村はミニマルな線とフラットな色面構成を得意とするグラフィックデザイナーのようだ。それによって独特の世界観が生まれており、非常に明快で、メッセージを伝える力が強いと感じた。本展で展示された新作は、何点にもわたる一連のグラフィック作品で、跳ね上った2枚のトーストから真っ二つにカットされたりんごへ、さらに双子の女の子たちへ、冷蔵庫から冷蔵庫と同じ輪郭をした人間の体内へ、スーツケースからスーツケースと同じ輪郭をした飛行機の窓へなどと続く。まるで連想ゲームかしりとり、漫画のような感覚で、これらの作品を連続して観ていくうちに、さまざまな想像を掻き立てられていった。文字が一切ないグラフィックだけで、観る者をこれだけわくわくさせられるとは、その底力に唸るばかりである。

受賞作品:個展の出品ポスター「中村至男展」

受賞作品:個展の出品ポスター「中村至男展」

展示風景 クリエイションギャラリーG8

展示風景 クリエイションギャラリーG8

公式ページ:http://rcc.recruit.co.jp/g8/exhibition/201804/201804.html

2018/04/06(杉江あこ)

猪熊弦一郎展 猫たち

会期:2018/03/20~2018/04/18

Bunkamura ザ・ミュージアム[東京都]

美術家や文豪にはなぜか猫好きが多い。熊谷守一や朝倉文夫などが記憶に新しいが、猫ブームも相まって、彼らの猫作品に焦点を当てた展覧会が近頃よく開かれている。美術に詳しくない者でも、猫を媒介にその美術への興味を持てるのだから、猫は偉大である。画家の猪熊弦一郎も部類の猫好きで知られていた。それも「いちどに1ダースの猫を飼っていた」というから半端ではない。本展は、タイトルどおり、猪熊が描いた「猫たち」に注目した内容だった。

猪熊が猫を飼い始めたきっかけは、もともと、妻が猫をかわいがり始めたことにある。猪熊の作品には妻をモデルにした人物画が多くあるが、最初は妻のそばに猫がたまたまいたため、ついでに猫も描いたという程度であった。それが多くの猫に囲まれて生活をするようになると、どんどん積極的に猫を描くようになる。戦前、パリに滞在してアンリ・マティスに師事していた頃は、マティスの影響を強く受けた色鮮やかな具象絵画のなかに猫を忍ばせた。また戦後、猪熊はニューヨークに渡って抽象絵画で大成するのだが、その移行期とも言える具象と抽象が入り混じった絵画を描いていた頃は、猫の姿形も徐々に抽象化されていった。このように自身の画風に合わせて、猫の絵も変化していったところが面白い。猪熊は猫を描くときに「写生したことはなかった」と言うほど、頭の隅々にまで猫の生態や特徴、さまざまなポーズが刻み込まれていたようだ。だからこそ、猫を題材に自由な絵が描けたのである。

猪熊が生前に作品を寄贈した丸亀市猪熊弦一郎現代美術館には、猫の絵だけでも約900点収蔵されているという。これら猫の絵のなかにはカンヴァスにきっちりと描かれた油彩画もあれば、スケッチブックにペンや鉛筆でさっと描かれた絵もある。むしろ後者の方が多いだろう。本展も大半がそうであった。最初は何かの作品の下絵なのかと思ったが、そうではない。まるで子どもが描いた絵のようにも見えるし、そのときのひらめきや思い付きを留めておくための備忘録のようにも見える。そのあまりの力の抜け具合に、思わず微笑んでしまう絵が多かった。このように猪熊が猫の絵をスケッチブックにさっと描いた行為はきっと、現代の私たちが猫をスマホで撮ってInstagramに写真を上げるような行為に近いのかもしれない。

公式ページ:http://www.bunkamura.co.jp/museum/exhibition/18_inokuma/

2018/03/28(杉江あこ)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)